裴李岗文化最早的村落新郑唐户遗址

文 图/信应君

裴李岗文化最早的村落新郑唐户遗址

文 图/信应君

唐户遗址发掘场景

唐户村,河南新郑观音寺镇南的一个小村庄。2006 ~2008年,郑州市文物考古研究院经过近三年的考古发掘,在此发现裴李岗、龙山、汉代、唐、宋、清等时期的文化遗存。其中最为重要的收获是发现裴李岗文化时期房址65座,灰坑或窖穴202个。从此,这个小村庄,打破了以往的平静,以其发现目前所知的面积最大、数量最多的裴李岗文化时期居住基址而名闻于世。唐户遗址处在潩水河与九龙河(又名石洞寺河)之间的夹角台地上,两河交汇处是当地传说中黄帝率兵出山的关隘渡口,即“黄帝口”,自古是新郑县南有名的商贾会集之地。驻足遗址东界的潩水河畔,观览这些经过精心规划的房基遗址,细细品读眼前这处8000年前后的繁华之地,它是那样遥远,又近在咫尺……

发现神秘石磨盘

时间倒回到1975年,那时唐户村南部南、北两端各有一道土岗,因此土地高低起伏,沟壑交叉,给农业生产带来诸多不便。为此,1975年冬天,在农业学大寨运动中,唐户村掀起平整土地的高潮,对村南岗地进行平整,不料却挖出一些石器和陶器等遗物。经县文化馆、河南省文化局文物工作队考古人员现场调查,确认该遗址是一处很重要的新石器时代遗址。1976年春天和冬天分别进行了调查试掘和抢救性发掘。发掘是和农民平整土地同时进行的,其间不计其数的红、灰陶片被农民挖出,还有一些石铲和带齿的石镰,扔得满地都是。所以,考古工作人员多数时间只能忙于捡拾农民挖出来的陶片,只清理发掘了少数探方和一些两周墓葬,并采集了一批遗物。

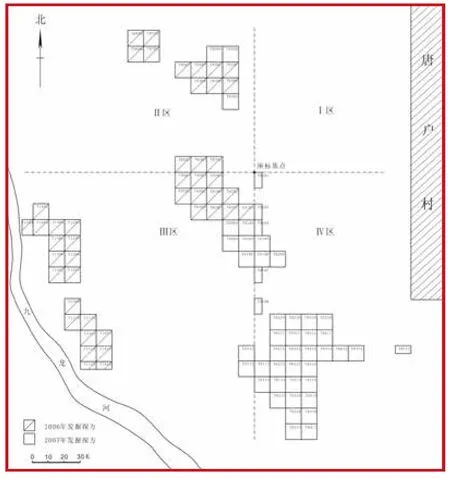

唐户遗址考古学文化分布

当年,12月中旬的一天,寒风凛冽,豆大的雪粒从空中飘下,打得人脸生疼。但寒冷的天气挡不住突击队员们“战天斗地,移岭填谷,沧海桑田一瞬间”的“革命”热情。唐户村青年突击队员唐钦离脱掉棉袄,手持铁镐,不停地挖着南岗地上的冻土。突然,咣当一声,手中的铁镐弹了起来,双手震得发麻。寻声望去,发现铁镐触在一块灰色的石头上,唐钦离此时不敢再使蛮力,小心地挖出石头周边的土,随着土坑的增大,令人吃惊的一幕出现了,一块有着四条矮足,身子扁扁像鞋底状的石板暴露出来,旁边还有一条像擀面杖的石棒。

经考古工作人员确认,这是一套用来碾磨植物颗粒的石磨盘和石磨棒。这一发现引起了工作人员的好奇和重视,于是探寻石磨盘的来历,成为考古队的重要目标。但是,经过几个月的努力,再也没有觅到石磨盘的踪迹,也未能找到与其相配的文化遗迹。发掘工作结束之后,石磨盘之谜一直萦绕在考古工作者的心头。

凑巧的是,1977年4月,距唐户西北15公里的裴李岗村在平整土地时,村民李铁旦也挖出一件石磨盘。新郑县文化馆和开封地区文管会数人前往现场查看,经过一番努力,找到了那座出土石磨盘的墓葬。这是让人疑惑已久的石磨盘第一次有了确切出处。随后的两次发掘确认了裴李岗遗址所展现的是一种早于中原地区仰韶文化的新的考古学文化,这也使得对石磨盘来历的探寻有了突破性进展。

考古工作者为了寻找人类尘埋已久的过往历史,经历了一代又一代艰苦卓绝的努力。自从唐户遗址发现石磨盘以来,几十年间,数代考古工作者一直都对深埋于潩水河畔的这座地下遗存的未解之谜,不断地进行探索与破解。但数次发掘都收获甚小,对其基本属性依然模糊不清。直到2004年,南水北调中线工程河南段文物保护工作启动,这给唐户遗址之谜的破解提供了难得的机遇,我也因此跟唐户遗址结下了姻缘。当时,郑州市文物考古研究院组织专业人员对渠线占压唐户遗址区域进行了认真的核查,在运河干渠经过的唐户村西部试掘1条探沟,发现裴李岗文化时期的灰坑5座,出土泥质红陶壶、三足钵、夹砂红陶罐、陶碗等器物,令人眼前一亮。再加上以前的调查发掘情况,可以确认唐户遗址是一处包含裴李岗文化、仰韶文化、龙山文化、商周文化的跨时代大型聚落遗址,而干渠经过的村西可能就是考古学苦苦追寻的裴李岗文化核心区。

裴李岗文化是分布在黄河流域中游的新石器时代早期偏晚阶段(近年有学者将裴李岗文化划归新石器时代中期)的考古学文化。由于最早在河南新郑的裴李岗村发掘并认定而得名。裴李岗文化的年代据今约9000~7000年,是仰韶文化重要来源之一。裴李岗文化的经济以农业为主,除饲养家畜外还兼营渔猎和采集,制陶业已有一定规模。

寻梦与收获

2006年4月20日,正在新密溱水、洧水流域进行田野调查的我接到单位通知,让我具体负责南水北调中线工程唐户遗址考古发掘工作。我也就此踏上了几代考古人破解唐户遗址不解之谜的寻梦之旅。

唐钦离挖出的石磨盘和石磨棒

唐户遗址探方分布

4月27日,我们轻车简从离开郑州,前往唐户找村干部协调发掘事宜。唐户村党支部书记唐全河表示全力支持我们的工作,并立即带我们协调好住房,查看遗址的周边环境。

我们从唐户村西部沿九龙河东岸向南踏查。沿河望去,但见河岸崖峰壁立,芦苇摇曳,水鸭凫戏。这是我第一次踏进唐户村,亲身感受唐户遗址风雨沧桑数千载的厚重文明。大自然的鬼斧神工造就出唐户的秀丽景色,先人们的智慧塑造了极其丰富的文化宝藏。从村内向南眺望,高低起伏、沟壑交叉的地貌已然不见,映入眼帘的是一望无垠的麦田,微风拂过,正在抽穗的小麦散发着淡淡的清香。

考古队进驻工地后,首先对遗址进行全面深入的调查和勘探。一些参加过1976年考古发掘工作的村民,听说我们要在村里再次进行考古发掘,对我们的到来非常热情,积极向我们提供当年平整土地时发现文物的线索。经过一个多月细致入微的调查勘探,唐户遗址各时期遗存堆积的地点和分布范围情况大致清楚。最终确认遗址面积达140余万平方米,是一处特大型聚落遗址。

8000年前两居室

6月10日,我们开始在村西南对干渠占压部分进行正式发掘,将整个发掘区分为4个区。发掘工作主要在Ⅱ、Ⅲ区进行,前后分为两个阶段:第一阶段从6月开始到8月。裴李岗文化时期的遗存只发现5座灰坑,梦寐以求的裴李岗房址和墓葬未能谋面。第二阶段从9月到12月底。这一阶段收获很多,让我们惊喜连连,发现裴李岗文化时期房址22座 。房址均为半地穴式,平面有圆形、椭圆形、圆角长方形和不规则形等,门道斜坡式,居住面和墙壁均经过处理,其中3座房址有灶,房址周围有圆形或椭圆形柱洞。

Ⅲ区 F1、 F2房址逐次被发现。值得一提的是F2为一座基本完整的长方形房址,特别是发现灶的痕迹,对于房址结构的探讨具有重要作用。后又在Ⅲ区发现两个东西相连的坑,东坑周围发现了6个圆形柱洞,初步判断是一座双间式房址,编号F3。F3由斜坡门道、东室、西室组成,东、西室有过道相连,东室居住面分上、下两层,南半部有灶台,西室出土陶鼎、陶壶、陶三足钵、陶罐等陶器残片。这是多么重要的发现啊!8000年前的人们已经住上两居室的房子,房子里能取暖,能做饭,一家几口其乐融融的幸福家庭生活,这一切似乎就在眼前呈现。大家都为古人有这么高的成就而高兴,发掘遗迹更加耐心细致了,生怕露过一点蛛丝马迹。

随着发掘工作的继续,在F3北部相继发现F4、F5两座房址。Ⅱ区东南部发现了F6、F7两座房址,灰坑的数量也越来越多。值得一提的是F7的发现。F7位于Ⅱ区内,平面呈不规则椭圆形,周围发现7个圆形柱洞,柱洞外有一周小沟,推测小沟是F7的“散水”,专门用来排泄雨水的。F7外围“散水”的出现,说明当时的唐户人在建造房屋时,已经懂得屋顶雨水的外排,以保持房屋内免受雨水的侵袭,这是建筑技术的一大进步。

两居室房址F3

带散水的房址F7

仰韶文化是分布在黄河中游的新石器时代考古学文化。由于最早在河南渑池仰韶村发掘而得名。该文化分布范围以渭、汾、洛诸黄河支流汇集的中原地区为中心,北到长城沿线及河套地区,南达鄂西北,东至豫东一带,西到甘、青接壤地带。其年代距今约7000~5000年,在发展历程中逐渐成为中华民族原始文化的核心部分。

中心居址现峥嵘

为进一步廓清裴李岗时期人们的居住形态,2007年1月中旬,我们对Ⅲ区东南部、Ⅳ区西南部进行文物勘探,发现这里灰褐色土层分布范围较广,于是决定在此布方进行发掘。1月19日是一个特殊的日子,Ⅲ区发现了F21,房内堆积分层明显,包含物十分丰富。为更准确地了解不同层面的遗迹现象,我们自上而下逐层清理,每层均采集浮选和孢粉土样。F21清理完毕后,我们对这些遗物进行录相、拍照,绘图,然后按其个体逐件起取。F21内出土遗物共修复起来8件完整器物,另有20余件无法修复,器型有鼎、壶、三足钵、罐、豆、钵等,基本囊括了裴李岗文化的所有器形。这是我们开始发掘以来出土裴李岗文化遗物最多的一个遗迹单位。

随着发掘面积的不断扩大,发现的房址和灰坑等各种遗迹越来越多。至12月底,考古发掘取得重大突破,发现裴李岗文化时期房址63座,灰坑186个,沟5条(其中居住基址内排水设施1条,壕沟1条),墓葬2座,并出土一批重要的文化遗物。

唐户遗址大面积居住基址的考古发现,引起国家文物局、河南省文物局的高度重视,很多考古专家先后莅临发掘现场,对居址的价值予以高度评价,如国家局童明康副局长,省局陈爱兰局长,国家局专家组组长黄景略先生,专家组成员张忠培先生、徐光冀先生,北京大学文博学院严文明先生、李伯谦先生等。

克难排险练意志

现在回想起来,2007年的考古发掘工作倍尝艰辛。这一年考古发掘成果的取得,与考古队全体队员辛勤努力和唐户村干部群众的大力支持密不可分。春节前夕,天气异常寒冷,发掘工作因冰冻而变得难度越来越大,为了工程进度,发掘工作一刻也不能停止,而发掘现场又缺少防冻设施,已清理出的房址等遗迹随时都有被冻损坏的可能。为避免发掘的遗迹被冻坏,我们组织人员在河渠、沟畔割茅草,编织草垫子,下午收工前将草垫子覆盖在发掘的探方和遗迹上,第二天上工时再将垫子收起。这样,我们用土办法解决了工地的冰冻问题,既有效保护了遗迹现象,又保证了发掘工作顺利进行。

春节过后,天气持续干旱,一直到6月中旬都滴雨未见,发掘探方地层特别干硬,给地层划分、遗迹的判断带来极大不便。发掘工作只有靠洒水才能进行,而发掘区紧临的九龙河由于干旱也已经干涸,附近又无其它水源。我们只有不停地从群众家里挑水,往干涸的地面上洒水,让水下洇10~15厘米,等土壤软硬合适了,抓紧时间刮面从而发现遗迹。这个火候太难把握,早了,地湿,铲刮后表层土跟着铲跑了,留下一个粗糙面,看不清遗迹;晚了,有点变干的地面在铲过后泛起一层光亮,同样看不清遗迹界线。

齐心协力清理探方内的积水

6月15日以后,进入雨季,老天好像是故意与我们作对似的,不下雨是连续的干旱,一下起雨来就是狂风暴雨,令我们猝不及防,发掘探方内积满雨水,遗迹遭到不同程度的冲毁。雨一停我们立即组织人员清理探方内积水。后来,为了保护遗迹不被雨水冲毁,我们采购一些塑料布和彩条布,每天观察天气变化,一遇阴雨天气,立即用塑料布将发掘探方覆盖,这样积水面存留在塑料布上面,极大地保护了遗迹。也就是这样在发掘中不断总结经验,探索创新,才得以使发掘出的遗迹现象完整保存。

居址在讲述

唐户遗址从20世纪70年代发现以来,一直为研究者所重视。经过连续三年的考古调查和发掘,大面积居住基址等迹象的不断出现,越发显示出这处遗址的非同寻常。那么这些房屋遗迹到底能告诉我们什么历史讯息呢?

它是目前发现的面积最大的裴李岗文化遗址。裴李岗文化发现后,经过河南全省范围内的调查,已发现裴李岗时期遗址160余处。这类遗址多分布在山前洪积扇区或浅山区的河旁阶地上,聚落面积均较小。唐户遗址中单纯的裴李岗文化遗存有30万平方米,遗址规模之宏大、遗存之丰富、令人惊叹。更难能可贵的是,遗址中裴李岗文化与仰韶文化衔接绵密,延续久长,这里应该在长时间内维持了中心聚落地位。

它是中国目前发现的裴李岗文化时期房址最多的一处遗址,至2008年共发现裴李岗文化时期房址65座。从平面布局分析,可分为五个相对集中的居住区。特别是第四和第五区居址的布局形式已具有环壕防御性质和凝聚式向心布局的特征,为研究当时的聚落形态和社会组织结构提供了新材料。

当时人们在建造房屋时已经有规划布局的理念。从第四居住区的23座房址看,它们主要分布于Ⅲ区东北部壕沟(G11)内侧阶地上。先民有意识地将房屋建造在在沟旁阶地上,随沟势转圜,一方面便于生活用水、排水及废弃物的处置,另一方面也起到了抵御野兽的沟防作用。从第五居住区房址看,它们基本分为南、北两组。北边一组房址以面积最大的F46为中心,外围的房址呈弧形拱布于其的前方,布局具有凝聚式和拱卫式的特征。南面一组房址也以面积最大的F42为中心,周围的房址门向均朝向这个中心点。以这种内向布局特征看来,F46、F42有着与众不同的地位,房主的身份、所起的作用应当也与众不同。

西安半坡遗址、临潼姜寨遗址是晚于裴李岗文化的仰韶文化遗址,这两个遗址以其周围有防御野兽的壕沟,以活动广场为中心,周围分布着向心式房屋而闻名于世。唐户遗址裴李岗文化时期的第四、第五房址已出现这种布局思想的端倪。

居址内发现迄今国内最早的排水设施。中心居址区G13由三条支流由依地势由北向南延伸,汇流后由地势低洼处流出。其流经区域均从房址外围穿过,当为排水系统。当时的人们已充分考虑人地关系,懂得利用自然地势来建造排水设施,保持居住区的干爽,这种先进的建筑构思引人遐思。

有些房屋除居住功能外,可能还是生产工具的加工场所。如房址F26、F39踩踏面非常平整,在室内有呈扇面分布的碎小石片,极有可能是加工石制品的残余物。从石制生产工具种类的分化,可以看出农业生产工具专业化倾向的增强,如舌形石铲用来翻地,石镰或石刀用来收割,石磨盘、石磨棒用来碾磨粮食等。由此可见,当时农业生产技术水平已达到一定的高度。

龙山文化是指黄河中下游地区约为新石器时代晚期的一类文化遗址。因首先在山东章丘城子崖发掘而得名。其制陶业成是古代制陶工艺的顶峰。河南新砦遗址主要遗存为河南龙山文化晚期和二里头文化早期,填补了龙山文化晚期与二里头文化早期缺环的空白。

殷商文化是指商代考古学文化,因最早在1928年发掘于河南安阳殷墟而得名。殷墟的发掘也是中国考古学家首次亲自主持的。甲骨文、青铜器、玉器都是殷墟文化的瑰宝。

历史的巧合

出土的部分陶器

回味唐户遗址与裴李岗遗址发现与发掘的历程,有许多的巧合之处:两处遗址均位于新郑市内,而且都是在平整土地过程中发现;两处遗址都与4月结下众多不解之缘: 1977年4月,裴李岗遗址开始第一次考古发掘;1978年4月,进行第二次发掘;1979年4月,对裴李岗遗址进行第三次发掘;2001年4月,裴李岗遗址被评为“20世纪中国100项考古大发现”。2006年4月因南水北调中线工程开工建设,唐户遗址时隔30年再次进行发掘;2008年4月,荣获得“2007年度全国十大考古新发现”,与裴李岗遗址第一次发掘相隔整整30年。这30年,几代考古人孜孜以求,对唐户遗址不断探索、研究,去破解唐户遗址一个又一个奥秘。

望着如此大面积的居住基址,遥想唐户人在8000年前已经有了安定的居所,这是人类发展史上的一大飞跃,是唐户人创造原始文明的见证。居住基址分区、分片布局,从社会学角度为探讨以血缘为纽带的社会家庭组织的出现提供了重要资料,而这对深入研究新石器时代裴李岗文化的聚落形态、房屋建筑方式、家庭、社会组织等具有非常重大的学术价值。

正是考古发掘的科学规范及重要意义,唐户遗址还荣获“2006至2007年度全国田野考古奖”三等奖。

(作者为郑州市文物考古研究院副研究员,新郑唐户遗址考古发掘执行领队)