静态书面语谐音修辞的认知参照机制研究

周 阳

(广西大学 外国语学院,广西 南宁 530004)

一 引言

认知参照点结构表征一种人类的根本认知能力,几乎不存在在任何程度上都不含参照点的语言现象。[1]国内已有学者运用该理论来解释汉语中的一些语言现象,如黄洁[2]探讨了汉英隐转喻名名复合词的参照活动模式;杨庆云[3]从认知参照点的角度来识解反讽修辞;胡国瑞[4]讨论了基于认知参照点原则的大学英语写作,还有学者用该理论分析了语用效果[5]、语篇连贯[6]等。而基于认知参照点理论探讨谐音修辞的研究则不多见。已有的对汉语谐音修辞的认知阐释也主要是从认知隐喻、图形背景理论、完形趋合、概念合成理论的角度来进行的。本文尝试从一个全新的角度分析研究谐音修辞,拓展其认知机制。

二 谐音修辞的认知参照点机制

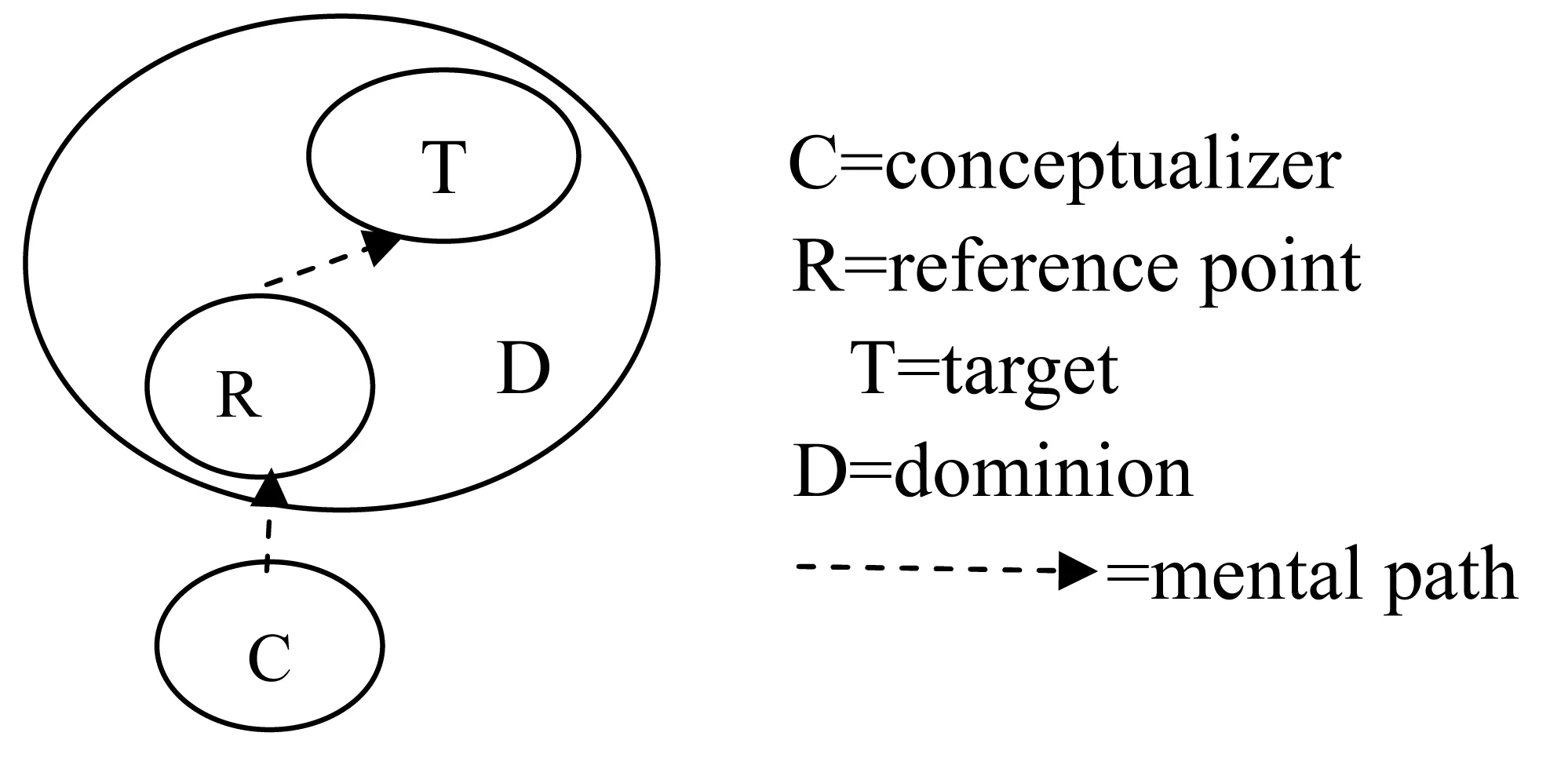

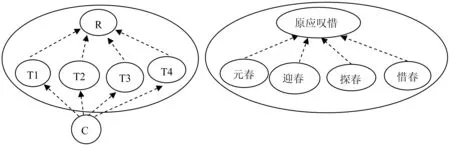

认知参照点这一概念是由Rosch[7]在论述原型范畴时首次提出的,但并没有形成系统的理论,也没有用于语言研究。Langacker[1]将其进一步阐释和明确化,将认知参照点视为人类的一种基本认知能力。该理论认为:认知主体在认识事物时,常常先注意到某一事物,然后再根据该事物找到所要认识的目标事物。该认知模型图示如下:

图1 认知参照点模型[8]

图中C指概念化者,即认知主体,R为认知参照点,T为目标,D为R所激活的领地,即所有R能够激活的潜在的T的集合。在领地内认知主体通过参照点与目标进行心理通达(mental path),即对目标实体进行概念化。该模型最初用于分析所有格结构、转喻机制、“限定词+名词”结构、派生词、复合词、时态和间接引语、部分情态动词、主题等,并显示出强大的解释力。

1.谐音的定义和分类。

谐音是言语主体在语言运用过程中,利用音同或音近的词语进行谐音替换,以含蓄婉转的方式传情达意的一种修辞手法。[9]

从认知语言学的角度来看,谐音是言语主体有意使用发音相同或相近而意义不同的词语来表达意思,从而造成一种特殊效果的修辞现象。说写实践者在运用谐音修辞时,往往把语音相似度高的两个词或短语进行谐音替换。其中的原型词语是“本体”,语音相似度高的替换词语是“谐体”。[9]

汉语谐音修辞从不同的角度有不同的分类,包括与其他辞格的糅合分类,认知视域下的分类和不同传播载体下的分类。其中,不同传播载体下的谐音又分成两类,分别是动态口语中的谐音和静态书面语中的谐音。动态口语中的谐音包括言语交际中的谐音和误听中的谐音;静态书面语中的谐音则包括诗歌中的谐音、人名地名中的谐音、民风民俗中的谐音、绘画中的谐音以及诙谐语中的谐音。

2.谐音:一种认知参照活动。

人们在认识事物时,常常激活一个实体概念并将其作为认知参照点建立其与另一个实体概念的心理通达。换言之,在认识事物时,人们常以另一物体作为参照物与客观世界进行反复互动,形成一种基本的认知能力:认知参照能力。在运用语言时,认知参照能力自然投射在我们的认知中从而达到理解。在谐音修辞理解过程中,谐音本体和谐体读音相同或相似,本体和谐体处于同一认知辖域。谐音本体激活认知主体的语音记忆信息库并自动检索与本体读音相同或相似的词语,认知主体把谐体作为认知参照点来理解处在特定语境中的本体的含义。

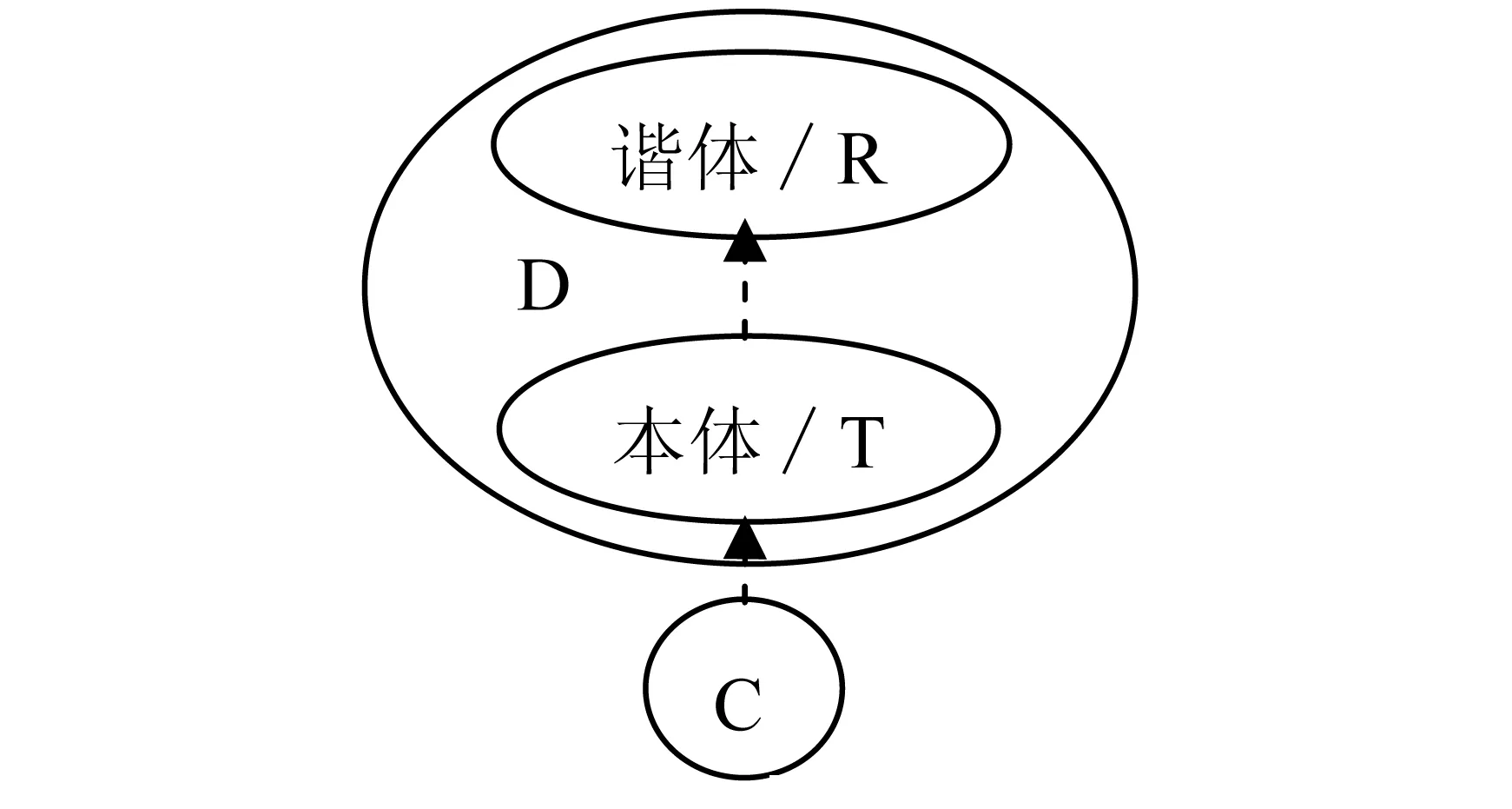

在Langacker[8]认知参照点模型基础上,谐音参照点模型可如图2所示。在Langacker[8]认知参照点模型图(图1)中虚线箭头所表示的心智路径是从C到R,再从R到T。在谐音修辞中,本体是要认识的目标T,谐体是认知参照点R,其认知心智路径是从C到T,再从T到R。认知主体在找到认知参照点后就用R替换T来理解词语或句子真正想要表达的含义。不同类型的静态书面语中的谐音,其认知参照点模型也略有不同。

图2 谐音参照点模型

3.静态书面语中的谐音的认知参照点模式。

谐音作为一种语言现象普遍存在于各种语言中,汉语尤其多。它经常出现在诗歌中,成为作者表达思想的一种手段;谐音亦可运用于日常生活,诸如人名、地名、诙谐语中以及民间风俗中。

(1)诗歌中的谐音。

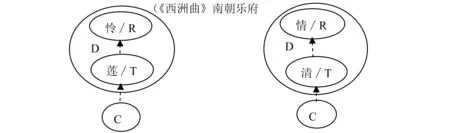

例1:釆莲南塘秋,莲花过人头。

低头弄莲子,莲子清如水。

图3 “莲”的谐音参照点模型 图4 “清”的谐音参照点模型

从字面意义来看,诗中的“莲子清如水”是有关莲子色泽的描写,但这并不是作者真正想要传达的深层含义。根据谐音修辞参照点机制,“莲”谐音“怜”,“清”谐音“情”,该诗句实际上指的是女子的情感像水一样纯真。因此,为了理解诗歌真正想要表达的思想感情,认知主体在看到本体后就需要找到谐体,如图3所示,认知主体在看到“莲”后,找到了谐体“怜”,图4中认知主体在看到“清”后找到了谐体“情”,并将这两个谐体作为认知参照点与需要进一步解读的诗句词语联系起来,就能理解诗句中本体的深层含义了。

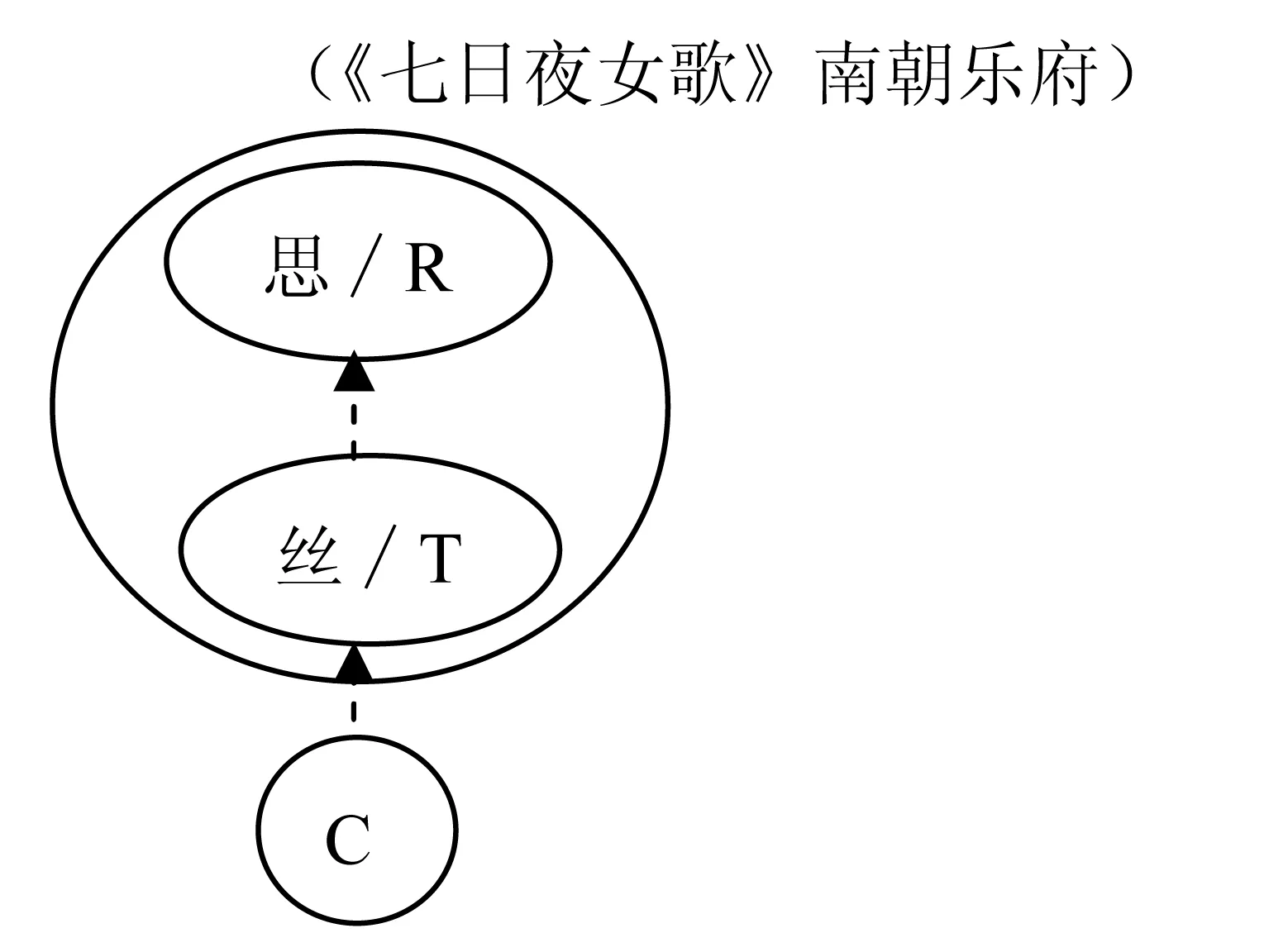

例 2 :婉娈不终夕,一别周年期。

桑蚕不作贫,昼夜长悬丝。

(《七日夜女歌》南朝乐府)

图5 “丝”的谐音参照点模型

诗中的“昼夜长悬丝”表达的是思念之情。但为了与前句“桑蚕不作贫”的“蚕”相照应,同时满足诗歌含蓄表达的特点,作者选用了“丝”一词。在理解该诗句时,认知主体需要找到该谐音中的谐体“思”,并将其作为认知参照点R去理解本体“丝”在诗歌中要表达的隐含意义(如图5所示)。通过“思”这个参照点,可以知道诗人表达的是对远方伊人朝思暮想的情愫,渴望早日见到自己心爱的人。

(2)名称中的谐音。

谐音修辞也常运用于汉语人名、地名中来委婉地表达某种特定意义,增添名称的含蓄美。

在小说创作中,作者经常使用谐音手法来命名人物,用以隐含某种意义。比方说,曹雪芹在创作《红楼梦》时,给“红楼世界”中的四位千金取名为元春、迎春、探春、惜春。选取每个名字中的第一个字并将它们放在一起,就谐了“原应叹惜”四字之音。如图6所示,在这个谐音中,本体是四个,分别是元春、迎春、探春、惜春,它们同时也是该认知参照点模型中要认识的目标T1、T2、T3、T4。“原应叹惜”是该谐音中的谐体,充当认知活动中的认知参照点R。如果没有该认知参照点,这些人名就只是人名而已,读者也就无法体会曹雪芹以这样一种方式给人物命名的真正意图。通过借助该认知参照点,读者可以知道这样的命名方式含蓄地抒发了作者对这些人物悲剧命运的惋惜之情,从而能够更好地把握住《红楼梦》这部作品的现实意义。

图6 人名元春、迎春、探春、惜春的谐音参照点模型

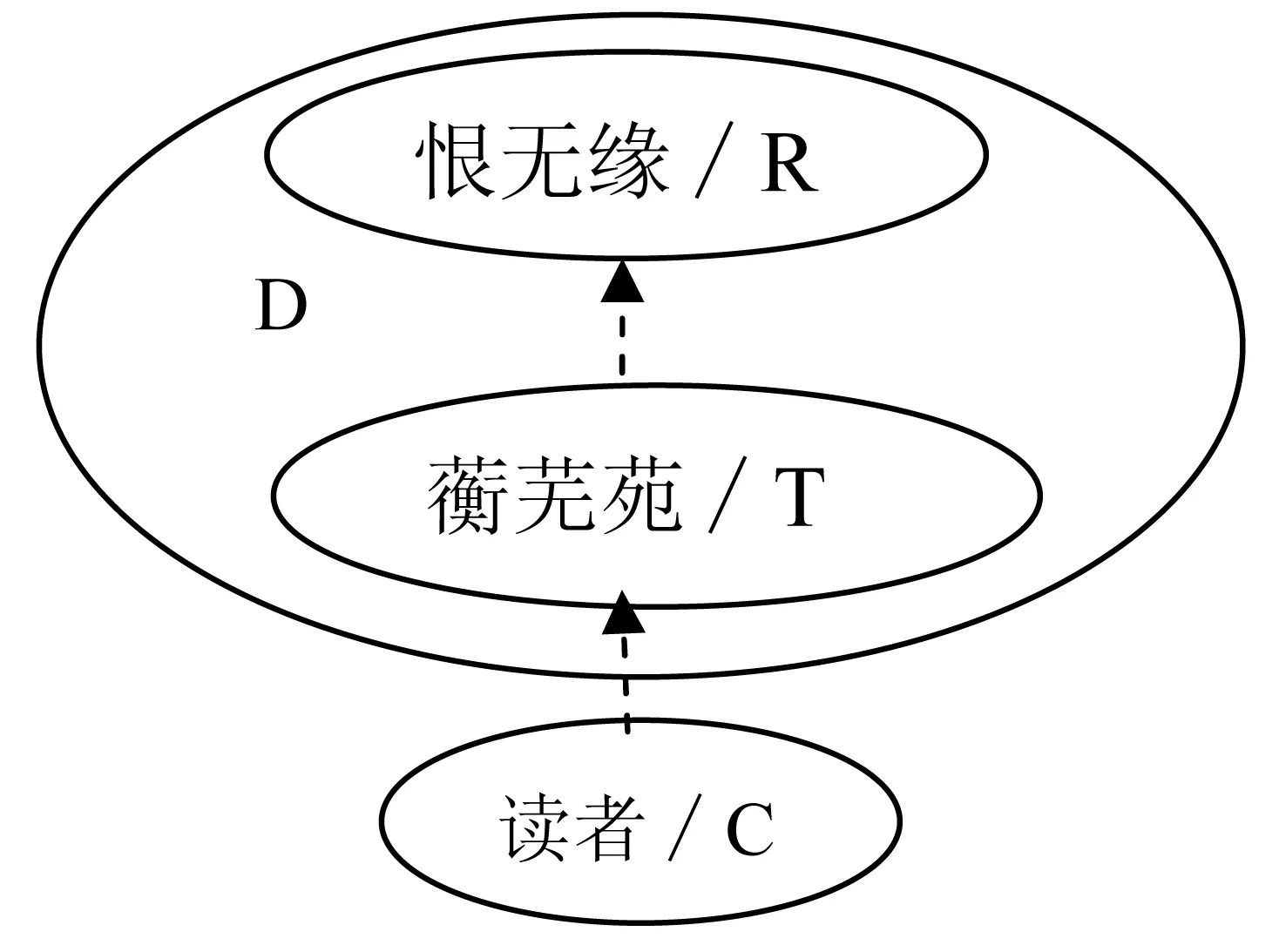

在地区命名方面,曹雪芹也充分运用了谐音修辞。例如,《红楼梦》中蘅芜苑是大观园中的一处建筑名称,也是薛宝钗的住所。作者通过它与“恨无缘”相谐,隐射出宝钗和宝玉之间的爱情是有缘无分的。如果没有“恨无缘”这个谐体作为认知参照点,该地名就没有任何特殊之处。在图7中,读者通过借助“恨无缘”这个认知参照点R来理解蘅芜苑这个地名,进而对宝钗和宝玉之间的爱情有更深的体会,也深深折服于作者曹雪芹在创作《红楼梦》时的文字功力,小至一个人名,一个地名都能与整部作品的思想感情串联起来。

图7 地名的谐音参照点模型

(3)民风民俗中的谐音。

在我国各地的民风民俗中,人们经常釆用谐音修辞来含蓄委婉的表达对幸福和谐生活的希冀,出现了大量祈福的谐音词语。

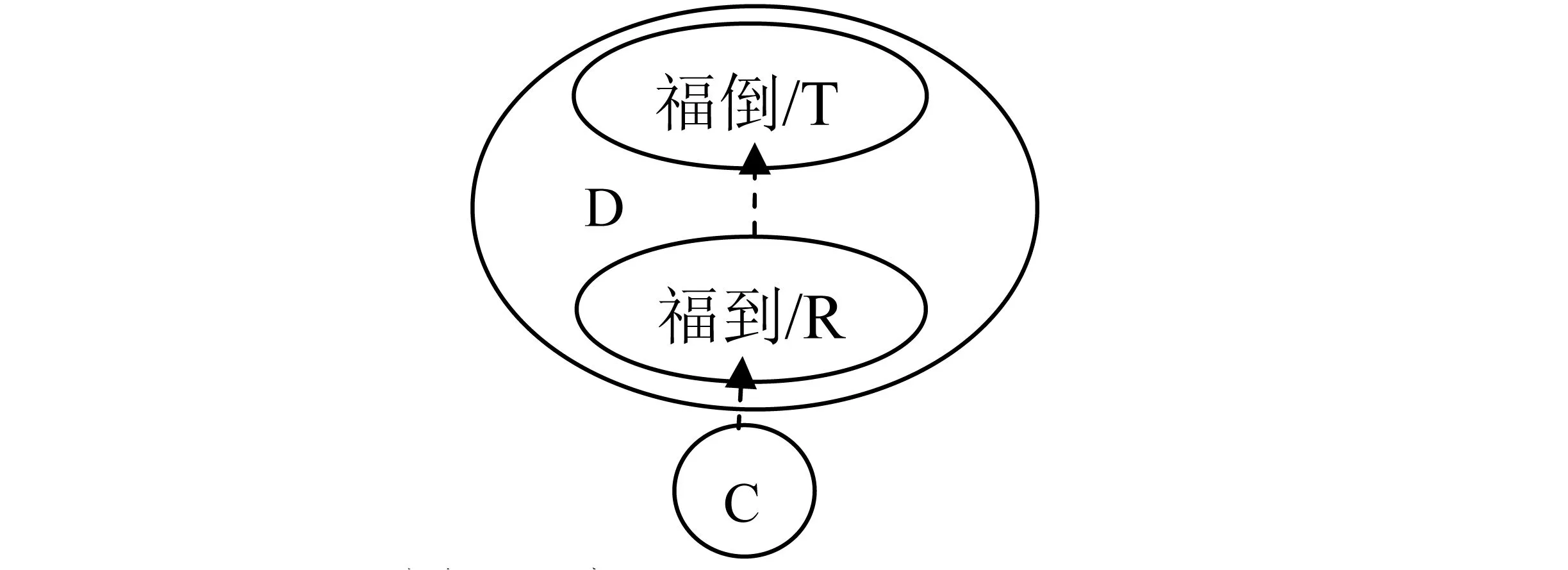

在传统的中国农历春节,因为“福倒”与“福到”的读音相似,人们常倒着贴“福”字来祈求家庭幸福美满。在倒着贴“福”字这个风俗存在之前,人们基于自己的知识和经验就已有“福到”这个概念。在这个概念的指导下,人们把“福到”作为认知参照点R去创造出一个谐音“福倒”,通过行为上即是在过春节时倒着贴“福”字来获得“福到”的美好祝福。在该谐音中,“福到”是本体,“福倒”是谐体,其认知参照点模型如图8所示。它与Langacker[2]提出的典型的认知参照点模型(图1)是一致的。

图8 “福倒”的谐音参照点模型

此外,新婚夫妇结婚时,人们常把红枣、花生、桂圆、莲子等干果放在新人婚房的被褥里,或者作为礼物送给新人。根据谐音修辞,红枣、花生、桂圆、莲子是谐音中的本体,谐体是“早生贵子”。通过把谐体“早生贵子”作为认知参照点,可以知道这一风俗习惯是用来含蓄地表达对新人的美好祝愿。否则,红枣、花生、桂圆、莲子就只是作为干果摆设而无法呈现出美好的象征意义。

(4)绘画中的谐音。

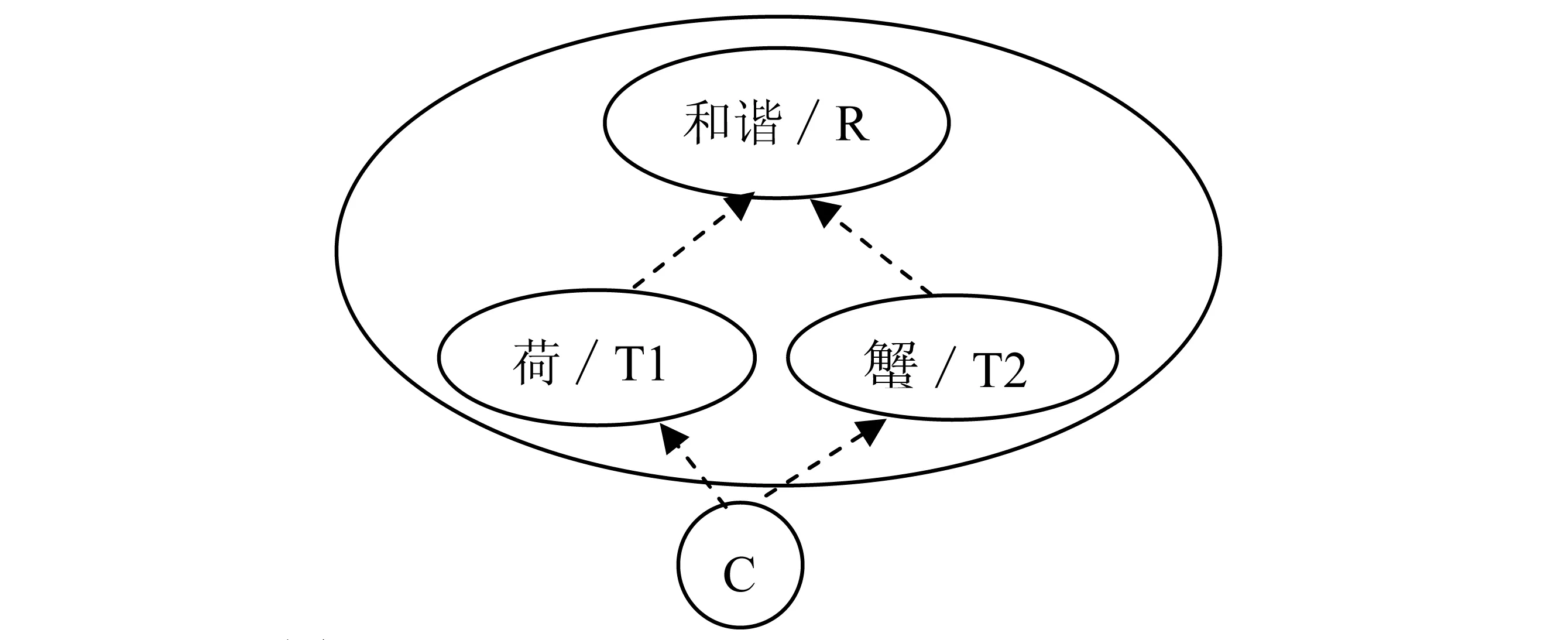

在中国传统绘画中,画者也注重运用谐音修辞,使画作呈现美好的生活意蕴。以徽州绩溪龙川胡氏宗祠的正厅两侧的木雕图案为例。木雕图是以荷花为主题的组图,图中荷花与不同的事物被雕刻在一起,比如把荷花与一对螃蟹雕刻在一起。根据谐音修辞,将“荷”谐音“和”,“蟹”谐音“谐”,把谐体“和”与“谐”组合起来作为认知参照点,我们可以知道在绘画中荷花与螃蟹相组合,意为“和谐”,也含蓄地表达出了当地人“和谐”幸福生活的美好愿景。该模式可简化为图9,绘画中“荷”与“蟹”的组合即为分别要认识的目标T1和T2,“荷”与“蟹”的谐体分别为“和”与“谐”,组合起来就是“和谐”,把它作为认知参照点R就可以知道绘画中把荷花与一对螃蟹雕刻在一起的真正意义了。

图9 绘画组图“荷花与螃蟹”的谐音参照点模型

(5)诙谐语中的谐音。

诙谐语中也常出现谐音修辞现象。例如,新闻报刊媒体常常报道的重返“北上广”和摒弃“新西兰”的社会现象。

图10 “北上广”的谐音参照点模型

在图10中,认知活动主体认识“北上广”,需要借助参照点北京、上海、广州,它们分别是参照点模型中的R1、R2和R3。这种诙谐语中的谐音是把北京、上海、广州各取头一个字,合称“北上广”,即为要认知的目标T。同样,在认识“新西兰”时,认知主体需要借助参照点新疆、西藏、兰州,这也是在各取词头的同时,谐音转化为一个国家名—“新西兰”,使语言表达充满诙谐和幽默。

又如,《当代生活报》中的新闻标题“诞旦去哪儿?”认知主体要理解“诞旦”,就必须以圣诞节和元旦节这两个节日为认知参照点,其认知参照点模式与图10类似,不同之处在于它只是用两个参照点来认识谐体“诞旦”,也即是认知参照点模型中的目标T。

四 结语

谐音修辞体现了人类的认知参照能力。谐音参照活动得以实现的基础是本体和谐体读音的相同或相似。根据不同类型的静态书面语,可以将谐音分为诗歌中的谐音,人名、地名中的谐音、民风民俗中的谐音、绘画中的谐音以及诙谐语中的谐音。对静态书面语中的谐音的认知参照点模型的研究表明,不同类型的谐音其认知参照点模型有所不同。Langacker[8]提出的典型的认知参照点模型并不适用于静态书面语中的所有类型的谐音修辞。这说明Langacker[2]的认知参照点模型对于一些语言现象的解释力是不足的,在对一些具体的语言现象构建认知参照点模型时,有必要具体情况具体分析,构建正确合适的认知参照点模型。

[1]Langacker,R. W.Reference-point constructions[J].Cognitive Linguistics,1993(1):1-38.

[2]黄洁.论理解汉英隐转喻名名复合词的参照活动模式[J].外语与外语教学,2011(2):11-15.

[3]杨庆云.认知参照点与反讽的识解[J].外语与外语教学,2013(1):14-17.

[4]胡国瑞.基于认知参照点原则的大学英语写作初探[J].赤峰学院学报,2011,3(8):155-157.

[5]张玉梅,韩卫红.认知参照点理论视野中的认知机制和语用效果[J].河海大学学报,2012,14(4):89-92.

[6]王寅.认知参照点与语篇连贯[J].中国外语,2005(6):17-22,29.

[7]Rosch,E.Cognitive Reference Points[J].Cognitive Psychology,1975(7):532-547.

[8]Langacker,R.W.Grammar and Conceptualization[M].Berlin: Mouton de Gruyter,2000.

[9]郑勇.汉语谐音修辞多维研究[D].安徽大学,2014.

[10]李福印.认知语言学概论[M].北京:北京大学出版社,2008.

[11]王希杰.汉语修辞与汉文化论集[M].南京:河海大学出版社,1996.