横亘时空之木

■ 撰文 周媛

横亘时空之木

■ 撰文 周媛

十五六岁的时候,我写下这样一段话——

我想象中的家,应该是有着木质家具香气的地方。没有大理石的冰冷,也没有玻璃的清透,有的只是一种温和的陪伴。很多年以后,家里的桌椅板凳会变得斑驳,但同时也会有着属于我的味道。

对木头一直情有独钟。

总觉得在岁月的浸润下,这些木纹会散发出谜样的色泽和光芒。随着时光每一次转移,这些木头都会滋生出一种不可预料的美丽,这是一种可以轻快呼吸的美丽。

而我,对于这种美丽,从来无法抗拒。所以,在不过十五六岁的时候,我写下这样一段话——

我想象中的家,应该是有着木质家具香气的地方。没有大理石的冰冷,也没有玻璃的清透,有的只是一种温和的陪伴。很多年以后,家里的桌椅板凳会变得斑驳,但同时也会有着属于我的味道。

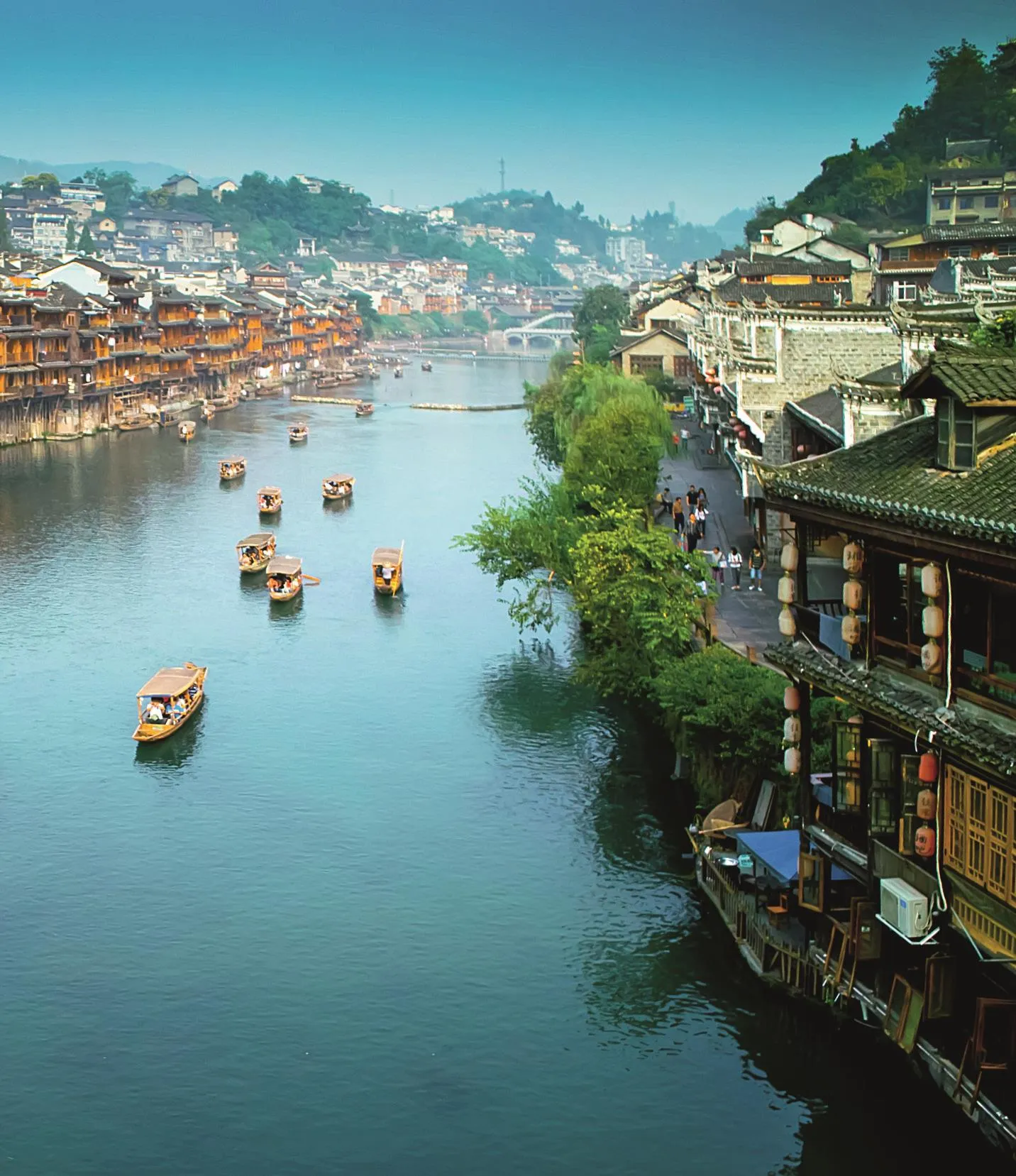

木结构于我而言,从来都是一种年轮的厮守。那些房子穿越了古今,从不招摇,却也彰显着独特的风韵。

对中华民居的热衷大概也是源于对木质结构的青睐。即便还不懂得那些传统的智慧时,我已折服于这些穿越千年的木材。比起石材穿越千年的坚挺,这些看似经不起风吹雨打的木房子在岁月中显得更为珍贵,木的神韵在时空的隽永蔓延出一种深厚的味道,一种低调的执著。

在我眼中,但凡能横亘时空的建筑,都是难得的瑰宝。因为,当我见到他们时,我已无法知道在此之前它到底经历了什么,会不会曾经与另一个时空的我擦肩而过,会不会曾经见证过我如烟的前尘往事。在这些建筑面前,我总是充满着敬畏,那是因为他们或许比我更了解自己。

在骨子里,我始终以为自己的前尘往事发生在烟雨蒙蒙的水乡。那里有小桥流水的温婉,亦有木房子的灵韵。于是,这个轮回的自己尽管住在坚实的水泥房子里,一听到那些与木有关的话题,便瞬间柔软了起来。或许,这也是一种老灵魂的呼唤。

木材,与永恒有关的话题

一提到传统中华民居,大抵木结构是无法逾越的话题。说木结构是中国古代建筑的主流语言亦不为过。

从原始巢居到高台建筑,从木制高楼到木构殿堂,随着历史的不断推进,木结构的发展也更加的完善。明清时期,木结构的发展趋于成熟,一些始建于当时木结构的建筑至今仍散发出独特的吸引力。

雨果曾说过“建筑是石头的史书”,这句话倒不太适合放在中国。比起用石头堆砌宏伟大教堂的西方,中国传统建筑中的石头大多是用来建造台基、栏杆和路面,而撑起房屋和屋顶的大多数是木材。

事实上,历史上的中国并不缺乏石材,而世界上其他地区亦盛产木材,但中国的木结构系统在历史上却发展得似乎更为完善。这种以木材为主要建筑材料的木造结构与砖石结构的建筑有着截然不同的表现形式和风姿外貌,亦带着浓浓的文化识别性。这类建筑从取材到建筑工艺,从布局到结构细节,每个环节,都积淀了无限的智慧。

在爱问为什么的童年时代,大人们总是被烦到最后说“因为一开始就这样了”,即便如此,年幼的我仍然会陷入“为什么一开始就这样了”的怪圈之中。所以虽然早已过了无邪的年岁,还是会有种寻根问底的好奇,而关于最初选择木材作为主要建材的原因,一直以来都颇为好奇。这似乎也成为很多人心中的迷。

一提到传统中华民居,木结构是无法逾越的话题

或许,如《圣经》中关于上帝创造世界时说的,“要有光,于是有了光”那样。在某个混沌的年代,冥冥中有声音告诉先祖,“用木材吧”,于是在漫长的岁月中,木材成为传统民居最主要的建材。

当然,这不过是毫无根据的玄幻,经不起推敲。关于木材作为中国传统民居主要材质缘由的探索,一直不曾间断过。

有人认为,或许是因为我国文化最早的发祥地多木材而少岩石,所以导致石材建筑甚少。而又因为经济条件的制约,因此在古代的中国,大多只能发展木结构。

尽管过去着实有大户人家选用石材修建房屋以此表明显赫身份,但这似乎并不代表着木建筑意味着贫困和落后,相反,留存于世的遗产中不乏精品木结构建筑。

在广袤的神州大地上,石材并不如我们想象中匮乏,适合作为建筑材料的花岗石和大理石随处可见。而在春秋以前我国的匠人们就已经能加工硬度很高的玉,秦砖汉瓦一直闻名于世。

尽管看上去随处可见,但真正能作为建材的木材似乎并不如想象中那样的信手拈来。秦代修建阿房宫的木材则是从千里之外运到陕西,于是才有了“蜀山兀,阿房出”的历史。

在过去,交通条件并不适宜长途运输建筑材料。之所以要如此不惜物力和财力地寻找大木来盖房子,大概出于一种执着的文化选择和观念更甚于从技术上的考虑。

有人说,中国人受五行学说影响至深,认为“金木水火土”相生相克形成世间万物。而石材没有进入到五行之列,所以无能作为天天接触的房屋的主要结构材料。

也有人认为,因为木材有上升、朝气、温暖等性质,给人一种温暖的呼吸感 ,所以通常阳宅都选用木结构;而砖石则可以用来做阴宅,如此阴阳分明倒也符合古代的文化。

西方的建筑大多服务于“神”,于是坚固而不易腐蚀的石材成为他们的选择。而这种费力气建造石头建筑在旧时的中国看来是有点奢侈的,得不到当时节俭的主流价值观的认可。大师梁思成曾说过,“中国结构既以木材为主,宫室寿命固乃限于木质结构之未能耐久,但更深究其固,实缘于不着意原物长存之观念。”

关于永恒,一直都是难解的哲学命题,亦不打算在此长篇累牍。但,在我看来,用木头作为材质反而更能凸显建筑的长远和永恒。木,代表着生机,一种源源不断的生命动力。比起石材静默的天长地久,木料所特有的新陈代谢更是一种符合自然的永恒,是一种繁衍与传播——建筑物破旧了,可以修缮;倒塌了,可以重建,这本身就是一个循环不止的过程。

这何尝不是另一种永恒。

宜宾李庄的旋螺殿被梁思成誉为“颇足傲于当世之作”的传世精品