河西走廊水利工程风沙危害防治措施体系研究

张晓虹,何有华

(甘肃省水土保持科学研究所,730021,兰州)

河西走廊是国家重要的商品粮基地和西北地区重要的生态安全屏障,其经济地位和生态地位特殊,但该区深居内陆,降水稀少,水资源总量不足,主要以祁连山山区径流和冰雪融化为补给形式的水资源要通过各种水利设施的时空调控与再分配,才能维系当地的经济社会发展和生态系统的基本稳定。在这里,水利基础设施不仅是农业的命脉,而且是整个经济社会发展的基础,更是维系河西走廊绿洲繁荣的先决条件。但因风沙灾害频繁,河西部分水利设施长期遭受风沙填埋,使水库有效库容减少,调蓄功能降低,渠系填埋,不但使供水保障能力下降,而且每年要投入大量的人力财力进行渠系清沙。风沙对水利设施的危害已对灌区经济社会的发展造成了严重影响,研究建立行之有效的水利工程风沙灾害防治措施体系,为当地水利工程风沙危害防治提供理论依据是非常必要的。

一、区域自然环境概况

1.自然环境概况

本文所指河西走廊仅为内陆河流域甘肃省范围,位于祁连山—阿尔金山山地和走廊北山山地之间,东起古浪峡,西至甘新边界,为长千余公里、宽约几公里至百余公里不等的东西狭长平原。地势平缓开阔,一般海拔1 500 m左右,疏勒河、黑河、石羊河3个水系的沿河冲积平原土质肥沃、引水灌溉条件好,形成武威、张掖、酒泉三大绿洲,其余广大地区由于风力和干燥剥蚀的作用,形成戈壁和沙漠广布的风沙地貌。区内土壤以灰棕漠土、盐土、风沙土、灰钙土为主,团粒结构差,易被吹蚀。植被稀疏,结构简单,以旱生、超旱生短命植物为主,植被覆盖度低,地表多裸露。气候类型属于温带大陆性干旱气候,绝大部分地区年降水量在150 mm以下,自然降水总的分布趋势是由东南向西北递减,而大风日数和平均风速则由东南向西北递增,总的气候特点是干旱少雨,风大沙多,光照充足,昼夜温差大。

2.水利工程及其风沙危害现状

河西地区目前有大型水库3座,中型水库18座,大中型水库分别占全省总座数的50%和78.26%,大中型水库年初蓄水总量为3.796亿m3,只占全省的9.72%,但有效灌溉面积超过全省的50%以上。由于气候条件限制,水利工程风沙危害情况严重,直接表现在对水库和渠系的填埋上,尤其春季大风季节,水库蓄水混浊,干渠引水携沙量增加,泥沙随水流进入绿洲,淤积支渠、斗渠、分水设施等。通过对酒泉市管辖各灌区风沙对干渠及部分支渠填埋危害的典型调查,干渠平均每年填埋量约873 m3/km,平均每年清淤费用高达9 800元/km;支渠平均填埋量约173 m3/km,平均每年清淤费用高达7 100元/km。至于风沙侵占库容的直接经济损失,目前尚无较科学的估算方法。

二、风沙危害防治措施体系

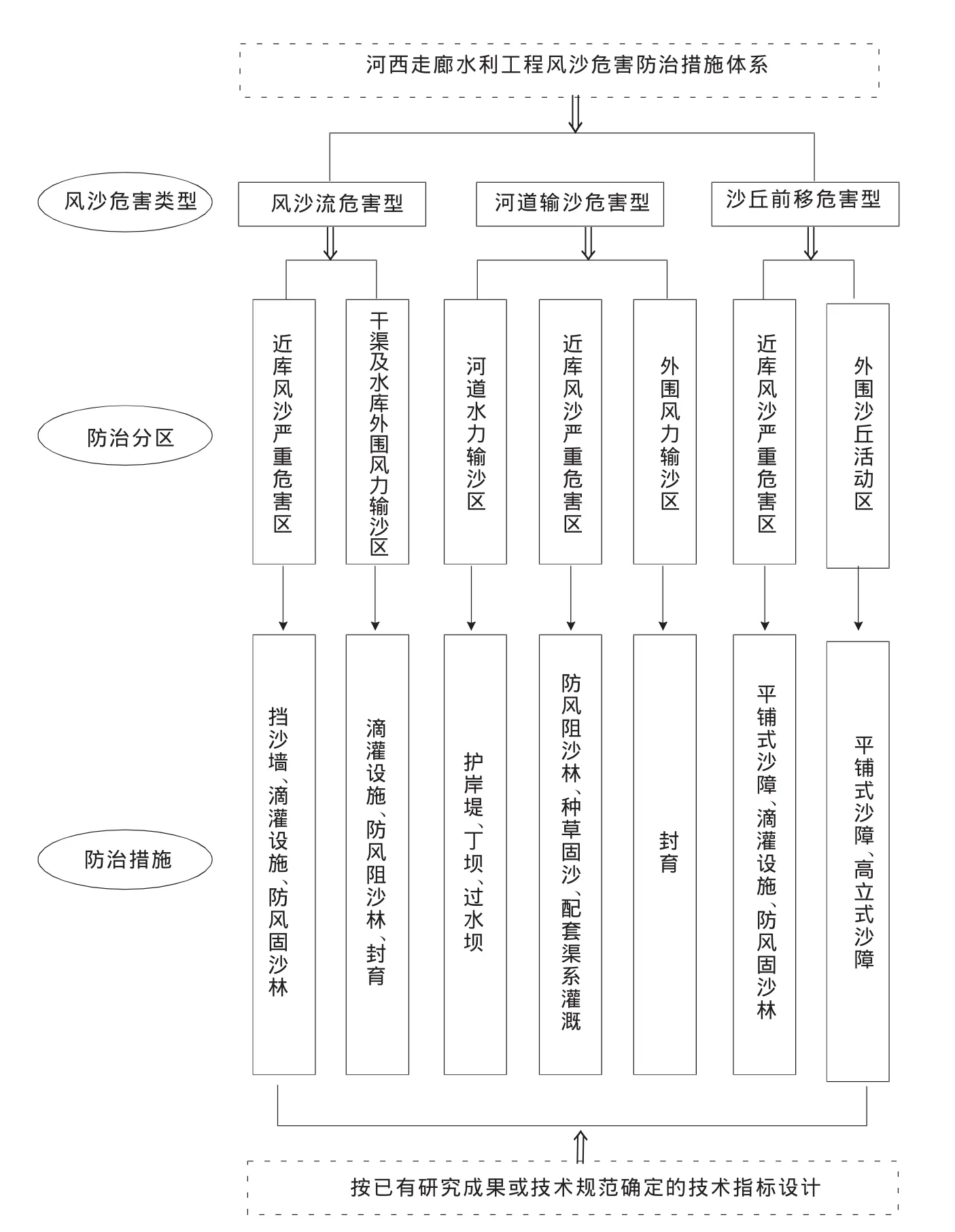

通过典型调查分析,河西地区按输沙方式不同分为以风沙流为主、以河道水力输沙为主和以流动沙丘前移为主的三种危害形式。以河道水力输沙为主的危害,其沙源为风力输沙在水库上游河道中的沉积物,其根源仍为风沙危害。本文以瓜州县榆林河水库及干渠、双塔水库和金塔县解放村水库为例,分别按三种不同主要危害形式建立相应的防治措施体系。

1.以风沙流为主要危害形式的防治措施配置——以榆林河水库及总干渠为例

分布在戈壁地区的水利工程,其风沙危害形式多以风沙流为主。风沙流在贴近戈壁地面向前飘移时,遇到水库、渠系等建构筑物的阻碍时便沉积下来,形成对水利工程的填埋淤积。

瓜州县榆林河水库于1970年建成,1999—2003年进行了除险加固,总库容 760 万 m3,属小(1)型水库,干渠下游是灌区绿洲。水库坝址上游多为石质低山丘陵地貌,从上游河道进库沙量不多。水库和干渠位于榆林河流域中下游低山丘陵向戈壁过渡区域,表现为风蚀与风积的复合地貌景观。据榆林河水管所监测,目前累积淤积库容占设计库容的45%左右。针对该地的自然特征和风沙危害形式,将榆林河水库及干渠沙害防治区域划分为近库风沙严重危害区和外围风力输沙区,分类布设相应的防治措施。

(1)近库风沙严重危害区

水库西侧为高大石质山地,基本不受风沙危害,无须布设防治措施;东侧属低山丘陵向戈壁过渡地带,山体鞍部是风沙流进入水库的主要通道,依地形布设多道挡沙墙阻挡风沙流前进,挡沙墙可就地取材,选用干砌石挡沙墙。在地势低凹处,风沙沉积较厚,在草方格沙障固沙基础上宜采取滴灌植物措施进行治理。平缓的戈壁上无流沙沉积,在近库岸迎风侧配套滴灌设施,布设灌木防风固沙林带,阻止风沙流前移至水库边缘沉积。

(2)外围风力输沙区

该区包括榆林河水库东北部、连接榆林灌区的干渠两侧沿线长近14 km的区域和水库外围区域,均为荒漠戈壁。地面基本无积沙,危害干渠的风沙是以风沙流的形式直接进入干渠的,冬春非灌水季节,干渠被风沙填平,在灌水季节,沉积在渠道里的风沙随流水直接进入灌区。防治措施以防治风沙流危害为重点,在干渠东侧主害风向营造主林带,在西侧营造副林带,防风阻沙、保护干渠;在防护林外侧均采取封禁措施,保护原生地表沙壳及荒漠植被,减少就地起沙。

在榆林河水库及干渠周边,通过采用“挡沙墙+沙障+防护林+封育”的多项防治措施的有机组合,挡沙墙阻挡风沙流,沙障固定积沙,防护林护库护渠,封育保护大环境,可有效减轻风沙流对水库及干渠的危害。

2.以河道水力输沙为主要危害形式的防治措施配置——以双塔水库为例

瓜州县双塔水库位于疏勒河中下游的戈壁平原上,1960年建成蓄水,后多次更新改造,1983年水库加固处理设计时,实际最大库容核定为2.0亿m3,比原设计库容减少0.4亿m3,设计灌溉面积46万亩 (15亩=1 hm2,下同)。库区地貌属风蚀戈壁平原地貌,地势从东南向西北倾斜,整体上地形平缓开阔。双塔水库淤积的原因主要有三方面:一是从双塔水库至上游昌马水库110 km的疏勒河主河道是从玉门镇到瓜州的大风区,河岸两侧或是已开垦的耕地,或是戈壁沙丘,狭长的河道成为一道天然集沙槽,枯水期风沙沉积于河床,汛期积沙随着洪水进入双塔水库沉积;其次是昌马水库建成蓄水后,加大了人为调控径流力度,增加了集中泄洪概率,加剧了河岸坍塌速度,坍塌物由洪水带入水库;第三是水库外围风沙流及流动沙丘移动进入水库,该水库地处戈壁平原,库区面积大、沙源广,在外围如没有防风固沙措施,其本身就承担了人工沉沙池的作用。根据水库上游潘家庄水文站的监测数据,多年平均输沙量约180万t,约合120万m3。据当地水管部门监测,每年进入水库的泥沙量约180万m3,据此推算,由河道本身带入水库的泥沙多达120万m3,因水库外围移动沙丘和风沙流进入水库的沙量为60万m3,河道输沙为其主要危害形式。在此危害成因分析的基础上,将双塔水库沙害防治区域划分为河道水力输沙区、近库风沙严重危害区、外围风力输沙区三个防治区。

(1)河道水力输沙区

该区位于水库上游与潘家庄之间的河道上,为减少河道两岸因流水冲刷而引起的坍塌,需在对河道进行综合整治的基础上,在弯曲河道凹岸修筑丁坝,以改变局部河水流向,减少河岸坍塌;在河道下游距离水库较近段两岸修筑护岸堤等工程;在满足防汛要求的前提下,在河道狭窄处布设过水坝,以拦截沉积泥沙,并在枯水期对河道淤积物进行清淤,因为清理河道要比清淤水库方便、经济。

(2)近库风沙严重危害区

该区紧邻水库水域周边,根据现场调查,南北两岸沙丘已逼近水库边缘,如遇起沙风速,沙丘移动可直接进入水库,是损失库容的直接沙源区。宜采取林草结合、以林阻沙、以草固沙措施,就近利用水库水配套灌溉设施,营造网格状防护林带,主林带的布设方向为南北走向,与主害风向垂直,东西方向配合渠系布设副林带。主林带宽度一般为10 m左右,副林带宽度一般为6 m左右,带间距20 m,带间空地种植紫花苜蓿等,不仅起到固沙作用,同时可提供商品饲草,适度发展以草为主的沙产业,达到以草养林的目的。林草措施主要布设在水库四周200 m范围内,树种宜选择耐旱、耐瘠薄的花棒、梭梭、柽柳等。

(3)外围风力输沙区

在近库风沙严重危害区的外围及疏勒河主河道南岸,戈壁沙丘相间,以戈壁为主,有零星白刺包和红柳包,另有少部分以雅丹地貌为主的风蚀劣地,是输入近库区风沙严重危害区的主要沙源。该区地下水水位较低,灌溉难度大,总体植被覆盖度较低,局部地方植被较好,分布有柽柳、梭梭、白刺、骆驼刺等旱生植物,地表结皮较厚,是防风固沙的天然屏障。此区应充分发挥生态系统的自我修复能力,严格禁牧,实施封沙育林育草措施,重点保护地表结皮和自然植被,抑制就地起沙,阻止外围风力输沙。在以河道水力输沙为主要危害形式的双塔水库,宜采取河道工程措施拦沙、近库区灌木林阻沙、种草固沙、外围封育保护有机结合的“拦、阻、固、封”防护体系,以减缓风沙对水库的淤积。

3.以沙丘前移为主要危害形式的防护措施配置——以金塔解放村水库为例

解放村水库位于金塔县县城西南12 km黑河一级支流讨赖河下游的戈壁平原上,建于 1969年,总库容为0.39亿m3,与上游的鸳鸯池水库和下游的板滩水库联合调节河道径流,为下游鸳鸯灌区40.2万亩农田和80万亩林草地提供灌溉。解放村水库地处河西走廊中西部巴丹吉林沙漠白水泉沙系尾端,沙系呈西北—东南延伸之势,从北、西北、西三面包围着解放村水库,白水泉沙系属流动型沙丘,沙丘形态以新月形沙丘链为主,一般高为10~15 m,最高可达30 m。已有研究成果表明,水库附近沙丘年平均移动速度为8.6 m,以沙丘移动形式入库的沙量占总入库量的92%,使解放村水库有效库容减少了1 100万m3,占总库容的28.2%,严重威胁着水库的调蓄功能和效益的发挥,对鸳鸯灌区群众的生产和生活构成了严重威胁。根据库区自然特征和风沙危害成因,结合当地经验,以水库为中心,由近及远,将解放村水库风沙危害防治区域划分为近库风沙严重危害区和沙丘活动区两个防治分区。

(1)近库风沙严重危害区

该区为水库周边50~400 m之间的部分,紧邻水库边缘,在遇有起沙风速时,区内风沙直接进入水库,是损失库容的直接沙源区,应进行重点治理。在水库边建渗水井和高位蓄水池等设施,布设滴灌防护林带,防护林以灌木为主。 在此范围内的流动沙丘地段,先采用柴草沙障固沙或用黏土压沙后,再营造固沙林。条件适宜的区域可将防护林与经济林、景观林相结合,以林养林,并将防风固沙与水利风景区建设相结合。

图1 河西走廊水利工程风沙危害防治措施

(2)沙丘活动区

近库区外围,流动沙丘较密,沙丘前移速度较快,是输入近库风沙严重危害区的主要沙源。受水源、资金等限制,不宜采用大面积植物固沙,主要采取工程措施,设置沙障固沙、阻沙,增加地面粗糙度,降低地面风速,减少起沙风对松散沙面的直接吹蚀,并减少风沙对近库区防护林带在幼林期的埋压。一般来说,固定流沙采用平铺式方格沙障效果较好,阻挡风沙采用高立式带状沙障效果较好。在水库外围,宜以平铺式草方格沙障为主、高立式带状柴草沙障为辅。对于远离水源、造林成本高但取用砾石方便的地方,宜采用砾石压沙。该区因干旱少雨,植被稀疏,地表多沙丘,生态自我修复能力差,加之人为活动少,外围封育的必要性不强,不再考虑封育措施。

对以沙丘前移为主要危害形式的解放村水库,宜采用压、阻、固、护(即砾石压沙、高立式沙障阻沙、平铺式沙障固沙、滴灌造林护库)相结合的综合治理措施。

三、风沙危害防治措施体系构建及建议

在对典型水库和干渠防治措施配置体系研究的基础上,构建河西走廊水利工程风沙危害防治措施体系。防治措施体系划分为三个层次,详见图1。据此建议:

应针对不同的风沙危害形式提出相应的防治措施体系。①对以风沙流为主要危害形式的,采用 “挡沙墙+沙障+防护林+封育”的防治措施体系;②对以河道输沙为主要危害形式的,采取 “河道工程措施拦沙+灌木林阻沙+种草固沙+封育”的防护体系;③对以沙丘前移为主要危害形式的,采用 “砾石压沙+高立式沙障阻沙+平铺式沙障固沙+滴灌造林护库”相结合的综合治理措施。

[1]赵松乔.中国干旱地区自然地理[M].北京:科学出版社,1985.

[2] 杨晓玲,丁文魁,董安祥,等.河西走廊气候资源的分布特点及其开发利用[J].中国农业气象,2009,30(增 1).

[3]甘肃省土地管理局.甘肃土地资源[M].兰州:甘肃科学技术出版社,2000.

[4]《甘肃水利年鉴》编委会.2012甘肃水利年鉴[M].武汉:长江出版社,2013.

[5]陈广庭.沙害防治技术[M].北京:化学工业出版社,2004.

[6]赵哈林.沙漠生态学[M].北京:科学出版社,2012.

[7]杨根生,黄重生,邹桂香,刘阳宣.沙漠水库风沙填淤沙量的研究——以金塔解放村水库为例[J].中国科学院兰州沙漠研究所集刊,1982,(2).