新地震区划图地震构造区划分的原则和方法——以中国东部中强地震活动区为例1

高战武1) 陈国星1) 周本刚2) 周 庆2) 雷清清3)

新地震区划图地震构造区划分的原则和方法——以中国东部中强地震活动区为例

高战武陈国星周本刚周 庆雷清清

1)中国地震灾害防御中心,北京 100029 2)中国地震局地质研究所,北京 100029 3)辽宁省地震局,沈阳 110034

在新编全国地震区划图潜在震源区划分工作中,采用了三级划分的技术思路,即在地震统计区内先划分出地震构造区,以控制地震统计区内地震构造和地震活动的差异性,然后,在地震构造区内再进行潜在震源区划分。地震构造区划分是新编全国地震区划图潜在震源区划分工作中的一个关键环节。本文论述了地震构造区的定义、作用、划分原则和依据等。介绍了中国东部地区地震构造区划分方案,并以东北地震区和华南沿海地震带为例,对地震构造区划分方案进行了详细论述。

新地震区划图 地震构造区 中国东部

引言

“潜在震源区”(potential source of earthquakes)一词是1968年Cornell C.A.提出概率地震危险性分析方法中定义的。该方法认为,地震活动在空间上不是完全随机分布的,而是有一定的空间范围。这里所说的一定的空间范围,就是指“潜在震源区”,未来的地震将发生在这些潜在震源区内(Cornell,1968)。

1990年,国家地震局颁布了《中国地震烈度区划图》,这是我国首次利用概率地震危险性分析方法编制全国地震区划图。在该图的编制过程中,结合我国地震构造发育的具体特征,对潜在震源区的基本概念、划分原则、方法和步骤等进行了全面总结(环文林等,1990;张裕明,1992;张裕明等,1994;国家地震局,1996)。在该工作的基础上,逐渐形成了我国概率地震危险性分析工作中潜在震源区划分的基本思路与原则,即以“二级划分”为基本思路,以历史地震重复和构造类比为基本划分原则。

2001年颁布的《中国地震动参数区划图》,仍然采用概率地震危险性分析方法。在该图的编制过程中,采用了多个潜在震源区划分方案,但基本思路仍主要沿用“二级划分”,即在地震统计单元内(地震区或地震带)划分潜在震源区。由中国地震局地质研究所、中国地震局地球物理研究所和中国地震局分析预报中心分别提出一套潜在震源区划分方案与参数。在上述三大套方案和1990年版地震区划图潜在震源区划分与参数方案的基础上,通过专家组的充分讨论,又给出了一套全国潜在震源区划分与参数综合方案。

在《中国地震烈度区划图》(1990)和《中国地震动参数区划图》(2001)中,潜在震源区划分主要采用二级划分的技术思路,即首先将地震活动和地震地质条件密切相关的地区划分为地震统计区,然后在地震统计区内根据历史地震重复和构造类比两个原则,划分出不同震级上限的潜在震源区。由于这一方法所划分的潜在震源区内发震构造明确,便于在地震安全性评价工作中使用,因此,在后来的地震安全性评价工作中得到了广泛的使用。但在多年实践中发现,这一工作方法在全国性地震区划工作中容易漏判中强地震的发震构造,可能造成低烈度设防区偏小。

值得指出的是,在编制《中国地震动参数区划图》(2001)时,中国地震局地球物理研究所提出的方案是采用大小潜源嵌套的层次结构模型进行潜在震源区划分,这一方法的优点是符合随着震级档降低发震构造标志减弱,震中区的可能分布范围变大的基本原理(高孟潭,2002;2003),使不同震级档潜源的面积比例合理,对适当扩大低烈度设防区作用更明显。但缺点是模糊了中强地震的发震构造标志,使得重大工程安评工作不好使用。

通过对以往安评工作的分析,笔者认为,我国目前潜在震源区划分工作中存在的主要问题,集中表现在以下几个方面:

(1)现行地震统计区划分方案中,为了满足地震统计的需要,地震统计区的范围过大,导致同一地震统计区内,地震构造环境特点、地震构造模型、地震活动性特征往往差别很大。

(2)由于地震统计区范围过大,导致同一地震统计区内,不同地区背景地震活动强度、频度往往存在明显差别。

(3)采用构造类比划分潜在震源区的突出问题是不确定性大。采用两级划分方案,在地震统计区的广大空间范围内进行构造类比,其不确定性往往难以控制。

(4)在强地震活动区,高震级潜源的划分需要发震构造模型的支撑。

(5)在弱地震活动区,中强潜源的划分需要确定地震构造样式。

通过对上述问题的分析,并借鉴国内外地震区划和重大工程地震安全性评价工作中潜在震源区划分的思路和方法(陈家庚等,1999;张裕明,1999;周本刚,2004;Mark等,2008;潘华等,2009),在新一代全国地震区划图潜在震源区划分工作中,采用三级划分的技术思路,即在地震统计区内先划分出地震构造区,以控制地震统计区内地震构造和地震活动的差异性,然后,在地震构造区内再进行潜在震源区划分(周本刚等,2013)。

新地震区划图潜在震源区采用三级划分方案,其中地震构造区划分是其关键。本文将阐述地震构造区的定义、作用、划分原则和依据等。同时还给出了中国东部地区地震构造区划分方案,并对东北地震区和华南沿海地震带的地震构造区划分方案进行了论述。

1 地震构造区的定义

地震构造区(seismotectonic province)是指在现今地球动力学环境下,地震构造环境和发震构造模型一致的地区。

地震构造环境一致是指在统一的现今地球动力学环境、构造应力场及地球物理场等条件下,发震构造具有一致性或相似性的特点。

发震构造模型一致是指同一地震构造区内的发震构造和主要地震事件可以归纳为统一的发震构造模型来解释,而与发震构造模型不相关,随机发生的地震可确定为背景性地震。同一地震构造区内的背景性地震,其活动强度和频度相近。

地震构造区内的背景地震(background earthquake)是指地震构造区内与发震构造无关的地震,一般为中强地震或中小地震。

2 地震构造区划分的原则和依据

根据地震构造区的定义,划分地震构造区应以同时满足以下三个基本条件为原则。

(1)地质构造特征一致。

(2)发震构造模型或地震构造样式一致。

(3)背景地震强度和频度一致。

为满足以上三个基本条件,在划分地震构造区时,应分别从以下六个方面进行具体分析:

(1)地质构造特征一致。主要是指同一地震构造区具有相同或相似的地质条件,从而保证同一地震构造区内的地壳物质组成、构造组合,以及地球物理场和地球化学场等具有一致性或相似性。

(2)现今地球动力学环境一致。即在现今区域地球动力学环境和块体运动作用下,同一地震构造区内现今构造应力场具有一致性,且具有相同或相似的构造变形样式。

(3)地球物理场特征一致。即同一地震构造区内具有相同或相似的深部构造背景,这意味着发震构造的深部孕震构造背景相同或相似。

(4)新构造特征一致。主要是指新构造运动的特点、活动断层的性质与活动状态 一致。

(5)发震构造模型或地震构造样式一致。即同一地震构造区内的发震构造和主要地震事件可以归纳为统一的发震构造模型。

(6)背景地震活动强度与频度相近。即同一地震构造区内与发震构造无关、随机发生的地震具有相同的震级上限,通常频度也相近。

3 中国东部地震构造区划分方案

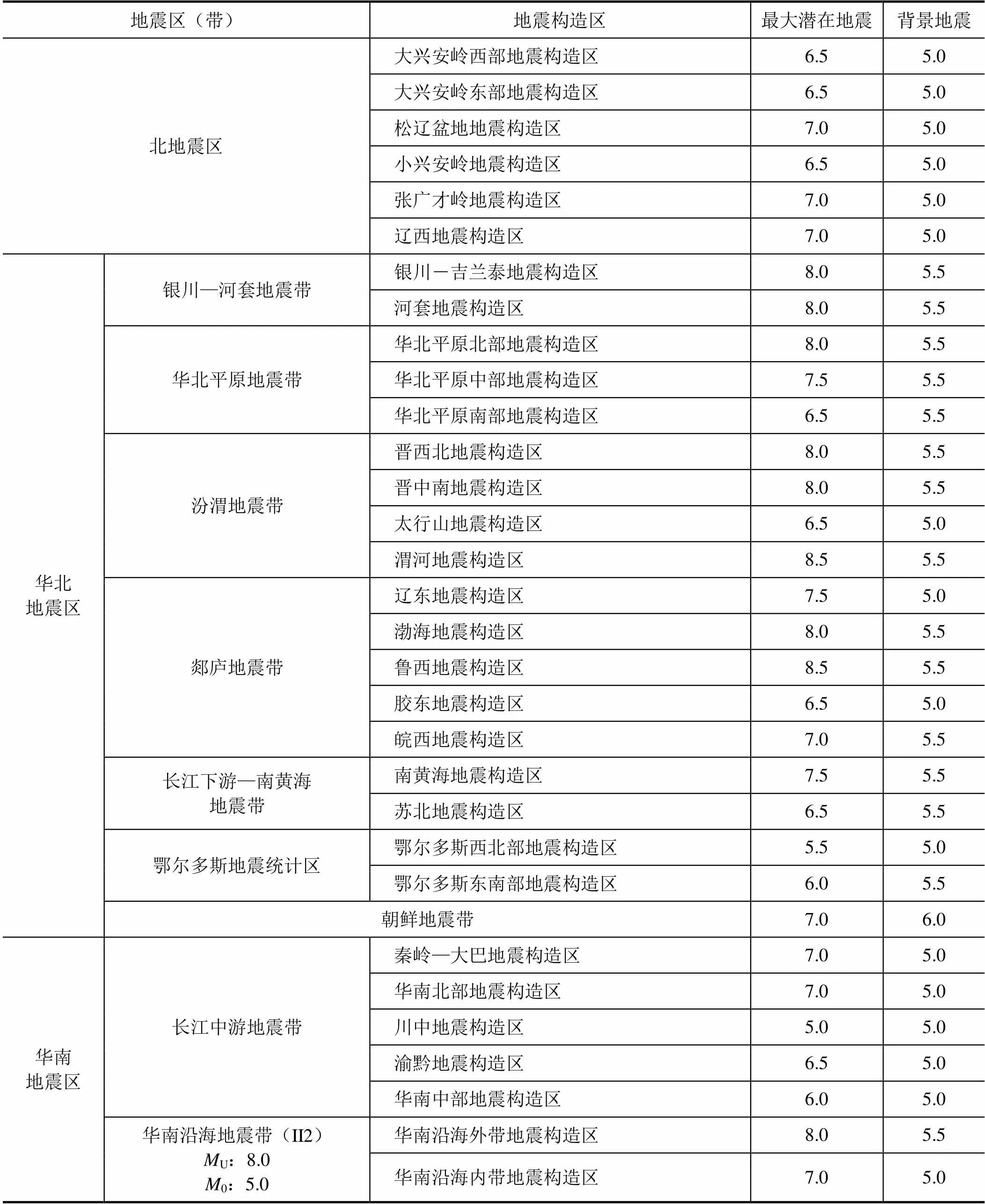

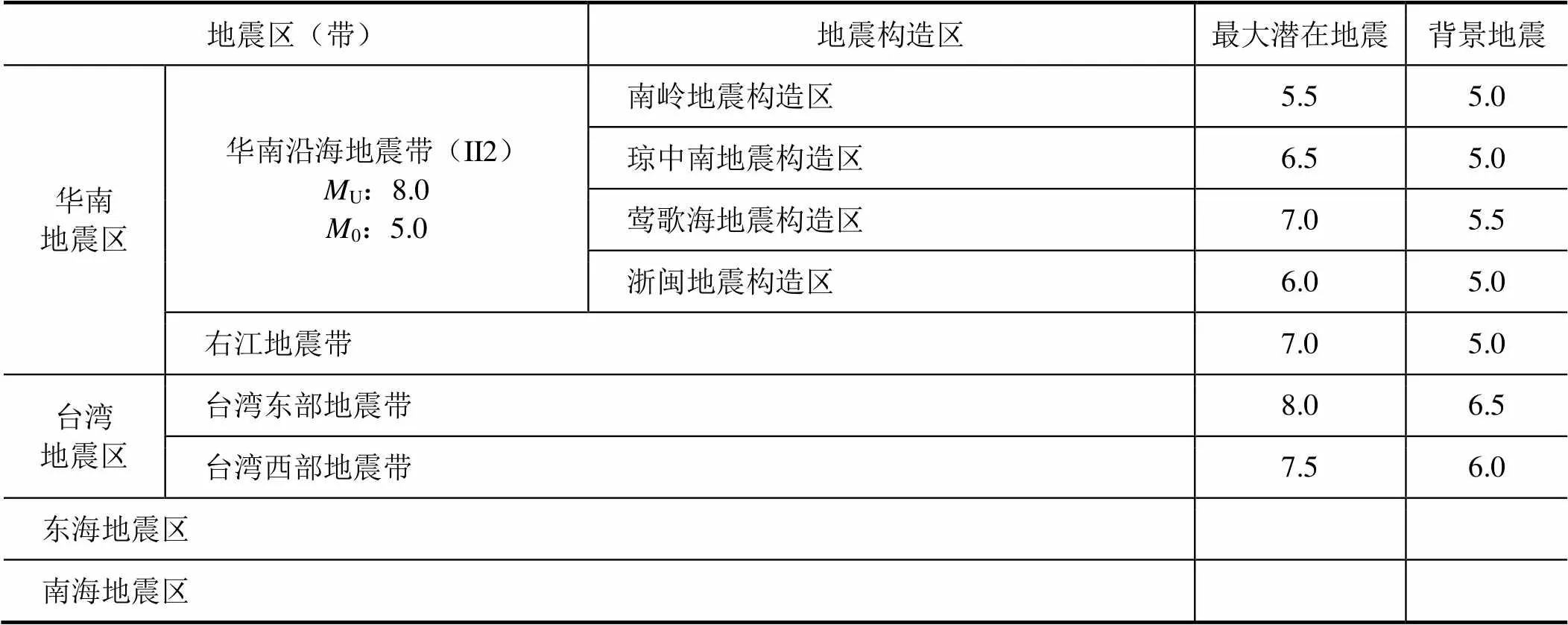

新地震区划图编制过程中,中国东部及毗邻海域共划分为东北、华北、华南、台湾、东海和南海6个地震区,其中东海和南海2个地震区受资料和研究程度限制,未进一步划分地震带和地震构造区,其他4个地震区划分为11个地震带和1个地震统计区(鄂尔多斯地震统计区)。上述4个地震区内,台湾地震区划分为台湾东部地震带和台湾西部地震带后,未进一步划分地震构造区。右江地震带和朝鲜地震带也未进一步划分地震构造区。东北地震区未划分地震带,而是在地震区下直接划分了6个地震构造区。其他地震带或地震统计区都进行了地震构造区划分(见表1、图1)。下面以东北地震区和华南沿海地震带为例,来说明具体的地震构造区划分情况。

表1 中国东部地震构造区划分结果

续表

3.1 东北地震区地震构造区划分

东北地震区包括黑龙江、吉林二省全部,辽宁北部和内蒙古自治区东部,及毗邻俄罗斯、蒙古和朝鲜部分地区,总面积约200万km。该区地震活动以中强地震为主,历史上仅记录到6级以上破坏性地震6次,最大地震是1119年吉林前郭6¾级地震和1290年内蒙古宁城6¾级地震。另外,该区东部吉林省延吉—珲春一带有深源地震活动,震级较高,曾发生过多次7级以上地震,震源深度一般为300—600km,为太平洋板块沿日本岛弧向西俯冲所产生的地震活动。

根据地震构造区划分的基本条件,将东北地震区划分为6个地震构造区,分别是:大兴安岭西部地震构造区、大兴安岭东部地震构造区、松辽盆地地震构造区、小兴安岭地震构造区、辽西地震构造区和张广才岭地震构造区(图2)。

大兴安岭西部地震构造区和大兴安岭东部地震构造区位于东北地震区西部,二者之间以大兴安岭主脊断裂为界。新构造运动上,大兴安岭主要表现为继承性大面积隆升。大兴安岭山体走向北北东,西北坡平缓且地势较低,东南坡较陡且地势较高,反映两侧新构造运动有所差异,且具有向东翘起的特点。在地震构造模型或地震构造样式上,二者也存在明显差异,大兴安岭西部地震构造区内地震活动呈现出北东和北北东向条带,显示与北东和北北东向断裂活动有关,在呼伦湖两侧有晚第四纪断裂活动,二连浩特至东乌珠穆沁旗一线有第四纪火山活动。大兴安岭东部地震构造区地震活动出现明显的北西向条带,以扎兰屯和巴林左旗两处最为明显,显示出北西向构造的活动性。在历史地震活动方面,二者均以中强地震活动为主,大兴安岭西部地震构造区在历史上共记录到≥4.7级地震15次,最大地震为2004年3月24日东乌珠穆沁旗5.9级地震。大兴安岭东部地震构造区在历史上记录到≥4.7级地震10次,最大地震为2003年8月16日巴林左旗东5.9级地震。但1990年以来的现代小震活动表明,大兴安岭东部地震构造区的现代小震活动明显强于西部地震构造区。

小兴安岭地震构造区、松辽盆地地震构造区和辽西地震构造区,这三个地震构造区自北向南纵向排列,位于东北地震区中部,它们之间分别以讷莫尔河断裂和南北河-勃利断裂、赤峰-开源断裂为界,它们共同的西边界为嫩江断裂,东边界为伊兰-伊通断裂。

小兴安岭为一总体呈北西向的断块隆起,南坡缓、北坡陡,说明具有不对称隆升。隆起内部断裂构造不甚发育,但晚新生代以来火山活动比较活跃,第四纪火山岩和火山口分布普遍,晚更新世至全新世仍有火山活动。区内地震活动较弱,有历史地震记载以来,迄今共记录到≥4.7级地震7次,最大地震为1986年德都5.5级地震。

松辽盆地地震构造区和辽西地震构造区,二者在中生代均为断陷盆地,新生代以来盆地封闭,但第四纪又出现一定的活动性。例如,松辽盆地内部的第二松花江断裂的扶余―哈拉毛都和哈拉毛都―五家站段为晚更新世活动断裂(李传友等,1999)。辽西地震构造区内的老哈河断裂平庄—八里罕段存在晚更新世活动迹象(雷清清等,2008)。这二个地震构造区在地震活动强度上也存在一定的相似性,分别曾发生过1119年前郭6¾级地震和1290年宁城6¾级地震。考虑到二者为相对独立的构造单元,分别划分为二个地震构造区。

张广才岭地震构造区位于东北地震区的东南部,西以依兰-伊通断裂为界,南界为东北地震区与华北地震区的分界线,北至俄罗斯境内,东至朝鲜境内。地貌上由张广才岭低山、丘陵组成。新构造运动以间歇式拱形隆起伴随断块差异运动为主,兼有周期性的火山喷发活动。本区有晚更新世以来的火山活动,全新世火山岩和火山口分布普遍。本区构造走向以北东向为主,仅七台河、吉林一带有北西向断裂发育。最近研究发现,沿依兰-伊通断裂有全新世活动痕迹(闵伟等,2013)。本区历史上记录到的最大浅源地震为1902年汪清6.6级地震。小地震主要沿北西向的第二松花江断裂、伊通-辉南断裂和北东向的敦化-密山断裂分布,另外,本区南部小地震分布密度相对高一些。本区延吉、浑春一带有深源地震活动,记录到的最大震级为7.7级。

东北地震区各地震构造区的背景地震震级均定为5.0级,这是考虑到区划图设防的需要,各地震构造区实际的背景地震震级可能小于5.0级,这有待今后作进一步的论证。

3.2 华南沿海地震带地震构造区划分

华南沿海地震带包括福建、广东和海南三省全部,浙江南部、江西东南部、广西东南部,以及东海和南海部分大陆架,总面积约110万km。该区在大地构造上属古生代褶皱带,自晚古生代以来大部分为相对隆起区,中生代构造运动强烈,以断裂和断块活动为主。新生代以来断裂继续活动,形成一些断陷盆地,如北部湾、珠江口、琼东南等盆地。受菲律宾海板块在台湾东部与欧亚板块碰撞影响,晚第四纪以来,台湾海峡西部滨海一带构造活动仍十分强烈,地震也相对活跃,是华南强地震活动区。本区历史上共记录到6级以上地震26次,其中7级以上地震4次,最大地震为1604年泉州海外和1605年琼山2次7½级地震。

根据地震构造区划分的基本要求,华南沿海地震带划分为华南沿海外带地震构造区、华南沿海内带地震构造区、南岭地震构造区、浙闽地震构造区、琼中南地震构造区和莺歌海地震构造区共六个地震构造区(图3)。各地震构造区内的新构造和地震活动特征各异。

华南沿海外带地震构造区沿闽、粤滨海地带呈北东向带状展布,其北界大致位于政和-海丰断裂和遂溪断裂一线,南界西段为王五-文教断裂,东段沿台湾海峡中部划分,包括海域内的珠江口盆地、北部湾盆地等构造单元,大地构造上属华南加里东褶皱带。新构造运动主要表现为差异断块隆起,靠近大陆边缘还发育有规模不大的第四纪断陷盆地。本区是华南沿海地震带内构造活动最强的地区,华南沿海地震带内全部7级以上地震和约75%的6—6.9级地震均发生在该区内,释放的地震能量占整个华南沿海地震带的90%以上。由于华南地区构造变形和地震活动的动力主要来自菲律宾海板块对欧亚板块的推挤作用,本区较强的构造变形和地震活动,起到了对华南内陆的屏障作用。进入华南内陆,构造变形和地震活动强度立即降低,政和-海丰断裂以西除江西会昌、广东河源历史上曾发生过6级地震外,其它地区历史上均无6级以上地震发生。再往西跨过邵武-河源断裂,进入南岭地区,连5级左右地震也很少发生。

华南沿海内带地震构造区位于华南沿海外带地震构造区的北侧,主要包括福建、广东的内陆地区,西北边界为邵武-河源断裂和三水-长宁断裂,南界为政和-海丰断裂和遂溪断裂,西界为防城-灵山断裂。大地构造上属华南加里东褶皱带。本区新构造与地震活动较华南沿海外带地震构造区明显较弱,主要为整体掀斜隆升,区内无7级以上地震发生,最大地震是1936年广西灵山6¾级地震。

南岭地震构造区位于华南沿海地震带北部,其东南边界为邵武-河源断裂和三水-长宁断裂,其它边界为华南沿海地震带的相关边界。新构造单元属南岭隆起区,表现为整体隆升,内部断裂活动较弱。本区地震活动的强度与频次都很低,历史上仅记录到≥4.7级地震3次,最大地震为1558年广东封开5½级地震。现代仅在粤北地区有零星小震活动。这与本区位于大陆内部,距离活动板块边界较远有关。

莺歌海地震构造区位于红河断裂带南段,包括其南端的莺歌海盆地。构造位置上处于印支地块与华南地块的边界带内。本区陆地部分位于越南北部,据高庭朝(2003)的研究,越南境内沿红河断裂带共记录到54次3级以上地震,其中5级以上地震6次,最大震级5.3级。海域部分主要位于南海北部海域,受地震监测能力限制,历史上未记录到破坏性地震,现代小震也很少。

琼中南地震构造区位于华南沿海地震带的南部,外形为一倒置的等腰三角形。北界为王五-文教断裂,西南边界为莺歌海盆地东侧断裂,东南边界为华南沿海地震带的南边界。大地构造上本区属华南沿海华力西褶皱带,包括五指山断块隆起区和琼东南盆地。五指山断块隆起区新生代以来长期隆起,基本缺失第三系,主要为中低山、低山丘陵和台地地貌,地势南部高峻,北部低平,总体由南向北下降,隆起中心位于海南岛西南部。琼东南盆地早第三纪为断陷阶段,盆地内存在强烈的差异活动。晚第三纪为拗陷阶段,盆地内部分断裂已不活动,第四纪盆地沉降速率较大,第四系厚2000m。本区历史上仅发生过4次5.0—5.2级地震,最大地震是1969年海南万宁南5.2级地震。近年来,海南岛西侧东方海外有小震群活动,其它地方尤其是海南岛内部几乎没有小震活动。

浙闽地震构造区位于福建东北部和浙江南部,在大地构造单元上属华南加里东褶皱系的浙东南褶皱带。在新构造单元上属赣浙闽断块隆起区。新构造运动以由西向东的掀斜特征为主,内部差异性运动强度较弱。区内地震活动相对较弱,最大历史地震为1574年庆元5½级地震。

关于华南沿海地震带内各地震构造区的背景地震震级,华南沿海外带地震构造区定为5.5级,主要是由于该地震构造区内地震活动较强,一些5级左右的地震没有明显的构造标志。莺歌海地震构造区的背景地震震级定为5.5级,主要考虑到该区位于活动性较强的红河断裂带南端,且地震资料较少。其他地震构造区的背景地震震级均定为5.0级。

4 讨论

本次编制全国地震区划图,潜在震源区划分采用三级划分的思路,增加了地震构造区划分一个环节,笔者认为,划分地震构造区在地震区划中的作用主要表现在以下几个方面。

(1)控制地震统计区内不同地区之间背景地震活动强度和频度的差别。

(2)在研究程度较高的强震活动区,通过建立地震构造区内的发震构造模型,合理确定不同构造部位的发震能力(震级上限),增强潜在震源区划分的科学基础。

(3)在研究程度较低的中强地震活动区,通过综合判识地震构造区内的地震构造带,利用构造类比和历史地震活动性分析合理划分潜在震源区,并尽可能消除漏判。

(4)在资料缺乏的地区,通过合理确定地震构造区背景地震强度,来减小由于潜在震源区划分的不确定性可能带来的设防标准偏低。

对于潜在震源区三级划分,其中地震构造区划分是关键。在新的全国地震区划图编制过程中,在全国范围内共划分了72个地震构造区,大致以东经105°为界,东、西部各36个。根据区划图编制的需要,本次工作中地震构造区划分较为宏观,没能更细致地反映我国地震构造和地震活动在不同地区间的差异。在今后的工作中,尤其是重大工程地震安全性评价工作中,随着资料的积累和认识的深化,希望能使地震构造区划分的更加细致,进一步反映地震构造与地震活动在不同地区之间的差异性。

同时,受资料的限制,本次工作没有在朝鲜地震带、台湾东部地震带、台湾西部地震带、东海地震区和南海地震区内划分地震构造区,今后随着资料的积累,希望在这些地区也能进一步划分出地震构造区。

致谢:新版地震区划图潜在震源区划分工作得到了中国地震局震害防御司领导、区划图编委会和有关咨询专家的大力支持,他们为潜在震源区划分工作提出了诸多指导性意见和有益的建议。潜在震源区划分方案的形成得益于潜在震源区划分工作组所有成员的共同努力。笔者在此向他们表示衷心的感谢。

陈家庚,鄢家全,胥广银等,1999.论弱地震活动区评定最大潜在地震的原则和方法.中国地震,15(3):220―228.

高孟潭,2002.中国地震动参数区划图(GB 18306-2001)主要特色与地震区划新动向.见:中国地震局地球物理所等,新世纪地震工程与防震减灾.北京:地震出版社,173―178.

高孟潭,2003.新的中国地震区划图.地震学报,25(6):630―636.

高庭朝,2003.越南红河断裂带的深部结构、现今动力学与地震活动(英文).大地测量与地球动力学,23(1):93―102.

国家地震局,1996.中国地震烈度区划图(1990)概论.北京:地震出版社.

环文林,常向东,黄玮琼,1990.潜在震源区划分的构造成因法(华北地区).见:胡聿贤主编,地震危险性分析中的综合概率法.北京:地震出版社,9—41.

李传友,张良怀,1999.吉林松原地区1119年6¾级地震的发震构造条件.中国地震,15(3):237—246.

雷清清,廖旭,董晓燕等,2008.辽宁省主要活动断层与地震活动特征分析.震灾防御技术,3(2):111―125.

闵伟,焦德成,周本刚等,2013.伊兰-伊通依兰-伊通断裂全新世活动的新发现及其意义.地震地质,33(1):141—150.

潘华,高孟潭,李金臣,2009.新版美国地震区划图源及其参数模型的分析与评述.震灾防御技术,4(2):131—140.

张裕明,1992.在确定潜在震源区中地震和地质资料的应用.地震地质,14(3):275―278.

张裕明,周本刚,1994.当前潜在震源区研究的主要方向.中国地震,10(1):1―8.

张裕明,1999.地震构造区(弥散地震区)划分.见:胡聿贤主编,地震安全性评价技术教程.北京:地震出版社,109―120.

周本刚,2004.论发震构造特性在潜在震源区参数确定中的应用.地震地质,26(4):750—760.

周本刚,陈国星,高战武等,2013.新地震区划图潜在震源区划分的主要技术特色.震灾防御技术,8(2):113—124.

Cornell C.A.,1968.Engineering seismic risk analysis.Bulletin of the Seismological Society of America,58(5):1583—1606.

Mark D.Petersen,Arthur D.Frankel,Stephen C.Harmsen et al.,2008.Documentation for the 2008 Update of the United States National Seismic Hazard Maps.U.S.Geological Survery open-file report,2008-1128,http://www. usgs. gov.

The Principles and Techniques of Identifying Seismotectonic Province in New National Seismic Zoning Map of China——An Example of East China with Middle Seismic Activity

Gao Zhanwu, Chen Guoxing, Zhou Bengang, Zhou Qingand Lei Qingqing

1)China Earthquake Disaster Prevention Center, Beijng 100029, China 2)Institute of Geology, China Earthquake Administration, Beijing 100029, China 3)Earthquake Administration of Liaoning Province, Shenyang 110034, China

We have adopted the three-level delineationprinciple in identifying potential sources of earthquakes for updating the national seismic zoning map of China. First, we delineated seismotectonic provinces in seismic statistical zone for distinguishing different seismotectonics and seismic activity, and then, identified potential sources of earthquakes in seismotectonic province. The delineation of seismotectonic provinces is a critical technology in updating the national seismic zoning map of China. In this paper we summarize the definition, purpose, and delineationprinciples of the seismotectonic province, introduce the scheme of seismotectonic provinces in the East China, describe delineation scheme of seismotectonic province of the Northeast China seismic zone and the costal seismic belt in Southeast China.

New National Seismic Zoning Map of China; Seismotectonic province; The East China

国家科技支撑计划项目专题“中强地震区潜在震源识别及其震级上限判定技术(2006BAC13B0102)”和“特大地震震源模型参数研究(2012BAK15B0103)”资助

2013-08-27

高战武,男,生于1970年。博士,副研究员。2001年毕业于中国地震局地质研究所。主要从事地震地质和工程地震研究。E-mail: gzw@scis.ac.cn

2 中国地震局地球物理研究所,中国地震局地质研究所,中国地震局工程力学研究所等,2001. 中国地震动参数区划图编制报告.

3 中国地震灾害防御中心,中国地震局地质研究所,中国地震局地震预测研究所,中国地震局地壳应力研究所,四川省地震局,甘肃省地震局,陕西省地震局,辽宁省地震局,新疆维吾尔自治区地震局,2010. 中国及邻区地震区带和潜在震源区划分工作报告. 报告汇总由陈国星、周本刚、高战武、周庆完成.

4中国地震局地质研究所,2006.中俄原油管道漠河—大庆段工程场地地震安全性评价报告.

5 北京中震创业工程科技研究院,2009.吉林核电项目(松花湖下游)初步可行性研究阶段地震地质专题报告.

高战武,陈国星,周本刚,雷清清,2014.新地震区划图地震构造区划分的原则和方法——以中国东部中强地震活动区为例. 震灾防御技术,9(1):1—11.

——以盈江地区为例