资源、环境与区域规划

——《成都平原城市群发展规划》中的思考

阮 晨

(成都市规划设计研究院,四川成都610041)

1 区域规划的特点和作用

1.1 区域规划概述

区域本身作为一个不确定的概念在规划中的含义是广泛的。美国地理学家R·Hartshore提出“一个区域是一个具有具体位置的地区,在某种方式上与其它地区有差别,并限于这个差别所延伸的范围内”。英国地理学家R·Dickinson认为 “区域概念是用来研究各种现象(物质的、生物的和人文的)在代表特定地区结合成复合体的趋向。这些复合体有一个场所、一个核心和它们的边缘地区的、明确程度不同的变化趋势。[1]” 从上述对区域的定义来看,具有相对完整的空间属性、而又与其它地区存在不同的特征是区域概念的核心。因此区域规划的客体即是特定区域内的客观存在,包括物质环境、人和社会。

在社会、经济发展中,人口、资源、经济等要素在某一特定区域内的存在和流动成为该区域发展的动力。当社会、经济发展到一定水平时,这种存在和流动将遍布整个区域并影响区域内的发展。规划如果仅仅在要素高度集中的城市范围内讨论要素的配置,已经不能全面地适应区域发展的需求,在要素存在和流动的区域内实现要素的合理配置,是规划应当解决的问题。因此,区域规划的先驱Patrick Geddes指出:“在经济和社会的压力不断作用的条件下,城市规划势将把城市和乡村的规划都纳入进来,或者说成为城市地区的规划,即包括若干城镇和它们四周的影响范围。[2]”

1.2 区域规划的特点

从区域规划的性质和社会、经济发展对区域规划的需求两个方面分析,可以发现区域规划具有区域性、基础性、综合性等特点。

区域性:区域规划针对某一特定区域,应当反映该区域不同于其它区域的资源、环境特点和社会、经济发展水平,并以此为基础制定发展目标和途径。

基础性:区域规划应该是在对资源、环境、社会、经济等各方面情况进行认真调查研究之后制定的,它将成为该区域的资源、环境科学合理利用及社会、经济发展提供基础性指导。

综合性:区域发展涉及资源、环境、社会、经济等诸多要素,各要素对区域规划都具有重要影响,因此区域规划编制中必须综合考虑各要素的关系、协调要素间的矛盾。

1.3 区域规划的作用

城乡规划的本质是政府管理城乡发展的行政和法律手段。区域规划的目的在于通过区域空间资源的合理配置,从更高的层面、更宽的视野统筹考虑城乡区域的架构、生产力分配、要素的搭配,实现城乡经济布局一体化、经济发展一体化、社会发展一体化和生态环境保护的一体化,促进区域经济、社会、人口、资源、环境及城乡的统筹协调发展[3]。因此,区域规划的作用主要体现在四个方面:政府通过组织编制区域规划对该区域内可以利用的资源进行分析整合,在区域内对未来发展空间进行分析预测;通过批准的具有法律效力的(或成为政策参考的)区域规划把发展战略落实到空间布局上,行使对经济的引导和调控职能;通过政府管理调控资源利用,部署和安排区域内的保护与建设活动,使区域内社会、经济、人口、资源、环境协调发展,完成既定的区域发展目标;通过规划监督,规范区域内各种保护与建设活动,维护公共利益和其他主体的合法权益,达到区域内各主体间的利益平衡。

2 区域规划中的资源、环境要素

随着城市化进程的快速推进,城市化水平较高、经济联系紧密的地区将进入大都市带或都市圈发展阶段,建设都市区和发展城市群将成为我国推进城镇化的重要模式,这也是协调区际矛盾、统筹区域发展的必然要求[4]。John Friedmann和William Alonso提出把区域当作一个“经济景观”,区域规划主要关心“资源与经济发展问题”。从国内外的实践来看,区域是整合资源环境与社会经济规划的最佳空间层次,在区域规划中可以比较全面和科学地研究资源、环境的基础性作用。

以区域的视野来审视规划,其应当考虑的资源、环境要素包括:区域水资源、土地资源、矿产资源、旅游资源和人口资源、环境质量、环境目标、环境容量等。这些要素的共同特点是:区域发展的基础条件和基本限制,对资源、环境的保护和利用对规划产生空间上的诉求。

3 资源、环境对区域规划的影响

资源、环境作为区域规划的基础,其保护与利用的方式对区域规划中规划目标、规划方案、规划措施等都有直接影响。结合《成都平原城市群发展规划》就资源、环境对规模、空间布局、发展模式选择及次区域关系、城乡关系等几个方面的影响作简要分析。

成都平原城市群位于四川盆地西部,是四川省五大城市群之一,其规划范围包括:成都市、德阳市、绵阳市、眉山市、资阳市,以及雅安的市中区、名山县,乐山的市中区、峨眉山市和夹江县,面积约5.99×104km2,现状人口约3 055×104人。成都平原城市群经济发展迅速,经济总量占全川六成,位列中西部各城市群第二位,是我国中西部主要的经济增长极之一。

3.1 综合承载力与规模

综合承载力是指在某一时期某种状态条件下,某地区的资源、环境条件所能承受的人类活动的阈值。综合承载力是一个客观的量,是区域综合系统的客观属性。资源、环境综合承载力分析的重点是对开发强度及规模与环境承载力之间是否协调进行分析,对经济与环境是否协调发展作出判断。

根据地理单元的分隔,资源、环境在某一相对独立的地理单元内会形成封闭系统(该处所谓封闭系统指近似封闭系统,即与外界存在能量交换,但物质、信息交换相对较少),在这一区域内对资源、环境的保护和利用,这是在城市尺度的规划中难以解决的。

在《成都平原城市群发展规划》中,根据成都平原的资源、环境条件选择水资源、土地资源、水环境容量、大气环境容量等四类要素共7个指标进行分析和评价。

表1 成都平原城市群资源环境综合承载力评价

注:综合承载力在0.8~1.0范围内表示社会、经济发展与资源、环境支撑处于平衡状态。

① 注:按照预设的社会发展水平、经济发展方式以及生态环境环境目标作为情景模式基本条件,对区域发展进行情景模拟。

通过评价,得出了按照一定情景模式①下资源、环境各类要素的承载力和综合承载力,其中人口承载力约3 600×104人,经济发展承载力为年均增速8 %。按照资源环境综合承载力的评价方法,将资源、环境本底与建立在之上的社会、经济结构统筹起来,为科学合理地确定人口、经济规模提供了更为可靠的方法。

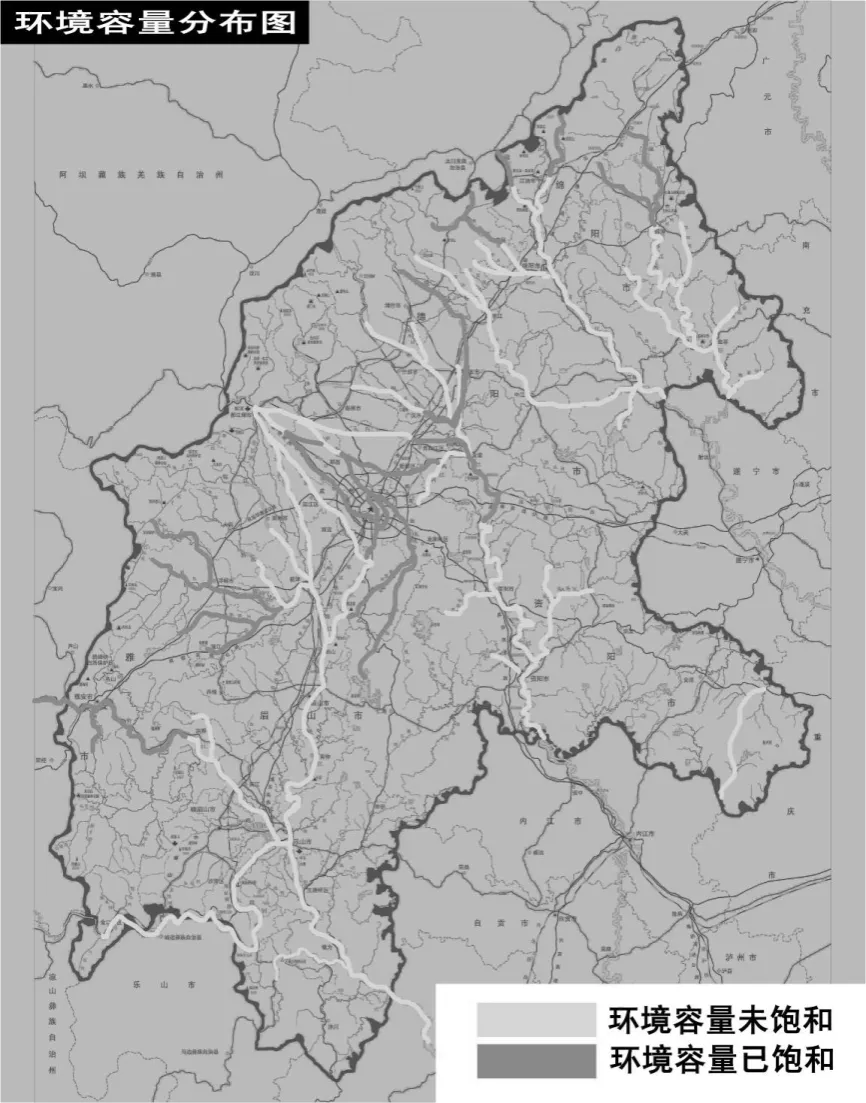

3.2 环境容量与空间布局

环境容量是指在保证人类正常生存和生态系统正常发展,以及环境质量目标前提下,环境系统所承纳污染物的最大允许量。环境容量是一个客观数量,它反映了某确定的环境系统对污染物的承纳能力。换言之,它反映了在既定环境目标下环境系统对人类经济生产和生活活动的限制条件。

传统的城市规划在空间布局时主要考虑发展的需求和技术经济的合理性,缺乏生态环境系统的整体保护与合理利用。区域规划具有的特点为从更广域的视角、更全面的要素角度研究城市群组空间组合提供了新的思路。

在《成都平原城市群发展规划》中,通过水环境容量的研究(图1),提出了基于最佳水环境容量利用的“西控、中优、东进”的城镇空间布局策略。同时,根据大气环境容量进行了计算,拟合城市在主导风向上的最大控制长度,为控制城市连绵度提供了依据(图2)。

3.3 资源、环境保护与发展模式

图1 成都平原城市群水环境容量分布

图2 成都平原城市群空间结构规划

在传统城市规划中,对于城市发展模式没有更多地涉及,一般情况下仅给出了社会、经济、环境的发展的目标,但是在规划中缺乏目标的实现途径。这就使传统城市规划中的发展目标流于空洞的表述而缺乏具体的支撑。在科学发展观指导下的区域规划可以从区域整体层面出发,根据资源、环境条件对区域未来协调发展的途径展开讨论,进行情景模拟,最终对发展模式作出选择,从而具体指导区域的可持续发展。

在《成都平原城市群发展规划》中,根据实际情况,选择了水资源、土地资源、大气及水环境容量等要素,以延续发展模式(以经济发展目标为主,保证基本的生态环境质量不再继续恶化)和协调发展模式(以生态环境保护目标为主,保证在生态环境较为迅速改善的前提下社会经济持续发展)为情景对比,从经济增长速度、人口增长速度、城镇布局、产业门类选择及布局、资源保护与利用政策、生态环境保护政策等方面开展多因素模拟比较。通过比较分析,成都平原城市群的资源、环境条件对于上述发展需求的支撑作用得到了量化,协调发展模式的优势从比较数据中得到了体现。同时,通过比较情景模拟的条件设置也将两种发展模式在各方面可采用的具体方式方法予以明确,在规划的政策建议篇章中可以依据这些条件提出有针对性、具体可行的规划政策建议,为区域的科学发展提供了规划支持。

3.4 资源、环境与次区域关系及城乡关系

在传统城市规划的思路中,在考虑次区域(区域内按照某种标准划分的次一级区域)关系、城乡关系时大多从等级结构、功能结构、经济联系、交通及公共服务联系等方面出发,对次区域及城乡之间在资源、环境保护与合理利用的考虑比较欠缺。区域规划作为协调区域发展的指导性规划,在次区域及城乡关系的思量中应该根据资源、环境条件对区域内的资源合理配置及生态环境整体保护等方面作出安排。

成都平原城市群区域各类资源较丰富,但是普遍分布不均匀,因此在《成都平原城市群发展规划》中,选择了对区域发展有重大影响的水资源在次区域层面进行统筹配置,通过对次区域发展的分析,在针对需求、兼顾公平的原则下对区域内水资源进行统一调配,保证了各次区域社会、经济发展和人民生活的需要,消除了次区域之间发展不平衡的基础性障碍。

生态环境保护是可持续发展的重要内容之一,在《成都平原城市群发展规划》中,从生态环境整体保护的基点出发来考虑城乡关系:在分析城市和乡村不同生态环境特点及保护要求的基础上,从生态环境保护的角度提出统筹城乡发展的政策建议。

4 结束语

区域规划在区域发展中起到协调区域、统筹城乡、合理配置资源的基础性作用,在区域规中从资源、环境保护与合理利用出发考量区域发展的需求与供给,将从一个不同于传统的城市规划的视角展示出区域协调可持续发展的规划影像,也为区域规划制定合理的规划政策提供了保障。

[1] 赵景海. 浅议城市规划的区域观[C]//2002年黑龙江省规划学会年会论文集.2002

[2] P·hall.城市与区域规划[M].邹德慈,金经元,译. 中国建筑工业出版社,1985

[3] 李友生.区域规划在城乡统筹协调发展中的地位与作用[J].中国建设信息, 2006,(1)

[4] 刘传明. 新一轮区域规划若干问题探讨[J].地理与地理信息科学, 2006,(4)

[5] 成都市规划设计研究院.成都平原城市群发展规划 [R]