对大尺度滨江城市空间的设计方法探索

——以上虞市曹娥江一江两岸地区城市设计为例

上虞市地处浙东,推行工业强市多年,经济成就显著,位列全国经济十强县级市之一。源于工产业项目分布和对外交通系统的引导,城市建设方面呈现出典型的老城和新城分区发展的格局。老城围绕龙山和曹娥江,形成肌理紧凑、街巷致密、绿意盎然的江南小镇格局;新城腹地广阔,空间资源利用呈现大地块、大马路、大设施的建设局面,建设品质尚可,但与曹娥江、龙山等传统自然资源的生活距离逐渐疏远,城市个性日渐模糊。

《上虞市一江两岸城市设计》项目,和诸多道路沿线城市设计一样,属于城市的片段性空间设计,其规划初衷源于地方政府对某一亟待开发新区的形象塑造需求。不同于整体性城市设计,这类城市设计因其截取片段的不确定性,其规划范围和面积呈现出线性、无明显发展分界、可规划空间腹地狭窄的局面,比较难于从城市宏观整体层面给予发展动力的有效分析和判断支撑。因此,此类规划更加注重对实效问题的选择性剖析和针对性动作解答。

1、思考范围突破,从全局视角给予片段空间城市系统以有效性保障

从城市相关上位规划的解读入手,沿曹娥江两岸地区,其功能定位相对清晰,将作为城市的商务办公集群和公共文化设施建设空间,兼顾一定的居住配套功能,功能比例关系也相对明朗。但是,既有相关规划的布局,基本上呈现出对曹娥江的一种背离态度。关系到城市人居环境品质的主要的公共空间和公共设施均设置在背江腹地,强调的是与外围新区主要交通性干道、政府职能部门的对接,且布局方式上过于集中。

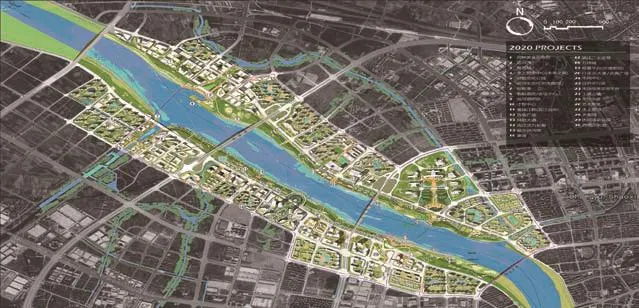

>>规划方案图

可以看出,上虞市的城市规划格局,从某种意义上是模仿了国内一线大城市的布局结构,过于强调功能集中的商业中心,大尺度、相对封闭的居住社区,注重主次干道宽度而忽略了支路系统密度等,但是人口基数上的巨大差异(上虞人口仅70万),使得目前的布局结构未必能够适应小城市的发展建设及市民生活需求,反映在诸如交通路径上的联系路径缺乏、公共设施集中导致的服务与辐射范围不够,对于空白起步的新区带动不足等等。因此,本次规划首要关注的是突破既有设计范围,从城市整体层面,寻找结构上可以更加有效促进沿江地区和城市互动的途径,强调城市系统性要素的合理支持和有效运作,为此,规划提出核心策略之一:“优化城市发展框架,让城市生活走向滨水”,主要的落实动作,包括功能布局的优化和交通系统的改善。

功能布局优化——业态的复合、配套的完善补充、公共设施的化整为零

过多单一城市功能的集聚,必然影响城市区域经济活力的持续性。规划从案例对比入手,说服项目组织方逐渐认同并接受对沿江地区城市功能的复合调整,尤其是增加城市公共配套。同时,围绕几大主要功能板块,从市场经营规律入手,植入规模和捆绑开发的概念,对沿江区域的功能形成主题板块和单元开发的结构,保障了沿江地区吸引力增加的前提。

打破既往规划对公共设施的集中式布局,按照公共设施的层级和门类进行分散化处理,强调了“珠链式”的公共设施结构,既让覆盖服务范围更加科学合理,同时,公共设施的沿江分散布局,也间接为景观的串接,以及新开发地区的价值保障提供了基础。

交通系统改善——通水路径的开辟和引导、滨江地块的密度尺度控制

城市交通强调“通和达”,临江地区同样关注这一基本目标,对规划区周边的交通系统优化,主要尝试增加和环境改善以增强吸引两方面的手段。在现有道路系统结构上增加主次干道不易,规划因此将重心主要集中在对沿江未开发土地的密度控制上寻找机会,以增加毛细血管的方式探索到达滨江地区的可能。而对于连接城市内陆中心区的主次干道系统,则有选择地提出道路断面环境改造方案,强调景观优化处理,将一般性城市干道转变为景观性生活干道,为市民到达滨江地区提供标识和吸引物。

2、因果关系强化,从多层面给予设计方案以科学的论证支持

项目组考察了上虞市现状城市建筑组群布局和设计特点,在新区规划的时候,纳入了对城市环境风向和改善城市微环境气候的考虑,通过专业的风环境软件对设计方案进行数据模型模拟,对区域空间的建筑组群排布和层次性优化提供支持,在满足传统见山通水的景观视觉要求的同时,更强调了城市空间环境品质的合理性保障。

在滨水滩涂区域,行洪安全需求是红线,通过研究水位的变化规律,提出划区域管理层次,对可资利用的区域,着重考虑在尺度上进行压缩和拉近使用距离。在此方面,方案主要通过地形的适当改造以增加高差层次,从而塑造出满足不同视觉变化和行为使用方式的小空间,步移景异,让原本宽泛单调的滨江滩涂区域变成安全、充满乐趣的城市公共空间。

3、生活场景精细化,将城市文化、功能人群和环境进行匹配性故事引导

项目组考察上虞的城市历史发现,曹娥江不仅仅是上虞的重要自然资源之一,同时也是凝聚众多地方典故和传统文化的代表性符号,耳熟能详的孝女文化、虞舜文化、青瓷文化等,无不同曹娥江有着紧密的渊源。另外,沿曹娥江两岸,现代因分洪治理而形成的宽度逾百米的滩涂绿化带,也是城市不可或缺、可资开发利用的重要景观资源。另一方面,规划区内外包括商务人群、居住人群、服务从业人群,不同人群对于社会生活活动也有着不一样的使用需求。

有了环境可达和吸引人群的功能基础,规划认为滨江地区的另一重要使命是在于能够丰富活动层次,不断积聚人气和增进城市空间活力,变过去的消极空间为积极空间,让价值更加贴近群众生活。因此,对于微观层面的城市生活场景塑造,设计并没有太多强调主观性的策划组织,而是从环境特点出发,结合周边的公共设施和功能,兼顾人群的行为习惯,有侧重的定义空间主题特色,辅以相应的小型场所设计,规划在此更多强调活动空间的密度,人性尺度,而非宏伟磅礴气势。并在此基础上,选择有所对应的空间设计要素,强调场景的差异性和管控要素的层次错落,为管理实施创造依据性条件。

4、小结

本次规划摒弃了以往城市设计面面俱到的叙事习惯方式,侧重定向爆破式的设计手段应对,并引导项目组织方对于本项目的看点与重点逐渐清晰,从简单的比形态,变成注重因果关系和实操性的逻辑框架梳理,同时,设计中始终贯彻了以人本尺度和人性使用为核心的观点态度,这也成为本项目在国际竞赛中得以高分中标的重要理由。