江西北部2次大暴雨过程对比分析

阙志萍,吴 凡,马中元

(1.江西省气象服务中心,330046,南昌;2.江西省气象科学研究所,330046,南昌)

江西北部2次大暴雨过程对比分析

阙志萍1,吴 凡1,马中元2

(1.江西省气象服务中心,330046,南昌;2.江西省气象科学研究所,330046,南昌)

利用Micaps常规资料和fnl资料,对2013年5月江西北部2次大暴雨天气过程(“5.07”和“5.14”)的大尺度环流形势、低空急流、水汽输送、垂直运动和中尺度系统,以及多普勒天气雷达拼图回波特征等要素,采用对比方法进行分析,结果表明:1)2次大暴雨过程欧亚中高纬环流形势均为两脊一槽型,但降水性质、环境条件和中尺度特征有所差异;2)“5.07”大暴雨低空急流具有脉动性,而“5.14”大暴雨中低空急流一直维持;3)“5.14”大暴雨过程的水汽和动力条件都比“5.07”大暴雨过程强;4)“5.07”大暴雨过程以带状回波为主,范围狭长局地性较强;“5.14”大暴雨过程以絮状回波为主,范围宽广持续时间长较为均匀。

暴雨过程;物理量;带状回波;絮状回波;对比分析

0 引言

暴雨作为一种主要的气象灾害,由其引发的泥石流、洪涝等自然灾害每年都有发生,给人民的生命财产安全构成很大威胁,因此暴雨的预报与研究受到当地政府部门的高度重视。陶诗言[1]对我国暴雨的分布特征进行了详细研究,并提出了暴雨的落区预报方法。丁一汇[2]对暴雨的中尺度气象学问题进行了系统的总结,指出暴雨的研究和预报由经验定性向客观定量的转变。王健捷和李泽春[3]对引发大暴雨的中尺度对流系统进行了数值模拟研究。杨帅[4]等对高低空急流与西南涡对暴雨的作用进行了探讨。江西地处长江中下游,汛期暴雨多发,是夏季主要的气象灾害之一。金米娜[5]对江西暴雨预报方法进行了研究,指出应该将暴雨的天气尺度和中尺度特征与地形特征相结合,开发暴雨预报方法并尽力暴雨预报模式。郭达锋[6]等对江西2002年6月底的一次连续暴雨过程进行了诊断分析,指出江西的强降水落区与低层切变、低空急流的位置之间有良好的对应关系。尹洁[7]等通过对2013年6月江西一次持续性暴雨过程进行天气动力学诊断分析和中尺度分析,指出中尺度强雨团有向地面辐合线区域和对流性不稳定大值区移动发展的趋向。由于暴雨的持续时间、降水强度和空间分布存在着很大差异,其诱发因子又包括很多客观气象条件的影响,所以对暴雨过程进行对比分析,对暴雨预报准确率的提高是有必要的。徐景芳[8]等分析了2007年3次梅雨锋暴雨过程,对其东西向静止锋动力学和热力学结构特征进行了总结。周明飞[9]等对贵州初夏2次暖区暴雨过程进行了对比分析,探讨了2次暴雨发生发展的天气学差异。陈红专[10]等对湖南2011年6月2次暴雨过程的中尺度特征进行了对比分析,结果表明,2次暴雨过程都属于湖南低涡冷槽型暴雨过程,但中尺度特征、降水性质和环境条件都有差异。

2013年5月上旬末至中旬,江西北部出现了2次区域性的大暴雨到特大暴雨过程,这2次暴雨过程虽然同属江西汛期典型的两脊一槽型暴雨过程,气候背景也类似,但其降水性质、暴雨强度有所不同。丁君[11]等对这2次暴雨过程给九江地区带来的强降水进行了综合分析,但主要从造成强降水的基本条件、天气系统的不同做出了对比分析,对于物理量的对比分析并没有很深入。

本文利用Micaps资料和NCEP/NCAR全球资料同化系统再分析资料(1°×1°fnl资料),对2013年5月7-9日(简称“5.07”)和5月14-15日(简称“5.14”)江西北部2次大暴雨天气过程的形势背景、低空急流、水汽输送和垂直运动进行深入分析,以便认识这类暴雨过程中系统的演变和环境条件的差异,为暴雨的精细化预报提供一些参考。

1 降水实况及环流演变特征

2013年5月7日晚至9日,江西北部出现了一次暴雨到大暴雨过程,九江庐山区海会镇和湖口县张家嘴分别出现434 mm和293 mm的特大暴雨,有96个测站出现大暴雨, 380个测站出现暴雨。最大雨强为86.1 mm/h,24 h最大雨量为396.2 mm(图略)。5月14日至15日,江西北部再次出现大范围暴雨到大暴雨天气,九江市永修县吴城镇出现256.4 mm的特大暴雨,共有161个测站出现大暴雨,544个测站出现暴雨,最大雨强为74.3 mm/h(图略)。这2次暴雨过程强雨带主要位于赣北,南昌和宜春两市南部并没有出现明显强降水,因而雨带具有明显的不均匀性特点。

大暴雨的形成与行星尺度的环流背景密切相关。通过对2次过程环流场分析发现(图略),2次大暴雨过程中欧亚中高纬都为两脊一槽,乌拉尔山附近及亚洲东部各为一高压脊,两脊之间的巴尔喀什湖到贝加尔湖地区为一低槽区,“5.07”低槽比“5.14”更深、更明显。副热带高压位置偏南,588线位于华南沿海,其中“5.14”588脊线较“5.07”明显偏西。

2 低空急流与水汽的水平输送

2.1不稳定能量

通过分析2次暴雨过程发生前南昌站的探空图可以发现,2次过程发生前都是湿层比较深厚。7日20:00时,南昌K指数为34 ℃,SI指数为0.91 ℃,Cape值为1 177.7 J/kg;14日20:00时,K指数达41 ℃,SI指数也达-3.78 ℃,Cape值高达2 036.8J/kg,较7日20时明显强。

2.2低空急流分析

低空急流是暴雨发生的重要机制,它不仅可以为暴雨提供大量的水汽输送,对不稳定能量的积累和对流的发展也起着加强作用。从NCEP/NCAR全球资料同化系统再分析资料(1°×1°)的6 h一次的急流分析和500 hPa、700 hPa、850 hPa风场可见:“5.07”中(7日20:00时至9日20:00时),500 hPa高空槽前西南风急流从广西伸向江西,随着高空槽的东移靠近江西省,西南急流逐渐加强;700 hPa和850 hPa急流轴与500 hPa急流轴相交于赣北,强度和位置经历了加强、减弱东移、再加强、再减弱东移的过程(如图1a)所示)。西南风急流的第一增强阶段是出现在7日20:00时至8日08:00时,低空急流从西南伸至赣北,与从东面海上过来的东南急流在赣北辐合,九江东部出现暴雨。8日08:00-20:00时,低空急流东移南压,强雨带位于抚州北部和鹰潭。8日20:00时开始,低空急流再次加强,并迅速东移南压减弱,九江西部降水显著增强,普降大到暴雨。“5.14”中500 hPa西南风急流并不明显,偏西分量较大,这与500 hPa中纬度低槽不深厚相呼应,但700 hPa和850 hPa急流较强,15日08:00时西南风最大风速达22 m/s,急流位置偏南,暴雨带位于低空急流左侧。15日20:00时后低空急流迅速南压,雨带也随着南移。

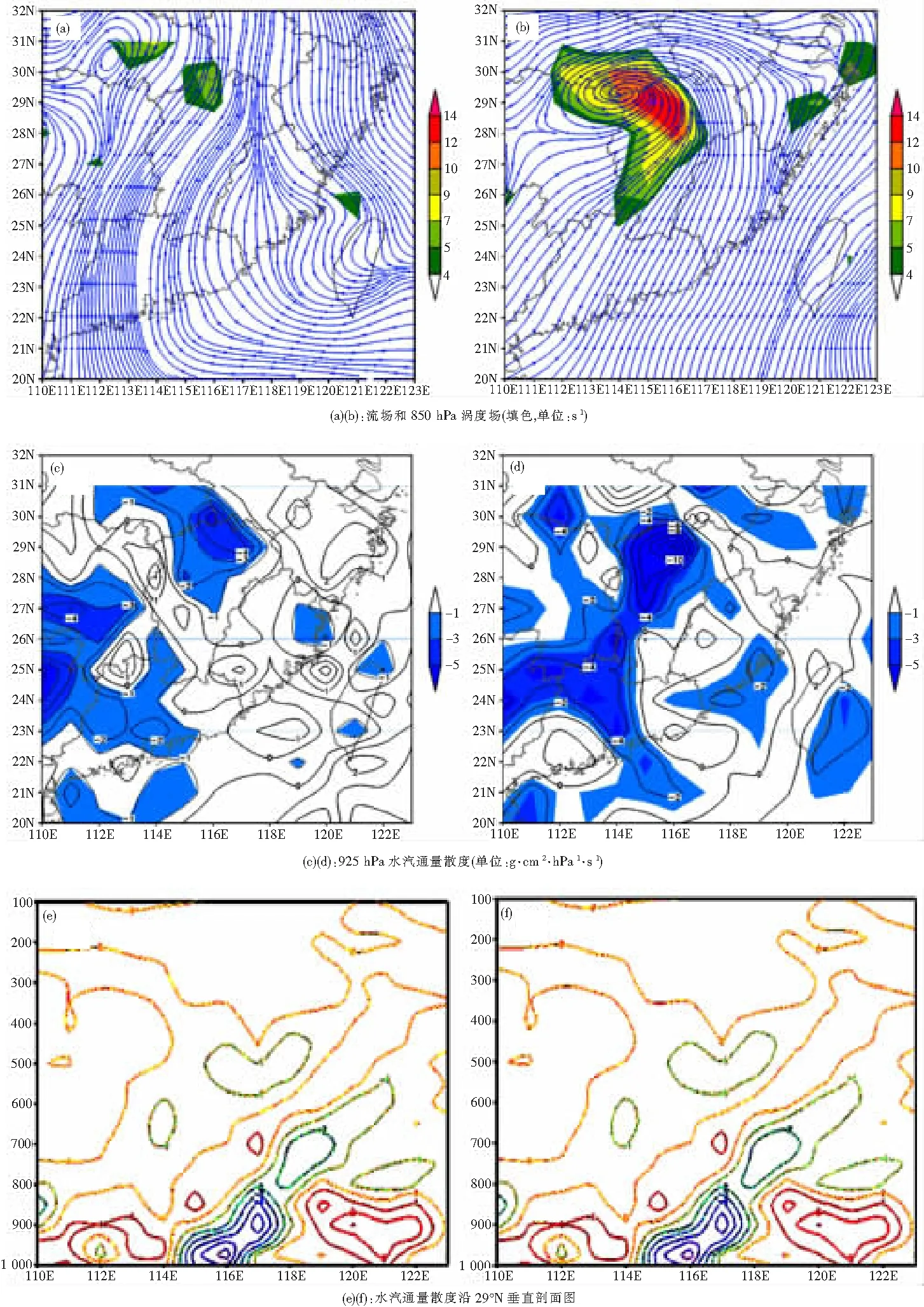

图1 8日02:00时(左)和15日08:00时(右)850 hPa急流(a)和(b);水汽通量(单位:g·cm-1·hPa-1·s-1)(c)和(d):850 hPa;(e)和(f):沿29°N垂直剖面图

2.3水汽的水平输送

2次大暴雨过程中,500 hPa以下低空西南急流将印度洋和南海的水汽向长江中下游输送,其中“5.07”中850 hPa输送通道中心值≥16 g·cm-1·hPa-1·s-1,而“5.14”中心值≥24 g·cm-1·hPa-1·s-1,水汽输送明显较“5.07”更强(如图1所示)。从沿29°N水汽通量的垂直剖面图可见,两次暴雨过程中水汽输送最大值位于700~925 hPa,低层输送中心位于在116°E附近。

2.4风场切变与低层水汽辐合

从“5.07”的低层风场可见(图2a):在暴雨发前,赣北由西南气流和中低空切变北侧的偏东气流形成较强水平风场暖式切变,并与从北方扩散南下的偏北风在两湖交界处构成一个低涡,赣北处在低涡前端,到了8日20:00时,风场转为偏北风与西南气流构成的冷式切变。“5.14”中(图2b),暴雨发生前,赣北处在西南气流与东南气流的切变中,湖南西部有低涡存在,15日08:00时,低涡已移至赣西北,20:00时低涡在赣北消失,但整个暴雨过程中切变一直维持并且加强。由此可见,2次暴雨过程中,江西处在较强的西南气流中,使低空急流输送过来的大量水汽在暴雨区内辐合,为暴雨的产生和维持提供水汽来源。

图2 8日02:00时(左)和15日08:00时(右)流场和850 hPa涡度场水汽通量散度图

另外,从2次过程的涡度场分析发现,“5.07”中,赣北都处在较弱的涡度场中,最强仅为7×10-5s-1。而“5.14”中,赣北大部分地区都处在强涡度场中,涡度中心值最高达12×10-5s-1。

水汽通量散度是反映一个地区水汽的集中程度,从图2中水汽通量散度图上可见,在暴雨过程发生前和强降水发生时,赣北有明显的水汽辐合中心,但“5.14”中辐合中心明显要比“5.07”强,水汽辐合范围也更大。从沿29°N水汽通量散度的垂直剖面图来看,暴雨发生前,在赣北上游就有弱的水汽辐合向东移动,并在东移过程中逐渐加强,到了暴雨发生最强时段,强水汽辐合区主要位于500 hPa以下,水汽通量散度最大中心位于925 hPa、116°E附近,分别为-5 g·cm-2·hPa-1·s-1和-12 g·cm-2·hPa-1·s-1。

3 散度与上升运动

3.1低层辐合高层辐散有利于对流发展

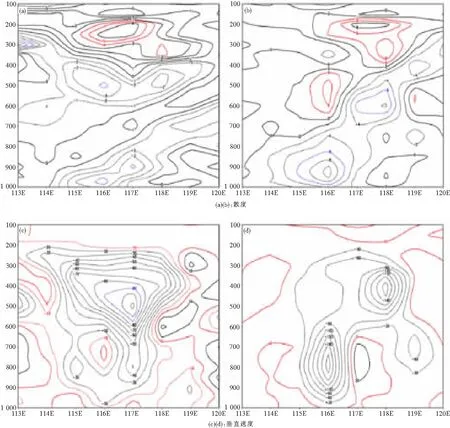

从沿29°N散度的垂直剖面图可见(图3a、b),“5.07”中,在强降水发生前,800 hPa以下为辐合区,到了8日02:00时,赣北上空出现2个辐合区,分别出现在800~100 hPa和400~700 hPa,而700~800 hPa之间出现了弱的辐散区,辐合中心最大值为-3×10-5s-1。过称2中,暴雨发生前,湖南北部有较强的辐合中心东移,15日02:00时,辐合中心移至赣北上空,115°E~116°E之间500 hPa以下为辐合区,500 hPa以上为一致的辐散区,15日08:00时,700 hPa以下辐合区仍维持在116°E附近,强度加强至-8×10-5s-1,700~500 hPa之间辐合区东移加强,116°E附近700 hPa以上为一致的辐散区,辐散中心强度也加强。

图3 5月8日02:00时(左)和15日08:00时(右)散度和垂直速度沿沿29°N垂直剖面图

3.2垂直速度

垂直运动使大气中的能量转换得以实现,降水过程中所需的水汽凝结也与上升运动密切相联。垂直运动造成水汽、热量、动量、涡度等的垂直输送,对天气系统的发生发展有很大的影响。对2次过程的垂直速度场沿29°N剖面图分析发现(如图3c、d),“5.07”中,7日20:00时开始在江西西北部就出现了一个窄而深厚的垂直运动中心,中心值高达90×10-2Pa/s,随后强上升运动中心东移,8日08:00时上升中心移至赣东北,并且减弱至60×10-2Pa/s,但到了14:00时,上升运动再次发展加强,区域扩大,赣北大部分区域都处在上升区中,中心值加强至120×10-2Pa/s,随后又开始减弱,中心开始分裂减弱。“5.14”中,14日20:00时强上升区还在湖南东部,随着强上升运动中心东移,赣北降水加强。一直到15日08:00时,赣北大部分地区都处在强上升区中,中心值高达180×10-2Pa/s,14:00时开始上升运动减弱,但赣北大部分地区仍处在上升区中,直至20:00时开始陆续转为下沉运动。

4 多普勒雷达回波特征分析

从以上分析可以得出,2次过程中的大尺度环流形势都为暴雨的发生提供了有利的天气背景,但造成局地大暴雨的主要是中尺度系统。从2次过程的雷达回波演变图来看(图略),“5.07”中第一阶段降水结束后,从8日12:00时开始在九江西部又有分散的对流单体生成,随着对流发展加强,到了22:00时,已经发展成狭长的带状回波,雨带也成带状,较为狭窄,而“5.14”中是以成片的絮状回波为主,范围较广,因而雨带也较宽广。

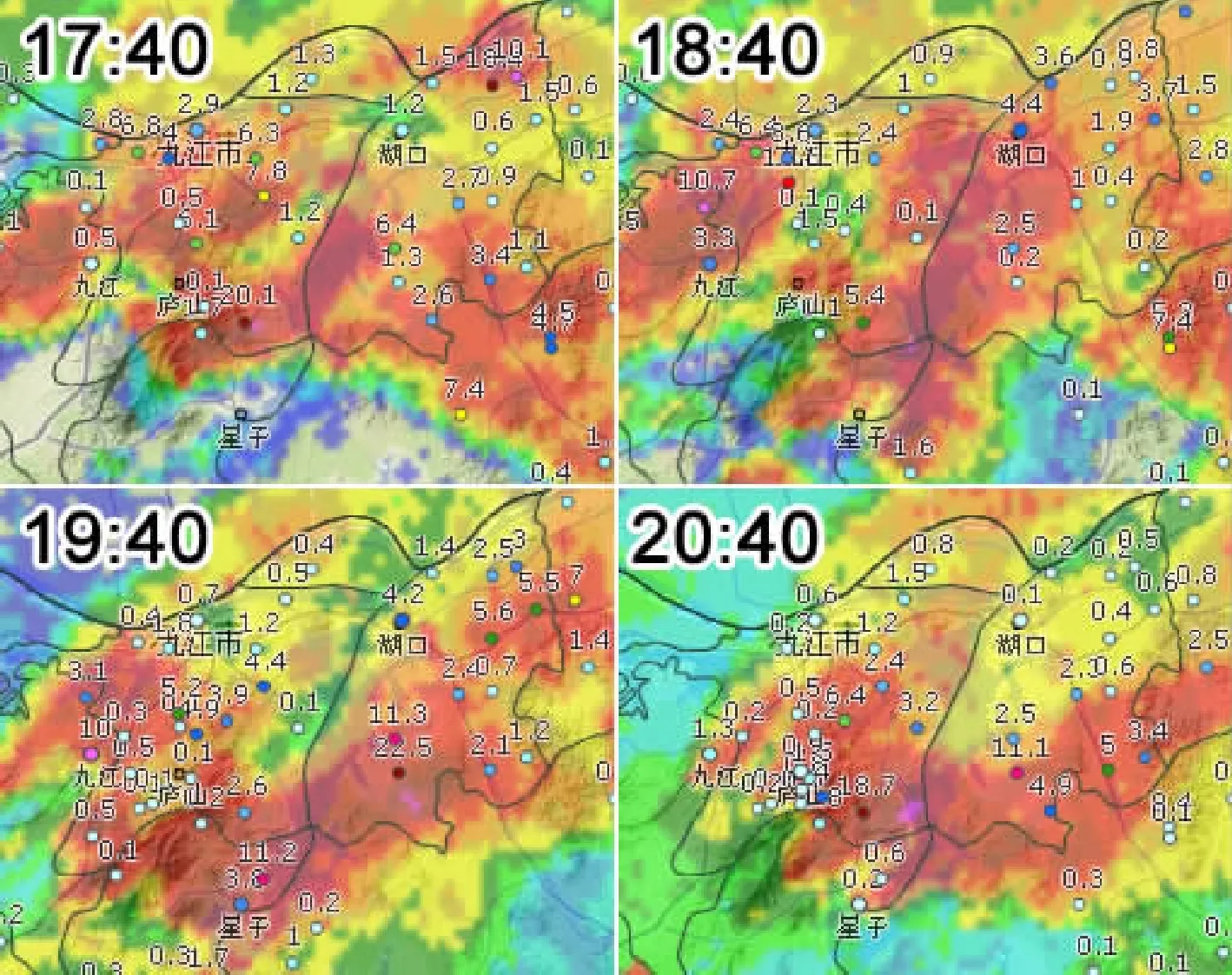

从5月8日的短时强降水回波特征图中(图4)可以看出,在狭长的带状回波中,有很强的对流单体存在,17:40时庐山区海会镇出现了10 min 20.1 mm的超短时强降水,到了18:40时,在九江东部形成了一条南北向的短带强回波,回波强度达65 dbz,受庐山附近地形影响,强回波南段维持在庐山地区,北段继续发展东移,到了20:40时短带回波已经转为东西向。可以看出,强回波在庐山区维持时间长达几小时,导致海会镇出现了特大暴雨。

图4 5月8日10 min短时强降水与雷达回波叠加图

从图5可以看到,“5.14”中回波分布较为均匀,虽然在带絮状回波中也有较强的对流单体存在,但是强度明显比“5.07”中弱,并且可以看到,从15日03:00时开始,在九江永修附近有成片的较强对流单体出现,但其中有分散的小强核,回波强度达60 dbz,这是造成湖口地区1 h降水达74.3 mm的主要原因。但是从图中可看到,到了04:00时,这种强对流单体逐渐减弱消失,转为均匀的片絮状回波,降水也较为均匀。

5 小结

这2次过程都属于明显的区域性暴雨过程,都是在高空低槽、中低层切变和西南风急流共同作用下产生的,但降水特征有明显的差异,“5.07”降水分布不均匀,局地性较强,范围较窄,而“5.14”降水较为均匀,范围也更广。通过对比分析最后总结如下。

图5 5月15日强降水雷达回波特征图

1)2次暴雨过程欧亚中高纬环流形势均为两脊一槽型,中纬度有低槽东移,但“5.07”中低槽较“5.14”更深厚更明显。

2)2次过程中都受到低空西南急流作用,但“5.07”中低空急流经历了一个加强、减弱、东移;再加强、再减弱、再东移的过程,具有脉动性,由于低空急流的强度和位置变化导致降水分布不均;而“5.14”在整个降水过程中,西南急流一直维持,直至降水结束,这是降水较强范围更广的原因之一。

3)从大气的不稳定层结来看,降水发生前“5.14”的各项不稳定指数都要比“5.07”更强。

4)2次过程中都有丰富的水汽条件,但“5.14”水汽通量较“5.07”明显更强,“5.14”中水汽辐合范围较“5.07”更广,暴雨区产生的水汽辐合也更强,降水最强时段暴雨区水汽通量散度达-12 g·cm-2·hPa-1·s-1,而“5.07”仅为-5 g·cm-2·hPa-1·s-1。

5)动力条件上,2次过程中都有明显的低层辐合高层辐散,有利于对流的发展,但“5.14”中低层辐合强度为“5.07”的2倍多。垂直运动上,“5.14”自降水开始,赣北大部分地区都维持深厚的上升运动,中心值高达180×10-2Pa/s,而“5.07”中上升运动区的位置和强度都有变化,且最强时段中心值仅为120×10-2Pa/s,较“5.14”更弱。

6)“5.07”中以窄带降水回波为主,范围狭长局地性较强;而“5.14”以絮状混合降水回波为主,范围宽广,较为均匀。

[1] 陶诗言.中国之暴雨[M].北京:气象出版社,1980.

[2]丁一汇.暴雨和中尺度气象问题[J].气象学报,1994,52(3):274-284.

[3]王健捷,李泽春.1998年一次梅雨锋暴雨中尺度对流系统的模拟和诊断分析[J].气象学报,2002(60):146-155.

[4]杨帅,丁治英,徐海明.梅雨暴雨中高低空急流与西南涡活动[J].南京气象学院学报,2006, 29(1):122-128.

[5]金米娜.江西省汛期暴雨气候特点及预报方法综合分析[J].气象与减灾研究,2009,3(1):69-72.

[6]郭达锋,毛连海,朱星球.江西2002年6月底连续暴雨过程分析[J].江西气象科技,2003,26(2):18-20.

[7]尹洁,何拥凤,陈云辉等.2013年6月江西一次持续性暴雨过程分析[J].暴雨灾害,2013,32(4):314-323.

[8]徐景芳,吕君宁.长江中下游梅雨气候区水汽来源及输送[J].1991,14(2):211-218.

[9]周明飞,杜小玲,熊伟.贵州初夏两次暖区暴雨过程的对比分析[J].气象,2014,40(2):186-195.

[10]陈红专,叶成志,唐明辉.2011年6月湖南两次暴雨过程的中尺度特征对比分析[J].气象,2013,39(12):1580-1590.

[11]丁君,李娇.2013年5月8日、15日九江地区两次强降水过程诊断分析[J].科技创新导报,2013,132:247-248.

ComparativeAnalysisofTwoRainstormProcessesintheNorthofJiangxi

QUE Zhiping1,WU Fan1,MA Zhongyuan2

(1.Meteorological Service Center of Jiangxi,330046,Nanchang,PRC;2.Jiangxi Provincial Meteorological Research Institute,330046,Nanchang,PRC)

Based on the routine observational data of Micaps and NECP reanalysis data,a comparative analysis on large-scale circulation,low-level jet (LLJ),transportation of water vapor,vertical motion,mesoscale systems and radar echoes of two torrential rain processes in north of Jiangxi province in May 2013(“5.07”and“5.14”) was analyzed.The results showed that:1)The two processes both belong to the type of “two ridges and one trough” of the circulation in Eurasian high latitudes,but their precipitation nature,environmental conditions and mesoscale characteristics are different.2)The LLJ in the “5.07” heavy rain process experienced a process of strengthening,weakening with moving eastward,reinforcing again and then weakening with moving eastward a second time,but the LLJ in the “5.14” heavy rain process has been maintained strongly.3)The “5.14” heavy rain process was stronger than the “5.07 “heavy rain process whether in water vapor or dynamic conditions.4)The radar echoes in the “5.07” heavy rain process were convective precipitation echoes with narrow range and strongly located;while in the “5.14” heavy rain process the radar echoes were widely convective-stratiform mixed echoes.

rainstorm process;physical quantities;banded echoes;convective-stratiform mixed echoes;comparative analysis

2014-10-09;

2014-11-14

阙志萍(1987-),女,硕士,主要从事专业气象预报工作。

中国气象科学研究院灾害天气国家重点实验室2012年开放课题“南方短时强降水中β尺度结构与形成机理研究”(2012LASW-B01)。

10.13990/j.issn1001-3679.2014.06.013

P458.121.1

A

1001-3679(2014)06-0798-08