饲用小黑麦适宜刈割时期及刈割次数研究

谢 楠,李 源,赵海明,游永亮,吕德智,刘贵波

(河北省农林科学院 旱作农业研究所,河北 衡水 053000)

一年或越年生小黑麦(×TriticosecaleWittmack)是小麦(Triticum)和黑麦(Se-cale)属间远缘杂交,并通过染色体加倍人工合成的新物种。我国小黑麦研究始于20世纪50年代,1976年育成品种并推广,先后在西南、西北作为粮食种植[1]。随着我国农业结构的调整和生态建设的需要,小黑麦的优良特性突显,以抗逆性强、适应性广、生物产量高、营养品质好[2,3],主要作为饲草应用于畜牧业,种植面积和适种区域也在不断扩大。

畜牧业在河北省占据重要地位[4],但制约畜牧业乃至奶业健康快速发展的瓶颈问题是优质饲草的短缺,推广种植饲用小黑麦能够缓解这一问题,还能有效利用干旱瘠薄地、闲散废弃地、冬闲棉田,且不与粮棉争地,因此,发展饲用小黑麦对该区畜牧业的发展具有重要的意义。

饲用小黑麦根据饲喂对象不同可采用多次刈割的形式,有关饲用小黑麦刈割时期和刈割次数的研究,不同地方的学者已有过研究报道,李诚等[5]在新疆对4个饲草型小黑麦品种(系)的研究表明,不同品种的最佳刈割期分别在扬花7 d及扬花7~15 d;李晶等[6]在黑龙江省对小黑麦的再生适宜刈割期和播种密度研究得出,600万株/hm2、分蘖盛期刈割表现最佳。何峰等[7]在四川洪雅的研究表明,小黑麦增加刈割次数造成生长速率下降,产量降低;李焰焰等[8,9]在皖北地区的研究得出,小黑麦中饲237和中新830在该区适应性好,能够刈割1~2次;王增远等[10]、宋慧欣等[11]分别报道了青贮和干草的收割期;董卫民等[12]报道小黑麦可多次刈割。研究多居于当地,且研究结果存在一定差异。试验通过对不同刈割次数的比较及采用回归分析饲用小黑麦的生长发育与饲用品质动态变化规律,旨在确定出河北低平原区刈割的最佳次数和时期,为当地饲用小黑麦与棉花复种技术和饲用小黑麦的生产利用提供理论依据。

1 材料和方法

1.1 供试品种

供试品种分别为中饲828和NTH1048,均由中国农业科学院作物所提供。

1.2 研究方法

1.2.1 试验地点 试验分别于2009年10月至2012年6月在河北省农林科学院旱作农业研究所试验站进行。试验地位于E 115°42′,N 37°44′,海拔高度20 m,年均降水量510 mm,其中70%的降水集中在7、8月。年均气温12.6 ℃,无霜期206 d。

1.2.2 试验设计 2009年第1年度试验设4个刈割处理,每处理播种1小区,小区面积5 m×3 m,重复3次,随机排列,2009年10月15日播种,品种为中饲828,条播,行距20 cm,播量187.5 kg/hm2。试验处理分为开花后7 d 1次刈割和孕穗期前2次刈割。2次刈割处理有3个组合,首次刈割日期分别为2010年4月25日,5月1日和5月6日,从4月25日开始,不同刈割处理间隔5 d;第2次刈割均在5月29日。为保证试验结果的准确性,每处理刈割时,对随机选取的小区去掉两侧边行及两边各50 cm行头,剩余面积全部刈割进行产量测定,刈割时留茬高度5 cm。

2011年试验设7个刈割处理,每处理播种1小区,小区面积5 m×3 m,重复3次,随机排列,2011年10月18日播种,品种为NTH1048,条播,行距20 cm,播量187.5 kg/hm2,试验采用1次性刈割,刈割日期分别为2012年4月23日、4月29日、5月5日、5月11日、5月17日、5月23日和5月29日,不同刈割处理间隔6 d。试验刈割处理测产方法同第1年度,刈割时留茬高度5 cm。

1.2.3 试验田间管理 2009年播前底施复合肥750 kg/hm2(N15-P15-K15),春季返青期结合灌水追施尿素150 kg/hm2。

2011年播前底施复合肥750 kg/hm2(N15-P15-K15),尿素127.5 kg/hm2;春季返青期结合灌水追施尿素600 kg/hm2。

1.2.4 调查项目及方法 (1)草产量 每小区去掉边行及两头,剩余面积全部刈割进行鲜草产量的测定,之后折算成公顷产鲜重,并通过鲜干比折算干草产量;(2)株高 每小区中随机取10株进行测量。已抽穗的植株从地面量至穗顶,不包括芒;未抽穗的植株从地面量至主茎心叶的叶尖或倒二叶的喇叭口处,求其平均值;(3)鲜干比 鲜草刈割测产后,每样点分别取鲜草样500 g,待自然风干后称量干重,计算鲜干比(风干量/鲜样量);(4)茎叶比 每小区分别取鲜草样500 g,将茎和叶分开后自然风干,分别称重,计算茎叶比(茎质量/叶质量);(5)茎数 在每小区刈割测产前,对测产面积内全部植株进行茎数的调查;(6)粗蛋白含量 每小区取鲜草样烘干后,采用凯氏定氮法进行蛋白质含量的测定。之后根据粗蛋白含量折算粗蛋白产量。

1.3 数据处理

产草量、粗蛋白产量数据,用SAS软件进行方差分析;运用Excel 2003 软件进行数据处理及作图;用DPS 3.01软件建立回归模型。

2 结果与分析

2.1 饲用小黑麦的生育特点

2.1.1 饲用小黑麦的生育期变化 饲用小黑麦10月中旬播种,第2年4月15日进入拔节期。2010年因早春较往年气温偏低,致使饲用小黑麦品种中饲828的拔节期有所延迟,到4月18日进入拔节期,随着生育进程的进行,5月8日相继进入抽穗期,2个品种的籽实成熟期都在6月15日(表1)。

表1 饲用小黑麦的生育期调查Table 1 The growth period of forage triticale 月-日

2.1.2 饲用小黑麦NTH1048的生长发育动态变化 (1)株高变化 由2012年的试验结果得出,饲用小黑麦NTH1048品种拔节期后8 d进行首次刈割,之后随着生育进程的进行株高上升趋势明显(图1),在拔节期后32 d(开花期),株高基本趋于稳定。回归分析得出,NTH1048拔节期后8~44 d,株高随生育天数变化的拟合方程为(P<0.01):

y=194.28/1+e(1.67-0.10x),r=0.961

式中:y为株高(cm),x为生育天数(d)。株高变化规律符合Logistic生长模型。

(2)鲜草产量变化 NTH1048鲜草产量随着生育天数的延长呈现先升高后降低的趋势(图2),拔节期后26 d(抽穗期)鲜草产量达最大值。回归分析得出,拔节期后8~44 d,饲用小黑麦鲜草产量随生育天数变化的拟合方程为(P<0.05):

y=15 329.04+2 636.62x-46.36x2,r=0.790

式中:y为鲜草产量(kg/hm2),x为生育天数(d),其变化趋势符合二次曲线回归模型。

图1 饲用小黑麦株高动态变化Fig.1 Dynamic plant heights of forage triticale

图2 饲用小黑麦鲜草产量动态变化Fig.2 Dynamic fresh yields of forage triticale

(3)干物质积累变化 NTH1048干物质积累量变化趋势显示(图3),随着刈割时间的推迟呈现逐渐增高趋势,以拔节期后44 d(灌浆期)达最大值,原因是灌浆期随着植株的生长,干物质积累相对较多,干重也最大。回归分析得出,饲用小黑麦干物质积累量,拔节期后8~44 d随生育天数变化的拟合方程为(P<0.01):

图3 饲用小黑麦干物质积累量动态变化Fig.3 Dynamic dry matter yields of forage triticale

y=26 168.98/1+e(2.53-0.149x),r=0.979

式中:y为干物质积累量(kg/hm2),x为生育天数(d),增长曲线符合Logistic生长模型。

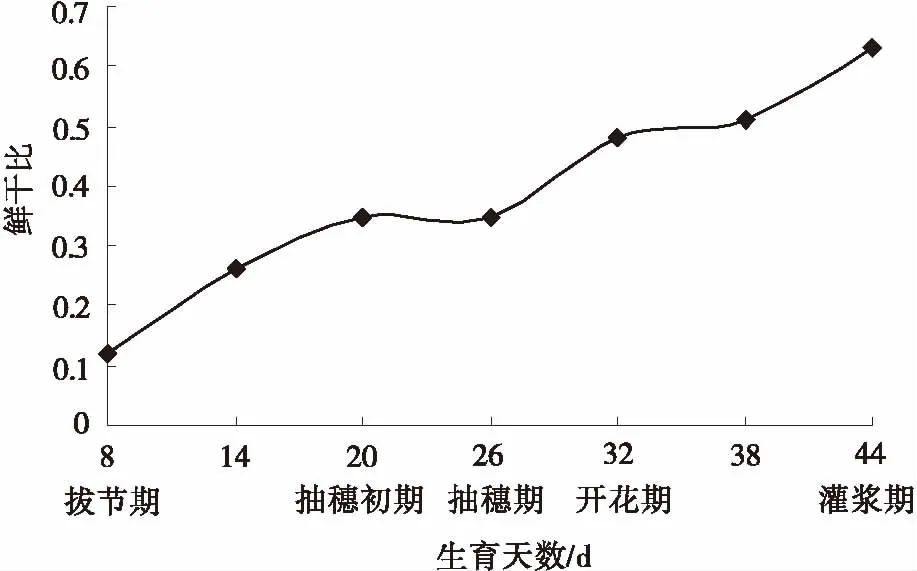

(4)鲜干比变化 饲用小黑麦鲜干比的变化随着生育天数的延长呈现逐渐升高的趋势(图4),以拔节期后44 d(灌浆期)鲜干比达最大值,说明随着植株生育进程的进行,地上部植株含水量逐渐降低,干物质积累增加,致使干重较大,鲜干比递增。经回归分析得出,鲜干比随生育天数变化的拟合方程为(P<0.01):

y=0.013x+0.051,r=0.963

式中:y为鲜干比,x为生育天数(d),其变化规律符合一元线性回归模型。

图4 饲用小黑麦鲜干比动态变化Fig.4 Dynamic dry to fresh ratio of forage triticale

(5)茎数变化 饲用小黑麦随生育进程其茎数呈现逐渐递减趋势(图5),以拔节后8 d最高,拔节期后44 d(灌浆期)达最小值,降幅明显,表明无效分蘖已随着植株生长趋于死亡。回归分析得出,饲用小黑麦茎数在拔节期后8~44 d随着生育天数变化的拟合方程为(P<0.01):

y=-5.04x+585.96,r=0.942

图5 饲用小黑麦茎数动态变化Fig.5 Dynamic stem number of forage triticale

式中:y为茎数(万个/hm2),x为生育天数(d),其变化趋势符合一元线性回归模型。

2.2 饲用小黑麦的饲用品质特性动态变化

2.2.1 茎叶比变化 饲用小黑麦茎叶比随生育天数变化显示(图6),拔节期后8 d至拔节期后32 d(开花期)增幅明显,茎秆生长较快,开花期以后茎叶比有所降低,灌浆期(拔节期后44 d)相对较低。回归分析得出,茎叶比随着生育天数变化的拟合方程为(P<0.05):

y=0.198+0.117x-0.002x2,r=0.852

式中:y为茎叶比,x为生育天数(d),茎叶比的变化趋势符合二次曲线回归模型。

图6 饲用小黑麦茎叶比动态变化Fig.6 Dynamic stem to leaf ratio of forage triticale

2.2.2 粗蛋白含量变化 饲用小黑麦全株粗蛋白含量变化(图7),随着植株生长,粗蛋白含量逐渐降低,饲用品质下降,以拔节期后44 d(灌浆期)粗蛋白含量最低。经过回归分析得出,粗蛋白含量在饲用小黑麦拔节期后8~44 d随着生育天数变化的拟合方程为(P<0.01):

y=-0.33x+19.25,r=0.927

图7 饲用小黑麦粗蛋白含量动态变化Fig.7 Dynamic crude protein contents of forage triticale

式中:y为粗蛋白含量(%),x为生育天数(d),粗蛋白含量的变化规律符合一元线性回归模型。

2.2.3 粗蛋白产量变化 饲用小黑麦粗蛋白产量随着生育天数变化显示(图8),以拔节期后20 d抽穗初期)粗蛋白产量最高,与其他刈割时间差异显著,之后随着生育天数的延长粗蛋白产量呈逐渐下降的趋势,但总体以拔节期后8 d的粗蛋白产量最低。回归分析得出,粗蛋白产量在拔节期后8~44 d随着生育天数变化的拟合方程为(P<0.01):

y=1 796.19/1+e(7.71-0.90x),r=0.926

式中:y为粗蛋白产量(kg/hm2),x为生育天数(d),粗蛋白产量的变化趋势符合Logistic生长模型。

图8 饲用小黑麦粗蛋白产量动态变化Fig.8 Dynamic crude protein yields of forage triticale

2.3 饲用小黑麦中饲828刈割时期和次数对其产草量和品质的影响

对不同刈割处理下饲用小黑麦品种中饲828产草量进行的方差分析表明(表2),不同处理间均存在显著差异(P<0.05),鲜草产量随着刈割时间的推迟,产量递增,抽穗期达最大值,之后鲜草产量又呈现递减的趋势。2次刈割处理以首次刈割期5月1日的鲜草产量较高,与首次刈割期4月25日的鲜草产量之间差异不显著(P<0.05),鲜草以5月6日(抽穗初期)1次刈割产量最高,可达48 119 kg/hm2,与其他刈割处理间存在极显著差异(P<0.01);干草产量以5月29日(灌浆期)1次刈割最高,为14 358 kg/hm2,显著高于其他刈割处理,灌浆期植株干物质积累较多,干重显著增高。产草量比较得出,饲用小黑麦1次刈割优于2次刈割。

不同刈割时期饲用小黑麦鲜干比和茎叶比均有显著差异,鲜干比不同刈割时期,灌浆期最大,显著高于拔节期和抽穗初期,灌浆期干物质积累较多,干重相对较大,鲜干比则较大;茎叶比呈现先升高后降低的趋势,拔节期以后茎秆生长加快,茎叶比升高,灌浆期虽有所降低,但茎在植株体所占比重仍较大(表3)。

表2 2009~2010年不同刈割处理产草量Table 2 Yield of different cutting treatments

注:同列不同小写字母表示差异显著(P<0.05);不同大写字母表示差异极显著(P<0.01)。下表同

表3 2009~2010年不同刈割期鲜干比、茎叶比Table 3 Fresh dry ratio and stem leaf ratio of different harvest dates

3 讨论与结论

(1) 对饲用小黑麦的生长发育及饲用品质变化的研究得出,饲用小黑麦随着生育进程的进行,表现出粗蛋白产量降低而干物质积累量递增的趋势,试验所得结果与李志坚等[13]、李源等[14]分别在研究中所得结果相符。不同时期植株干物质积累量与营养成分产量之间存在较大差异,但单位面积粗蛋白质产量大小是决定何时刈割的重要因素,因此,确定最佳刈割期可以获得较高的粗蛋白产量和饲草产量。

(2)最佳刈割时期的确定对于以收获地上部营养体为目的的牧草来说尤为重要,其是决定饲草干草产量和品质的关键因素之一[15],在饲草生育期内地上部营养物质最大产量刈割时最好[16,17]。饲用小黑麦最佳刈割期的研究不同学者根据不同地区所采用的不同品种,刈割的利用目的等不同,所得结论不尽相同,孙元枢[18]得出小黑麦开花期收获最佳;贾慎修[19]报道其最佳刈割期为孕穗、抽穗、开花和灌浆期;王增远等[10]得出扬花后7~10 d和灌浆中期分别为小黑麦青贮和生产干草的收割期。试验通过对饲用小黑麦生长发育及饲用品质动态变化规律及刈割时期和次数对产草量影响的研究表明,拔节期后随着生育天数的延长株高、干物质积累量、粗蛋白产量的变化趋势符合Logistic生长模型,鲜干比呈递增趋势,茎数、粗蛋白含量呈下降趋势,符合一元线性回归模型,鲜草产量、茎叶比随生育天数变化呈现先升高后降低的趋势,符合二次曲线回归模型,综合分析得出,在河北低平原区饲用小黑麦1次刈割应在抽穗初期至抽穗期进行效果较好,虽然饲用小黑麦刈割后再生是可行的,但是1次刈割优于2次刈割,如根据生产实际春季需进行多次刈割时,每次刈割应在拔节期以前完成,否则二茬草不能长出,影响草产量。

(3)试验选用的中饲828和NTH1048 2个品种,皆为国审和生产中的主推品种,在河北低平原区种植与其他饲用小黑麦品种如:NTH1877,中饲237和NTH2179等进行比较[20,21],产草量表现相对较高,茎叶比低,叶片较多,鲜草含水量大,苗期和萌芽期耐盐试验也显示[22],2个品种在耐盐性上表现较好。

(4)河北低平原区饲用小黑麦10月中旬播种,第2年5月初即可进入抽穗期,正值刈割适期,因中饲828和NTH1048品种生育期都相对较晚[20],如生产中选用生育期较早的饲用小黑麦品种(NTH2597和NTH2179),抽穗期可提早到4月底,则可有效利用冬闲田,与棉花进行轮作倒茬,不仅能解决早春饲草短缺的矛盾,还能增加冬春季节的地面覆盖度,改善环境,具有良好的生态效益。

(5)试验2次刈割,选择的刈割处理较少,没有在株高上确定出第2茬草的最适刈割期范围,在以后的研究中将加以完善,对饲用小黑麦早熟品种与棉花的复种技术,将在以后试验中作深入研究探讨。

参考文献:

[1] 孙元枢,苏爱莲,Colphoto Getty.小黑麦人类创造的物种[J].森林与人类,2010(1):62-67.

[2] 许庆芳.小黑麦的特性及应用研究进展[J].草原与草坪,2008(4):80-86.

[3] 杨伟光,李红,黄新育,等.黑龙江省西部干旱区小黑麦引种试验[J].草原与草坪,2011,31(2):33-37.

[4] 陈晓勇,郭伟涛.促进河北省畜牧业健康、持续发展的建议[J].中国畜牧兽医文摘,2011,27(1):1-2.

[5] 李诚,艾尼瓦尔·哈德尔,孔广超,等.不同饲用小黑麦品种在新疆的最佳收草期研究[J].石河子大学学报(自然科学版),2006,24(4):406-409.

[6] 李晶,杨猛,庄文峰,等.刈割对不同密度小黑麦东农5305产量及再生营养的影响[J].作物杂志,2009(1):73-77.

[7] 何峰,李向林,白静仁,等.环境因子和刈割方式对两种冷季型牧草冬季生长速率的影响[J].中国草地学报,2005,27(5):38-41,62.

[8] 李焰焰,张桂芳,张晓涛,等.饲用小黑麦在皖西北地区的引种及生产性能[J].贵州农业科学,2010,38(9):152-154.

[9] 李焰焰,张桂芳,张晓涛,等.刈割对皖北地区饲用小黑麦产量及品质的影响[J].种子,2010,29(4):75-77.

[10] 王增远,孙元枢,陈秀珍,等.饲草小黑麦及其优质高产配套技术[J].作物杂志,2004(4):40-41.

[11] 宋慧欣,许永新,王崇旺.饲草小黑麦干草生产适宜割、晒期研究[J].作物杂志,2003(6):29-31.

[12] 董卫民,王宏,李凤兰,等.小黑麦在畜牧业生产中的应用[J].中国草食动物,2003,23(3):28-29.

[13] 李志坚,胡跃高.饲用黑麦生物学特性及其产量营养动态变化[J].草业学报,2004,13(1):45-51.

[14] 李源,谢楠,赵海明,等.高丹草营养生长与饲用品质变化规律分析[J].草地学报,2011,19(5):813-820.

[15] 刘艳楠,刘晓静,张晓磊,等.施肥与刈割对不同紫花苜蓿品种生产性能的影响[J].草原与草坪,2013,33(3):69-73.

[16] 贾慎修.草地学(第2版)[M].北京:农业出版社,1995:85-114,210-215.

[17] 魏亦农,孔广超.六倍体小黑麦与普通小麦对干旱胁迫反应的比较研究[J].石河子大学学报(自然科学版),2002,20(1):8-10.

[18] 孙元枢.中国小黑麦遗传育种研究与应用[M].杭州:浙江科学技术出版社,2002:12.

[19] 贾慎修.中国饲用植物志(第1卷)[M].北京:农业出版社,1987:309-313.

[20] 谢楠,赵海明,刘贵波,等.河北低平原区饲用黑麦、小黑麦的引种筛选试验[J].华北农学报,2006,21(2):77-80.

[21] 时丽冉,郭晓丽,白丽荣,等.不同基因型小黑麦苗期耐盐性的评价[J].麦类作物学报,2010,30(3):500-503.

[22] 时丽冉,吕亚慈,刘贵波,等.不同小黑麦品种萌发期抗盐性的比较[J].种子,2008,27(10):101-105.