“女童保护”项目:以常识阻挡性暴力

张墨宁

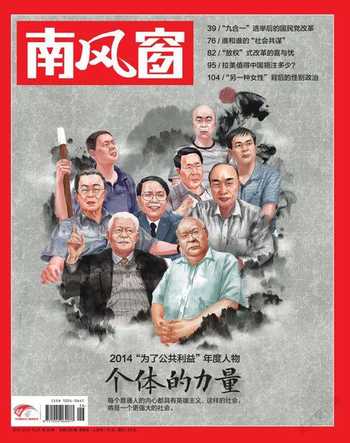

插图/ANKEL

从公益的角度来说,“女童保护”或许并没有太多创新的模式,也没有像“免费午餐”那样撬动了庞大的政府资源,但她们始终以温柔的力量传播常识,在安全失守的社会秩序中,关怀羸弱、抚慰伤痕。

2014年首个国家宪法日,“女童保护”公益项目获得了央视2014年度法治人物“年度最具网络人气奖”。这缘于过去一年中,该项目的志愿者“开展儿童防性侵课程,普及儿童安全教育知识,力求完善立法,形成保护儿童的长效机制”。“希望每个儿童上一堂安全课”,这是“女童保护”项目负责人孙雪梅在发起公益时的愿景,也是上百名志愿者用一年多的时间致力普及常识的落点。

由百名女记者联合发起的“女童保护”发端于媒体从业者深度介入公益已经常态化的土壤,自2009年开始,公益记者逐渐成为慈善领域内的独特群体。他们将职业天性中的社会责任感延伸到更广阔的行动层面,对社会观念和政府治理形成了不可忽视的影响力。在广泛的公益专业化、社会化形成之前,他们仍将是修补社会系统疏漏、弥合法治罅隙的一支力量。作为公益记者群体的一个“小分队”,“女童保护”以普及安全课的方式,试图用常识的力量阻挡暴力侵害。

如同大多数民间公益源起于个案曝光后触发的情绪冲击一样,“女童保护”项目也是因为一起女童遭遇性侵案的公之于众。2013年5月8日,海南省万宁市后郎小学6名六年级小学生被该校校长陈在鹏及万宁市房管局职员冯小松携带到宾馆开房被性侵犯的刑事案件曝光,引发了各界对于保护未成年人的担忧。“愤怒”、“觉得是个案”,孙雪梅说她当时的反应与大多数人并没有什么不同。但接下来不断发生的同类案件让她改变了看法,20天之内,被媒体曝光的性侵儿童事件达到了8起。

其中一个细节是,湖南省祁阳县梅溪镇中心小学12岁的留守女童遭到性侵生下女婴,而女童的父亲最初知道这件事之后的反应,竟然是先动手打了孩子一巴掌。当孙雪梅看到这个细节的时候,已经不仅仅是“愤怒”了。近10年前发生于她贵州老家的儿童被性侵的事件、童年时曾亲眼目睹的小女孩被诱骗伤害的场景,都重新浮现。她开始相信,这样的事情应该每天都在发生。

彼时,孙雪梅是“免费午餐”公益项目的一名志愿者,她所在的微信群里,开始讨论密集曝出的案件。“免费午餐”的发起人邓飞喊话:“你们女记者是不是应该做点什么了?”这和孙雪梅的想法不谋而合,她也就成了“女童保护”的牵头人。2013年6月1日,设立在中华社会救助基金会儿童安全基金下的“女童保护”项目由全国各地百名女记者正式联合发起。以“普及、提高儿童防范意识”为宗旨,致力于保护儿童,远离性侵害。项目的核心团队中以“85后”的女记者居多,她们中的一些人是“免费午餐”的志愿者。民间公益发端之初的参与经历、“志愿精神”的价值确立以及所在群体的前期铺路和得天独厚的资源优势,让她们很快能够行动起来。从正式发起到项目运作,仅仅用了3个月的时间。

2013年9月5日,“女童保护”的第一堂安全课设在云南省漾濞县的3所乡村小学,由于性侵案件多发生于留守儿童之中,她们优先到乡村学校开展防性侵教育课程。

在结合国内外儿童防性侵经验、成员多地试讲的基础上,经过中国青年政治学院少年儿童研究所所长童小军、全国律协未成年人保护专业委员会秘书长张雪梅、中国教育科学研究院研究员储朝晖等20多名一线专家数轮修订后,修改40多次,历时半年多最终形成了具有独立知识产权的“儿童防性侵教案小学版”。2014年全国“两会”上,多名人大代表和政协委员就此提出了议案或提案。

截至2014年7月23日,“女童保护”已在北京、山东、浙江、江苏、吉林、湖北、贵州、云南、甘肃等20多个省份相继开课,直接受益的学生超过10万人。与地方妇联、教育局等部门的合作,使得儿童防性侵教育覆盖面大大拓宽,发放防性侵手册总数已超过12万份,培训教师志愿者千人。

与此同时,教案也在不断更新。每發生一个案件,团队都会分析它的特点和手段,研究是哪个环节出了问题,补充到教案当中。尽管一开始时讲授的内容并不完美,产生的社会效果也不能够以量化的标准进行评判,但她们以专业的态度在进行细节上的完善,许多人的观念和境遇或许因此改变。更为重要的是,她们的声音和行动促使地方政府对“保护女童”这一原本边缘性的公共议题改变态度,并且推进立法完善。

与政府的合作比孙雪梅和她的团队成员想象中的要顺利许多。很多人问她,是不是遇到很多障碍,是不是“谈性色变”。“还真不是这样。”孙雪梅说道,尽管有些偏远地区仍然难以突破固有观念,有些地方原本答应让她们去但因恰好发生了性侵案件而取消活动,但总体上并不是那么难以推进。

联系老家贵州习水县的教育部门时,孙雪梅曾经很担心当地不会欢迎她们去,没想到对方很快就答应,而且几个学校的校长都很积极地邀请讲课。“农村的情况比我想象中要好很多,一位老师说,学生们可能不知道,但是老师们看到新闻报道的时候特别忧心,想在课堂上讲一讲,但又不知道怎么讲。”孙雪梅说,他们实际上很渴望这种知识,多数人还是愿意保护孩子。

不断被曝出的女童被性侵案给社会大众带来了安全失守的警醒,她们的遭遇很大程度上成为中国“性教育”意识的启蒙,代价过于沉重。

当然,地方政府更多的觉醒,并非来自“观念”,而是“任务”。2013年,教育部、公安部、共青团中央和全国妇联四部委联合出台《关于做好预防少年儿童遭受性侵工作的意见》,要求各地教育部门通过课堂教学、编发手册等形式开展防性侵教育。当他们试图做点什么的时候,发现缺少自上而下的权威教案和标准,使得地方试图推进《意见》落实却无从着手。多个地方政府开始主动联系“女童保护”项目。

“有一个省原本想做讲课的教案,但是发现太难了,看到我们已经有成型的教案,就主动跟我们联系了。”孙雪梅说,只要政府的观念转变,就不难跟他们合作,而且政府会发现做预防成本很低,主动性便会增强一下。

目前,福州、青岛、淄博、淮安等多个城市的妇联已经跟“女童保护”联系,希望她们能去讲课。北京市妇联向20多个非政府组织购买社会服务,其中就包括开展35场女童保护讲座。“留守儿童多的地方现在跟我们主动联系的比较少,实际上那里更加缺乏这方面的知识,现在最大的挑战就是尽快落点到留守儿童多的地方。“孙雪梅说。

从2013年9月国务院办公厅出台《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》 开始,政府与民间组织的互动进入了一个新阶段,不过在政府与社会关系未发生根本改变的情况下,合力的形成并非易事。相比之下,“女童保护”项目更容易与政府找到共识,不需要占用太大的公共支出、与地方的经济和政治利益并没有多少关联性、女童遭遇性侵案件在官方思维中敏感程度的降低,都使得地方政府多少愿意改变原来的忽视态度。

不过,在立法层面的推进上,道路依然漫长。去年年底,最高人民法院、全国妇联在废除嫖宿幼女罪上达成共识,并提请全国人大常委会审议,但是《刑法修正案(九)(草案)》中,嫖宿幼女罪并没有并入强奸罪。孙雪梅说:“我相信化学变化是会发生的。”

谈到“女童保护”项目现在最大的问题,孙雪梅说,能够讲课的志愿者非常缺乏。从公益的角度来说,“女童保护”或许并没有太多创新的模式,也没有像“免费午餐”那样撬动了庞大的政府资源,但她们始终以温柔的力量传播常识,在安全失守的社会秩序中,关怀羸弱、抚慰伤痕。

——以珠三角城镇小学生为例