谈竺可桢1934年《气象学》讲义残本

陈学溶

(南京信息工程大学大气科学学院,江苏南京210044)

谈竺可桢1934年《气象学》讲义残本

陈学溶

(南京信息工程大学大气科学学院,江苏南京210044)

竺可桢;《气象学》讲义残本;1934年

1934年9月10日气象研究所登报为第3届气象练习班招生。23日考试,28日揭榜,共录正取40人、备取10人。10月3日在气象研究所图书馆举行了开学典礼。上课地点在成贤街文德里中国科学社生物研究所二楼教室。学员除了我们35人(开学报到的正取生32人、补充报到的备取生3人)外,还有从江苏、湖南、福建、陕西、四川、浙江、云南等省保送的学员13人(陈学溶,2012)。

在气象研究所开办的第3届练习班上,竺可桢先生为我们教授《气象学》,共3个多月。每星期5~6个学时,排在早上第1节课,共计60余学时。竺先生教授《气象学》课时,讲义是先讲后编发。学生在听竺先生的课时都做了笔记,我也记了几本笔记,可惜我的笔记本在文革抄家后散失了。

1966年文革开始。不久,江苏省气象局的红卫兵和造反派到我家抄家,抄走的物品包括书刊、文稿、信件和笔记本等。这些东西与他们从别人家中抄来的东西混放在气象局的一间空房子里,没有专人保管和处理。文革结束后,我已调离气象局,经我多次要求,才陆陆续续地拿回一部分被抄走的物品,对这些返还的物品我只做了一些初步的整理。最近,为了完成“老科学家学术成长资料采集工程”,需要搜集和整理相关材料,在这个过程中,重新找出了1934年竺可桢先生为我们教授《气象学》时编写的讲义。这本铅印讲义原本就是散页,没有装订。现存的是第1页到第86页和后面2页(第123页和第124页),中间36页(第87页到第122页)全部遗失,成了残本,非常遗憾。

最近我有时间把残本读了一遍。我知道在《竺可桢全集》里收集了两篇竺先生的《气象学》(竺可桢,2004)。一篇是1920—1921年发表的,刊登在《竺可桢全集》第1卷第261页到第329页,共69页;另一篇是1923年发表的,刊登在《竺可桢全集》第1卷第429页到第455页,共27页。残本与《竺可桢全集》中两篇《气象学》有怎样的关系?我对此做了一点比较。

根据时间,我推测第1本1920—1921年版的《气象学》,是竺先生留美学习回国后从武昌高等师范转到南京高等师范以及后来的东南大学地学部教授气象时编写的讲义,作教学之用,估计有8万4千字;而第2本1923年商务印书馆收入《万有文库》出版的《气象学》较简要,为科普性质,估计不到3万字。

比较用于教学的1934年版《气象学》讲义(下称《34年本》)与1920—1921年版《气象学》(下称《20年本》)的内容,我发现,竺先生在《34年本》中已经比《20年本》做了相当多的修改和补充。因此可以说,《34年本》是在《20年本》基础上的完善。

对比两个版本发现,《34年本》前3章的内容变动不大,第1章只在文字上做了一些增加,《20年本》第3章中的“天之色何以青”在《34年本》中被删掉了。在后面的“温度”、“气压”、“风”等章节中,《34年本》就增加了很多内容,粗略统计,其篇幅较《20年本》增加约一倍。

竺先生在编写《20年本》时,是刚从美国回来后的两三年,编写讲义主要是根据欧美的一些材料。而为我们编写《34年本》的时候,竺先生已经在国内不但进行了多年教学,而且主持气象研究所工作已经6年多,积累了南京6年多气象观测资料。所以在讲授温度部分时,就把南京的许多温度资料分析结果(每小时温度、日平均温度、月平均温度、日较差和年较差等)加入到讲义里面。“在温度的记载”一节中,还专门增加了一小节“地温”的内容,如地下5 cm、10 cm温度的变化等等。总之,温度这一章有了大量的内容增加。

《34年本》的气压部分也增加了很多的内容,例如增加了沸点高度表的一段。另外还增加了关于气压为什么要订正到海平面,也作了详细的说明,并且列出很多的公式讲解如何进行计算。这在《20年本》中是比较简略的,篇幅也增加了1倍甚至更多。

“风”的这一章,《34年本》增加了风在南京观测的资料,如南京冬天和夏天的风以及四季的风和春、夏、秋、冬的风有什么不同之处。同时增加了北平、香港等许多地方的风的资料。还讲述了白贝罗(Buys Ballot)定律,也讨论了高空风如何循环等内容,较《20年本》仅讲山风、谷风、信风增加了很多的内容。

此外,有关高空空气成分构成的内容,《20年本》认为,高空的高度越高空气中氢气就越多,而根据若干年观测的结果,并非如此。高空的空气的结构随高度增加变化不大,这些新的发现都补充到了《34年本》中。

关于空气的用途,《20年本》只讲了5种,而《34年本》则讲了8种,把臭氧的用途、高压空气的用途和液体空气的用途添加进去。

湿度方面讲得不太多。

后来竺所长因公务烦重,无暇继续授讲,讲义也没有继续改编下去。这是非常可惜的事。但就已经编写完成的八九万字这些部分而言,在当时已是一本相当完整的教材了。之后,由吕炯先生代替教授《气象学》课程,吕先生没有编讲义。

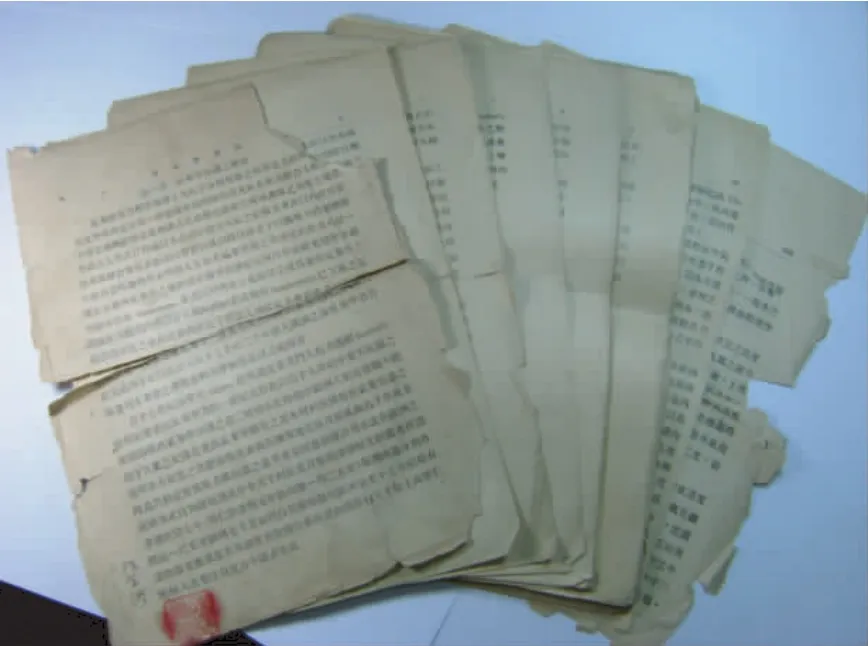

竺老是我国气象学教育的奠基人,两个版本的《气象学》讲义是他在气象学教育中完成的两部著作。比较两个版本的《气象学》讲义可以看出他把气象学研究与气象学的教学紧密结合起来,教学中强调研究,又把实际研究成果快速融于教学,这彰显了竺先生与时俱进的科学态度和对学生认真负责的教学精神。留存下来的这份《气象学》讲义残本(图1)作为文物,仍具有历史文献价值和气象学史意义。

图1 竺可桢1934年《气象学》讲义残本照片Fig.1 A photo of the fragmentary edition of Meteorology handout compiled by Coching Chu in 1934

陈学溶.2012.中国近现代气象学界若干史迹[M].北京:气象出版社:76-77.

竺可桢.2004.竺可桢全集:第1卷[M].上海:上海科技教育出版社.

(责任编辑:倪东鸿)

A talk on the fragmentary edition of Meteorology handout compiled by Coching Chu in 1934

CHEN Xue-rong

(School of Atmospheric Sciences,NUIST,Nanjing 210044,China)

Coching Chu;fragmentary edition of Meteorology handout;1934

P4-09

A

1674-7097(2014)01-0127-02

陈学溶.2014.谈竺可桢1934年《气象学》讲义残本[J].大气科学学报,37(1):127-128.

Chen Xue-rong.2014.A talk on the fragmentary edition of Meteorology handout compiled by Coching Chu in 1934[J].Trans Atmos Sci,37(1):127-128.(in Chinese)

2013-12-22;改回日期:2014-01-02

陈学溶,1916年3月出生,男,江苏南京人,研究员,研究方向为中国近现代气象史.