新庄油田油气微生物勘探研究*

孙宏亮 袁志华 朱卫平 赵绪辰 张长久 陈 实

(1.中国石油吐哈油田勘探公司 2.中国石油吐哈油田公司勘探开发研究院 3.“油气资源与勘探技术”教育部重点实验室·长江大学)

油气微生物勘探(MPOG)技术作为一种新的地表油气勘探方法,是由地质微生物学家和地球化学家发展起来的。经过60多年的曲折发展,油气微生物勘探技术终于以其直接、有效、多解性小而经济等优势日益受到全球油气勘探界的重视[1-2]。MPOG的原理是轻烃以“微泡上浮”的机理从深部油气藏向上垂直运移,逸出到油气藏上方的表层土壤中,为以轻烃为食料的高度专一性细菌——烃氧化菌的发育创造了良好的条件,导致烃氧化菌的数量大大增加,从而形成了烃氧化菌浓度的异常区。根据这种可检测的微生物异常区可以评价和预测下伏油气藏的存在和性质[3-7]。

长庆桥新庄油田油气微生物勘探技术包括:①甲烷氧化菌(气显示);②轻烃氧化菌(C2–C8烃,油显示);③烃氧化菌数量(MU值)[8]。

1 新庄油田概况

1.1 工区地理与构造位置

新庄油田位于黄土高原中部,区内基本上为黄土覆盖,受高原气候的影响,地表风化、剥蚀、冲刷作用强烈,切割剧烈,形成了典型的黄土塬侵蚀地貌。地表发育有塬、墚、峁、坡、沟等多种地貌,冲沟多呈放射状或树枝状展布。研究区塬宽谷窄,地形起伏较大,地表海拔高度介于850~1350 m之间,相对高差一般都在200 m以上。其中在和盛—太昌—新庄一带为宽阔的塬地,地势相对平缓。钻井施工条件部分地区较好,地震施工条件较差(图1)。

图1 新庄油田地理位置构造图

1.2 区域地质及储层概况

新庄油田位于鄂尔多斯盆地南缘伊陕斜坡和渭北隆起的交界处,按照现今构造带的划分区块,属伊陕斜坡,钻井和地震资料均反映区块内断裂和褶皱不发育,其构造形式已具备稳定地台的特征,构造运动对区块的影响主要表现为地层的升降和由此带来的不均衡抬升所造成的微弱变形。

区块内探井自上而下钻遇地层为:第四系(Q)、白垩系(K1)、侏罗系直罗组(J2z)、延安组(J1y)、三叠系延长组(T3c)、纸坊组(T2z),缺失古近系—下白垩统、中上侏罗统直罗组下部、下侏罗统延安组延9油组以上、上三叠统延长组长2油组以上地层。研究区内中生界主要勘探目的层为上三叠统延长组和早侏罗统延安组。延长组属鄂尔多斯盆地西南部沉积体系的一部分,为一套三角洲-湖泊相沉积。延安组是在晚三叠世印支运动所刻画的古侵蚀面背景控制下沉积的一套河流-河漫沼泽相碎屑岩地层,区块内延安组仅残留延9和延10油组地层,主要以河漫沼泽相沉积为主,砂岩厚度10~90 m。区块内延长组沉积厚度为420~840 m,从下到上延长组大致经历了从河流相—三角洲相—湖泊相—三角洲相的变化。从沉积环境上延长组也经历了由陆上沉积到浅湖相沉积的转变。包括长10到长3油组,区内长10油组地层全区分布,长9和长8油组沉积时期区块主要以浅湖相沉积为主,长8油组沉积晚期又逐渐过渡到三角洲前缘亚相的沉积,砂岩块状层理为主,常见到虫孔构造,连续厚度可大于10 m。长7油组沉积早期为全盆地最大一次湖侵期,区块内沉积一套以黑色页岩和油侵泥岩为主,夹数层1~3 m的凝灰层,厚度20~30 m,具有高电阻、低自然伽玛特征,此时区块内大多地区可以划分为半深湖相沉积,随后逐渐过渡到三角洲前缘亚相沉积,三角洲前缘亚相沉积主要集中分布在长7油组中上部,砂岩连续厚度较大,一般可超过10 m。长3地层仅残留在区块的西北部,目前只有3口探井W2、W5和W9井中钻遇,厚度为45~60 m。

2 样品采集思路

油气微生物勘探技术(MPOG)可以增加发现油气藏的机会,减少干井的机率。在勘探初期或野猫井阶段,首先使用该技术确定前景区,然后再使用高成本的勘探技术,可大大降低勘探成本。在2D或3D地震勘探,特别是难以实施或成本太高的地区MPOG可以实施。而对于单个或多个前景区均可通过该技术少量采样进行快速评价,从而可提供远景级别评价,为勘探人员提供决策依据[9-10]。该技术可发现多种类型的油气藏,其它方法不易发现的岩性油气藏和分布狭窄的冲积扇油气藏,并可指示出地下断层构造。在成熟勘探区,采用小距离的采样间距可以查明未发现的含油气圈闭及漏失的油气藏[11]。

新庄油田研究区面积共162.50 km2,测点间距南北1000m×东西500m,研究区内设计测点364个。通过对新庄油田区块的油气微生物勘探,达到以下目的:

(1)圈定与深部油气藏有关的烃氧化菌异常区,预测油、气的聚集类型和平面展布规律,为勘探区块评价和井位设计提供依据;

(2)研究油气微生物勘探中各个指标对预测油气聚集的作用。

3 油气微生物异常特征及有利区预测

根据前人研究在新庄油田附近的西峰油田所建立的参照体系(表1),并在取得第一手原始培养分析资料的基础上,综合考虑该工区内的地表类型、地面高度、地形地貌、样品pH值、湿度、岩性等情况各种影响,得出图2中所显示的油气异常分布区域。

表1 油气微生物勘探参照体系表

表1中异常A为微生物异常显示最好的级别,即有望获工业油气流井,指示油气勘探的目标区;异常B为微生物异常显示略好的级别,指示有含油气性;不确定区为油气异常不确定区域,即为含油气下限的过渡区域;背景值反映的是烃氧化菌在无深部油气藏烃气供给情况下发育的微生物状况,即位于油气微生物异常下限之外的区域,以此值指示微生物相对异常区。本研究区油显示异常A级的仅在北部和东南部异常区呈珠点状分布,气显示达异常A级的则较好,呈条带状分布,油气显示达异常B级区域呈条带状分布于研究区内。

3.1 油、气显示及微生物油气异常值特征

(1)油显示及微生物油异常值特征

纵观整个油异常显示分布情况,可在该工区内圈定出3个明显的含油前景区(图2):①北部异常区:该异常区域较大,形态分布最完整,异常面积约为1.69 km2;②中部异常区:异常分布近东西向,形态分布不甚理想,异常面积约为3.92 km2;③东南异常区:异常形态呈狭长状且极不规则,面积约为2.26 km2。

油异常值(MU值即Measurement Unit,是一个综合评价微生物的细胞数量和生物活性的测量单元)变化范围为15.2~60.2,含油前景区域(异常A和B区)MU值高于31.5,异常区域中心(异常A)MU值则高于41.5。由此表明,从油藏微生物异常角度来看,本区的油资源前景比较可观。

图2 新庄油田油(左)和气(右)异常分布图

(2)气显示及微生物气异常值特征

从气异常显示图中可以看出,异常区域呈东北—西南展布,可圈定出两个明显的气异常区:①北部异常区,该异常区内形态较完整,面积为11.70 km2;②东南部异常区,该异常区与油异常类似,呈狭长条带状,面积约为4.21 km2。气异常值(MU值)变化范围为4.8~65.2,含气前景区域(异常A和B区)MU值高于31.5,异常区域中心(异常A)则高于41.5。从天然气微生物异常角度来看,本区的天然气资源前景可观。

为进一步了解本区油气微生物异常值的整体特征,在此对本研究区的油异常值、气异常值及样品数进行了统计。其油藏微生物异常值大于30.00的样品占总样品数约7.4%,气异常的占10.4%;油异常值在25.00~30.00的样品占9.6%,气异常的样品占11.8%;而属于背景值区(MU值小于25.00)的油异常样品占83.0%,气异常样品占77.7%。因此,从油藏、天然气微生物异常值频率分布情况来看,本区油气资源前景比较可观,且天然气略好于油藏的前景。

3.2 油气前景探讨

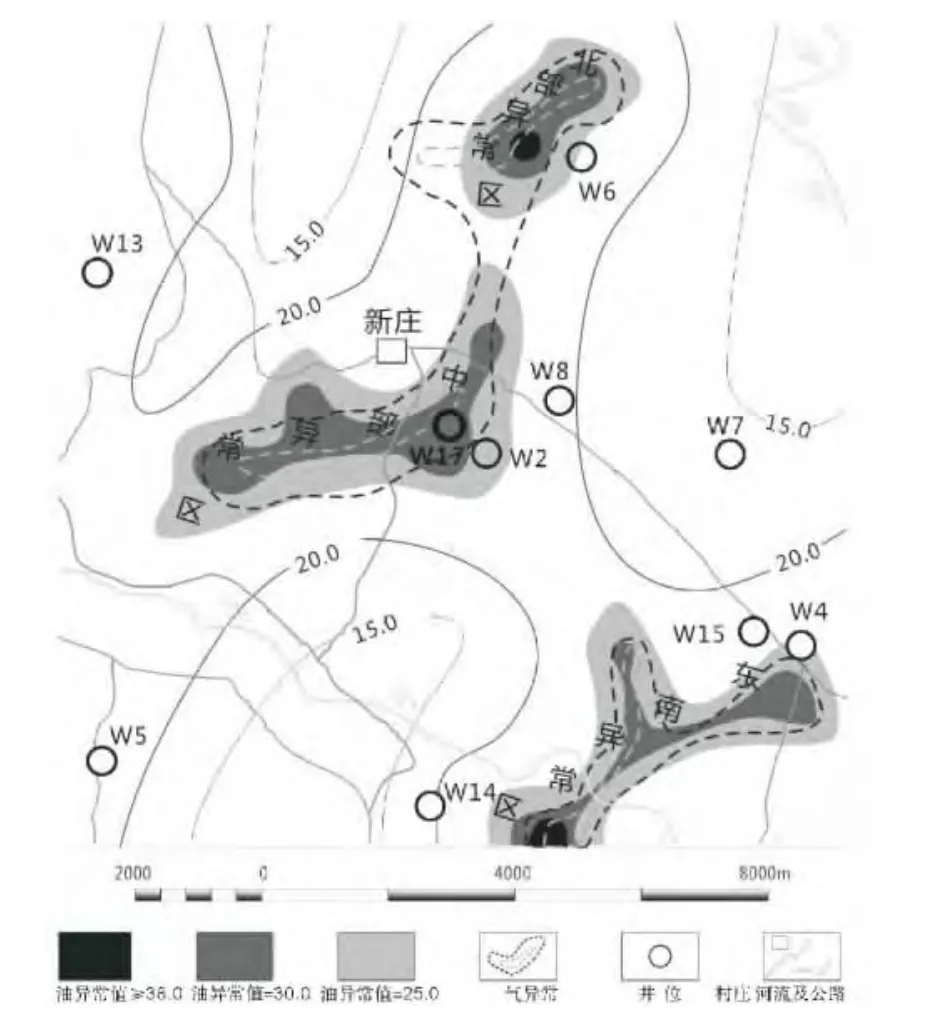

为了更直观地反映新庄油田研究区内含油气情况,在此将油异常显示和气异常显示区相互重叠,即将气显示的异常区(异常A和B级别)覆盖在油异常显示图上(图3)。可以看出,在整个研究区内,油显示与气显示的异常分布不仅呈现明显的相关性,且具有3个较为明显的异常区(表2)。因此,通过对本研究区的MPOG的实践,可以明确圈定3个含气顶的油田或油气互层的油田,即北部异常区、中部异常区和东南异常区。在新庄油田研究区内均显示有微生物异常,证明油气微生物勘探技术在本区内适应性较好,且由本方法指示的几个异常区域油气远景均比较可观,进一步证明了技术的理论性和实用性的对应。

(1)中部异常区

从表2中可以看出,仅从微生物异常值来看,无论是油显示还是气显示,该异常区的值虽然不是研究区内最高的,最高值仅次于北部异常区,但该异常区不仅面积较大,油气显示平均值是研究区内最高的,而且在其附近已有一口探井W2井,便于新的探井参考。因此,将其定为最有利的目标区块。

表2 新庄油田油气显示异常区统计表

图3 新庄油田油气综合异常分布图

(2)北部异常区

该异常区内油气显示值均最高,表明该异常区的油气富集度最佳,但该异常区面积较小,这对于勘探初期来说,圈定的面积未免过小。因此,将该北部异常区定为较有利的目标区块。

(3)东南异常区

该异常区油气异常值综合排名第三,位于研究区的东南角,是本区内面积最小的一个异常区,赋于该异常区位于本研究区边界,且有向外延伸的趋势。因此,将东南异常区定为可勘探的目标区块。

3.3 与西峰油田对比

由于新庄油田与西峰油田紧邻,二者均属鄂尔多斯盆地南部,地表条件相同,取样时间相同,更重要的是新庄油田的油气指标体系是参照西峰油田建立的,二者的指标体系亦一致。因此,在评价新庄油田油气前景时,选取西峰油田是比较合理的。

经过统计得出,在同一指标体系的条件下,新庄油田的背景值区(占83%)远远高于西峰油田的背景值区(占21%),而新庄油田的异常A(2%)和异常B(5%)却远远低于西峰的相应值 (分别为39%和21%)。由此,不难得出,与西峰油田相比,新庄油田的含油气区域面积不如西峰油田好,但含油气丰度却与其相当,从微生物角度来看本研究区油气远景比较可观。

西峰油田在开发之前,也经过了漫长的勘探阶段,经过多次失败之后,才有今天的超级大油田。西峰油田采集样品是在主力产油区董志塬区,仅在该主力产油区的外围延伸约1 km,加之采样间距较小,为500 m,在西峰油田内的土壤样品微生物异常较强烈是很正常的。如果在新庄油田已有的异常区内有针对性地加密取样,将会更加精确地反映微生物异常分布范围,从而为大大降低新庄油田勘探风险,提高油气发现的成功率提供更为可靠的依据。

4 钻探符合率情况

在前面已较为详细地对研究区内异常区进行了勘探目标排序,中部异常区为最有利的目标勘探区块,因此在该最有利异常区内部署一口探井,W17井。根据区域资料可知,对应于中部异常区的长7和长8的砂体累积厚度至少有20 m,目的层位主要是长7、长8油组。

在进行新庄油田油气微生物勘探时,所做的油气显示测定数据均是严格按照野外采样要求,然后按照一套规范的实验流程,在综合考虑各种影响因素的情况下完成的。在进行该技术之前或进行之中未考虑任何地质背景资料、地震数据、探井及含油气等资料。因此,就本区微生物勘探的结果而言,其分析结果排除了任何人为因素的干扰,是客观的、纯实验性的。至于地表、样品的各种物性等影响因素在数据处理过程中均作了相应的处理,使之消除或将影响的程度最小化,以便使结果更加可靠。

为了验证MPOG在本研究区内的应用效果,通过已钻探井的油气生产情况(表3),与油、气异常显示进行比较,初步了解其符合情况,同时为下一步指出有利的勘探区块提供依据。

表3 新庄油田微生物勘探结果与钻井情况对比表

对本区7口已钻的探井而言,如果不考虑任何因素,其MPOG的异常与现有的钻井结果基本相符。特别是W7、W8和W13井,这三口井均是在MPOG初步成果提供后完钻的探井。微生物勘探结果表明,这3口井均位于背景值区,W7井的油显示值为14.5,W8井的油显示值为12.7,二者均远低于油显示的不确定区界线值25.0。钻井结果表明,这3口井均未获得工业性油气流。这一结果映证了油气微生物勘探在本区应用的可靠性和实用性。

5 结论

(1)通过在新庄油田进行油气微生物勘探,并结合地质、测井等资料,圈定了新庄油田的3个油气微生物异常区,即北部、中部、东南部异常区。

(2)对新庄油田内的3个异常区进行了勘探远景分级排队,即研究区中部为最有利目标区块、北部的较有利目标区块和东南部的可勘探目标区块。

(3)提供了目标区内可供勘探的设计井位,即中部异常区。油气微生物异常与现有的7口探井的含油气情况相比,基本吻合,特别是当该技术初步成果完成后所钻的W7和W8两口探井,其含油气情况与微生物异常相吻合,反证了该技术的实用性。

(4)实践表明,油气微生物勘探技术比较适合于鄂尔多斯盆地,特别是在地震效果不甚理想和非构造的岩性油气藏的地区应用性较好。

1 Krooss B M,Shlomer S,Ehrlich R.Experimental investigation of molecular transport and fluid flow in unfaulted and faulted politic rocks.Jones G and Fisher Q (ed.)Faulting,Fault sealing and fluid flow in hydrocarbon reservoirs[J].Geological Society,London,Special Publications.1998,147:135-146.

2 Wagner M,Wagner M Jr,Piske J,et al.Case histories of microbial prospection for oil and gas onshore and offshore in north-west Europe,Schumacher D (ed).[J].AAPG-SEG Case Histories.2000

3 梅博文,袁志华.王修垣.油气微生物勘探法[J].中国石油勘探,2002,7(3):42-53.

4 梅博文,袁志华.地质微生物技术在油气勘探开发中的应用[J].天然气地球科学,2004,15(2):15.

5 吴传芝.微生物油气勘探技术及其应用.天然气地球科学[J],2005,16(2): 82-87.

6 赵政璋,吴国干,胡素云,等.全球油气勘探新进展[J].石油学报,2005,26(6):119-126.

7 袁志华,田军,孙宏亮.石油微生物勘探技术在滨北地区的应用[J].长江大学学报(自然科学版),2010,7(3):245-247.

8 袁志华,孙宏亮,张玉清.油气微生物勘探技术在大庆升平油田的应用[J].地质论评,2011,7(1):141-146.

9 袁志华,梅博文,佘跃惠,等.石油微生物勘探技术在西柳地区的应用[J].石油学报,2002,23(6):29-32.

10 中国科学院微生物研究所微生物研究室.石油微生物区系调查方法[J].微生物,1963,2(2):83-93.

11 赵邦六,何展翔,文百红.非地震直接油气检测技术及其勘探实践[J].中国石油勘探,2005,(6):29-37.