单炒的历史沿革研究

陈 缤,王丽娜,贾天柱*

(1.辽宁中医药大学,辽宁沈阳 110032;2.辽宁中医药大学药学院,辽宁大连 116600)

“炒”本身是一种基本的烹饪技法,在我国有着悠久的历史。林乃燊教授考证了殷墟中出土的青铜锅、青铜铲及青铜刀后,认为这些器具足以证明在殷商时期我国就已经存在炒法[1]。在云南楚雄万家坝地区的战国墓出土的一件浅腹器,也与现代的炒锅相似[2]。在先秦时期,虽然缺乏明确的炒法文字记载,但是炒法存在的必要条件已经大致满足[3]。经过长期的发展,中药炒法到目前已经形成了一个比较完整的体系,它分为单炒和固体辅料炒两种。单炒又可称为“清炒”,按照炒制程度的不同又分为炒黄、炒焦和炒炭。固体辅料炒则按照所加辅料的不同有麦麸炒、米炒、土炒、蛤粉炒、砂炒等。本文将主要对中药炮制炒法中单炒工艺的历史发展情况作以考证,以期为现代中药炮制学的研究提供借鉴。

1 “炒”与“熬”

“炒”未见书于汉代以前的文献。汉代以前与“炒”法相近者为“熬”。王好古在《汤液本草》连轺项下曾指出:“方言熬者,今之炒也[4]”。东汉许慎的《说文解字》中记载:“熬,乾煎也。从火敖聲[5]”。在存世最早的医方书《五十二病方》中就已经有了“熬”法的记载:“令金伤毋痛,取荠孰 (熟)乾实,火嚣 (熬)令焦黑,冶一[6]34”;“伤痉:痉者,伤,风入伤,身信 (伸)而不能诎 (屈)。治之,火嚣 (熬)塩令黄,取一斗,裹以布,卒(淬)醇酒中,入即出,蔽以市,以熨头。熬则举,适下[6]36”。即把“荠”菜的成熟干燥果实、“塩”加热到一定程度,可以说这是中药炒制的一个萌芽。在《神农本草经》一书中露蜂房[7]32、蛇蜕[7]46、蜣螂[7]47等药均记载“火熬之良”。即这些中药的炮制方法是放在火上进行加热,使其干燥,且能起到灭菌的作用。《金匮要略》瓜蒌牡蛎散项下载有“牡蛎 (熬)等分[8]19”, 《金匮玉函经》也有云:“用桃核、杏核,皆须泡去皮乃熬,勿取两人者,作汤不熬[9]”。到了晋代,在葛洪的《肘后备急方》中,治卒上气咳嗽方第二十三项下,依然有“又方,麻黄二两,杏仁一两 (熬令黄)[10]85”的记载,把杏仁“熬令黄”,说明熬是干炒之意。但大约在魏晋时期,“熬”字的含义却逐渐发生了变化,又引申增加了另外一层含义[11],即置锅中以文火久煮。如晋代葛洪在《抱朴子》中有载:“又墨子丹法,用汞及五石液,於铜器中火熬之,以铁上挠之,十日,还为丹…[12]”。在唐代的《银海精微》中记载了炼蜜法:“冬蜜一斤沙罐内溶开,生绢滤过去蜡煎熬,用棍棒不住手搅熬至紫色,滴水不散……[13]110”。此处的“熬”即用文火久煮之意。在一些中医药文献当中常常炒熬互见。如《备急千金要方》治产后下血不尽烦闷腹痛方中记载,“芍药二两熬令黄;枳实一两细切熬令黄[14]41”。但如书中载有的麦蘖、麴末、大豆黄卷等药又皆微炒。刘河间说过,仲景乡语,云炒作熬,清·孙诒让在《周礼正义》笾人中也提到“古所谓熬,即今所谓炒也[15]”。因此在古时炮制工艺“熬”即是“炒”,而大约在魏晋时期“熬”引申出了新含义,“炒”的文字记载在文献中逐渐增加了。

2 单炒的起源

前文已经论述,汉代以前“云炒作熬”。在早期的中医药文献中,炒法在文献中多以熬为记载。在目前存世的中医药文献当中,《五十二病方》、《神农本草经》中均有炒法记载,但都是以“熬”的形式出现。东汉张仲景的《伤寒论》桂枝去芍药加蜀漆龙骨牡蛎救逆汤方中载有牡蛎五两,熬[16]50。在魏晋南北朝至唐宋的中医药文献中,“炒”的文字记载开始增加了。如《刘涓子鬼遗方》中白薇散方:枳实炒[17]18;泽兰散方:当归三分,炒[17]19;白敛膏方:豉八合,炒[17]82。在《备急千金要方》中麦蘖、麴末、大豆黄卷、泽兰、芜荑等微炒的记载。经过千年的发展,炒法这种最基本的炮制方法也衍变出了丰富的内容。就单炒来说,主要分为炒黄、炒焦、炒炭。

2.1 炒黄 所谓炒黄,是指中药炒至表面黄色或颜色加深,或中药表面鼓起,有香气逸出。在一些中医古籍文献中又可称为“熬黄”、“熬令黄”等。炒黄的出现意味着对中药炮制程度有了进一步的要求,说明炒制工艺逐渐丰富发展起来。

在《伤寒论》瓜蒂散方中记载瓜蒂一分,熬黄[16]185,这是较早记录有关炒黄这种工艺的文献。 《肘后备急方》除记载有杏仁“熬令黄[10]85”外,还载有“面半斤,麦蘖五升,豉五合,杏仁二升。皆熬令黄香……[10]126”;“术二斤,曲二斤。熬令黄……[10]127”; “胡粉 (熬令黄)[10]147”等。在《外台秘要方》卷十二中癖及痃癖不能食方一十四首中记载: “曲末五合熬令黄;大麦蘖末一升五合,熬黄[18]212”。此外在卷第三十一用药分两煮汤生熟法则—十六首中也记载:“凡巴豆,去心、皮膜,熬令紫色。杏仁、桃仁、葶苈、胡麻诸有膏脂药,皆熬黄,别捣令如膏脂,(扌蔑)视之混混尔,乃以向成散稍稍下臼中,合研捣令消散,乃复都以轻绢筛之须尽。又纳臼中,依法研治数百杵也。……亦有熬者。虽有生用者并捣破。凡麦孽、曲末、大豆黄卷、泽兰、芜荑,皆微妙。干漆,熬令烟断。乌梅入丸散,熬之。用熟艾者先炒。细擘,合和诸药捣之令细散不可筛者,纳散中和之[18]600”。在这段话中,提出巴豆熬成紫色,而杏仁、桃仁、葶苈等含油脂丰富的种子类药材熬黄,麦孽、曲末、大豆黄卷等微炒,此处也可以看出“熬”、“炒”之互通。

炒黄这种炮制工艺从汉代起沿用至今。在现代炮制学中,通常果实种子类的药材用炒黄这种工艺来炮制,如杏仁、芥子、莱菔子、酸枣仁等。但在古代的本草文献中采用炒黄进行炮制的药材种类要更多一些。这与古代医家重视炮制是分不开的,古时药物在应用之前,一般都进行简单的加工炮制。所谓“药食同源”,食品在入口之前要进行加热至熟,那么同样药材在应用之前也应进行炮制,即“断生”,最简单方法的就是炒黄,去除药物的生涩之气。中医认为“生冷伤胃”,因此对中药进行炒制使其断生也是中医顾护脾胃思想的一种体现。

2.2 炒焦 炒焦是指把中药炒至表面焦黄色或焦褐色,具有焦斑的程度。炒焦过程中会产生焦香之气,焦香入脾能够使药物的助消化作用增强,如焦山楂、焦麦芽等。炒焦另一作用是能够令某些中药的刺激性减小,如焦槟榔等。较早的关于炒焦的记载是《金匮要略》蜘蛛散方中“蜘蛛十四枚 (熬焦)[8]112”。在《华氏中藏经》中有“槐用中黑子一升,合槐花二升同炒焦[19]”。《雷公炮炙论》中也有:“修事天麻十两,用蒺 (藜)子一镒,缓火 (熬)焦熟[20]”的记载。这些是早期的本草文献中关于炒焦的一些记录。在唐代名医孙思邈的著作中记载不少的炒焦中药。如《备急千金要方》大豆紫汤方中大豆熬焦:“以铁铛猛火熬豆,令极热,焦烟出,以酒沃之,去滓[14]35。”此外在大豆汤中还有“大豆五升,炒令微焦[14]36”、豉“炒豉令焦,水淋汁服之[14]242”的记载。《银海精微》菊花散中有“白蒺藜炒焦去刺[13]81”。宋代的《圣济总录》对中药炮制的记载也比较详细,此书卷十二风气槐实丸一方中载有“槐实四两干肥者拣令净水洗过放干慢火上麸炒令焦微似黑色;牵牛子二两慢火,炒令微焦黑色别捣罗取末一两用[21]341”的记载。槐实又名槐角,生品清热力强,炒焦后可使其寒性大减,牵牛子药性较为猛烈,经炒制之后可以缓和其攻伐之性。此外《苏沈良方》、《史载之方》还有芫花“醋炒焦”的记载。在《小儿药证直诀》栝蒌汤中载有栝蒌根、白甘遂:“用慢火炒焦黄色,研匀[22]”。在此方项下还有说明:“凡药性虽冷,炒焦用之乃温也”。钱乙已经认识到,炒焦可以缓和中药的苦寒之性。在金元时期,炒焦这种工艺依旧在沿用,但记载不多。在元·萨谦斋所撰《瑞竹堂经验方》中记载坎离丸中苍术炒焦,“又用川楝子净肉一两同苍术炒焦黄色为度[23]”。明代是本草学蓬勃发展的时期,在这个阶段关于中药炒焦的记载比较多。如《本草发挥》中有松节炒焦;《普济方》中沧盐炒焦、白蒺藜炒焦、芫花醋炒令焦等; 《奇效良方》中薏苡仁炒焦、蜘蛛熬焦、蜂房炒焦; 《婴童百问》中栝楼根、白甘遂、巴豆炒焦黄色等;《女科撮要》中记载黄连、黄芩、黄柏炒焦等;《景岳全书》中记载干姜、栀子、陈槐花炒焦等。从明清时代文献对炒焦的中药记载来看,基本比较固定的用炒焦方法来炮制的中药有栀子 (山栀)、槐花、芫花、荆芥穗、白术等。此时在炮制理论上对炒焦也有一定程度的阐释,如《本草便读》中记载山栀“炒焦入血黑平红[24]”;《本草害利》中提到当归: “炒极黑能治血澼血痢,炒焦则味苦,苦则涩血也[25]4”。炒焦这种工艺除引药力入血之外,还能使中药物原有的气味减弱,从而降低药物的药性或者刺激性。 《本草从新》在野白术项下提到“凡炒白术,止宜炒黄,若炒焦则气味全失[26]”。古时的医药学家是本着临床的实际需要来考量对中药物应加工炮制到何种程度的。在现代炮制学中,炒焦这种工艺虽然没有炒黄应用得广泛,但是也有一些特定的中药物要进行炒焦。如焦白术、焦山楂等。但从现有的文献记载来看,关于焦神曲、焦麦芽、焦山楂即“焦三仙”的记载出现的较晚,在清代光绪年间凌奂著的《本草害利》中麦芽修治项下载有“今以大麦发芽,炒焦炒用[25]58”,书中还有焦谷芽[25]74的记载。同时期徐士銮的《医方丛话》治米面肉食积中,也有炒焦麦芽主治面食积的记载[27]。

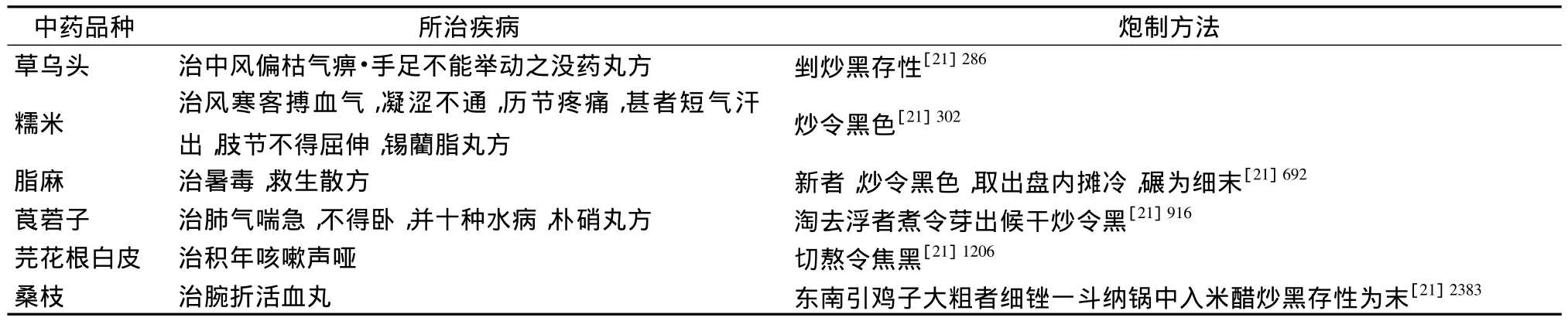

2.3 炒炭 旧时本草书中又称熬黑、炒黑等。炒炭这种炮制工艺的目的明确,即把中药炒至表面炭化、黑化,而药材内部依旧保持药物原有性状。从炮制理论的角度来说,对于炭药的普遍认识就是能够入血,治疗各种血病,如崩漏、肠风下血、衄血等。如《本草求真》荆芥项下:“崩中不止,有用炒黑荆芥以治,于此可见其概矣 (散肝肌肤气分风邪,兼血分疏泄)。连穗用,治血须炒黑,穗在于巅,故善升发,黑能胜赤,故必炒黑[28]”。从古今炒炭的药物品种变化来看,炒炭止血这种思想的形成经历了很长的一段时间。在明代以前炒炭的药物品种很多,没有什么规律性可言。到了明代以后炒炭的药物品种才逐渐固定下来,炒炭止血或入血的炮制理论也开始形成了。炒炭的历史可以追溯到汉代,在汉代张仲景《伤寒论》中提到:大陷胸丸方“杏仁半升,去皮尖,熬黑[16]55”、白散方“巴豆一分,去皮心,熬黑[16]58”。 《肘后备急方》卷五治(瘑)癣疥漆疮诸恶疮方中有“胡粉 (熬黑)[10]147”的记载。在唐代以前的文献中多见熬黑的文字记载。炒黑较早见书于唐代孟诜《食疗本草》蝟皮项下: “细剉,炒令黑[29]”,同时代的的还有《颅囟经》在“治孩子初患诸色痢及微有疳气”中采用“枳实,不限多少,炒令黑,拗破,看内外相似,为散……[30]”。枳实生品破气消积力强,但用于小儿的疳积,会有损伤正气之虞,炒黑可缓和枳实的峻猛之性,更适合儿科用药。到了宋代炒黑的药品种类增加了,如莨菪子、杜仲、芫花、黄柏等。种类虽有增加,但未对炒黑的原理进行探讨,中药炒黑后所治疗的疾病也不限于血病。以《圣济总录》一书中部分含有炒黑中药的方剂为例 (见表1)。炒黑的中药并不是仅用于治疗出血证。

表1 《圣济总录》部分含炒黑中药方剂

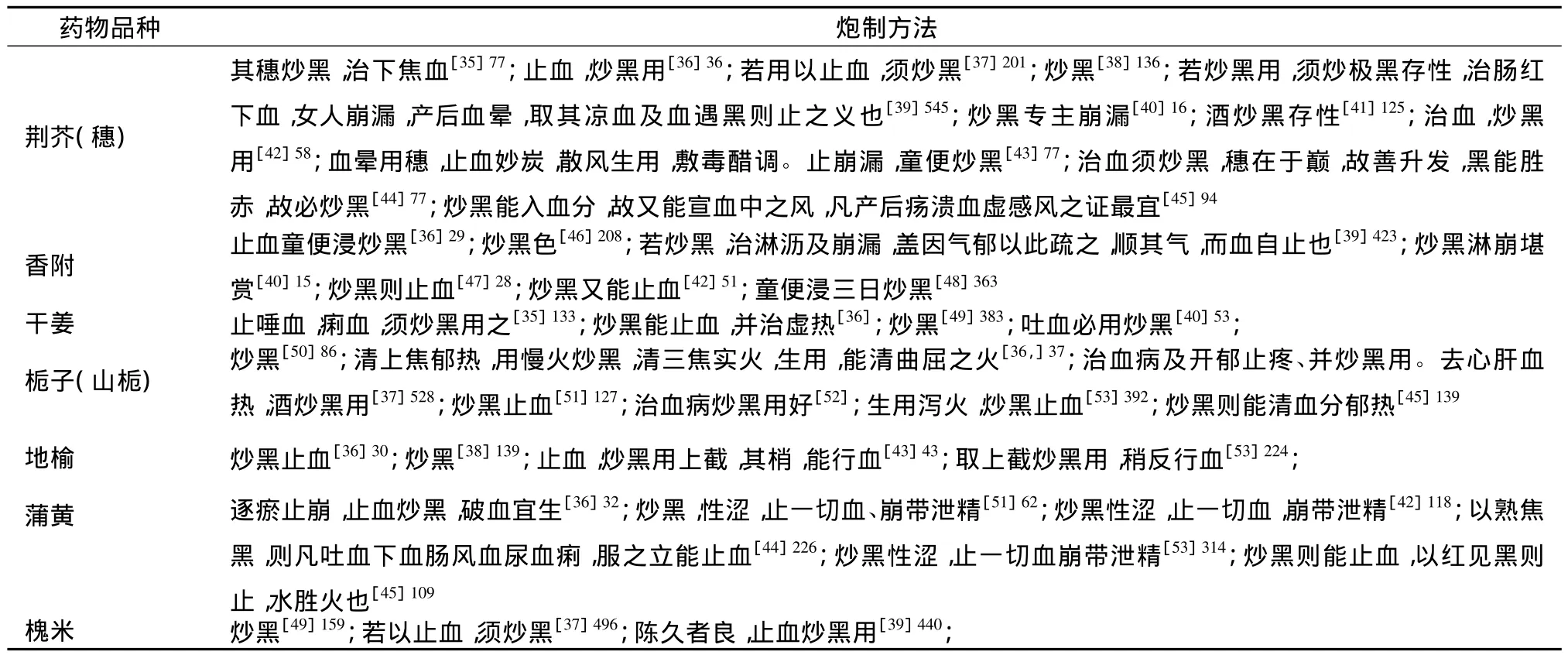

到了元代,在葛可久的《十药神书》中提出了著名的炭药止血理论:“大抵血热则行,血冷则凝,见黑则止,此定理也[31]”。同时在《本草纲目》栀子一药的修治项内也提到:“治血病,炒黑用[32]”。说明从元代开始中药制炭用于止血的理论逐步形成和发展起来。到了明代众医药学家对中药炒炭的作用开始明晰起来,即炒炭可入血分或产生止血作用。陈嘉谟的《本草蒙荃》中提到,“香附子:炒黑色禁崩漏下血[33]488”;“白芷:亦女人漏下赤白、血闭阴肿之仙丹宜炒黑用[33]495”; “山栀子:止血用,须炒黑色[33]574”; “姜:炒黑止唾、痢血良[33]609”。《炮炙大法》中也记载:“干姜:微炒,若治产后血虚发热及止血俱炒黑[34]19”;“槐花:拣净,酒浸微炒;若止血,炒黑[34]31”;“栀子:治血病炒黑用[34]36”;“荆芥:陈者良用,去梗取穗,要用止血须炒黑[34]36”;“桃枭:捣碎炒,若止血炒黑存性[34]42”。从明代的文献来看,医家已经开始利用炒炭的中药物来止血了。清代是中药炮制理论发展的重要时期,在这个时期内,炒炭的中药物品种逐渐固定下来。见表2。

表2 清代部分炒黑中药列表

从清代的文献记载来看,炒炭的中药大部分用于止血。总之,炒炭的历史悠久,但直到元末以后,随着炭药止血理论的形成,人们才逐渐认识到一些中药用于止血的时候要炒黑。在清代吴仪洛的《本草从新》荆芥项下总结到:“凡血药,用山栀、干姜、地榆、棕榈、五灵脂等,皆应炒黑者,以黑胜红也[42]58。”虽说大部分的文献记载中药炒黑后能止血,但也有医家提出异议的,如清代张德裕在《本草正义》中提到栀子:“炒黑力微,徒有其名[54]”。关于炭药的争论至今还未平息,需要广大的中医药工作者做更深入的研究。

3 小结

通过归纳整理历朝历代关于单炒的文献记载理清这种工艺的发展脉络,可发掘古人炮制的真正目的所在。正所谓“炮炙制度毋逞巧”,单炒这种工艺虽说简单,但也需要炮制有度,对炒制时火候也有一定的要求。通过对其发展历史的研究,能够帮助人们继承和整理古代炮制文化,从而为我们今天中药炮制学的发展提供坚实的理论基础。

[1]林乃燊.中国饮食文化[M].上海:上海人民出版社,1989:53.

[2]许倬云.历史分光镜[M].上海:上海文艺出版社,1998:305.

[3]邱庞同.中国菜肴史[M].青岛:青岛出版社,2010.08.

[4]王好古,姚 澜,周 岩.本草四家合集·汤液本草[M].太原:山西科学技术出版社,2010:60.

[5]许 慎.说文解字[M].天津:天津古籍出版社,1991:208.

[6]马王堆汉墓帛书整理小组.五十二病方[M].北京:文物出版社,1979.

[7]吴 普.神农本草经[M].孙星衍,辑;石学文,点校.沈阳:辽宁科学技术出版社,1997.

[8]张仲景.金匮要略[M].林 亿,校正.北京:学苑出版社,2007.

[9]张仲景.金匮玉函经·中医古籍校注释译丛书[M].王叔和,撰次.林 亿校正.何义门,鉴定.李顺保,校注.北京:学苑出版社,2005.

[10]葛 洪.肘后备急方[M].王均宁,点校.天津:天津科学技术出版社,2005.

[11]李朝虹.“煎”、“熬"本义考辨[J].西南交通大学学报:社会科学版,2007,8(6):42-46.

[12]葛 洪.抱朴子[M].上海:上海 书店出版 社,1986:19.

[13]孙思邈.银海精微[M].北京:人民卫生出版社,1956.

[14]孙思邈.备急千金要方[M].鲁兆麟主校.沈阳:辽宁科学技术出版社,1997.

[15]孙诒让.十三经清人注疏·周礼正义:第2册[M].北京:中华书局,1987:381.

[16]张仲景.伤寒论[M].王叔和,撰次.北京:人民卫生出版社,2005.

[17]龚庆宣.刘涓子鬼遗方[M].北京:人民卫生出版社,1956.

[18]王焘著.外台秘要方[M].高文铸,校注.北京:华夏出版社,1993.

[19]华 佗.华氏中藏经[M].孙星衍,校.北京:人民卫生出版社,1963:58.

[20]雷 敩.雷公炮炙论[M].尚志钧,辑校.合肥:安徽科技出版社,1991.

[21]赵 佶.圣济总录[M].北京:人民卫生出版社,1992.

[22]钱 乙.小儿药证直诀[M].王 霞,校.北京:人民军医出版社,2008:55.

[23]沙图穆苏.瑞竹堂经验方[M].上海:上海科学技术出版社,1959:70.

[24]张秉成.本草便读[M].上海:上海卫生出版社,1957:59.

[25]凌 奂.本草害利[M].北京:中医古籍出版社,1982.

[26]吴仪洛.本草从新·中国医学大成续集[M].上海:上海科学技术出版社,2000:17.

[27]徐士銮.医方丛话:卷五[M].光绪十五年版.

[28]黄宫绣.本草求真[M].北京:中国中医药出版社,1997:114.

[29]孟 诜.《食疗本草》[M].张 鼎,增补.吴受琚,俞晋,校注.北京:中国商业出版社,1992:478.

[30]佚 名.颅囟经·中华医学名著宝库·儿科[M].北京:九州图书出版社,1999:8.

[31]葛可久.十药神书[M].北京:人民卫生出版社,1956:12.

[32]李时珍.本草纲目[M].张守康,主校.北京:中国中医药出版社,1998:887.

[33]陈嘉谟.本草蒙荃·本草四家合集[M].太原:山西科学技术出版社,2010.

[34]缪希雍.炮炙大法[M].胡晓峰,校注.北京:中国书店出版社,1992.

[35]王 翃.握灵本草[M].北京:中国中医药出版社,2012:77.

[36]蒋示吉.医宗说约[M].北京:中国中医药出版社,2004.

[37]杨时泰.本草述钩元[M].上海:科技卫生出版社,1958.

[38]汪讱庵.医方集解[M].王云凯,点校.天津市:天津科学技术出版社,1997:136.

[39]贾所学.药品辨义·中国本草全书[M].尤 乘,增辑.北京:华夏出版社,1999.

[40]景冬阳.嵩崖尊生全书卷二药性部[M].古吴致和堂梓,乾隆庚戌年重鐫.

[41]孙伟撰,齐 馨.点校良朋汇集经验神方[M].北京:中医古籍出版社:125.

[42]吴仪洛.本草从新[M].北京:红旗出版社,1996.

[43]严 洁等.得配本草[M].北京:中国中医药出版社,1997:77.

[44]黄宫绣.本草求真[M].北京:人民卫生出版社,1987.

[45]张秉成.本草便读[M].北京:学苑出版社,2010.

[46]刘若金.本草述校注[M].北京:中医古籍出版社,2005.

[47]叶天士.本草经解要:卷2[M].金阁书业堂藏板:清雍正2年:28.

[48]赵学敏.本草纲目拾遗[M].北京:中国中医药出版社,1998:363.

[49]祁 坤.外科大成[M].北京:科技卫生出版社,1958:383.

[50]张志聪.本草崇原[M].北京:中国中医药出版社,1992:83.

[51]汪 昂.本草备要[M].北京:人民军医出版社,2007.

[52]张仲岩.修事指南[M].杭州:抱经堂书局印行.

[53]林玉友.本草辑要·中国本草全书[M].北京:华夏出版社,1999:392.

[54]张德裕.本草正义·中国本草全书[M].北京:华夏出版社,1999:528.