上海市中心城区成蚊种群动态及新变化研究*

高 强 曹 晖 周毅彬 丁志伟 樊 坚 冷培恩

(1.上海市黄浦区疾病预防控制中心,病媒生物防治科,上海 200023; 2.复旦大学公共卫生学院,流行病学教研室,上海 200032; 3上海市疾病预防控制中心,病媒生物防治科,上海 200336)

蚊类不仅骚扰吸血,还是多种疾病的传播媒介(陆宝麟和赵彤言,2000)。蚊媒是登革热、流行性乙型脑炎、疟疾等多种疾病的传播媒介(张菊仙和龚正达,2008)。随着气候变化的影响,蚊媒传染病在全球的流行范围正在不断扩大,呈现出逐步向高纬度地区蔓延的趋势(Dewetetal., 2001),因此,蚊媒传染病对上海市的威胁程度不断升高。为准确掌握上海中心城区成蚊种群动态特点及新变化,2012年4~11月份在上海黄浦区开展了持续时间超过220 d的连续性成蚊监测研究。

1 材料与方法

1.1 研究区域概况

上海市黄浦区位于东经121°48′,北纬31°23′,东和南隔黄浦江与浦东新区相望;北以苏州河为界,水系丰富;该区属于亚热带东亚季风盛行地区,气候温和,年均气温15.7℃,雨量充沛,年均降水量1 087.3 mm,城市气候特征明显,位于上海市“热岛”、“雨岛”中心圈内。与原卢湾区合并后,新黄浦区成为上海市最具代表性的中心城区。

本研究选取蚊虫较容易出现的公园和绿化区域环境类型,以上海市黄浦区人民广场及人民公园区域作为监测区域(图1)。该区域位于上海市中心,人民广场总面积达14万km2,广场两侧各设17 m宽的绿化带,绿化总面积达8万km2,是一个融行政、文化、交通、商业为一体的园林式广场;人民公园南接人民广场,总面积10万km2,园内以植物造景为主,公园内有较大面积的景观水系,包括有近1 000 m2面积的人工湖和荷花池,池中有人工养殖的观赏性鱼类,以及西山瀑布等景观。

图1 上海市人民广场和人民公园区域Fig.1 People's Square and Park of Shanghai

1.2 实验器材

CO2捕蚊机:蝙蝠王捕蚊机(基础型),上海申雷节能设备技术有限公司;MOTIC SMZ-168体式显微镜:麦克奥迪(厦门)医疗诊断系统有限公司。

1.3 2012年成蚊密度监测方法

1.3.1监测点设置:区域内共设置5个监测点,人民公园按照西、中、东3个区域设置3个监测点(1、2、3号监测点);人民广场按照东、西2个区域设置2个监测点(4、5号监测点)(图1)。

1.3.2成蚊动态监测:4月下旬至11月下旬,合计224 d,进行连续性成蚊监测,采用统一的蝙蝠王CO2捕蚊机监测法:24 h开机,为保证效果,机器配置的CO2气体钢瓶(8 L)每5 d更换,诱饵每10 d更换。

1.3.3分类和鉴定:监测的成蚊,解剖镜下鉴定分类,记录种类与数量。

1.4 历史成蚊密度监测方法

1.4.1监测区域:按照国家监测标准,选择中心城区蚊虫较易出现的居民小区、公园和大型绿地环境,2008~2009年原黄浦区为黄浦丽园、耀江花园和人民公园3个监测点,原卢湾区为瑞金宾馆、淮海公园和紫金花园3个监测点;2010~2011年为黄浦丽园、耀江花园、人民公园、蓬莱公园和黄浦外滩源等10个监测点。

1.4.2监测时间及频率:采用统一的蝙蝠王CO2捕蚊机进行成蚊监测,3~11月每旬一次,监测时间为16:00至次日8:00,采集到的成蚊带回实验室,镜下鉴定分类。

1.5 数据处理与统计学分析

优势度指数计算公式D=Nmax/N,其中Nmax为优势种的个体数;N为功能团全部物种的个体数,D>10%为优势种。

研究结果采用SPSS 13.0软件进行统计学分析,计数资料以率和百分比表示,分布比较采用频数加权的Kruskal-WallisH检验;相关性分析采用spearman相关性分析,蚊种间密度比较采用wilcoxon秩和检验,P<0.05表示存在统计学差异。

2 结果

2.1 蚊虫种群组成及动态变化

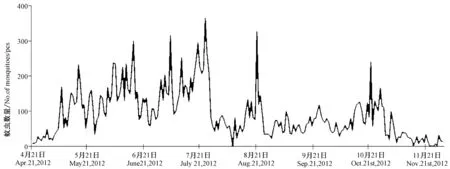

2012年4~11月224 d共捕捉到蚊虫20 826头,种类包括淡色库蚊Culexpipienspallens(或致倦库蚊(Culexpipiensquinquefasciatus)、白纹伊蚊Aedesalbopictus、三带喙库蚊Culextritaeniorhynchus、中华按蚊Anophelessinensis和常型曼蚊Mansoniauniformis。结果显示淡色库蚊和白纹伊蚊为优势蚊种,构成比分别达到71.8%和19.7%(优势度指数D>10%),三带喙库蚊为常见种(10%>D>1%),中华按蚊和常型曼蚊为偶见种(D<1%)(庞雄飞和尤民生,1996);性别构成方面,雄蚊1 263头,雌蚊19 563头,且白纹伊蚊雄性比例显著高于淡色库蚊(χ2=23.551,P=0.000)(表1)。5个监测点的蚊虫总量日变化趋势显示(图2),蚊虫密度日波动幅度较大,尽管在相同的月份或季节,蚊虫的日监测密度亦出现较大差异;CO2诱捕法蚊虫密度高峰分别出现在7月24日和8月21日,分别达到365头/d和327头/d;10月中下旬平均气温较低的情况下,依然有个别天内会出现蚊虫密度相对较高的现象,如10月22日和27日分别出现了240和167头/天的较高峰值。

2.2 蚊种旬变化趋势分析

将2012年连续监测数据按旬进行划分,4月21日至11月30日期间可划分为22旬,汇总后结果显示,时间变化趋势和高峰期出现时间因不同蚊种而出现较大差异。淡色库蚊除8月中下旬密度稍微降低外,其余时间密度均占优势,其高峰出现在5月中旬到6月中旬,最高为1 650头/旬;白纹伊蚊的高峰出现在7月中旬和8月下旬,分别为612和723头/旬,其中8月中下>旬数量上超过了淡色库蚊成为最优势蚊种;三带喙库蚊高峰出现在7月中下旬,分别为681和580头/旬,数量与淡色库蚊和白纹伊蚊相当,其他时间段较少;中华按蚊全年均较少(图3)。

图2 CO2诱捕法蚊虫监测日变化趋势图(头/d)Fig.2 Trend of mosquito daily change monitored by CO2 trapping method (PCS / day)

蚊种 Species雄性Male(♂ )雌性Female (♀)合计 Total数量(头)No.性别比(%)Gender数量(头)No.性别比(%)Gender数量(头)No.构成比(%)Proportion白纹伊蚊Aedes albopictus 1 07226.23 02173.84 09319.7淡色库蚊Culex pipiens pallens1881.314 76198.714 94971.8三带喙库蚊Culex tritaeniorhynchus30.21 74799.81 7508.4中华按蚊Anopheles sinensis 00.033100.0330.2常型曼蚊Mansonia uniformis00.01100.010.0合计Total1 2636.119 56393.920 826100.0

对2012年连续监测的旬分布频数表资料进行Kruskal-WallisH检验,不同蚊种的旬分布差异具有统计学意义(χ2=916.647,P<0.01)。不同旬蚊虫种群密度比较,以淡色库蚊为参照,采用wilcoxon秩和检验分析结果显示,白纹伊蚊密度除8月下旬显著高于淡色库蚊外(P<0.05),其余时间均显著低于淡色库蚊(P<0.05)或差异不显著;三带喙库蚊除7月中下旬与淡色库蚊差异不显著外,其余时间均显著低于淡色库蚊(P<0.05)。8月上中旬以及9月上中旬无显著性差异(P>0.05)外,其他旬两蚊种密度差异均有统计学意义(P<0.05)。

2.3 2008~2011年历史监测与2012年连续监测蚊虫趋势的相关性分析

将原黄浦区与原卢弯区监测数据进行合并后结果显示,2008~2011年黄浦区成蚊高峰出现的时间均有较大差异,2008年为6、7月下旬(分别为51和55头/d),2009年为9、10月中旬(分别为143头/d和93头/d),2010年为5月上旬和8月中旬(分别为36头/d和31头/d),2011年为8月上、中旬(分别为161和105头/d)。对2008~2011年历史监测的频数表资料进行Kruskal-WallisH检验,不同年份的旬分布差异存在统计学意义(χ2=187.923,P<0.01)。

将2008~2011年历史监测数据与2012年连续监测数据进行相关性分析,结果显示,不同年份间相关性较低,仅有个别年份之间有显著相关性(表2)。2012年连续监测蚊虫变化趋势与2008~2011年历史监测合计变化趋势进行比较,结果显示在4月下旬~7月中旬蚊虫密度变化趋势相似,其余时间段趋势变化均存在较大差异(图4)。

图3 CO2诱捕法不同蚊种密度旬变化趋势Fig.3 Trend of different mosquito species change in ten-days monitored by CO2 trapping method

年份Year历史蚊虫监测数据Mosquito monitoring results in 2008-20112008年Year of 20082009年Year of 20092010年Year of 20102011年Year of 20112012年连续监测数量Monitoring results in 20122008年Year of 20081.0000.2540.496*0.2460.484*2009年Year of 2009-1.0000.1600.564*0.0172010年Year of 2010--1.0000.2070.0872011年Year of 2011---1.0000.127合计Total----0.128

* 相关系数,P<0.05. Spearman correlation coefficient,P<0.05.

图4 2012年连续监测与历史监测趋势变化比较Fig.4 Comparison of mosquito change trend between 2012 and historical 2008-2011

3 讨论

3.1 上海中心城区蚊虫种群构成特点及原因分析

种群构成方面,上海中心城区2012年采用CO2诱捕法蚊虫监测的优势蚊种为淡色库蚊(或致倦库蚊)和白纹伊蚊,且淡色库蚊显著高于白纹伊蚊。早期的调查显示,全国在城市中发现的蚊虫多于20种,但主要是淡色库蚊或致倦库蚊、白纹伊蚊以及少数地区的埃及伊蚊(陆宝麟,1999),曹晖等(2009)于2008年在上海市黄浦区世博园区内采用CO2诱捕法捕获白纹伊蚊和淡色库蚊成蚊分别占55.9%和41.9%;冷培恩等(2011)在卢湾和黄浦区采用CO2诱捕法捕获淡色库蚊和白纹伊蚊分别占79.26%和18.27%;本研究中监测淡色库蚊和白纹伊蚊构成比分别站到71.8%和19.7%,与前期报道基本吻合,淡色库蚊和白纹伊蚊均是日常生活中引起居民骚扰的主要蚊种,因此,上海市城区的蚊媒防治工作仍应针对这两种优势蚊种采取针对性的有效防控措施。此外,上海市中心城区三带喙库蚊种群较往年显著上升,尤其是7月中旬构成比达到32.79%,与淡色库蚊、白纹伊蚊数量相当,该现象在上海地区较为罕见,但并非特例,周明浩等(2011)与2006~2007年在南京市区开展的蚊虫综合治理监测结果显示三带喙库蚊首次成为中心城区两个试点街道的优势蚊种,该现象可能归结为环境变化所引起的三带喙库蚊环境适应性提高有关,三带喙库蚊逐渐在适应城市的孳生环境(高强等,2013)。

季节变化方面,上海城区中心地带不同蚊种的旬分布具有显著的统计学差异,该现象与蚊虫的生态学习性以及上海地区的气候及环境有关,不同蚊种的季节分布因温度、雨量和蚊虫的孳生习性不同而会产生差异。淡色库蚊为上海城区的最优势蚊种,其密度高峰出现在5~7月份,最高峰出现在6月份,曹晖等(2009)在上海世博园区采用黑箱法和CO2诱捕法开展的研究也显示淡色库蚊最高峰均位于6月下旬,该高峰时间与部分文献记载有明显差异,徐承龙和姜志宽(2006)记录淡色库蚊高峰分布于7~8月份,也有文献记载淡色库蚊在长江流域一带8~9月达高峰(李朝品,2009)。原因分析,该差异可能与上海城区的气候有关,陆宝麟(1997)记载,淡色库蚊(或致倦库蚊)是典型的“洼地或地面污水孳生型”蚊虫,季节高峰往往在早夏和秋季,而最热的夏季密度反而降低,这种现象或和孳生场所的迅速晒干有关;上海地区6月份处于梅雨季节,连续的降水非常有利于淡色库蚊的孳生和繁殖,梅雨季节后气温迅速上升,对淡色库蚊的孳生和繁殖造成一定不利影响;除气候因素外,笔者认为另外一个重要原因则与上海的特有城市环境有关,上海中心城区冬季空调房和大型地下车库较多,该类场所冬季气温较高,非常适合越冬蚊的生存,而且大型地下车库集水井在冬季依然会有蚊幼孳生,因此淡色库蚊在经过一个冬季后存活下来的数量较多,经过短暂的过度,即可在数量上形成规模,因此造成了5~6月份淡色库蚊的高峰提前到来。白纹伊蚊高峰集中于7~8月份,甚至在8月中下旬超过了淡色库蚊成为最优势蚊种。白纹伊蚊是典型的“容器积水孳生型”蚊种, 王乾章(1962)在上海、福州等地观察显示该蚊种季节高峰通常出现在雨季之中或其后期(7~9月),近年来在上海城区开展研究也显示白纹伊蚊密度峰值位于7~8月份(曹晖等,2009),说明白纹伊蚊在上海地区的季节分布未发生显著变化。白纹伊蚊8月上旬密度急剧下降所形成的“V型”折点主要归因于该时间内气温过高一定程度上影响了白纹伊蚊的活动与繁殖。

性别构成方面,本研究所显示的雌蚊比例显著高于雄蚊并非自然状态的成蚊性别构成,该现象主要归因于监测方法与蚊虫的生态特点,雌蚊对CO2有趋向习性,CO2诱捕法利用该趋向性主动引诱雌蚊寻找血源而诱捕,但对非吸血蚊类的引诱力较小,故在监测中诱集到的雄蚊及非蚊类明显较少(任彤等,2011)。此外,与尖音库蚊复合组雄蚊野外采集困难(邢丹,2013)的现象相比,白纹伊蚊雄性构成比显著高于淡色库蚊,达到了26.2%,因关于雄蚊生态习性及趋向性的研究较少,该现象能否理解为白纹伊蚊雄性蚊虫对CO2也具有一定程度的趋向性,有待进一步研究证实。因雌蚊是吸血及引起骚扰的主要群体,因此生态及防治措施研究中往往着重雌蚊而忽略雄蚊,事实上,如果有方法能够针对雄蚊进行有效捕捉或杀灭从而引起蚊虫性别失衡同样是降低蚊虫密度及侵害性的有效手段。

3.2 年度波动差异性及原因分析

2008~2011年历史常规监测,经分析后发现历年蚊虫高峰期时间和监测数量均差异明显,显示出较大的年度波动幅度;进一步与2012年连续监测结果进行比较,两者间相关性程度较低;历史数据自身之间也显示出较低的相关性。分析原因一方面为2012年监测环境类型与历史常规监测环境类型的差别,前者为人民广场及人民公园为代表的大型绿地与公园环境类型,后者还额外包括居民区环境类型,环境的差别可能会对蚊虫的整体趋势造成影响;除此以外,最重要的原因为监测频率的差异,常规监测方法是每旬1次,且时间为16:00至次日8:00时间段,该“抽样调查”的方式不可避免要受到抽样代表性的影响,存在一定的偶然性与不确定性。

蚊虫种群密度的影响因素除了环境因素外,气温、降水、湿度、风向、日照和积温等气象因素均可以明显影响蚊虫的活动强度(奚国良,2000;赵瑶等,2009;代培方等,2011);此外,人为因素如药物喷洒、环境的治理及孳生地的清除亦会影响到蚊虫的种群密度,因此,2012年连续监测的蚊虫密度日变化趋势并非一条光滑平整的曲线,而是充满了上下波动;尽管在相同的月份或季节,日变化差异亦较大,因此常规监测中每旬一次的监测数据可能无法反映一整旬的蚊虫真实情况,每个月份的常规监测只要有一次出现异常天气或状况,就会对整个月份的结果造成较大的影响;相比之下,连续性监测方法所获取的数据更加真实和准确,但是鉴于人工与时间成本该方法实际操作上可普及性较低,所以实际操作中常规监测能否适当的增加频率以达到成本与准确性的最优化,有待进一步研究证实。

3.3 上海市中心城区蚊媒防控面临的新挑战

上海市黄浦区人民广场和人民公园地区2012年4~11月份连续224 d蚊虫监测共捕捉到超过2万头蚊虫,平均密度达到18.59头/(天·机器),该检测结果反映出中心城区特定环境中蚊虫侵害状况依然不容乐观;优势蚊种淡色库蚊(或致倦库蚊)和白纹伊蚊分别是班氏丝虫病和登革热的主要传播媒介(陆宝麟,1999),且两种蚊虫均是日常生活中引起居民骚扰的主要蚊种,因此上海城区的蚊媒防治工作应针对这两种优势蚊种采取针对性的有效防控措。此外,三带喙库蚊密度和构成比均上升和构成比上升的现象也为上海中心城区蚊媒防治工作带来了新的挑战,作为流行性乙型脑炎的主要传播媒介,三带喙库蚊逐渐适应城市化新环境对蚊媒疾病的传播有着非同寻常的意义。

黄浦区作为为上海市的政治、经济、旅游、商贸、文化中心,输入型的蚊媒传染病对该区域的威胁正在逐步上升;同时,黄浦区由于其位置和功能的特殊性导致了其人口学特征的复杂性,人口数量多、流动大、构成杂、密度高的特点使得该区一旦出现输入型蚊媒传染病,在蚊虫密度较高的情况下将会迅速造成大范围的流行传播,因此,中心城区蚊虫侵害防控工作依然任重而道远。