基于图书馆空间属性层级理论的空间设计构思

陈峥

[摘 要]介绍图书馆空间属性层级理论的产生背景,剖析图书馆空间属性层级理论,在图书馆空间属性层级理论研究基础上开展图书馆空间设计构想。

[关键词]空间属性层级理论;功能性;社交化;品牌形象

[中图分类号]G252 [文献标识码]A [文章编号]

科技的发展进一步推动图书馆用户需求的变迁,图书馆的空间功能正悄然发生变化:1)空间功能的多元化趋势,随着馆藏形式的改变,电子馆藏资源比重逐年上升,网络信息资源更是成几何级数增长,尤其是网络学术信息资源已成为图书馆馆藏资源的重要组成部分[1],纸质馆藏逐步退居至密集书库,图书馆空间利用率得以有效提升,空间功能呈现多元化的扩展趋势;2)学习共享中心发展趋势,图书馆空间及服务转变为教育、科研服务,社交化、团体性学习空间的出现使学习变得更为简单有效、充满乐趣;3)基于图书馆第三空间发展趋势,图书馆将成为满足用户学习、阅读、讨论、休闲娱乐的第三空间,用户可以享受在图书馆的时光[2]。研究表明,虽然现在用户纸质资源的使用率下降,但大多数还是会选择去图书馆,因为图书馆是能够让他们产生向往、满足需求的地方。如何将这些能够让用户产生向往、满足其需求的元素有效地融入到空间设计中,打造图书馆在用户心目中独一无二的功能性区域地位及品牌形象地位,是目前各图书馆亟待解决、影响其战略性发展的问题之一。图书馆空间属性层级理论研究的正是图书馆那些能够让用户产生向往的特质和优点,本文将在图书馆空间属性层级理论研究的基础上,展开图书馆空间设计探讨。

1 图书馆空间属性层级理论产生背景

图书馆空间属性层级理论最早由美国PPS(Project for Public Space,公共空间规划机构)创始人及建筑大师Fred Kent提出。PPS作为一个非盈利性的规划设计和教育组织,致力于通过公共场所为基础的创新设计,促进各个地方的城市活力和繁荣,在其独特的空间营造(Placemaking)概念指导下,PPS帮助世界各地2 500多个城镇实现了社区面貌改善,并促使人们去创造更好的场所以推进街区、城市乃至整个大都市地区的繁荣和进步[3]。图书馆是最能彰显城市活力的公共场所之一,Kent通过图书馆空间属性特征的归纳,推广得出学习空间的通用属性。Kent认为,即使用户不再需要通过图书馆空间实体访问来满足其信息需求,但仍会继续到访,只要图书馆是一个令人向往的场所。在马斯洛需求层级理论框架基础上,Kent描绘了图书馆空间能够引发用户向往的四个属性,即图书馆空间属性层级理论。

2 图书馆空间属性层级理论

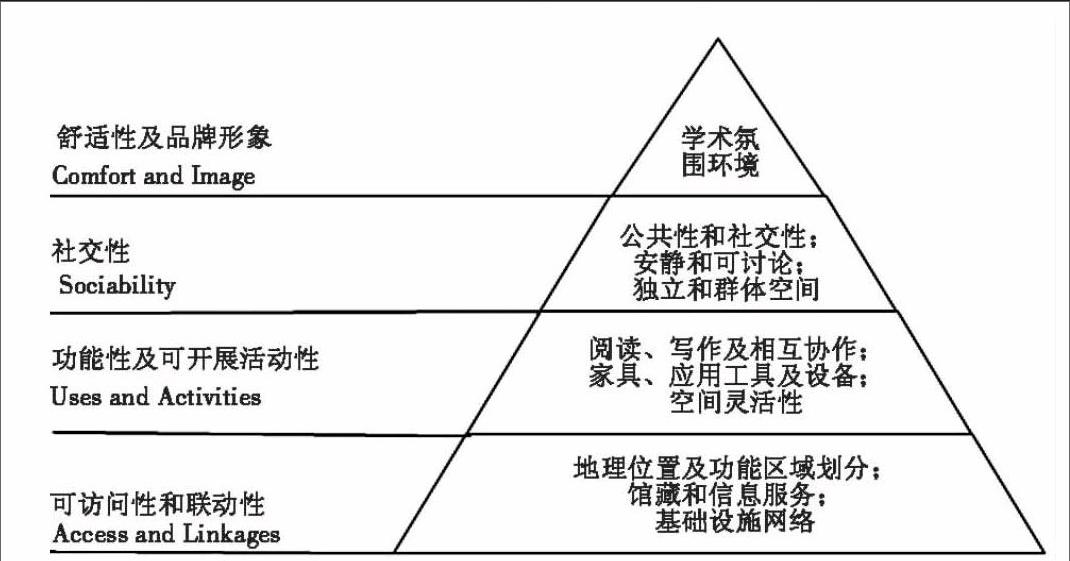

如图1所示,Kent将图书馆空间属性划分为可访问性和联动性、功能性和活动开展性、社交性、舒适性及品牌形象四个层级,依次由较低层次到较高层次排列。

图1 图书馆空间属性层级图[4]

2.1 可访问性和联动性(Access and Linkages)

(1)可访问性,首先,图书馆作为区域内标志性建筑,占据着核心地理位置,其便捷的地理位置使得用户可选择在其内开展各类活动,比如听讲座、做实验、开展社会活动等,这也是诱发用户利用图书馆空间的最基本因素。其次,图书馆馆藏信息、基础设施网络服务访问端口的提供,给用户营造了一个访问便捷的学习空间。(2)联动性,即图书馆空间与学生学习、生活的紧密联动性。罗切斯特大学的Foster及加利福利亚州立大学的Delcore et al.曾分别通过地理位置移动观察法、照片日记法及访谈法,深入研究学生的日程安排及所开展的活动,研究表明,大多数学生每天的日程安排都围绕着图书馆展开,即图书馆是用户日常学习、生活中密不可分的组成部分[5]

2.2 功能性及活动开展性(Uses and activities)

(1)功能性是指图书馆空间对用户多元化需求的满足性,Foster及Delcore et al.的用户日程研究表明,用户经常长时间待在图书馆内,因此,其希望图书馆空间能够集各类功能为一体,在这里可以享受到各类足不出馆的便利和舒适。(2)活动开展性,现代用户是伴随着网络成长的一代,而多任务处理能力的突出是网络一代的特征之一,因此,图书馆的空间设计必须能够符合网络一代的这一活动特质,其阅读、写作等基本活动的参与量与各类协作式研讨、社交活动的参与量并未此消彼长,而是呈现同步递增的态势,图书馆除了需要提供开展相应活动所需的家具、应用工具及设备,更重要的是保证图书馆空间使用的灵活性,即实现不同功能空间区域间的弹性转化。

2.3 社交性(Sociability)

(1)共享空间和社交空间并存,公共学习空间内的学术活动开展需要一定的互动,并需要相互间的理解和包容,如对噪音的包容,对个私一定程度上受到侵犯的包容,才能保证不同类型用户、不活动对图书馆空间的共享和使用,社交空间则保证了相互关联、协作模式下的观点创新及知识创造。(2)安静空间与讨论协作空间并存,网络一代相信一切形式下的信息共享与协作可以开拓思路、累积经验和知识,而各种协作方式下获取的信息需要通过个人的独立沉思、处理、消化,沉淀为个人知识体系的组成部分,才能发挥更大效用,因此,无论是安静的个人学习空间还是协作讨论空间,在图书馆空间内的存在并不相悖。(3)独立空间与群体空间并存,据调查,随着社交式学习模式的普及,仍有相当比例的用户认为传统安静的独立阅读空间是其最喜爱的图书馆区域,但独立空间并不意味着孤立,图书馆是建立用户与其伙伴有机连线的绝佳场所,即使是选择独立方式下学习,也可以与同学、朋友相遇,而群体性空间的存在更是用户建立各类社会伙伴关系、取得学术成绩的重要因素。

2.4 舒适性及品牌形象

(1)舒适性是指用户在图书馆空间内能够放松身心,不受拘束,不受干扰,毫无杂念地投入到各类学术、社交活动中。(2)品牌和形象是指图书馆空间设计和空间效能在用户心目中形成的独一无二的地位,独特的学术氛围和学术环境使得图书馆成为学生开展各类学术相关活动的不二之选,品牌和形象的另一个表现方式便是用户对图书馆空间产生的归属感和荣誉感。

3 基于空间属性层级理论的图书馆空间设计探讨

3.1创新设计理念,发展多面向的图书馆功能空间

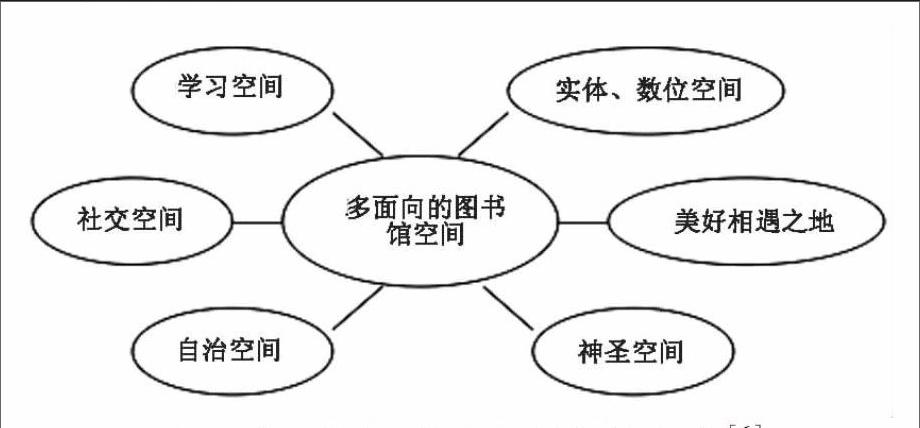

功能性和活动性是图书馆空间吸引用户的第二层层级属性,为用户提供集传统服务空间(如阅读、写作空间)和非传统服务空间(如咖啡馆、数码体验区)、学术性空间和非学术性空间为一体的一站式服务是近来图书馆空间变革的主流。图书馆空间变革应能同时满足高校教育改革的需求及学生的多元化需求,因此,创新设计理念,发展多面向的功能空间是图书馆空间改革的必经之路。图书馆空间角色早已从馆藏存储中心转变为知识中心和学习中心,图书馆空间设计必须侧重其教学服务、科研服务、对话服务、网络服务、休闲服务等多方位功能的发挥。Eigenbrodt在其“The multifaceted place:current approaches to university library space(多面向的空间:高校图书馆空间建设之道)”一书中,构想了图书馆空间的如下存在形式(如图2):1)学习的空间,用户在这里可以阅读、写作,展开小组讨论、科研协作,接受教师、馆员指导;2)社交的空间,提供用户之间、用户与教师间沟通交流的平台,促进对话与合作;3)自治的空间,由于个体在噪音、个人隐私等问题上态度的不同,无法用统一的标准加以规范和管理,必须通过用户的自治实现图书馆公共空间的共享;4)神圣的空间,特有的学术氛围和学术环境;5)美好之地、相遇之地,美好是指环境的舒适和谐,相遇是指图书馆空间建立起的用户间、用户和馆员间、用户和教师间的有机联系;6)实体、数位的空间:各类新技术、新工具的采用,线上线下学习交流空间及平台的提供,大大提升了图书馆服务方式的灵活性和便捷性。

图2 多面向图书馆空间设计理念[6]

3.2优化空间设计,实现图书馆空间功能的灵活性

如前文所述,较强的多任务执行能力使得如今用户即便是在学习中也可实现不同学习模式下的自如转化,前一秒还在参加小组讨论的某读者可能后一秒便出现在电脑上网区查找资料,或是在个人学习区专心思考,抑或是在休闲区自我放松和充电。在Foster和Delcore et al.的研究中,用户表达了能够在团体学习空间、个人学习空间、多媒体区、实验室迅速位移的强烈愿望,因为这样的空间设计符合他们的学习模式,能使其更有效地安排时间,开展科研、写作、学习、社交活动。图书馆的空间设计必须能够适应用户这一使用模式,实现空间功能的灵活转化,具体来说,空间的灵活性可从以下方面着手:1)合理布局各功能区域,相似或相近的功能区域呈集中化摆放,形成模块化功能区域,如学习空间模块应包含团体学习空间、个人学习空间、移动上网区域以及休闲区等子模块功能区,使得用户能够方便快捷地实现在子模块区的转化;2)通过一定设计元素的融入形成各子模块功能区的有效区分,如不同的空间基调,地毯、家具的不同颜色,或是特定的软隔断,植物、屏风等;3)赋予用户一定的空间使用自主权,用户可通过可移动式家具、可调节式桌椅的排列组合,构建适应其当下学习模式的学习场景,又或是通过选择不同形式的家具(如有人喜欢盘腿在沙发上网,有人喜欢端坐着上网)满足其当下需求。

3.3 构建共享空间,推进图书馆空间应用的社交化

网络科技发展使得协作在知识产生和创新过程中发挥着越来越重要的地位,Wiki技术的广泛应用、Google等网络协作平台的相继开设更加证明了学习、知识创造过程的社交化发展趋势。图书馆空间设计同样需要更多地融入各类社交化元素,通过学习共享空间、研究共享空间、信息共享空间的构建,促进合作与对话,加强互助与协作,推动知识创新进程。图书馆社交化空间规划可从实体化社交共享空间和虚拟化社交共享空间两个方面入手:1)实体化社交共享空间,可设计不同规模形式的多种社交共享空间:①封闭式小型空间,用于个人工作学习或人数较少的小组会议;②学习休息室,用于非正式社交性交流、谈话,也可用作休闲式学习;③大型会议室,用于大型团体性会议及远程会议[7];④教师办公区,以促进师生间的对话与交流。在实体化社交共享空间设计过程中需要注意的是,图书馆不仅需要提供学术活动场所,还要提供与之相配套的基础设施,如无线网络、书写板、投影仪、电话会议设备等。2)虚拟化社交共享空间则侧重相应网络共享平台的打造,如学术资源共享平台、科研数据服务平台、图书馆门户网站等,用户可以通过这些平台上传资料、分享信息、讨论观点、展开科研协作、存储和管理科研数据。

3.4 注重空间营造,打造人性化的学术氛围及环境

图书馆作为公共空间,首先要能使身处其中的用户感受到轻松和愉悦,其次要通过更多细节化设计体现图书馆空间的人性化管理,使用户对其产生一定的向心力和归属感,最后,作为人类求知的殿堂,图书馆必须注重空间氛围的营造,独特的学术氛围和学术环境可以使图书馆空间脱颖而出,形成用户心目中特殊的品牌形象。图书馆人性化学术氛围的营造可从以下方面着手:1)空间设计中亲近大自然元素的融入,如采用大面积的落地玻璃,提升通透感和采光度,采光侧全部安排用作学生座位区,同时在馆内点缀大量的绿色植物、盆栽,使得身处其间的用户能够在学习的同时享受来自自然的亲近;2)通过卡通标语牌、指示牌设计,海报设计等推介图书馆的各类资源,温馨提示使用中的注意事项,在吸引用户眼球达到信息传递目的的同时,还能有效装饰点缀图书馆空间,给人耳目一新的感觉,更有利于用户创造力和灵感的激发;3)形成图书馆特色馆藏,如收集体现本区域特色的文献,在特色馆藏展示区进行集中展示,不仅能够提升本地用户使用图书馆空间的荣誉感,对外还能形成本馆学术成果集中展示的宣传窗口,有利于图书馆学术氛围的提升。

4 结 语

图书馆空间属性层级理论由低到高向人们揭示了图书馆要成为令人向往空间而必须具备的四个基本属性,这对国内的图书馆空间设计有着良好的启迪意义,图书馆空间设计要在创新设计理念的基础上,发展多面向的功能空间,实现空间功能的灵活性和社交化,通过人性化学术氛围的空间营造,形成图书馆空间特定的品牌形象。

[参考文献]

[1]刍议网络环境下高校图书馆文献信息资源建设[EB/OL].[2014-7-20]. http://www.jlrtvu.jl.cn/xb/file.asp?fileid=20080614006 .

[2]张春红.变革与走向:共同探索图书馆的未来-北京大学图书馆建馆110周年国际研讨会暨PRDLA2012年年会综述[J].大学图书馆学报,2013(1):42—45.

[3] About Project for Public Space [EB/OL].[2014-7-22]. http://www.pps.org/about/

[4]Learning space attributes: reflections on academic library design and its use [EB/OL].[2014-07-25]. http://libjournal.uncg.edu/index.php/jls/article/view/392/287

[5]Studying students:the undergraduate research project at the University of Rochester [EB/OL].[2014-07-25].https://urresearch.rochester.edu/institutionalPublicationPublicView.action?institutionalItemId=7044&versionNumber=1.

[6] Graham Matthews, Graham Walton.The multifaceted place:current approaches to university library space [M].UK:Ashgate,2013, 35—50.

[7]大学图书馆空间的重新构思[EB/OL].[2014-07-28]. http://www.lib.nthu.edu.tw/library/project/2013forum/.

[收稿日期]2014-08-12

[作者简介]陈 峥(1979—),女,馆员,本科,山东省济宁市图书馆。