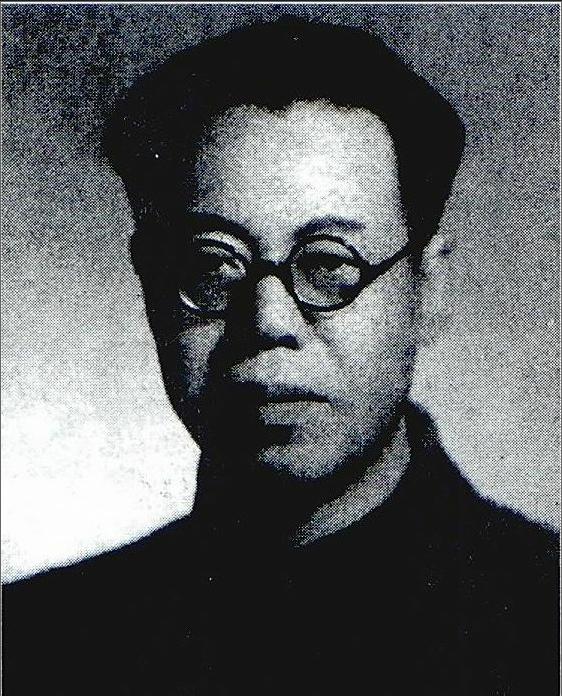

还原一位真实的李立三

沈良桂

位于湖南省醴陵市的李立三故居原为湖南省级文物保护单位,2013年5月提升为全国重点文物保护单位——这是否意味着,李立三同陈独秀、瞿秋白这些犯过路线错误的领导人一样,也要恢复更客观、公正的认识与评价?

几十年来我们所接受的大多为李立三的负面信息,而在故居,笔者却第一次看到了、感受到了这位革命家的另一面。当年从这里走出去闯荡天下的李立三,曾是与毛泽东、周恩来、刘少奇等人齐名的中共第一代领导人物;他叱咤风云,既立大功,又犯大错;他是中国工人运动的先驱,安源路矿罢工的领导者,五卅运动的总指挥;他一生波澜壮阔,宦海浮沉,伤痕累累,是一位充满传奇和悲剧色彩的革命领袖。

因“立三路线”被解除政治局委员职务

中共早期的两大革命运动,一是工人运动,有时表现为城市暴动;一是农民运动,有时表现为农民暴动。两大运动的领导人,一位是李立三,一位是毛泽东。

在共产国际的词典里,工人运动更具正统性,所以李立三也曾有点儿看不起毛泽东的农民运动与农村根据地。他认为:“乡村是统治阶级的四肢,城市才是他们的头脑与心腹,单只斩断他的四肢,而没斩断他的头脑,炸裂他的心腹,还不能置他们的最后的死命。这一斩断统治阶级的头脑、炸裂他的心腹的残酷斗争主要靠工人阶级的激烈斗争——城市暴动。”

1930年中原大战爆发,这是国民党新军阀之间的一场混战,一方面削弱了军阀自身的力量,另一方面也为革命力量的发展提供了机遇,使工农红军及其农村根据地渐渐得以恢复与壮大。正是在这种有利的革命形势下,加之共产国际一系列“反右倾”的指示,使得李立三对中国革命的前景产生了十分乐观、狂热但又虚幻的估量:预计在武汉、南京暴动胜利后,蒋介石被迫迁都北京,而苏维埃中央政府在武汉成立,形成武汉与北京两个政权南北对峙的局面。与此同时,在北方进行冀鲁豫暴动,推翻北京政权;在东北举行哈尔滨、大连起义;在南方进行广州、香港暴动,引起帝国主义与苏联的战争,一举实现世界革命。

就在李立三沉湎于集中红军“会师武汉,饮马长江”之时,中原大战行将结束,蒋介石挥师南下,由此开始了对城市暴动的血腥镇压、对工农苏区旷日持久的“围剿”。

周恩来于1930年8月从莫斯科回到上海,主持召开六届三中全会,迅速纠正和终止了李立三的左倾运动。从6月至9月短短3个月的城市暴动,使革命付出了惨痛的代价。周恩来在会上说:“中央在这一时期中,政治局是集体指导的,负责问题是整个的。当然立三同志负责要多一些。”批评了李立三在工作布置上部分地犯了左倾冒险主义倾向的错误,当时周恩来的批评用词是宽容谨慎的。

李立三在会上勇敢承担责任,并就中国革命与世界革命、革命形势的估量、党的总路线等九个方面进行检讨。他总结道:“当时我很幼稚,巴不得革命早日成功,下达了许多错误指示,给革命带来了严重的损失。想起这些牺牲的同志,想起给党造成的不可补救的损失,我简直不能用语言来表达自己对犯错误的痛恨。我只能表示一点:我要用我毕生的精力努力向党、向人民赎罪补过,直到生命的最后一息。”(《生死绝恋:李莎与李立三的婚姻》,中共党史出版社2008年版)李立三没有推责,而他当时只是政治局委员、秘书长兼宣传部部长,总书记是向忠发;也没有诿过,尽管共产国际前后四次来信要“反右倾”。

李立三因“立三路线”被解除政治局委员职务,并于1930年10月被共产国际强令调往莫斯科,一去就是15年。其中有两年时间是在“世界无产阶级红色堡垒”的监狱中度过的。

自我“总清算”

1946年,李立三终于从苏联回到东北,化名李敏然。一些单位请他去讲党史,他就选择介绍“立三路线”的错误,并分析形成的原因和领导者个人的责任。讲完后场上一片赞扬声。但也有人听后疑惑不解:“您怎么会知道犯错误的人心里想什么?”李敏然的回答令全场大吃一惊:“我就是李立三。”短暂的沉寂后,会场响起了雷鸣般的掌声。许多人多年后还回忆说,听了那次课,才知道什么是老革命家的坦荡胸怀和自我批评精神。

1955年夏天,一位老同志去看望李立三,问他最近在忙什么,他说:“工作照样忙,但是我要对过去来一个总清算。”这个“总清算”,就是准备在党的第八次全国代表大会上发言。尽管在过去的岁月中,无论在共产国际还是回国后的不同场合,他已数次反复作了深刻检讨,但为了教育全党,李立三还是不惜让自己再当一次“反面教员”。他认真准备了一个长篇发言稿,呈送毛泽东。毛泽东阅完后很满意,8月30日在发言稿上批示:“退李立三同志:看了一遍,觉得可用,只做了一些文字的修改,请加酌定。”

1956年9月15日,中共八大在北京召开。李立三于9月23日在大会上发言。他一上来就开宗明义,自己点自己的“名”:“大家知道,我是第二次‘左倾机会主义路线——立三路线错误的负责人,并且是第一次‘左倾机会主义路线的积极参加者……”李立三的这个发言,对自己的思想作了诚恳坦率的解剖,表现了一个共产党员认真的自我批评精神。他的发言赢得全体代表的赞赏,据说郭沫若感动得流下了热泪。

就在大会闭幕不久后的1957年2月27日,毛泽东在最高国务会议上作《关于正确处理人民内部矛盾的问题》的报告时,把李立三与陈独秀、张国焘、王明、高岗、饶漱石等人相提并论,当作知识分子中也出“坏人”的典型。李立三参加了这次会议,亲自聆听了毛泽东在会上对他的批判。他实在按捺不住心中的不平,回到家里给毛泽东写了一封长信,其中提到:

老实说,对于这一点,我是有些想不通的。

李立三路线当然是很坏的,任何时候都可以把它当作坏的榜样来教育党员的。但是,李立三作为一个党员来说,是不是因为犯过路线错误,就永远是一个坏党员,只能当作坏的榜样“教员”呢?

我当然不能说,我现在已经完全认识了错误,完全改正了错误,但的确是想努力改正错误的。希望将来“盖棺论定”的时候,能够博得党的一句好评:“李立三虽然犯过严重错误,还算是一个能够真正改正错误的、忠实的党员。”因此,当听到你在讲话中,把我也当作坏的榜样的时候,是感觉有些委屈的。我在万分高兴之中感到有一点不愉快的原因,就在这里。endprint

后来,毛泽东接受了李立三的意见,1957年6月19日(《人民日报》发表报告全文时,删去了李立三的名字。

被淹没的两大功劳

功劳簿上往往是“一俊遮百丑”,反过来,也往往是“一丑盖百功”。李立三就是如此,起码他有两大历史功劳:安源大罢工的主要领导人与南昌起义的发起者之一,可这些因为三个月的“立三路线”而被淹没了。

1921年末,李立三受陈独秀派遣,回湖南协助毛泽东开展工作。“洞庭有归客”,毛泽东起身出迎;“潇湘逢故人”,李立三随即应对,两人相视大笑。在愉快的氛围中,他们畅谈了几年来各自的经历。毛泽东说,湘区党组织认真贯彻中共一大决议,集中力量开展工人运动,又特别谈到了安源路矿工人的情况,建议李立三到那里去组织领导工人运动。1921年12月下旬,毛泽东与李立三从长沙乘火车到安源实地考察。安源距醴陵近在咫尺,离家去国两年多、远渡重洋归来的李立三,路过家门却无暇回去看看,而是直奔安源。

大半年后,刚从莫斯科学习回国的刘少奇,奉中国劳动组合书记部和中共湘区委员会派遣,于次年9月11日抵达安源,协助李立三工作。第二天晚上,李立三主持召开党支部会议,与刚到达的刘少奇一起研究了罢工的具体计划,决定成立罢工委员会,由李立三担任总指挥,全面指导罢工斗争。

中共早期领导的工人运动,如“二七大罢工”、五卅运动等都先后失败了,只有1922年安源路矿大罢工是唯一成功的先例。正如刘少奇所说:“这次大罢工,秩序极好,组织极严,工友能服从命令,俱乐部只花费120余元,未伤一人,未败一事,而得到完全胜利,实实在在是幼稚的中国劳工运动中绝无仅有的事。”安源罢工的成果之一,是培养了一批产业工人党员。1924年中共党员的总数是900人,其中安源路矿的党员就达300人,占全党人数的1/3,这是李立三对党的一个难得的贡献。然而由于历史的原因,这段史实却长期未能得到实事求是的反映。

这里有一则李立三“两次被追悼”的故事,可见罢工运动中的险情万分:当时,面对工人的大罢工,路矿当局恐慌万状,一面派代表与俱乐部接洽,一面采取种种阴谋进行破坏。一天,李立三偕夫人李一纯秘密回醴陵,在老关车站遇见一个在车站工作的同学。这位同学热情招呼李立三夫妇到他家里去吃饭。席间,那位同学给手下人使个眼色,手下立即溜进办公室给株洲打电话,要株洲火车站马上派机车来,把工运“魁首”李立三劫往长沙。事也凑巧,那人打电话时被一工友听到,工友立即给开往安源的火车司机报了口信。酒毕,李立三夫妇起身告辞,可主人一再想法挽留。这时开往株洲的机车,鸣叫着开了出来,正在这紧要关头,只见大群工人举着洋镐蜂拥而来,呐喊着包围了车站,把李立三夫妇抢走了——敌人的阴谋最终破产。

路矿当局为瓦解工人意志,又施一计:他们买通当时的官方报纸登了一则消息,说李立三为罢工事到长沙,被湖南督军赵恒惕所擒,腰斩于长沙小吴门外。消息不胫而走,甚至远传到尚在法国学习的赵世炎、周恩来、王若飞等人耳中,他们信以为真。于是,旅欧党团员和勤工俭学的学生集合在巴黎郊外的华侨协社,专门为李立三举行追悼会。后来安源罢工胜利的消息传到法国后,大家才知道李立三依然活着。

“五卅惨案”发生后,美、英、日、法、意等国如临大敌,将军舰开到上海,一批陆战队员登岸,在各租界用沙袋筑起堡垒,对工人学生继续进行镇压。枪弹激起了上海的民愤,中共中央再次召开紧急会议,决定组织行动委员会,建立各阶级反帝统一战线,发动全上海罢市、罢工、罢课。为加强对日益高涨的工人运动的领导,统一上海各工会组织,中央决定成立上海总工会,公推李立三为委员长,刘少奇为总务科主任。上海总工会的成立,标志着上海工人运动的分散状态开始转向集体的有组织活动,也再次把李立三推向了生死斗争的第一线。

当时统治上海的奉系军阀邢士廉发出封闭上海总工会的命令,并通辑和搜捕李立三。9月21日,李立三在工人的掩护下,化装登上去武汉的外国轮船。到达武汉后,哪知武汉统治者、直系军阀吴佩孚得到了消息,便雇佣了据说会“飞檐走壁”的江湖刺客企图刺杀李立三。刺客跟踪李,却见他日夜都跟一些穷苦劳工在一起,认定这是个好人,为李的行为所感动,便将吴佩孚要行刺他的阴谋相告,使李立三得以迅速转移。刺客也很精明,为骗过吴佩孚,就编了一个李立三已被刺死的谎言。吴佩孚信以为真,次日就在报纸上公布了这一消息。工人们听说李立三遇害,无不悲痛,纷纷举行追悼会——于是,李立三第二次被“追悼”。南昌起义的重要领导人

长期以来,一些有关现代革命史的书籍、展览在介绍南昌起义时,只有周恩来、朱德、贺龙、叶挺等人,很少或根本没有提过李立三;一般党史读物在谈到南昌起义领导人时,也从不提及李立三。其实,李立三不仅是南昌起义的重要领导人,而且是最早发现机遇并提出起义的人之一。

汪精卫在武汉叛变革命后,武汉的革命力量转移到了上海。1927年7月19日,李立三和邓中夏抵达九江,谭平山也到了九江。当晚,在九江的一幢两层楼房里,李立三主持召开了一个重要会议。他们发现贺龙的二十军和叶挺所在的十一军都在九江、南昌附近,意识到这是十分难得的机遇。三人商议,在军事上赶快集中南昌,在此联合贺龙的二十军举行暴动,解决三、六、九军在南昌的武装。第二天,他们即上庐山与在此地休息的瞿秋白商议。瞿听完李立三、邓中夏的分析后,情绪激昂地说:“我们早就该这样干了,我们已被压抑得太久了,也许这次暴动会给我们党带来新希望。”7月23日和24日,李立三、邓中夏、谭平山、恽代英又在九江开会,具体研究了南昌暴动的计划、政纲、宣言,并急电中央征求意见。

25日,武汉临时中央召开常委会,赞成李立三等人的报告,通过了瞿秋白由九江带回去的提案。李维汉在《回忆与研究》中,对举行南昌起义建议的提出有明确的记叙。他写道:

汪精卫公开叛变后,五人常委派了李立三、邓中夏、谭平山、恽代英等一部分中央负责干部前往九江,准备组织党在北伐军中的部分力量,重返广东,继续革命,反对新老军阀。旋因军事形势变化,敌情紧急,李立三同志等一致向中央建议,在南昌举行起义。并征得当时在庐山休息的瞿秋白同志的同意。政治局常委同意他们的建议,并派周恩来同志前往南昌担任前敌委员会书记,委员有李立三、恽代英、彭湃等人,遂于八月一日胜利地举行了有重大历史意义的南昌起义。

真正的追悼会

1967年6月15日,在“中央文革小组”的支持下,成立了一个由各地58个造反组织参加的“批斗李立三反革命集团联络站”。联络站发表公告称:“窃取华北局书记处书记职务的李立三,是一个老牌的反革命修正主义分子、托洛茨基分子、里通外国分子。四十年来,他一贯地、猖狂地反对我们最最敬爱的伟大领袖毛主席……积极为党内头号走资本主义道路的当权派刘少奇篡党、篡政、篡军活动效劳。他勾结一小撮牛鬼蛇神,进行一系列里通外国的反革命罪恶勾当……”

根据这些无中生有的”“罪状”,揪斗李立三的浪潮铺天盖地而来。仅在一个月内,大型批斗会就达14次之多。为此,李立三先后五次给党中央和毛主席写信呼救,但得不到任何答复。

1967年6月22日,是李立三一家最不幸的一天。这一天,一群造反派对李立三进行审讯,并告知下午举行批斗会。下午3点,批斗会现场早就挤满了人,但就是不见批斗对象。一个星期后,造反派在华北局机关干部大会上宣布:李立三畏罪自杀,自绝于党!也就在李立三被迫害致死的同一天,由陈伯达签署逮捕证,他的夫人李莎被捕;同时被捕的还有他的两个女儿——李英男、李雅男。她们一同被关进秦城监狱,但是母女、姊妹之间相互隔离,虽近在咫尺,却彼此不知下落。

1980年3月20日,在北京中山公园中山纪念堂,中共中央为李立三举行了700多人参加的追悼会。邓小平、胡耀邦等党和国家领导人到会,彭真主持会议,王震致悼词。悼词充分肯定了李立三一生的功绩:“李立三同志的一生,是革命的一生,战斗的一生,他为中国人民的解放事业和伟大的共产主义事业,贡献了自己的毕生经历。现在,党中央决定为李立三同志平反昭雪,恢复名誉。林彪、‘四人帮一伙强加给李立三同志的一切诬陷不实之词,都通通推倒。”

这个姗姗来迟的追悼会,是在李立三谢世十三年后举行的,也是李立三传奇一生中为他举行的第四次追悼会,当然也是一次真正的追悼会。虽然如此,同前几次“追悼会”一样,也是既没有遗体,也没有骨灰,因为他的骨灰早在十几年前就被人随便处理了。经多方寻找未果。党旗覆盖下的骨灰盒,只放了李立三生前用过的一副眼镜,一枚印章

(摘自《同舟共进》2014年第8期)endprint