长三角地区旅游空间结构演进研究:2001-2012

黄雪莹,张 辉,厉新建

(1.北京交通大学 经济管理学院,北京 100044;2.北京第二外国语学院 旅游管理学院,北京 100024)

一、引 言

产业与空间是区域旅游发展的两个重要问题。科学的旅游产业布局与合理的旅游空间结构,对区域旅游发展具有重要意义。20世纪60年代开始,国外学者对旅游空间结构的研究兴起。Christaller(1964)引入区位论,研究游憩活动与地理空间的结构关系[1]。Hills建立了旅游空间的核心-边缘理论模型,强调边缘地区对核心地区的依赖[2]。还有学者对此进行了实证研究[3]。Miossec(1976)从空间结构角度研究旅游目的地演化过程[4]。Bultler(1980)提出了旅游目的地生命周期理论,将旅游地的演化过程分成6阶段[5]。1985年,英国学者Mitchell在《旅游地理学:述评与展望》中,曾提到空间关系的研究是未来旅游地理学一个重要的研究方向。从20世纪80年代至今,国内外研究出现了趋势上的变化,国外关于旅游空间结构的研究呈现下降趋势,而国内在此维度的研究呈上升趋势[6]。国内外主要的研究内容集中在旅游空间形态、模式与优化[7-9],旅游流空间结构[10-11]、旅游空间结构演化与影响因素[12-13]、旅游空间关系与空间组织[14-15]等方面。研究旅游空间结构的方法主要有洛伦兹曲线与集中化指数[10]、赫尔芬达指数、基尼系数、锡尔系数、区位商、位序—规模模型、变异系数、聚类分析、引力模型[8,10-11,14-20]等方法研究区域旅游空间格局。

目前的成果主要通过旅游收入、旅游人次等因子对旅游空间结构的发展、演化展开分析,并未将旅游空间看作一个完整的地域系统进行研究。根据旅游活动从发生到完成的全过程,旅游地域系统分为旅游主体、旅游客体与旅游媒体三个子系统[20]。我国的旅游发展形成了以区域为主体的空间结构系统,在社会主义市场经济运行中,产业政策的导向作用越来越突出,随着经济环境对旅游业增长的影响越来越明显,支撑区域旅游发展的经济环境与政策等外部性因素应得到更多的关注。产业政策与外部经济环境因素对旅游空间的影响也应体现在旅游空间结构变迁的研究中。随着长江三角洲(简称“长三角”)区域内高速交通体系的网络化发展,区内各城市目的地日益密切的经济联系,推动该区域旅游空间向高级发展阶段演化。作为发展中国家的城市群的典型代表,关注长三角区域旅游空间结构的变迁研究,对其他发展中国家城市群的发展具有案例性的启示作用,对本区未来旅游产业合理布局也具有重要的现实意义,值得深入探究。囿于分析数据的一致性与完整性要求,主要讨论2001年以来长三角区域旅游空间结构的演化趋势。

二、数据说明、研究方法与研究区域

(一)数据来源与说明

本文采用省区与各市域(包含城乡)的旅游统计数据对长三角区域的旅游空间结构进行分析,所指的旅游空间结构是长三角区域旅游功能服务体系及各旅游地域系统内各维度上形成的网络结构,及其在较长时间尺度上的波动。分析数据主要来源于中国统计年鉴、中国旅游统计年鉴、各省市统计年鉴、各省市旅游统计报告等,涉及主要有入境旅游人次、国内旅游人次、国际旅游外汇收入、国内旅游收入、星级饭店床位数、地区交通线路里程、第三产业增加值、人均GDP、常住人口数量、国土面积等。根据考察的目的,为使数据在浙江、江苏、上海之间更具一致性与可比性,更科学地揭示长三角区域旅游空间结构的演进规律,对各类指标数据进行了处理,采用人均指标与密度指标来代替指标的绝对数。

(二)研究方法

区域旅游空间结构各因子不平等程度的测量。泰尔指数(Theil entropy measure),是一个测度经济不平等的统计量,能够衡量组内差距和组间差距对总差距的贡献。泰尔熵T指数对上层收入水平的变化敏感,而泰尔熵L指数对底层收入水平的变化敏感,为了使选取数据更加具有适用性,常用T指数与L指数的算数平均数来计算。公式如下:其中,xi是某一指标在第i个地区或空间位置上的观测值,是该指标在区域中的平均值,N是地区或空间位置的数量。Ts的值越趋向于0,说明指标的空间分布越均衡。Ts的值越大,说明指标的空间分布越不均衡。

区域旅游空间结构演化。从地域系统角度将旅游空间分为多个衡量维度,各维度设置衡量因子,因子总个数为N(N>3),测度每个因子的泰尔指数。设原点(0,0)为区域旅游空间结构的均衡点,建立平面坐标系,用线段将平面分为N等份,每条线段的长度为其所代表的衡量因子的泰尔指数,将线段的顶点依次连接组成一个多边形。计算多边形各顶点到长轴中心的距离,取最远点与长轴的两端点作三角形ABC,作该三角形的最小外接圆O,计算圆O的面积,圆O的面积大小代表区域旅游空间结构的均衡程度。依照上述方法运用MATlAB 8.0软件,利用上海市、江苏省、浙江省2001年至2012年相关指标的数据,绘图并测算圆O的面积,图形的变动即解释了区域旅游空间结构的演进过程。在均衡点与圆O的圆心距离一定的情况下,圆的面积越大,说明区域旅游空间结构越不均衡,空间集聚与旅游极化现象越明显,面积越小,说明区域旅游空间结构越均衡,区域内部差距越来越小,达到绝对均衡时,圆O即成为一点。同时,均衡点与圆O的圆心距离越大,说明其中某些因子对旅游空间结构的影响权重更大,而距离越小,说明各因子对旅游空间结构的影响程度区域趋于平衡。

需要说明的是,现实生活中,旅游空间结构的绝对均衡状态是不可能实现的,因此,假设区域内衡量旅游空间结构的每一指标的泰尔指数不超过0.05时,视为达到相对均衡态势,那么这一相对均衡状态对应的圆O的面积小于7.85×10-3。

(三)研究区域

考虑到获取数据的可行性与便利性,研究中界定长三角的范围是以沪宁杭为中心的江苏省、浙江省、上海市的全部范围。至2012年,本区国土面积约21万平方公里,常住人口数约15 777万人,区域GDP达108 765.8亿元人民币,占全国GDP总额的20.94%,人均GDP为68 939.47元人民币,是全国平均水平的1.8倍。长三角城市群是发展中国家城市群的典型代表,经济发展规模与速度、社会发展基础等方面在我国、甚至全球发展中国家城市群中处于领先地位。从地区总体情况来看,2012年,长三角区域第三产业的增加值占GDP比重约47%,第三产业从业人员超过38%,正在逐步接近后工业社会发展阶段,较高的服务业发展程度为区域旅游业发展提供了全面的支撑条件,推动了休闲、商务等不同目的的旅游需求增长。区域内旅游资源丰富多样,截至2012年底苏浙沪两省一市拥有5A级景区32家,4A级景区283家;长三角地区拥有星级饭店2300余座,超过46万张床位,旅行社达5 000余家。2012年,地区接待入境旅游人次2 458万人次,国际旅游外汇收入达170.32亿美元,约占全国同期总量的34%;地区接待国内旅游人次110 217万人次,国内旅游收入超过13 756亿元人民币,约占全国同期总量的61%。

三、旅游空间结构演进的测度

(一)旅游空间维度与要素的识别与研究

关于旅游地域系统构成因素研究,国内外学者进行了大量的工作。张亚林(1989)将旅游地域系统分为旅游主体、旅游客体与旅游媒体三个子系统,在此分类体系下分析旅游地域系统内部结构,认为旅游客体子系统包含自然和人文旅游资源结构因素,旅游主体子系统包含旅游行为结构与旅游市场结构因素,旅游媒体子系统包括旅游基础设施结构与旅游服务管理结构因素[20]。Pearce(1995)将区域旅游供给的五大空间要素具象为吸引物、交通、住宿、支持设施和基础设施[21]。M.Fagence(1995)认为区域旅游规划时首先要找到区内适宜开发旅游业的地带,旅游地的区位、旅游资源的类型和聚集程度、旅行路线与旅游网络、舒适的地方、空间布局等是表达区域旅游的空间因素[22]。在前人研究的基础上,旅游空间结构演进过程的系统分析,须从旅游主体、旅游客体、旅游媒体三个维度上挖掘空间演变的衡量因素。然而我国社会主义市场经济的运行中,产业政策的导向性作用、服务业的支撑与经济环境对区域旅游空间结构发展演变的影响越来越明显,因此应纳入旅游空间结构大研究体系中(见图1),但本文不再赘述,后续将特别撰文讨论支撑体系对旅游空间结构的影响程度。

图1 区域旅游空间体系

旅游地域系统的构建以满足旅游者需求为导向,旅游主体子系统主要体现旅游者行为及市场结构在旅游空间上的分异态势,主要用旅游需求水平来分析。旅游客体子系统是满足旅游需求的资源与客观条件,是促成旅游者行为选择的重要因素,选择旅游住宿接待能力与旅游效益水平两个指标来考察旅游客体子系统的空间格局。虽然旅游客体子系统中,旅游吸引物的数量与空间分异在很大程度上决定着区域旅游空间格局与发展方向,但由于景区标准不统一导致得不到准确的统计数据,因此不作分析。旅游媒体子系统包含旅游交通、旅游及相关服务体系等反映区域的旅游通达性、服务业发展水平的因素。区域旅游支撑体系主要表现为区域经济发展水平、旅游产业政策等对旅游空间布局具有重大影响的外部性因素,一般来说,旅游目的地经济发展越高,对旅游基础设施与专项设施的投入就越大,政府主导下制定的推动旅游业发展的政策在某种程度上直接影响旅游空间格局的变迁。

(二)各维度衡量因子的指标与说明

从旅游主体、旅游客体、旅游媒体三个层面选取的旅游空间结构测度指标,主要解释如下:

(1)旅游需求水平。拟采用各省市每万人接待入境旅游人次与国内旅游人次来衡量,即旅游人次除以常住人口数量(万人)。指标数据既能体现各地区的旅游需求强度,又能说明入境旅游与国内旅游两大市场的结构问题。

(2)旅游住宿接待能力。拟采用星级饭店床位密度即星级饭店床位数除以地区国土面积来衡量。一般来说,比值越大,表明地区为旅游者服务的功能就越强大。迪弗特旅游功能指数把为旅游者提供的床位数同当地居民人口的比率,作为衡量旅游业区域经济地位的总测度指标(Defert,1967)[23]。但是星级饭店的住宿业务主要面向外地居民,因此,采用密度指标比采用人均指标更加合理。Boniface and Cooper(2009)注意到,迪弗特旅游功能指数适合衡量度假型旅游目的地,但它低估了一日游游客对大城市和古镇旅游业发展的影响[24]。在综合性的旅游目的地,过夜游产生的住宿与消费需求,经济贡献远大于一日游地区,加之一日游统计数据缺失较多,旅游住宿接待能力能在一定程度上体现出目的地旅游功能的实际情况。

(3)旅游业效益水平。拟采用人均旅游收入来衡量,即国际旅游外汇收入与国内旅游收入之和除以入境旅游人次与国内旅游人次之和。由于浙江与江苏的旅游增加值无法从各类统计年鉴中直接获得,因此选用旅游收入指标来代替区域旅游发展的效益水平。长三角地区的旅游业处于较高的发展水平,选用人均旅游收入更能真实的反映区域旅游发展状况。

(4)交通网络密集度。拟用进入目的地的交通线路密度来衡量,即地区的高速公路与铁路交通线路里程之和除以区域国土面积,该指标越大,交通网络越密集,地区在区域内的可进入性越强,旅游者集散更加便利。

(5)服务业发展水平。拟采用长三角地区第三产业人均增加值来表示,即第三产业增加值除以地区常住人口数量。该指标越大,地区服务业发展水平越高。

四、长三角区域旅游空间结构演进分析

(一)旅游主体维度的趋势分析

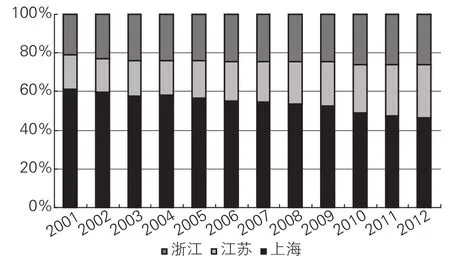

2001-2012年,长三角地区入境旅游者活动显现出集中度高的空间特点,十几年来区域内差异日渐缩小,但一直处于不均衡态势(见图2)。2001-2004年,长三角地区每万人接待入境旅游人次为绝对不均衡状态,2005-2007年,地区间差距逐年缩小,2008年之后指标在空间上的不均衡度呈现出相对稳定状态下的区域差距缩小态势,但仍属于空间相对集中的特点。图3显示,2001年,上海市每万人接待入境旅游者为1223人次,分别是江苏省与浙江省同期数据的5倍、4倍,2008年之后,上海市与浙江省在本指标上的差距日渐缩小,但是江苏省与上海市的差距仍较大;足以体现出上海作为区域甚至全国的对外经济中心,具有无法取代的绝对优势,而浙江逐渐崛起使长三角入境旅游者活动的空间结构在集聚状态下趋向于接近相对均衡的高水平发展阶段迈进。

图2 2000-2011年长三角旅游空间结构各衡量指标的泰尔指数

图3 2001-2012年沪苏浙每万人接待入境旅游人次比例

2001-2012年,长三角地区国内旅游者活动的空间特点表现出从高度集中到区域内各地区差异趋向缩小的变化,尽管差距在缩小,但国内旅游者空间活动仍集中于部分区域。本指标的泰尔指数与每万人接待入境旅游者呈现出同步变化的特点,不同的是,2012年,本指标达到所有指标中的最小泰尔指数(0.18),意味着沪苏浙接待国内旅游者相对规模的空间分异较其他五个指标更加向相对均衡范围靠近,但距离相对均衡范围还需经历较长的发展演进。

(二)旅游客体维度的趋势分析。

从旅游客体维度来看,从2001-2012年,长三角地区星级饭店床位密度的泰尔指数在0.76~1.05间呈高位波动变化,而人均旅游收入指标的泰尔指数则在0.24~0.44呈低位波动变化,二者皆为较稳定的空间极化态势。星级饭店床位密度总体上反映出旅游设施空间结构的极化程度略有降低,2012年该指标泰尔指数达到最低,为0.76,旅游设施空间结构仍维持在高度极化的水平上,集聚于上海、杭州、苏州、南京等地。2001-2009年,人均旅游收入的泰尔指数呈现极小的下降趋势,意味着这段时期内旅游收益水平在长三角地区内的差距略有减小,但2010年开始该指标的泰尔指数强势上扬,并且超过了2007年的水平,说明无论三个地区旅游人次如何增长,旅游收益的空间结构极化现象一直都存在且在较长时期内难以逆转。而对于2010年人均旅游收入指标的泰尔指数的突然升高,上海举办世博会这一重大事件发挥了很大的作用。

(三)旅游媒体维度的趋势分析

从旅游媒体维度来看,2001年至2012年长三角地区交通线路密度与第三产业人均增加值的泰尔指数均呈逐年下降趋势,但空间极化的特点依然明显。地区内沪苏浙的进入性交通发展水平从2001年的高度不均衡,至2012年,沪苏浙三地内外交通发展的差距一直在缩小,2008年之后泰尔指数维持在0.4上下。一般来说,可进入交通对地区旅游业发展起决定性作用,因此,交通网络越密集的地区,旅游业发展总体水平越高。区域内交通发展不均衡影响地区旅游空间结构出现极化特点。关于第三产业人均增加值空间分异,泰尔指数计算结果显示长三角地区服务业在区内各省市发展差距逐年缩小,原因是苏浙两省的服务业发展水平逐年接近(如图4);但上海市与两省的差距一直较大,导致服务业发展空间失衡现象依然存在。旅游业属于服务业范畴,服务业发达的地区旅游业具有良好的发展基础,服务业发展的地区不均衡也是解释旅游空间结构极化发展的原因之一。

图4 2001-2012年沪苏浙第三产业人均增加值比例

(四)长三角区域旅游空间结构演化总体趋势

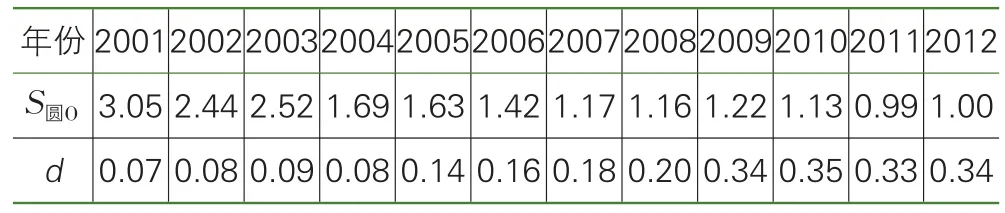

从三维度六因子综合结果来看(表1),2001-2012年,长三角地区旅游空间结构演化呈现地区差异缩小的空间极化趋势,2007年之后,地区旅游空间网络展现了相对稳定的空间极化特点,从长期的发展趋势来看,该区旅游空间结构可能趋向接近相对均衡范围演化,说明作为区域中心的上海对周边地区的辐射能力增强,但预计短时期内极化态势不会有大的改变。表1数据显示,达到目前的空间极化程度与文中定义的相对均衡状态(对应的圆O的面积小于7.85×10-3),还需经历长期的发展过程。

表1 最小外接圆面积(S圆O)、圆心与均衡点距离(d)表

2001-2004年,各因子对旅游空间结构的影响权重趋向平衡,因为此时各因子的空间分布都极度不平衡,随着旅游业的积累、地区经济社会综合条件的发展,空间分异的差距逐渐缩小,尤其是2008年后,旅游基础设施等因素高度集聚、旅游收益地区分化对旅游空间结构演化的影响程度更大,从整体趋势来看,呈现较稳定的极化状态。

(五)政策、环境等因素对长三角区域旅游空间结构演进的影响

根据制度经济学的理论,国家制度决定旅游经济的绩效。政策是制定制度的方向,制度是实现政策目标的手段,改革开放以来,我国旅游经济空间分异极不均衡的实践说明,政策、制度、环境等因素对长三角区域旅游空间结构演进产生了重要的影响。

制度与环境方面。1999年,国务院修订了《全国年节及纪念日放假办法》,延长春节、劳动节、国庆节为7天长假,形成了“黄金周”假日制度,助推了长线旅游的发展,形成了以长距离旅游方式占主导地位的点线旅游运行方式。2008年,我国对黄金周制度进行改革,将劳动节长假变为3天短假,同时增加元旦、清明、端午、中秋四个小长假,周末游、城郊游成为更多人的出游选择,发生在本区域内的短途旅游活动逐渐增多并上升为主流。散客服务体系的建设与完善,促使散客游方式逐渐取代团队旅游方式,推动长三角向板块旅游空间组织方式转变。再者,旅游经济强调集约效益,旅游能量的空间集聚为旅游产业与其他产业的融合发展提供了空间与基础,形成了聚散结合的旅游空间形态。区域一体化的发展,区域经济中心确立,长三角地区形成了较为稳定的旅游空间极化态势,以上海为增长极、与周边多个飞地相互伴生的旅游极化—飞地的空间格局。

旅游政策与发展战略方面。20世纪90年代前,具有创汇功能的入境旅游得到发展。1992年中共中央、国务院《关于加快发展第三产业的决定》,进一步明确旅游业是第三产业的重点,各级政府相继把旅游业列入国民经济和社会发展计划,国内旅游起步。1997年,我国确立了“大力发展入境旅游,积极发展国内旅游,适度发展出境旅游”的方针,开始重视国内旅游市场发展。2005年,三大市场开发战略调整为“大力发展入境旅游,规范发展出境旅游,全面提升国内旅游”,强调国民旅游的重要地位。2009年,为解决全球金融危机带来的入境市场不景气问题,国家旅游局适时提出“大力发展国内旅游,积极发展入境旅游,有序发展出境旅游”的基本方略,扩大内需弥补入境市场份额降低带来的损失。对三大旅游市场政策的态度转变,标志着我国旅游市场从以发展入境为主转为重视国民旅游,打破了先前全国各地都是世界市场的旅游目的地格局。长三角地区是我国重要的旅游目的地又是重要的旅游客源地,国民旅游的大规模发展将进一步调整地区旅游业空间格局。

五、结论与启示

(一)结论

十几年间,长三角区域旅游业发展的地区差距有缩小的趋势,旅游空间结构极化的态势经历了从高度不均衡到持续稳定的不均衡状态,区域中心对周边地区的辐射能力增强,极化状态短期内可能不会改变。各因子对旅游空间结构演进的影响程度,经历了从平衡到不平衡的变化。政策环境等因素影响旅游空间结构从点线旅游向板块旅游运行方式演化,旅游极化—飞地空间格局正在形成。

从地域系统发展的角度,综合研究旅游空间结构是一个较新的视角,尽管研究过程中由于数据无法获取导致某些选用的指标为替代指标,但仍能实现对2001-2012年长三角地区旅游空间格局的框架性认识,对类似的发展中国家城市群旅游空间分析具有一定的参考价值,且历时性的分析是为了对现阶段旅游空间发展的背景有清晰、全面的认识,利于空间组织与结构优化。

(二)长三角旅游空间发展与合作的思路

旅游地域网络发展不均衡是区域旅游发展的一种常态,因此,探讨不均衡状态下区域旅游合作与区域旅游综合效益优化的问题,显得极为重要。未来,长三角旅游空间发展与合作的思路如下:

第一,在旅游空间组织方面,旅游空间将从行政区域向“旅游极化点—旅游飞地”模式下各旅游空间根据功能合作发展的旅游区域转型,将形成有赖于“客源地—集散地—目的地”链条组合。

第二,从旅游空间合作角度,客源地、集散地、目的地不同经济空间在发展中承担着不同的旅游功能,推动了区域旅游合作方式的转型。根据旅游活动的特征,旅游合作将主要发生在客源地-目的地,集散地-目的地之间。若如果两个区域同为目的地,可通过差异化发展策略通过增强旅游吸引物互补性的方式加强合作。

第三,旅游产业运行依赖的空间将以景区(点)为中心转为以整个目的地为依托,因此,区域旅游中心城市应着力增强集散功能,而旅游目的地应将发展重点从景区打造转移到公共服务体系建设上。政府应注重引导旅游目的地摒弃门票经济,创造良好的旅游环境与独特的文化氛围,带动旅游景区相关餐饮、零售、纪念品等多种业态的发展,提高经济效益,形成区域内联动的、完整的旅游产业链。

第四,既不是旅游目的地又不是旅游集散的飞地区域,应主动配合旅游增长极的发展,根据自身优势与特点进行旅游资源配置,走差异化发展之路,抓住短途旅游市场,发展一日游;注重区域内居民旅游市场的培育,发展休闲产业,满足短途旅游不断增长的需求。

最后需要说明的是,本文重在分析趋势的演进而难以对长三角区域旅游空间结构的逐年演变情况及现阶段特点进行精准、全面的分析,下一步将关注对现阶段旅游空间结构的发展与优化研究。我国的旅游发展及空间结构演化无不伴随着制度的创新,产业政策效度的衡量本身就是一个复杂的课题,产业政策等支撑体系因素对旅游空间结构的影响研究也是今后着重深化的方向。

[1]Christaller W.Some considerations of tourism location in Europe:the peripheral region-underdeveloped countries-recreation areas[J].Papers and Proceedings of Regional Science Association,1964(12):95-105.

[2]Hills T,Lundgren J.The impacts of tourism in the Caribbean:A methodological study[J].Annals of tourism Research,1977(5):248-267.

[3]WeaverDB.Peripheriesoftheperiphery:TourisminTobagoand Barbuda[J].AnnalsofTourismResearch,1998(2):292-313.

[4]Miossec J M.Elements pourune Theorie de I’Eseape Touristique[M].Aix-en-provence:Les Cahiers Du Tourisme,1976:20-32.

[5]Butler R W.The concept of a tourist area cycle of evolution:implications for management of resources[J].Canadian Geographer,1980(1):5-12.

[6]汪德根,陈田,王金莲,等.1980-2009年国内外旅游研究比较[J].地理学报,2011(4):535-548.

[7]Vasiliadis C H A,Kobotis A.Spatial analysis-an application of nearest-neighbor analysis to tourism locations in Macedonia[J].Tourism Management,1999(1):141-148.

[8]杨国良,张捷,艾南山,等.旅游流齐夫结构及空间差异化特征——以四川省为例[J].地理学报,2006(12):1281-1289.

[9]汪德根.城市旅游空间结构演变与优化研究——以苏州市为例[J].城市发展研究,2007(1):21-26.

[10]刘泽华,李海涛,史春云,等.短期旅游流时间分布对区域旅游空间结构的响应——以云南省黄金周旅游客流为例[J].地理学报,2010(12):1624-1632.

[11]陈浩,陆林,郑嬗婷.基于旅游流的城市群旅游地旅游空间网络结构分析——以珠江三角洲城市群为例[J].地理学报,2011(2):257-266.

[12]Shih Hsin-Yu.Nerwourk characteristics of drive tourism destinations:an application of network analysis in tourism[J].Tourism Management,2006(5):1029-1039.

[13]陈浩,陆林,郑嬗婷.珠江三角洲城市群旅游空间格局演化[J].地理学报,2011(10):1427-1437.

[14]牛亚菲.旅游供给与需求的空间关系研究[J].地理学报,1996(1):80-87.

[15]李山,王铮,钟章奇.旅游空间相互作用的引力模型及其应用[J].地理学报,2012(4):526-544.

[16]靳诚,徐菁,陆玉麒.长三角城市旅游规模差异及其位序规模体系的构建[J].经济地理,2007(4):676-680.

[17]左冰,保继刚.1992-2005年中国旅游业全要素生产率及省际差异[J].地理学报,2008(4):417-427.

[18]牛亚菲,宋涛,刘春凤,等.基于要素叠加的旅游景区经济影响域空间分异——以八达岭长城景区为例[J].地理科学进展,2010(2):225-231.

[19]唐留雄.中国国际旅游业地域非均衡增长研究[J].经济问题,2003(11):69-71.

[20]张亚林.旅游地域系统及其构成初探[J].地理学与国土研究,1989(2):39-43.

[21]Pearce Douglas.Tourist Development:A Geographical Analysis[M].London:Longman Press,1995:1-25.

[22]Michael Fagence.Changing paradigms of orthodoxy:the case of spatial models in tourism planning[M].Aix-en-Provence:Centre desHautes Etudes Touristiques,1995:39-70.

[23]Stephen L J Smith.旅游决策与分析方法[M].李天元,徐虹,黄晶,译.北京:中国旅游出版社,1991:1-90.

[24]Cooper Ch,Boniface B.Worldwide Destinations:The Geography of Travel and Tourism[M].Oxford:Elsevier Butterworth-Heinemann,2009:37-60.