隐身舰艇红外质心干扰作战运用研究*

(1.海军陆战学院 广州 510430)(2.海军驻河海大学选培办 南京 210098)

1 引言

非隐身舰艇因其红外辐射强度大,导致单发红外诱饵的压制系数K一般小于1,在舰艇部队训练和试验验证时一般采用增加红外诱饵发射数量的方式弥补其不足,但红外质心干扰的效果仍不理想,因此在实战中非隐身舰艇的红外质心干扰将很难发挥作用。

然而,采用了反红外隐身技术的隐身舰艇,其红外辐射强度大大减小,缩减量一般可达到5dB~10dB,当缩减量为10dB 时,其红外辐射强度是同吨位非隐身舰艇的1/10。这样,致使红外诱饵对来袭红外制导导弹的压制系数显著增大,从而使红外质心干扰效果明显增强[1]。因此,红外质心干扰将在隐身舰艇对抗红外点源制导反舰导弹的作战过程中发挥重要作用。

目前,舰艇发射红外诱饵弹对抗反舰导弹的战术研究已有一些成熟结论[2~3],对红外质心干扰死区和红外诱饵弹发射舷向的确定等战术运用问题,给出了解决方法。针对隐身舰艇的新特点,相关文献采用仿真的方法对红外质心干扰发射决策和干扰效果进行了研究[4~6]。本文将在以上成果的基础上,针对隐身舰艇,对其红外质心干扰作战运用方法展开讨论。

2 红外质心干扰时机

红外质心干扰时机是指从发现敌来袭反舰导弹并决定实施红外质心干扰时刻起,到开始进行质心干扰所需要等待的时间。

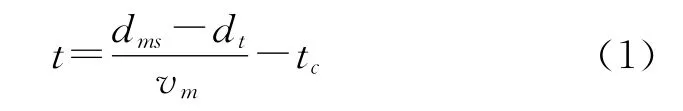

当舰载主动雷达或红外告警设备发现敌来袭反舰导弹时,红外质心干扰时机按下式解算:

其中,t为红外质心干扰时机,dms为发现敌导弹时导弹距我舰的距离,dt为敌导弹红外导引头进入跟踪时距我舰的距离,vm为导弹速度,tc为红外诱饵弹从发射到形成诱饵的时间。

一般,dtmin≤dt≤dtmax。如果取dt=dtmin,则可由式(1)求得tmax。

若tmax<0,则说明已来不及进行红外质心干扰;

若t>0,则可在ts后进行红外质心干扰;

若t<0且tmax≥0,则应立即进行红外质心干扰。

3 红外诱饵弹的发射区域

因红外点源制导反舰导弹的红外导引头视场角一般较小,且没有距离搜索波门,所以要使红外诱饵能及时起到干扰作用,一个合理的要求是红外诱饵燃烧时的初始位置处于导弹红外导引头视场内[4]。其次,红外诱饵与舰艇同时处于导弹红外导引头视场内的时间不宜过长,在导弹稳定跟踪两者综合红外质心的情况下,舰艇偏出视场的时刻应出现得越早越好,这将促使导弹尽早仅跟踪红外诱饵而使舰艇摆脱导弹的跟踪。第三,因隐身舰艇的红外辐射强度较小,使得综合红外质心的位置更加靠近红外诱饵,这就为隐身舰艇比诱饵先偏出导弹红外导引头视场提供了条件。

基于这三个原因,我们认为,红外诱饵弹爆炸燃烧时的初始位置是决定干扰成败的关键因素之一,而这一位置取决于它所在的区域。

下面我们以导弹从隐身舰艇右舷前半球来袭这一典型态势,讨论红外诱饵弹的发射区域问题。假设舰艇长度L为150m,舰艇航速vs为25 节即12.86m/s,导弹速度vm为289m/s即0.85马赫,导弹红外导引头视场张角θ为2°,红外诱饵弹发射时刻弹舰初始距离dms0为16000m。

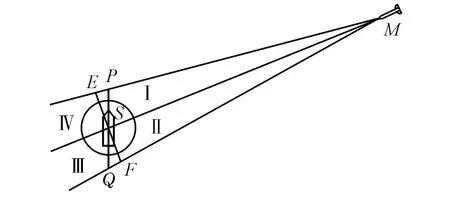

我们以导弹威胁轴及舰艇首尾线为基准,在导弹红外导引头视场范围内,在水平面内将隐身舰艇红外诱饵弹的可发射区域分为如图1所示的四个区域,分别是右前为Ⅰ区、右后为Ⅱ区、左后为Ⅲ区、左前为Ⅳ区。其中E、F点为导弹威胁轴法线与视场边缘的交点,P、Q点为舰艇首尾线与视场边缘的交点。暂时不考虑风的影响。

图1 隐身舰艇红外诱饵弹可发射区域示意图

先讨论干扰有效性。根据红外诱饵形成机理我们设其从发射到形成诱饵的时间为7s,这一时段导弹飞行了约2023m,此时弹舰距离为16000-2023=13977m,则红外诱饵形成的初始时刻导弹红外视场半宽度为

以舰艇中心S点为坐标原点,设有导弹威胁时舰艇安全距离为60m,则舰艇安全圈半径:

从数据可看出,导弹红外视场半宽度大于舰艇安全圈半径。所以,从理论上讲红外诱饵被发射到舰艇安全圈半径以外,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ区以内,都能使导弹同时捕获并跟踪上舰艇和红外诱饵,干扰都是有效的。

然而当考察红外诱饵与舰艇同时被捕获后舰艇偏出红外导引头视场的时间参数时,会发现当红外诱饵发射到Ⅰ区和Ⅳ区时,由于舰艇是在向前航行,诱饵发射到左前方和右前方均导致舰艇与诱饵同时处于导弹红外导引头视场的时间较长,并且舰艇航速慢,机动时旋回半径大,使得舰艇迟迟不能偏出视场[6],导弹一直跟踪综合红外质心的概率很高,致使导弹命中舰艇的概率也很高。所以这两个红外质心干扰发射方案不可行。

再分析红外诱饵被发射到Ⅲ区时的情形。这个发射方案有一个同样的缺陷,就是舰艇偏出导引头视场的时间较长。其原因是尽管在舰艇向前航行时向左后方发射诱饵,两者有一定的相对速度,但是在导弹威胁轴的法向上舰艇与诱饵拉开距离的速度仍较慢,导致舰艇偏出视场的时间较长。因此这一方案也不可行。

最优的发射方案是发射到Ⅱ区,可保证在导弹威胁轴的法向上舰艇与诱饵拉开距离的速度较快,从而使舰艇偏出红外导引头视场的时间较短,干扰效果好。

与此同时,舰艇的机动规则是:向左舷发射红外诱饵时向右转向机动;向右舷发射红外诱饵时向左转向机动。以保证舰艇尽快与诱饵拉开距离。

用同样的方法,我们可以分析出导弹从右舷后半球、左舷前半球和后半球来袭这三种态势下,红外诱饵弹应发射的区域。当然,根据文献[2],当导弹处于舰艇红外干扰死区内时,舰艇需要进行预机动,使导弹处于干扰死区以外,再发射红外诱饵实施干扰;否则,无论如何发射,干扰都是无效的。

综合上述分析,我们可得出如下隐身舰艇红外质心干扰作战中红外诱饵弹的发射区域和舰艇机动决策的有关结论。

表1 红外诱饵弹发射区域及舰艇机动决策表

4 红外诱饵弹的发射舷角和仰角

在作战中确定红外诱饵弹各发射要素时,除了确定发射舷向或发射区域外,还应准确确定其发射舷角和仰角。在上一节讨论发射舷向时仅在水平面上考虑,而在讨论发射舷角和仰角时必须考虑到导弹和诱饵都有高度,因此应在立体空间中对质心干扰进行讨论,且要同时考虑风的影响。

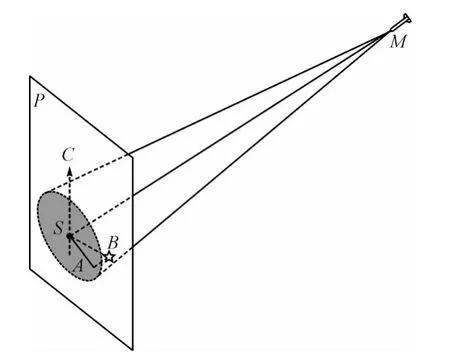

下面根据舰艇、导弹、红外诱饵的相对位置,分析红外诱饵应如何发射才能使导弹红外导引头同时捕获舰艇和诱饵,如图2所示。

图2 红外诱饵在视场横截面上的投影示意图

S点为隐身舰艇,M点为导弹,B点为红外诱饵,SC为舰艇航向。假设红外诱饵发射前导弹红外导引头指向舰艇中心S点,过S点作导弹威胁轴MS的垂直平面P,导弹红外导引头视场与垂直平面P相交后形成横截面圆(图中阴影部分),S点为圆心。再过B点作平面P的垂线BA,A点为垂足,连接BS、AS,显然,A点即为红外诱饵B在平面P或视场横截面上的投影。

很明显,当A点位于横截面圆内和圆上时,说明舰艇和红外诱饵同时处于导弹红外导引头的捕获单元内,干扰是有效的;而当A点位于横截面圆外时,导弹捕获不到诱饵,干扰失败。因此,判断干扰是否有效,就转变成了判断AS线段与横截面圆的半径r的大小。即当

这就是在对红外质心干扰有效性判断问题进行建模和仿真计算时的一个基本算法。建模的思路是:在航行的舰艇上,红外诱饵弹以一定的舷角和仰角发射后,经过一定的飞行轨迹在B点形成红外诱饵,然后随风漂移并在降落伞作业下下落。而在红外诱饵形成时刻,B点与舰艇S点的连线BS在导弹红外导引头视场横截面上的投影AS的长度,可以通过诱饵运动模型、舰艇运动模型和导弹运动模型获得。同时在红外诱饵形成时刻,导弹红外导引头视场横截面圆的半径r(或视场半宽度),则可由以下公式计算:

通过建模和仿真计算,我们得到如下结论:

1)为使红外质心干扰有效,当导弹从右舷前半球来袭时,红外诱饵最佳发射舷角(此时舷角为正)γB比导弹舷角γM约大80°~90°,在[γM+80°,γM+90°]范围内;当导弹从右舷后半球来袭时,红外诱饵最佳发射舷角γB(此时舷角为负)比导弹舷角γM(此时舷角为正)约小270°,在[γM-280°,γM-270°]范围内。

2)当导弹从左舷前半球来袭时,红外诱饵最佳发射舷角(此时舷角为负)γB∈[γM-90°,γM-80°];当导弹从左舷后半球来袭时,红外诱饵最佳发射舷角(此时舷角为正)γB∈[γM+270°,γM+280°]。

3)当导弹来袭舷角γM∈[-25°,25°]时,红外诱饵最佳发射仰角为45°;当γM∈[-35°,-25°)∪(25°,35°]时,红外诱饵最佳发射仰角为55°;当γM∈[-55°,-35°)∪(35°,55°]时,红外诱饵最佳发射仰角 为65°;当γM∈(-180°,-55°)∪(55°,180°)时,红外诱饵最佳发射仰角为70°。

5 红外诱饵弹的发射数量

设红外诱饵弹的发射数量为n,单发红外诱饵的红外辐射强度为JB,隐身舰艇的红外辐射强度为JS。根据压制系数K等于所有红外诱饵的红外辐射强度总和与隐身舰艇的红外辐射强度之比,有以下计算公式:

经过变换得:

其中,压制系数一般应取2.5~3。由此得到了需要达到一定的压制系数时隐身舰艇应发射的红外诱饵弹的数量。

6 结语

隐身舰艇因其红外辐射强度小的特点,其红外质心干扰作战运用与非隐身舰艇有所不同。本文针对红外点源制导反舰导弹来袭时隐身舰艇的红外质心干扰战术问题,对红外质心干扰时机、红外诱饵弹的发射区域、发射舷角和仰角、发射数量进行了讨论。对新型隐身舰艇的红外质心干扰作战具有一定的指导和参考作用。

[1]金培进,何辉,张学武,等.红外诱饵干扰效能分析[J].光电技术应用,2006,21(2):67-70.

[2]高东华,张祥林.舰载红外干扰弹防御反舰导弹的战术运用研究[J].舰船科学技术,2005,27(4):53-55.

[3]高东华,俞跃,李伟.舰艇电子对抗战术[M].北京:解放军出版社,2004.

[4]黄小华,吴晓锋,冷画屏,等.隐身舰艇红外质心干扰发射决策研究[J].舰船科学技术,2010,32(1):83-88.

[5]黄炳越,吴晓锋,冷画屏,等.舰射红外诱饵对反舰导弹干扰效果仿真研究[J].系统仿真学报,2011,23(1):17-24.

[6]黄炳越,周智超,吴晓锋,等.基于MATLAB 仿真工具的隐身舰艇红外质心干扰效果评估[J].计算机与数字工程,2013,41(6):882-886.

[7]李海燕,何友金,朱敏.水面舰艇红外隐身技术[J].红外技术,2004,26(2):29-32.

[8]洪洋,张科,李言俊.红外旅诱饵的干扰模型与仿真[J].系统仿真学报,2006,18(2):463-466.