“盐”类歇后语语用生成机制的社会语用学探究

吴春容

(四川理工学院 外语学院,四川自贡 643000)

1.引言

社会语用学(socio-pragmatics)主要研究语言在社会中的使用情况,探讨语言与社会和文化的关系,强调语言使用者的社会属性以及语用语境因素对意义产生与理解的影响,隶属于宏观语用学(macro-pragmatics)。社会语用问题是语言对社会的直接写照,是语用中最活跃的部分,且具时代特色。(何自然,1997:155)语言与文化密不可分,作为文化“活化石”的歇后语,是汉民族特有的表达方式,具有记录文化的功能,体现了汉民族的主流文化内涵,是一种民俗文化。歇后语反映了汉民族的思维方式、价值观念、社会习俗和心理状态等特征。众多学者从修辞(马利军、张积家,2011)、语用(赵秀琴,2004;李庆华、曾东京,2009)、认知(张辉、江龙,2012)、神经语言学(Zhang,2013)等角度对歇后语的生成、理解与翻译开展静态和动态研究,但鲜见对某一具体领域的歇后语作深入研究,更别说对“盐”类歇后语的专题研究。

盐是人类赖以生存的必需物质,与人们的生活密切相关。盐的存在与发展,孕育、形成了“盐文化”,语言文字作为文化的重要载体,少不了“盐”的痕迹。汉语中有不少关于盐的神话、传说,熟语中也有不少有关盐的表达,如成语“油盐酱醋,撮盐入火”等,就连歇后语中也不乏“盐”的踪影。盐文化研究方面,学者们过去多从历史学,管理学与法律角度对盐的生产、运输、制度等开展研究(如曾凡英,2006;吕福玉,陈一君 2012;曾凡英、王伟,2011),或对与盐相关的文学作品开展研究(伍丹,2011),但尚未深入到“盐”类歇后语这一领域。歇后语是人民群众的语言,在民俗语言中占重要一席,体现着民族的气质。“盐”类歇后语作为熟语的一种,在体现语言的文化内涵方面有其他语汇不可替代的优势,它是广大群众在自己的物质文化和精神文化生活中创造出来的,积聚了丰富的民俗风情,蕴含了丰富的盐文化内容,是民族文化的直接或间接的反应。“盐”类歇后语能折射出盐文化,即“一切与盐有关联的物质文化、精神文化和制度文化”(曾凡英,2006:47)。对“盐”类歇后语作社会语用分析,探讨它与社会、文化的关系,就显得十分必要。本文从《中国歇后语大全》中搜集“盐”类歇后语189条①本来《中国歇后语大全》中“盐”类歇后语有190余条,但对于内容近似的,如“盐罐里装个鳖——咸鼋(闲员)一个”与“盐罐里的鳖——咸鼋(闲员)”,我们就视作一条歇后语。为封闭语料,采用定性和定量的研究方法,从物质、精神和制度文化三个层面对语料进行分类,探讨“盐”类歇后语形成的语用机制,从俗文化的角度探索歇后语中隐含的盐文化信息和文化理据,宣扬盐文化,以期对已有的研究作有益的补充。

2.“盐”类歇后语的社会语用学分析

语言的使用是“一个不断的选择语言的过程,不管这种选择是否有意识,也不管它是处于语言内部还是外部的原因”(Verschueren,1999/2000:55-56)。“盐”类歇后语产生于人们生产和使用盐的过程中,并从人民的现实语言中吸取营养,通过谐音、转喻或隐喻等多种方式突显多维度的盐文化。本文试图回答如下几个问题:第一,盐的物质文化、精神文化和制度文化在歇后语中如何体现?第二,“盐”类歇后语有无突出的情感倾向与地域特征?第三,“盐”类歇后语的语言与社会心理生成机制怎样?第四,“盐”类歇后语是否反映出国人的(部分)价值观?上述四个问题分别从语言的语义、语用到文化精神领域逐层深入回答“盐”类歇后语形成的语用机制与价值体现,从语言的内容与表达方式,到语言背后的语用因素考察,从客观到主观多维度涉及,从而保证我们研究描述与解释的充分性。

2.1 “盐”类歇后语分类

基于上面四个问题,我们从盐的物质、精神和制度三个文化维度对“盐”类歇后语进行分类。为增强可操作性,我们将盐的物质文化分解为两部分:盐的用途与生产。盐的精神文化则体现在有关盐的传说或文学作品中。下面我们结合语料,分析“盐”类歇后语折射出的多维度盐文化。

2.1.1 “盐”类歇后语中的物质文化

1)“盐”类歇后语凸显盐的用途与生产。语料中体现盐的物质文化的歇后语数量最多,有117条。其中有关盐用途的有59条,占总数的31.22%。有关盐生产与销售的有58条,占总数的30.68%。有“味、咸”字样的歇后语多达115条,占总数的60.85%。盐是百味之祖,食肴之将,盐有咸味的自然属性体现了盐的物质文化,自然在人们生活与语言中有深刻的烙印,这也是民以食为天的传统在俗文化中的语言体现。盐,每天用量不多,却非常重要。在被商业化制造之前,盐被认为是地球上最珍贵的商品。英语中用“salt of the earth”表“社会精英”。而工资“salary”则是由“salt”演变而来,因那时人们得到的薪金就是盐,“not worth the salt”字面义为“不配他所拿的盐”,即“不称职、无功受禄”,盐与人类生活与语言表达的密切关系可见一斑。

2)“盐”类歇后语凸显盐生产的地域特征。盐的分布地域广泛,生产方式各异。在我国古代,盐按生产方式的不同分为井盐、海盐、池盐、岩盐等,中华盐文化也相应区分为海盐文化、井盐文化和池盐文化,其中海盐文化和井盐文化最具特色、内涵丰富。(王成斌,2013)各盐产地的盐民习俗、地域文化等方面有深深的地域烙印,这一点在歇后语中也有体现,歇后语中“盐场、盐包、盐店、卤”等出现频率较高,如:盐井不出卤水——出盐(言)不顺(逊)、井盐头上泼盐水——脑卤(恼怒)、盐卤点豆腐——一物降一物等。我国早在春秋时代就有关于盐业生产的记载,中国古代的语言学家许慎在其《说文解字》中称“盐,卤也,天生曰卤,人生曰盐”。与海盐等相比,井盐的生产成本高,盐的产出多靠开凿盐井,井中提出卤水,再煎出盐,所以“盐”与“卤”密切相关。而“盐店起火——烧包”是来自北方地域的歇后语。在北方,盐店的盐是用布袋或麻袋包装。盐店失火时盐不会着火,但装盐的袋子会着火。由此“烧包”转喻地成为北方民间的俏皮话,讽刺他人钱太多而去买不实用的东西。②百度 http://zhidao.baidu.com/link?url=NmroqoV-nob5HKG3ESVtvRX0fZdoAeqcWE6IGoxR9ekLlrxWObrddkous3O6lqqr S4qd9kNQxwzWj7xzriw0Gq.[2013-10-15].“盐垛子掉进水里——花(化)了精光”里的“盐垛子”是中原一带的说法。“吃扁食蘸盐汤——差醋”则是山西一带的独特表达。在山西方言里,“饺子”被称作“扁食”。腌制咸菜要用盐,吃了咸菜剩下的汤叫“盐汤”,吃饺子缺醋叫“差醋”。后来,“差醋”产生了比喻义,指人脑袋瓜因缺少什么而不精明。(张光明,2010)这印证了“歇后语具有鲜明的时代性、地方性和行业性”(温端政,2005/2010:33),而这往往是受众对部分“盐”类歇后语理解困难的原因。

2.1.2 “盐”类歇后语中的精神文化

盐的精神文化源于人们在满足自己最基本的生理生存需要后而产生的高层次需要,它主要体现于有关盐的传说或文学作品中。在一定程度上,“盐”类歇后语就是盐文化的抽象化符号。民间有关盐的传说和神话不少,但其在“盐”类歇后语中所占比例却特别少,189条中仅有三条:“张飞贩私盐——谁敢检查”,“挑盐巴腌海——净干傻事”,“鬼不吃淡饭——谣言(要盐)”,仅占总数的 1.58%。这其中原因也许有二。一是歇后语表达简练,难以顺应承载太多社会、历史和民俗信息,这导致歇后语中基于盐的传说故事不多。二是歇后语多来自民间百姓的口耳相传,且多有嘲讽幽默的功能,这对人们心中的神灵而言,可谓大不敬,因此歇后语中有关盐的精神信仰的表达很少,这是顺应国民的心理需要。尽管如此,“盐”类歇后语中仍有不少假想或虚拟的表达,如:兔子不吃甜饭——要盐(谣言)、虾子掉在盐堆里——芒(忙)中有咸(闲),体现出国民丰富的想象力和幽默性格。

2.1.3 “盐”类歇后语中的制度文化

语料中直接体现盐的精神文化的歇后语不多,而制度文化方面的歇后语几乎为零,只有一条涉及到私盐的贩卖:“张飞贩私盐——谁敢检查”,通过虚拟人物反映出当时严格禁销私盐的制度。在我国,自古以来,只有官方机构才能买卖盐,盐官在每个朝代都非常有权力,私贩私盐是违法行为。歇后语多来自劳苦大众,他们不可能去触碰私贩私盐的雷区,这也许是歇后语较少涉猎盐的制度文化的原因。

2.2 “盐”类歇后语的情感倾向

歇后语通过前半句的显义表达和后半句的真正含义来行使言外之意,表达说话人的情感倾向,是一种言语行为。语料中只有“盐场上照太阳——咸晴一致(闲情逸致),盐店里的灯笼——咸明(贤明),盐老板当官——任人唯咸(贤)”三条歇后语明显含褒义,其余186条属贬义或中性。如“盐井冒烟——咸气(嫌弃),盐店里卖气球——咸(闲)极生飞(非),盐场里的下水——到哪里哪里咸(嫌),盐罐里的蝈蝈——咸物(嫌恶),口渴喝盐汤——徒劳无益”等。深究其因,歇后语多通过谐音双关与比喻联想等方式表嘲讽,这决定了“盐”类歇后语非褒义居多的基调。但1.59%的比例仍出乎我们的预料。这些歇后语用谐音和比喻联想方式,突显盐的“盐、咸(味)”,表达强烈的情感倾向。其实,与“盐、咸”谐音的褒义词还是不少,“严,研,延,衍,炎”与“贤、显、娴,鲜”等,在其基础上可派生出很多褒义表达。为何众多歇后语选取“(多)言”,“闲(懒散之意)”和“嫌(弃)”?这些表达的形成并非任意无理据,它们是创作者意向性的表达,是“盐”类歇后语的生成机制的部分反映。下文我们将逐一分析。

3.“盐”类歇后语的生成机制分析

Verschueren(1999/2000:56)的顺应论认为,语言是一种同认知、社会和文化等因素息息相关的顺应行为。语言的顺应现象在语言各个层面,即语音、音系、形态、句法、词汇、语义等层面都存在。语言顺应的语境因素包括交际语境(由物质世界,社交世界,心理世界以及交际双方的各种因素组成)中的各种成分(同上:87-97)。相对于动态的、共时的交际而言,歇后语构筑是一种静态的历时现象。但这种“静态的历时现象实际上也是语用过程固化的结果”(何自然、谢朝群等,2007:108)。我们认为,盐之所以能进入到歇后语这个家族,形成如此丰富幽默诙谐的表达,正是盐顺应人们语言表达和社会生活文化各方面的结果,是我国盐文化与传统价值观相结合的智慧结晶。从“盐”类歇后语生成的语言机制与社会心理机制可管窥盐文化的方方面面。

3.1 “盐”类歇后语生成的语言机制

歇后语的前部分是“引”,通过对生活中大家熟悉事物的通俗描述,来引出后半部分表征抽象和概括真实含义的“注”。歇后语的创作是基于事物之间的相似性或关联性,把原本属于不同范畴的事物或经验联系起来,深化对客观事物的认识。简言之,歇后语的前部分是明示信息,是显性表述,受众联系生活经验,根据前后表达中音与义的关联,从而关联地理解出歇后语的显义和引申义。歇后语结构上有相对固定的一面,但与成语、专有名称等固定结构相比,定型程度要差很多,具有相当的灵活性。(温端政,2005/2010:38)

3.1.1“盐”类歇后语的语音特征分析

歇后语按创作方式可分为谐音型与喻义型,由于前者理解需增加语音转借过程,后者在生活中使用更频繁。但语料中谐音型歇后语有126条,占总数66.67%,超过后者。谐音集中在“盐(言)、咸(闲、嫌)”,如:盐店里关门——没盐(言)、盐缸里露头——咸(闲)人、盐井冒烟——咸气(嫌弃)等。仅有五条歇后语例外,但也与盐的自然属性或生产、功能密切相关:拴床绳不搁盐——淡系(季)、盐垛子掉进水里——花(化)了精光、头上泼盐水——脑卤(恼怒)、咸菜缸里养螺丝——腌(蔫)半截、盐碱地里生蛆虫——荒糖(唐)。部分谐音歇后语有方言标记,如:盐包掉河里——淹咸(安闲),“淹”与“安”在四川方言中发音相同,才有了这样的歇后语表达。用徐盛桓(2006)的“自主—依存分析框架”分析,歇后语的“注”是说话人表达意向性的自主隐性表述,“引”是依存的显性表述。歇后语创作是先有“本意”,即“注”,再寻找类似生活经验来完成歇后语“引”的表述。对相同的“注”,“引”的说法可不尽相同。如语料中对“有盐(言)在先”这个“注”,通过人的认知机制中味觉的语音通感手段,拈连而来10个不同的“引”:吃挂面不调盐、豆腐干煎腊肉、咸菜煎豆腐、炒咸菜不放盐、张大疤腌菜、咸菜烧肉、咸肉不放盐、咸挂面调醋、铁豆子下锅、二大娘腌咸菜。正是这样“语用”多于“形式”的创作方式,才使得歇后语容易理解。“盐”类歇后语谐音点多集中于盐的“咸味”特征,易于受众联想,这也许是语料中谐音型超过喻义型的主要原因。

3.1.2 “盐”类歇后语的结构特征分析

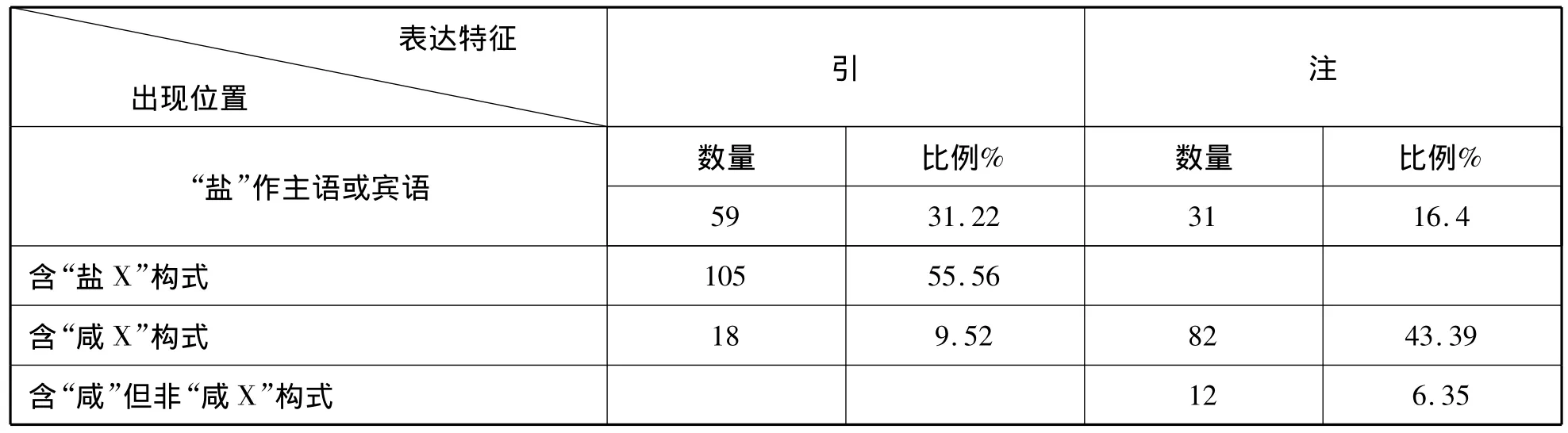

我们对语料中“盐、咸”出现的位置与频率,“引、注”的构式特征进行统计分析,结果见表1和表2。

表1 “盐”类歇后语的“引”、“注”分析

表2 “盐”类歇后语的结构特征

表1、2所表现的以下特征值得注意:

1)有164条的“引”中含“盐”,占总数的86.77%。105条“盐X”构式与盐的生产等相关,这里“X”具有自主性,“盐”是修饰限制成分,有依存性,决定表达的区别性特征,如:盐店、盐场、盐老板、盐汤、盐罐等。这既符合歇后语的“引”浅显易懂的创作要求,又达到歇后语形象幽默语用效果。

2)“咸、盐”在“注”中得到彰显,尤其是前者,但多用“咸X”构式凸显其谐音义“闲、嫌”。“盐”则凸显其谐音义“言”。

3)盐”类歇后语多含动宾结构,其中“引”和“注”同时都用动宾结构的有31条,如:葵花籽里拌盐水——唠咸(闲)嗑。这与歇后语一般主谓结构居多的情形不同,这也许是动宾结构的述谓功能更能体现和表达盐的生产与消耗。

4)语料中的“引”表达在内容与结构上均比“注”更简单,这验证了“歇后语前后关系的本质在于其语汇化程度不同。动态角度看,语汇化是语言单位从理据清晰到理据模糊、从分离到融合的变化过程”。(马利军、张积家,2011)

5)人们对盐的认知在歇后语上的体现多从味觉来描述。一是因为那时科学尚不发达,大家对盐的认知有限;二是创造歇后语的多是劳苦大众,他们的知识水平和认知途径也有限。

3.1.3 “盐”类歇后语的语义特征分析

从语义上分析,如表1所示,盐的调味功能的显义和引申义在语料中得到突显,如:卖盐的喝开水——没味道、炒菜放油盐——理所当然。盐的防腐功能在歇后语中也有部分体现,主要集中在“盐缸里出蛆”这个“引”中,其“注”有几种表达:稀奇/怪事一桩/无人相信/没那回事/内里有鬼。“盐”类歇后语具有部分组构性(compositionality),即表达的整体意义能从其组成结构部分推测。另外,如前文所述,盐的生产的地域性特征与情感倾向在歇后语中也有体现。多通过“盐”或“盐X”、“咸X”构式在“引”中的显义,再在“注”中用谐音或转喻方式表贬义,如:盐老板吹火——咸气(嫌弃)、盐店里的灯笼——咸(涎)皮赖脸、咸菜缸里养田螺——越养越死。盐在人类生活中如此重要,但“盐”类歇后语为何却承载如此多负面情绪与语义?我们要深究其语言层面背后的文化因素。

3.2 “盐”类歇后语生成的社会心理机制

3.2.1 对盐的认知与预设的顺应

按分类标准不同盐有很多种类,歇后语中的盐是指主要成分为氯化钠的食用盐,即我们生活中常说的盐。对于自然属性的盐,我们对其颜色、味道与能溶于水的特性非常熟悉,因此“盐”类歇后语大多浅显易懂,幽默风趣。但盐不仅仅只是简单的调味品,“盐”类歇后语中对盐的认知,除了盐本身的自然属性外,还包括对它生产、销售等多方面的认知与预设。如前文所言,部分歇后语中有关盐的生产的预设,由于时间和地域差异,导致当今受众对部分“盐”类歇后语理解困难。盐的煎煮成功,在自然盐(卤)之外,还增添了新的品种。随着人工盐的发展,待至战国之后,除了专门的文字书,如《说文解字》之外,人们多知用“盐”,反而很少,甚至不知用“卤”了。(郭正宗,1997:21)

3.2.2 对盐工社会地位的顺应

古代达官贵人掌握着盐的销售和生产,而劳动人民则为盐的生产付出难以想象的艰辛劳动。盐的生产可追溯到一千多年前,古代盐民,又称“灶民”、“盐丁”,他们在历代封建王朝中是最被看不起的人,多为朝廷流放的罪人。正是这些处于社会最底层的盐民和群众创造了多姿多彩的盐文化。盐民不仅生活艰苦,政治上也倍受歧视和奴役。盐民在行动上受到限制,若出灶区需经官方批准,且不能持器械或三五人结伴同行,类似奴隶生活。盐民诗人吴嘉纪对盐民的劳动有如此描绘,“白头灶户低草房,六月煎盐烈火旁。走出门前炎日里,偷闲一刻是乘凉。小舍煎盐火焰举,卤水沸腾烟莽莽。斯人身体亦犹人,何异鸡鹜釜中煮”(王成斌,2013),可见当时盐民生产条件的艰苦和地位的低下。而贬义歇后语折射出盐民对卖盐官商的痛恨和对底层劳动人民的同情,这一定程度上是对盐民低下的社会地位的顺应。尽管如此,盐民们仍不乏粗犷豪放的文化,他们与天斗、与地斗,苦中作乐,如:盐店里的老板——专管咸(闲)事、盐场上照太阳——咸晴一致(闲情逸致)、盐倒酱缸——投味,从这些歇后语中能解读出劳动人民的乐观与幽默。

3.2.3 对传统价值观的顺应

语言是民族的语言,文化是民族的文化,任何民族的文化特征与价值观念等会随历史的进程而积淀在该民族的语言层面上,歇后语也不例外。从“盐”类歇后语中我们能管窥国人的部分价值观。如上文所言,语料中含“盐”字的达164条,一是盐与人们生活关系密切,二是古人在实践中总结出食品中含盐过多对健康不利,如:口含盐巴拉家常——咸(闲)话多、咸菜煮豆腐——不必多盐(言)。有“咸”字且含贬义谐音的歇后语有36条,占总数的19.05%。这既缘自盐有“咸味”的自然属性,更折射出国人崇尚勤劳,厌恶闲散懒惰的传统美德。如此多地强调“咸(闲)”、“盐(言)”的贬义,也反映出国人中庸与知行合一的价值观。其实,仔细梳理分析语料,我们几乎没有发现当今新时代出现的“盐”类歇后语表达。原因一是盐的生产方式已随时代发生变化,不为大众熟知。原因二是当初的社会阶层矛盾已不复存在,没有适合贬义歇后语产生的土壤。相反,随着时代的进步,我们发现一些有关盐的俗语,是通过褒义的方式折射出中庸、积极的价值观:如俗语“有盐同咸,无盐同淡”通过反义对仗表示同甘共苦,不离不弃。四川境内尤其在自贡还有“吃得咸,看得淡”的俗话。自贡产盐,这里的人因之饮食口味重。“吃得咸,看得淡”是自贡人的口头禅,也是其饮食习惯和心理的写照。在精神层面,“吃得咸”指受某种影响很深或经历诸多困难;“看得淡”表示遇事看得开,不过多计较得失。“咸”与“淡”已融入自贡人民中庸的生活哲学,反应出他们勤劳善良,淡泊名利的良好心态。

4.结论

本文力求挖掘盐文化赋予“盐”类歇后语的顺应意义,分析“盐”类歇后语所蕴含的物质文化,精神文化和制度文化,剖析其语用生成机制,以期对盐文化的发展,以及我国语言文化特征的保护与研究起到一定作用,同时对歇后语在某一专题的深入研究,也有一定启发。但本研究也有不足之处,一是对语料涉及物质文化、精神文化和制度文化层面的划分的科学性有待加强;二是语料搜集仅限于一本辞典,应扩大语料搜寻范围,使我们的研究更有说服力;三是若对“盐”类歇后语形成的时间能有一个纵向的历时研究,那对盐文化在民俗语言中的描述与解释将更详尽,更有说服力。

[1]Paul,Kay.& A.Laura Michaelis.Constructional Meaning and Compositionality[C]//C.Maienborn,K.von Heusinger& Portner.Semantics:An International Handbook of Natural Language meaning,HSK Handbooks of Linguistics and Communication Science Series:23:Semantics and Computer Science[C].Berlin:Mouton de Gruyter,2011.

[2]Verschueren.J.Understanding Pragmatics[M].London:Edward Arnold;北京:外语教学与研究出版社,1999/2000.

[3]Zhang.H.,Jiang L.,Gu Jiexin & Yang Yiming.Electrophysiological Insights into the Processing of Figurative Two-part Allegorical Sayings[J].Journal of Neurolinguistics,2013(26):421-439.

[4]郭正宗.中国盐业史[M].北京:人民出版社,1997.

[5]何自然.语用学与英语学习[M].上海:上海外语教育出版社,1997.

[6]何自然,谢朝群,陈新仁.语用三论:关联论,顺应论,模因论[M].上海:上海教育出版社,2007.

[7]李庆华,曾东京.论汉语歇后语的英译[J].长春大学学报,2009(1):43-46.

[8]吕福玉,陈一君.我国盐业管制制度缺陷剖析[J].四川理工学院学报(社科版),2012(4):48-55.

[9]马利军,张积家.歇后语的内部关系研究[J].语言文字应用,2011(4):84-92.

[10]王成斌.海盐文化与井盐文化的比较研究[J].华章,2013(1):325-331.

[11]温端政.中国歇后语大全[M].上海:上海辞书出版社,2004.

[12]温端政.歇后语[M].北京:商务印书馆,2005/2010.

[13]伍丹.论陈铨小说中的井盐文化[J].四川理工学院学报(社科版),2013(5):39-42.

[14]徐盛桓.相邻与补足——汉语成语形成的认知研究之一[J].四川外语学院学报,2006(3):107-111.

[15]曾凡英.盐文化的内涵与特征[J].四川理工学院学报(社科版),2006(1):47-51.

[16]曾凡英,王伟.我国盐业垄断的法制问题研究[J].四川师范大学学报(社科版),2011(1):45-50.

[17]张光明.方言歇后语与民俗[J].忻州师范学院学报,2010(3):51-53.

[18]张辉,江龙.歇后语表征和理解的认知语言学解读[J].上海理工大学学报,2012(3):193-197.

[19]赵秀琴.汉语歇后语的理解——关联理论的认知语用分析[D].广东外语外贸大学,2004.