涟源市麻溪洞水库库区岩溶渗漏处理措施浅析

杨 泉

(娄底市水利水电勘测设计院 娄底市 417000)

涟源市位于湖南省娄底市,属于湖南中部,碳酸岩分布较广,约占全市总面积的70%,岩溶发育,大部分水库建在岩溶区,漏水现象普遍存在,水库大部分修建于20世纪50~60年代,受当时条件限制,仅对坝址区进行了简要的地质勘察,库区渗漏问题不同程度的存在,导致水库无法正常蓄水,严重影响水库效益的发挥,涟源市麻溪洞水库处于强岩溶区域。

1 工程概况

麻溪洞水库位于涟源市安平镇同心村,位于涟源市的西北部,湘江三级支流涟水河二级支流凉水河上游,大坝控制集雨面积1.25 km2,坝址以上干流长度1.2 km,干流坡降9‰,水库于1958年兴建,1976年完成,水库枢纽由大坝、溢洪道、涵卧管等组成,大坝系均质土坝,坝顶高程468.50m,最大坝高20.2m,坝顶轴长84m,坝顶宽3.5m,水库正常蓄水位466.00m,正常库容106.7万m3,死水位455.30 m,死库容22.6万m3,水库校核洪水位466.94m。麻溪洞水库是一座以灌溉为主,兼有供水、防洪等综合效益的山丘小(Ⅰ)型水利工程。

麻溪洞水库从1976年运行以来,水库最高蓄水仅能达460.0m,库容为56万m3,且很快降至456.0 m,致使水库一直没有发挥应有的效益,经过分析,主要原因是大坝上游库内左右岸存在渗漏通道,右岸库内存在60m×21m的矩形渗漏区域,左岸存在87m×12m的带状渗漏带。

水库大坝于2008年被定性为三类坝,并于2011~2012年完成了除险加固任务,现运行情况良好,并于2012年蓄至了接近正常蓄水位的465.5 m,在2013年特干旱年份发挥了应有的效益。

2 渗漏原因分析

2.1 地质概况

麻溪洞水库位于涟源市涟水河二级支流凉水河上游,区内地势变化幅度较大,南东低、北西高,区内一般海拔高程(300~500)m,相对高差(50~300)m 左右,为中低山丘陵区,属裸露型岩溶山地地形,山头多为浑圆~波状形,冲沟较发育,山坡坡度 20°~45°,局部为陡峻的石质悬崖。

区内沟谷两岸基岩大部分裸露。库内两岸山体植被发育较差,下游植被中等发育,滑坡及崩塌等物理地质现象中等发育。

根据地质勘察成果,库区出露地层为二叠系下统栖霞组(P1q)、新生界第四系全新统(Q4),由新至老描述如下:

新生界第四系全新统(Q4)

① 残坡积堆积(Q4edl):以灰色含碎石粉质粘土、褐灰色含砾粘土为主,夹较多的碎石、块石,碎、块石成份为原岩风化产物,结构较松散。分布于库尾与大坝下游两岸山坡。厚为(1.0~2.0)m,局部达到3.0m。

② 冲积堆积(Q4apl):以灰色、灰褐色砾质粉质粘土、粘土为主,夹较多的砂、砾石等,该层结构松散。分布于河床及河谷阶地。厚(0~3)m。

二叠系下统栖霞组(P1q):下段为灰、深灰色中~厚层状灰岩,含燧石团块;上部为灰黑色厚层状含燧石团块灰岩;总厚度(113~176)m;分布于库区大部分地段。

库区地下水有第四系松散层中的孔隙潜水、基岩裂隙水及裂隙岩溶水三种类型。

孔隙水埋藏于第四系残坡积层和第四系冲洪积层中,含水量较贫乏,靠大气降水补给,以散流形式排泄于沟谷及库区。

基岩裂隙水埋藏于基岩风化裂隙、构造裂隙中,主要受大气降水和孔隙潜水补给,径流途径短,以下降泉及散流形式排泄于低洼的沟谷,枯水期多干涸,水量较贫乏。

裂隙岩溶水主要赋存于灰岩溶蚀裂隙中,一般埋藏较深,主要由大气降水、地表水补给,补给源广,径流途径长,在低洼处以泉的形式排泄,水量较丰富。

2.2 成因分析

经过现场踏勘,结合水库管理所多年运行情况,右岸库内渗漏为60m×21m的矩形渗漏区域,高程约为(456~462)m,区域右岸为高(20~30)m 的山体,该区域为山体与水库的连接部位,且无集中渗漏通道,故该处为裂隙发育的小溶洞群;左岸为87m×12 m 带状渗漏带,高程集中在(459~466)m,该渗漏带左岸为公路,高差为(5~8)m,当水位达到 460.0m时,可以从水库左岸下游山体看到明显的渗漏点,该处为岩溶漏斗。

3 处理方案浅析

3.1 常规处理方案

按渗漏途径通常将渗漏分为坝区渗漏和库区渗漏两部分,前者包括坝基渗漏和绕坝渗漏,库区渗漏包括向斜谷或远排泄区渗漏,或通过河湾或支谷向下游渗漏,对渗漏区域总的防渗方法为避、堵、隔、围、铺、截、导(排)、观8个字,即首先尽量避开岩溶发育的库、坝址,堵住溶洞,采取防渗截流墙,防渗铺盖,灌浆,用竖井或者围堤将溶洞围在库外,将坝基地下水或渗水导出坝外,进行较长期的运行观测,再对症下药进行处理。一般在坝址区多采用堵、铺、截、导(排)的方法,在水库库区多采用堵、隔、围的方法。

3.2 本次处理方案

3.2.1 历次处理方案及效果

大坝自竣工运行以来,因库区为石灰岩地区,库底有断层形成的溶洞,建库以后数次穿孔,1994年5月9日发生了最大一次穿孔,两次堵孔均失败,穿孔位于水库大坝右岸处石山下,露面穿孔为一大一小两个并立,大孔直径2.1m,孔深1.2m,小孔直径0.6 m,孔深0.8m。1994年9月聘请两名地质工程师会同水利局工程技术人员对穿孔采取处理方案为:两处溶蚀漏斗连同一起向下清基约3.5m左右,边坡为1∶1,底面达清基岩层基础,再沿消水孔方向进行洞室打挖处理,并用钢筋混凝土封堵洞口,清基孔上用黄土夯实填平至原坡面,本次处理起到了一定的效果,但局部范围穿孔还时有发生,1996年后,水库仍然无法蓄至正常蓄水位。

3.2.2 本次处理方案及效果

(1)根据右岸渗漏区域的特点:水库周边植被覆盖好,枯水季节周边地下水位较高,渗漏区域为大小不等的小溶洞群和渗漏点。在枯水季节地下水位较高且库水位较低时会对渗漏区域产生极大的反向水压力,破坏原有防渗体,使得水沿着细微裂隙进一步拓展,最终导致出现集中渗漏点,且集中渗漏点分布范围较广,在库水位较高时,库水沿着细微裂隙向外渗漏,在库水位与地下水压力的长期反复作用下,形成了大小不等的小溶洞群与渗漏点,因此,水库历次采用的单纯的“堵”没有从根本上解决水汽压力平衡的问题,导致处理后运行时间不长又出现反复渗漏,且不同位置重新出现。

本次针对右岸渗漏区的特点,采用“堵”与“导(排)”相结合的措施进行处理,彻底解决防渗封堵体的正反水压平衡问题,具体如下:

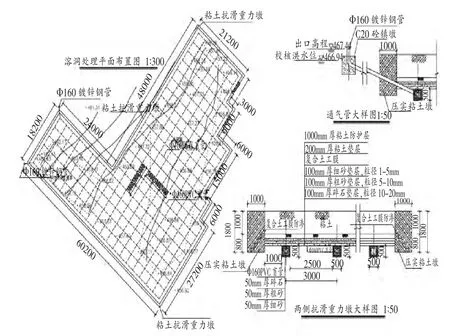

采用复合土工膜进行防渗封堵并在设置排水通气管道的处理方案。具体方案为:在土工膜上部和下部分别设置防护层和下垫层,下垫层底部每隔3m设置500×500的盲沟,盲沟内铺设Φ160的PVC管,PVC管纵横交接处采用Φ160的接头联通,成网状布置,PVC管上预留透水孔,成梅花型布置,间距为10 cm,PVC管四周设置反滤层;最后在地形高处设置出口管,出口管顶部高程为467.44m(正常蓄水位466.0m,校核洪水位466.94m)。详见图1。

图1 右岸渗漏区渗漏处理平面、典型横剖面图

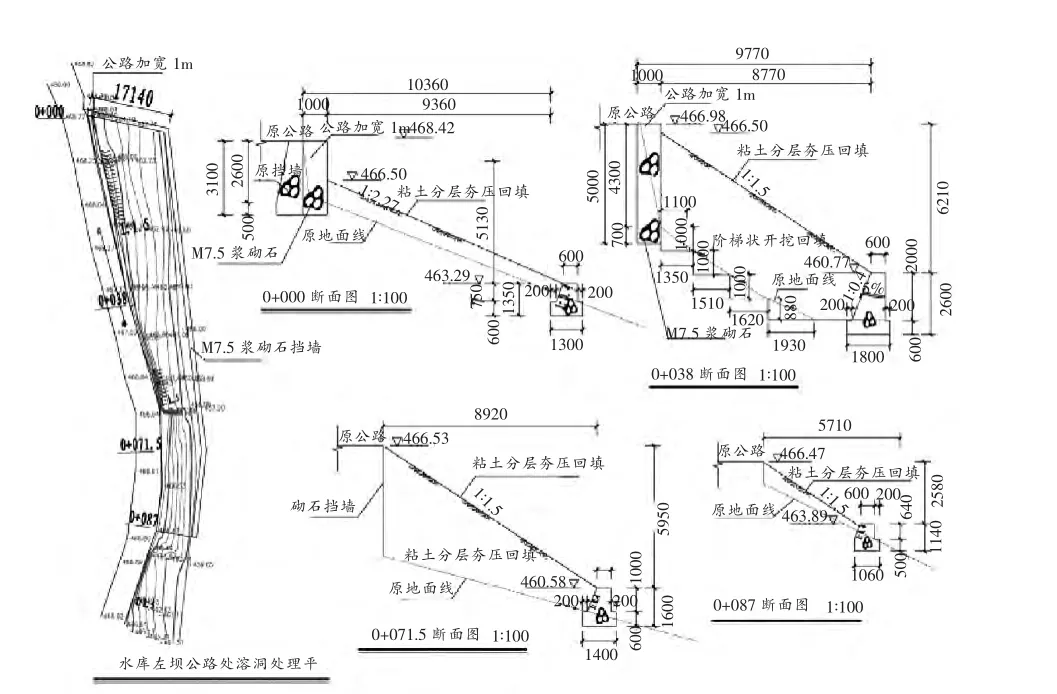

(2)左岸的渗漏主要为库水向外渗漏,因此左岸渗漏区域采用堵、隔的处理方法,左岸渗漏区域处理方案为粘土回填进行防渗,详见图2。

图2 左岸渗漏区域处理平面、典型横剖面图

[1]张倬元.工程地质分析原理[M].北京:地质出版社,1981.

[2]《汇编》选编小组.岩溶地区水文地质及工程地质工作经验汇编[M].北京:地质出版社,1978.

[3]范连志,任翔.中小型水库除险加固技术指南[M].水利部水利建设与管理总站,长江委设计院水利水电病险工程治理咨询研究中心,2008.

[4]张启岳.土石坝加固技术[M].北京:中国水利水电出版社,1999.

——太极洞