血尿酸与体脂分布及代谢综合征的相关性研究

牟伦盼 蒋建家 苏劲波 孙炳庆 林振忠

1 福建医科大学附属泉州第一医院内分泌科,福建泉州 362000;2.福建医科大学附属泉州第一医院影像科,福建泉州 362000;3.福建医科大学附属泉州第一医院检验科,福建泉州 362000

高尿酸血症因嘌呤代谢紊乱及(或)尿酸排泄障碍引起,常与各种生活方式相关性疾病伴随出现。流行病学研究显示高尿酸血症是动脉粥样硬化性心血管疾病的危险因子[1-2]。代谢综合征(Metabolic Syndrome,MS)全球指南将高尿酸血症表述为与MS征相关的代谢紊乱[3]。MS 是一些代谢异常的集合,主要包括高血压、高血糖、血脂紊乱和肥胖,可以明显增加心脑血管事件的发生。腹型肥胖据腹部脂肪蓄积部位不同可区分为内脏型肥胖与皮下型肥胖。该研究旨在探讨血尿酸水平与体脂蓄积及代谢综合症发病的相关性,以2012—2014年首次就诊该院内分泌科的男性肥胖患者133 例为研究对象,现报道如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象

选取首次就诊笔者医院内分泌科的男性肥胖患者133 例,平均年龄(40.7±12.4)岁;未经降血糖、降压、降血脂、利尿、抗尿酸药物治疗;无饮酒习惯。无慢性心肺肝肾疾病。

1.2 研究方法

1.2.1 所有病例均由专人测定身高、体重、腰围、血压。

1.2.2 体脂含量及分布(1)总体脂含量:以体重指数(BMI)表示。(2)腹部体脂含量:①简单测量:以腰围,即腰部骨性胸廓最下缘与髂嵴最上缘连线的中点周径;②精细测量:采用螺旋CT于空腹状态下行腹部扫描,病人仰卧并于扫描过程中屏气,扫描相当于脐水平。机配软件计算内脏脂肪面积、皮下脂肪面积。

1.2.3 生化指标 生化指标以自动生化分析仪测定;空腹血清胰岛素以放射免疫法测定,批内CV<5%,批间CV<6.5%。

1.2.4 胰岛素抵抗 用稳态模式评估法的HOMA-IR 公式[空腹血浆葡萄糖(mmol/L)×空腹血清胰岛素(mU/L)/22.5]计算。

1.2.5 MS 的诊断标准 依据2004年中华医学会糖尿病分会关于MS 的诊断标准:①BMI≥25 kg/m2;②FBG≥6.1 mmol/L 和(或)糖负荷后2 h 血糖≥7.8 mmol/L 和(或)糖尿病治疗者;③SBP≥140 mmHg 和(或)DBP≥90 mmHg,或高血压病治疗者;④空腹甘油三酯(TG)≥1.7 mmol/L 和(或)高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)男性<0.9 mmol/L,女性<1.0 mmol/L。符合以上3 项或3 项以上者诊断为MS。

1.3 统计方法

2 结果

2.1 病例基本特征

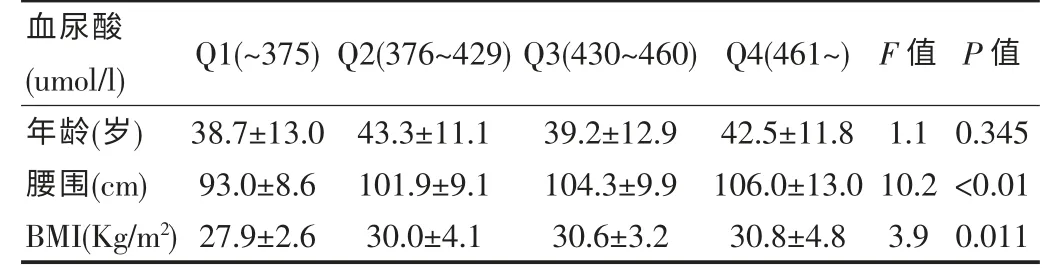

共133 例受试者,平均年龄(40.7±12.4)岁,BMI(29.8±3.9)kg/m2,腰围(101.5±11.4)cm,四分位数血尿酸,Q1:≤375 umol/L,32例;Q2:376~429 umol/L,34 例;Q3:430~460 umol/L,32 例;Q4:≥461 umol/L,35 例。各四分位数年龄差异无统计学意义;Q1 组患者腰围及BMI 较其他三组低(均P<0.05),Q2、Q3 及Q4 的腰围及BMI 差异无统计学意义(均P>0.05),见表1。

表1 各四分位数尿酸下病例特征(±s)

表1 各四分位数尿酸下病例特征(±s)

血尿酸(umol/l)Q1(~375)Q2(376~429)Q3(430~460)Q4(461~)F 值 P 值年龄(岁)腰围(cm)BMI(Kg/m2)38.7±13.0 93.0±8.6 27.9±2.6 43.3±11.1 101.9±9.1 30.0±4.1 39.2±12.9 104.3±9.9 30.6±3.2 42.5±11.8 106.0±13.0 30.8±4.8 1.1 10.2 3.9 0.345<0.01 0.011

2.2 血尿酸与体脂分布的相关性

内脏脂肪蓄积随血尿酸水平升高明显增加,更高的4 分位数血尿酸对应更高的内脏脂肪面积,差异有统计学意义(P<0.05)见图1。

图1 血尿酸与内脏脂肪相关性

Q1、Q2、Q3、Q4 组皮下脂肪面积分别为(238±77)cm2、(240±90)cm2、(266±81)cm2、(248±107)cm2(F=0.66,P>0.05),组间差异无统计学意义。

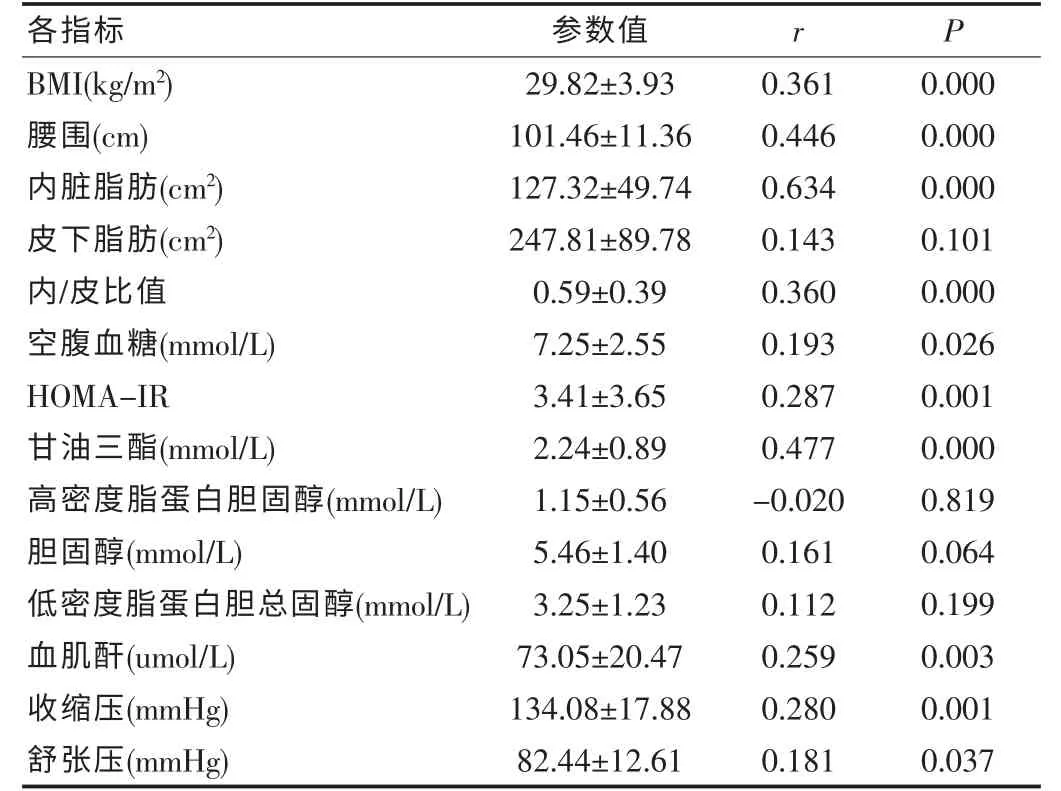

血尿酸与BMI、腰围、内脏脂肪、内脏脂肪/皮下脂肪比值、空腹血糖、HOMA-IR、甘油三酯、血肌酐、收缩压、舒张压呈正相关;血尿酸与皮下脂肪、总胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇无相关性。在人体测量各参数中,血尿酸水平与内脏脂肪面积相关系数最高,相关性最强(P<0.01)。见表2。

表2 血尿酸与各临床参数的相关性(±s)

表2 血尿酸与各临床参数的相关性(±s)

各指标参数值rP BMI(kg/m2)腰围(cm)内脏脂肪(cm2)皮下脂肪(cm2)内/皮比值空腹血糖(mmol/L)HOMA-IR甘油三酯(mmol/L)高密度脂蛋白胆固醇(mmol/L)胆固醇(mmol/L)低密度脂蛋白胆总固醇(mmol/L)血肌酐(umol/L)收缩压(mmHg)舒张压(mmHg)29.82±3.93 101.46±11.36 127.32±49.74 247.81±89.78 0.59±0.39 7.25±2.55 3.41±3.65 2.24±0.89 1.15±0.56 5.46±1.40 3.25±1.23 73.05±20.47 134.08±17.88 82.44±12.61 0.361 0.446 0.634 0.143 0.360 0.193 0.287 0.477-0.020 0.161 0.112 0.259 0.280 0.181 0.000 0.000 0.000 0.101 0.000 0.026 0.001 0.000 0.819 0.064 0.199 0.003 0.001 0.037

将与血尿酸存在相关性的各临床指标进行多元逐步回归分析,结果显示对血尿酸影响最大的因素依次为内脏脂肪面积、甘油三酯,见表3。

表3 血尿酸与各临床参数的多元逐步回顾分析

2.3 血尿酸与代谢综合征的相关性

代谢综合征组(85 例)血尿酸水平高于非代谢综合征组(48例)者[(434.6±69.6)umol/Lvs(367.0±104.9)umol/L,P<0.01)。Spearman 秩相关分析显示血尿酸水平随代谢综合征组分数增加而增高,差异有统计学意义(P<0.01)。

3 讨论

高尿酸血症、腹型肥胖是动脉粥样硬化性心血管疾病的危险因子,常与各种生活方式相关性疾病伴随出现,从而加速动脉粥样硬化进展。为此,该研究通过CT 检测肥胖患者内脏脂肪与皮下脂肪的分布特征,进一步明确血尿酸与体脂分布及代谢综合征发病的相关性。腰围是判断腹型肥胖的建议指标,但它不能准确地反应内脏脂肪量的变化,而判断内脏脂肪量的金标准是CT 或MRI[4]。该研究采用CT 测定腹型肥胖患者的皮下脂肪量及内脏脂肪量,并评估了腹型肥胖患者腹部脂肪分布与血尿酸的相关性。

该研究结果显示各4 分位数SUA 病例其年龄相近,除Q1患者腰围及BMI 较小外,其余三组患者腰围及BMI 差异无统计学意义,但仍可以看出随SUA 水平升高,腰围及BMI 有增加的趋势。为此,该研究进一步分析了SUA 与腰围、BMI、内脏脂肪面积、皮下脂肪面积及内/皮面积比值这些与体脂分布相关各指标的相关性,并得出了SUA 与内脏脂肪面积相关性最强的结论。结合多元逐步回归分析可见内脏脂肪蓄积随血尿酸水平升高明显增加,对SUA 影响最大的因素即为内脏脂肪面积,与文献报道相近[5]。因内脏脂肪面积对腰围及BMI 的贡献较小,这很好的解释了为何随SUA 升高腰围及BMI 增加不明显。腹部脂肪异常分布,尤其是内脏型肥胖与血尿酸水平及MS 发病率的升高密切相关,

内脏脂肪蓄积较皮下脂肪蓄积对血尿酸水平影响大,内脏型肥胖血尿酸升高可能与胰岛素抵抗引起尿酸排泄低下及内脏脂肪蓄积使尿酸合成亢进有关。Quinones 等[6]证实胰岛素水平上升降低尿尿酸排泄,Ter Maaten 等[7]也证明尿酸排泄与胰岛素抵抗呈负相关。因此,内脏型肥胖者高尿酸水平可能是高胰岛素血症或胰岛素抵抗降低肾小管尿酸排泄的结果。Fabregat 等[8]发现内脏型肥胖时经门静脉运送至肝的游离脂肪酸增加,嘌呤经磷酸戊糖途径从头合成增强而促使尿酸产生增加。无论是胰岛素抵抗导致的尿酸排泄减少抑或是游离脂肪酸增加导致的尿酸生产增加,均为内脏脂肪蓄积的结果,

综上所述,血尿酸水平与内脏脂肪蓄积及代谢综合征密切相关。

[1]Culleton BF,Larson MG,Kannel WB,et al.Serum uric acid and risk for cardiovascular disease and death:The Framingham Heart Study[J].Ann Intern M ed,1999,131:7-13.

[2]Bickel C,Rupprecht HJ,Blankenberg S,et a1.Serum uric acid as an independent predictor of mortality in patients with angiographically proven coronary artery disease[J].Am J Cardiol,2002,89:12-17.

[3]Eckel RH,Grundy SM,Zimmet PZ.The metabolic syndrome[J].Lancet,2005,365(9468):1415-1428.

[4]Wajchenberg B L.Subcutaneous and visceral adipose tissue:their relation to the metabolic syndrome[J].Endocr Rev,2000,21(6):697-738.

[5]Tamba S,Nishizawa H,Funahashi T,et a1.Relationship between the serum uric acid level,visceral fat accumulation and serum adiponectin concentration in Japanese men[J].Intern Med,2008,47(13):1175-1180.

[6]Quinones Galvan A,Natali A,Baldi S,et al.Effect of insulin on uric acid excretion in humans[J].Am J Physiol,1995,268:E1-E5.

[7]Ter Maaten JC,Voorburg A,Heine RJ,et al.Renal handling of urate and sodium during acute physiological hyperinsulinaemia in healthy subjects[J].Clin Sci(Lond),1997,92:51-58.

[8]Fabregat I,Revilla E,Machado A.Short-term control of the pentose phosphate cycle by insulin could be modulated by NADPH/NADP ratio in rat adipocytes and hepatocytes[J].Biochem Biophys Res,1987,146:920-925.