陕西牛背梁自然保护区蕨类植物区系研究

杨 振,段文东,张东兴,李建文,李小林,麻应太

(1.陕西牛背梁国家级自然保护区,陕西 西安710100;2.西安市长安区森林调查设计队,陕西 西安710100)

蕨类植物是高等植物中比较原始的一大类群,也是最早的陆生植物,在植物区系上占有重要地位,在药用、观赏、食用和环境指示等方面具有重要价值。了解蕨类植物的组成、区系基本特征,对探讨地区植物区系的发展具有重要意义。现存的蕨类植物约有12 000种,广泛分布于世界各地,尤其是热带和亚热带最为丰富。中国有61科223属,约2 600种,主要分布在华南及西南地区。陕西牛背梁国家级自然保护区位于秦岭东段,在植物地理区划上属中国-日本森林植物亚区和中国-喜马拉雅森林植物亚区的交汇过渡地带,有着较为丰富的植物资源。在查阅文献资料的基础上,通过野外调查,对该区蕨类植物的组成和区系特征进行了分析,旨在为牛背梁保护区蕨类植物资源的有效保护与开发利用提供基础资料。

1 研究地区自然概况

陕西牛背梁国家级自然保护区位于秦岭东段,横跨秦岭南北两侧,地处长安、宁陕、柞水三区(县)交界处。地理坐标为108°45′~109°03′E,33°47′~33°55′N,东西长28km,南北宽15 km,总面积16 418hm2。保护区属暖温带与北亚热带气候的交错区,气候垂直分布明显。由于受地形、植被等的影响,区内气候呈现出温度变化大、温差较小、冬冷夏凉、温凉湿润、灾害性天气较多的特点。年平均气温12.7℃,极端最高气温43.4℃,极端最低气温-21.0℃,≥10℃的活动积温4 040.8℃;年降水量756.9mm,主要集中于7-9月,年平均相对湿度73%,年平均蒸发量1 351.8mm,无霜期216d。

2 牛背梁保护区蕨类植物区系分析

2.1 蕨类植物区系基本组成

根据调查统计,牛背梁自然保护区共有蕨类植物82种,隶属于23科45属(表1)。

2.1.1 科的基本组成 从表1可以看出,本区蕨类植物含≥10种的科仅有蹄盖蕨科Athyriaceae、鳞毛蕨科Dryopteridaceae和水龙骨科Polypodiaceae,分别占本区蕨类植物科、属、种总数的13.0%、42.2%、43.9%。显然它们在本区蕨类植物区系中占有重要地位。

保护区蕨类植物含2~5种的科有石松科Lycopodiaceae、卷柏科 Selaginellaceae、木贼科Equisetaceae、碗蕨科Dennstaedtiaceae、凤尾蕨科Pteridaceae、中国蕨科Sinopteridaceae、铁线蕨科Adiantaceae、裸子蕨科Gymnogrammaceae、铁角蕨科Aspleniaceae等12科,分别占本区蕨类植物科、属、种总数的52.2%、40.0%、46.3%。这些科在本区蕨类植物区系中也占有一定的地位。含1种的科有石杉科Huperziaceae、瓶尔小草科Ophioglossaceae、阴地蕨科Botrychiaeae、膜蕨科Hymenophyllaceae、槐叶苹科Salviniaceae、剑蕨科Loxogrammaceae等8科,分别占本区蕨类植物科、属、种总数的34.8%、17.8%、9.8%。

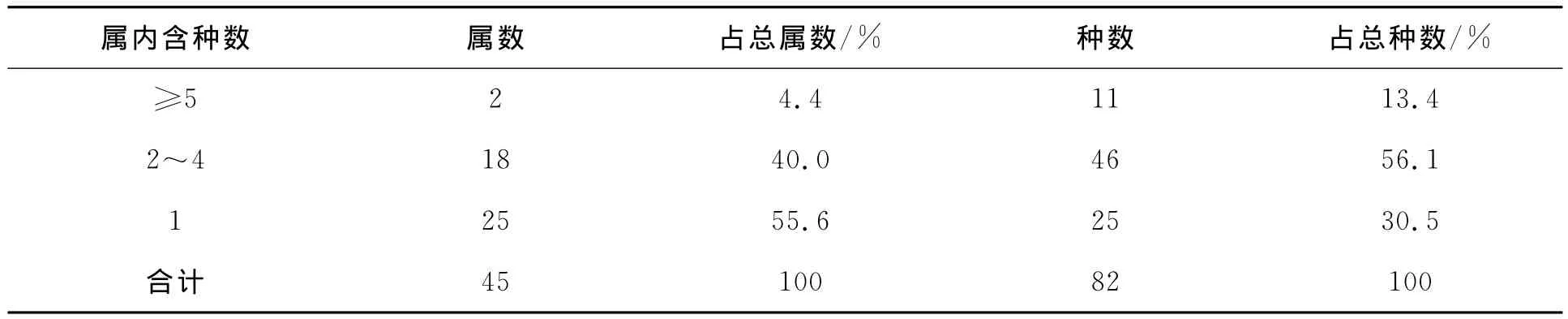

2.1.2 属的基本组成 由表2可知,保护区蕨类植物含≥5种的属仅有卷柏属Selaginella和耳蕨属Polystichum,计11种,分别占本区蕨类植物属、种总数的4.4%、13.4%。

表1 陕西牛背梁国家级自然保护区蕨类植物科、属、种统计

表2 陕西牛背梁国家级自然保护区蕨类植物属的统计

保护区蕨类植物含2~4种的属有18属,占本区蕨类植物总属数的40.0%,含46种,占总种数的56.1%。主要有石松属Lycopodium、木贼属Hippochaete、碗蕨属Dennstaedtia、粉背蕨属Aleuritopteris、蛾眉蕨属Lunathyrium、蹄盖蕨属Athyrium、铁角蕨属Asplenium、荚果蕨属Matteuccia、贯众属Cyrtomium、瓦韦属Lepi-sorus等。

含1种的属有石杉属Huperzia、问荆属Equisetum、瓶尔小草属Ophioglossum、阴地蕨属Botrychium、紫萁属Osmunda、海金沙属Lygodium团扇蕨属Gonocormus、凤尾蕨属Pteris、金粉蕨属Onychium、冷蕨属Cystopteris等25属,计25种,分别占本区属、种总数的20.0% 、11.0%。

2.2 蕨类植物区系地理成分

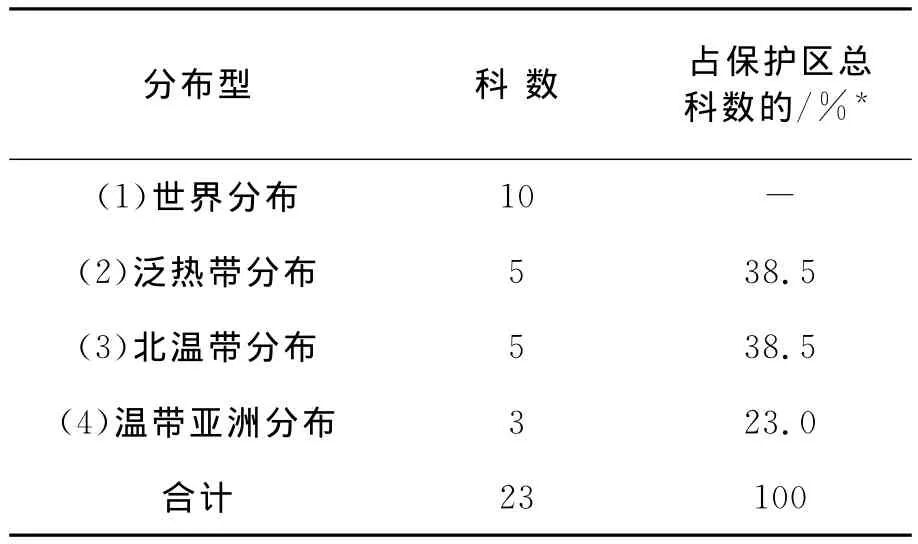

2.2.1 科的地理成分 按照李锡文对中国种子植物科的分布类型划分方法,根据本保护区蕨类植物的现代地理分布,对本区蕨类植物科的分布型进行了划分(表3)。

表3 陕西牛背梁国家级自然保护区蕨类植物科的分布型统计

(1)世界分布。保护区世界分布的科有石杉科Huperziaceae、石松科Lycopodiaceae、卷柏科Selaginellacea、瓶尔小草科 Ophioglossaceae、中国蕨科Sinopteridaceae、铁线蕨科Adiantaceae、蹄盖蕨科Athyriaceae、铁角蕨科Aspleniaceae、鳞毛蕨科Dryopteridaceae和水龙骨科Polypodiaceae10科。

(2)泛热带分布。保护区泛热带分布有5科,占保护区蕨类植物总科数的38.5%(不包括世界分布科,下同)。即为膜蕨科Hymenophyllaceae、碗蕨科Dennstaedtiaceae、裸子蕨科Cymnogrammaceae和金星蕨科Thelypteridaceae和剑蕨科Loxogrammaceae。

(3)北温带分布。保护区北温带分布有5科,占保护区蕨类植物总科数的38.5%。这些科是木贼科Equisetaceae、阴地蕨科Botrychiaceae、紫萁科Osmundaceae、球子蕨科Onocleaceae和岩蕨科 Woodsiaceae。

(4)温带亚洲分布。保护区温带亚洲分布仅有睫毛蕨科Pleurosoriopsidaceae等3科,占保护区蕨类植物总科数的23.0%。

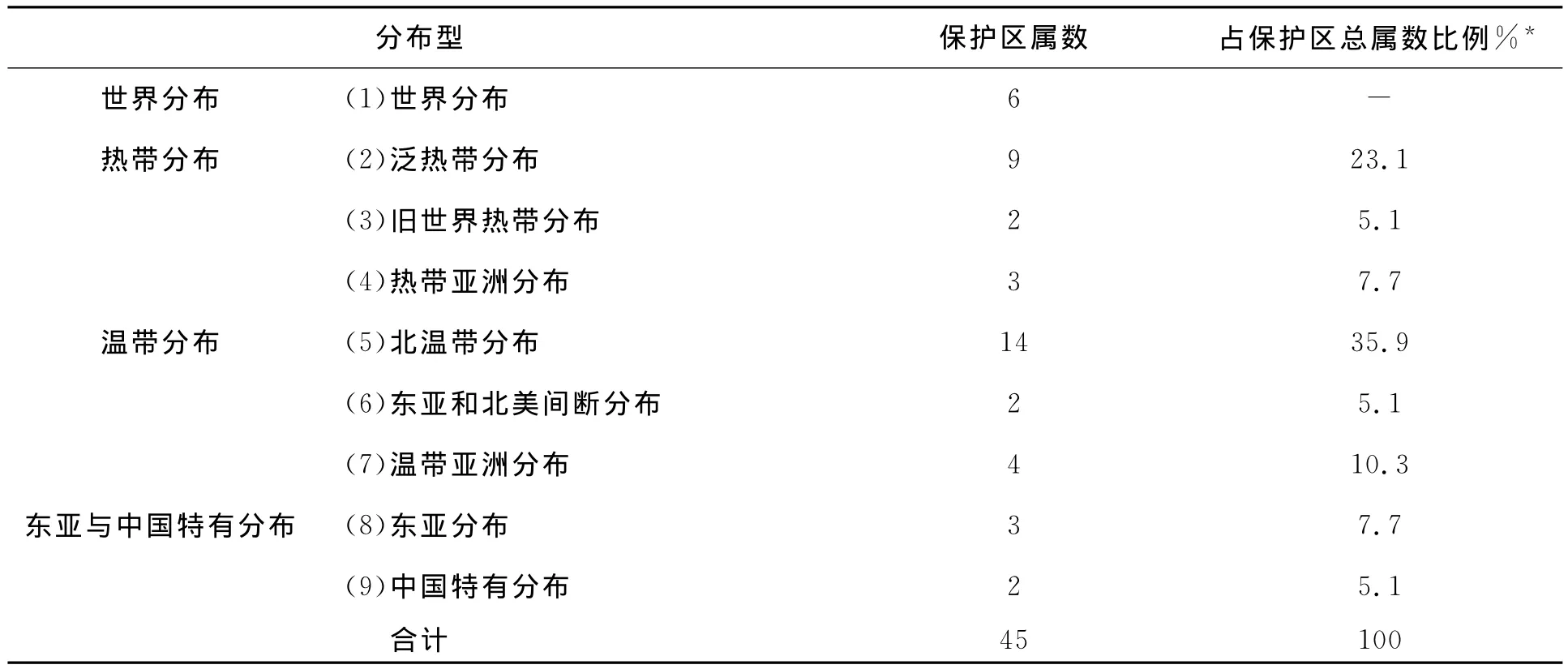

2.2.2 属的地理成分 按照吴征镒对中国种子植物属的分布类型划分方法,根据本保护区蕨类植物的现代地理分布,对本区蕨类植物属的分布型进行了划分,共划分出9个分布型(表4)。

(1)世界分布。世界分布本区有6属,它们是石杉属Huperzia、石松属Lycopodium、卷柏属Selaginella、蕨属Pteridium、铁线蕨属Adiantum和铁角蕨属Asplenium。

(2)热带分布。热带分布本区共有14属,占本区蕨类植物总属数的35.9%。其中泛热带分布本区有蕗蕨属Mecodium、碗蕨属Dennstaedtia、粉背蕨属Aleuritopteris、短肠蕨属Allantodia和金星蕨属Parathelypteris等9属,这些属中一些是从热带扩散到亚热带,甚至温带的属,如碗蕨属等,有些属则以本区为其分布的北界,占本区蕨类植物总属数的23.1%,居热带分布属之首。热带亚洲分布有角蕨属Cornopteris、石韦属Pyrrosia和假茀蕨属Phymatopsis等3属,旧世界热带分布有介蕨属Dryoathyrium等2属。

表4 陕西牛背梁国家级自然保护区蕨类植物属的分布型统计

(3)温带分布。北温带分布:本区北温带分布属最多,有14属,占本区总属数的35.9%。主要的有问荆属Equisetum、木贼属Hippochaete、阴地蕨属Botrychium、紫萁属Osmunda、蹄盖蕨属Athyrium、冷蕨属Cystopteris、羽节蕨属Gymnocarpitum、卵果蕨属Phegopteris、荚果蕨属Matteuccia、岩蕨属Woodsia、鳞毛蕨属Dryopteris、耳蕨属Polystichum和珠蕨属Cryptogramma等,其中羽节蕨属、卵果蕨属等属可延伸到亚热带山地。

东亚和北美间断分布:本区属于这一分布型的属有过山蕨属Camptosorus和蛾眉蕨属Lunathyrium2属,占本区蕨类植物总属数的5.1%。

温带亚洲分布:本区属于温带亚洲分布的属有贯众属Cyrtomium、假冷蕨属Pseudocystopteris和睫毛蕨属Pleurosoriopsis4属,占本区蕨类植物总属数的10.3%。

(4)东亚与中国特有分布。东亚分布:本区属于这一分布的有过山蕨属Camptosorus、瓦韦属Lepisorus和水龙骨属Polypodium3属,占本区蕨类植物总属数的7.7%。

中国特有分布:本区无本地特有属,仅有石蕨属Saxiglossum和睫毛蕨属Pleurosoriopsis等2个中国特有属,占本区蕨类植物总属数的5.1%。均为单种属,石蕨属石蕨S.angustissimum,广布于长江流域各省,向北达秦岭北坡,南到广东、台湾,为本区常见的蕨类植物之一,而睫毛蕨P.makinoi喜生于荫湿的岩石上,主要分布于我国东北、西南各省区高山上。

3 牛背梁保护区蕨类植物区系特征

从调查研究结果来看,牛背梁保护区蕨类植物区系具有两个基本特征:

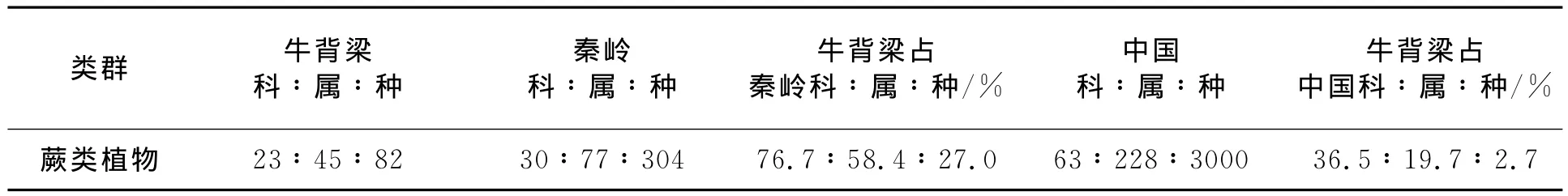

(1)种类较丰富,优势类群明显。陕西牛背梁自然保护区共有蕨类植物23科、45属、82种,科、属、种分别占秦岭地区蕨类植物总科数的76.7%、总属数的58.4%、总种数的27.0%,分别占中国蕨类植物总科数的36.5%、总属数的19.7%、总种数的2.7%(表5)。

保护区蕨类植物的优势科为蹄盖蕨科、水龙骨科和鳞毛蕨科,这3科仅占本区蕨类植物总科数的13.0%,但其所含的属数、种数分别占本区蕨类植物总属数的42.2%、总种数的43.9%。

表5 陕西牛背梁国家级自然保护区蕨类植物科、属、种的数量组成

(2)地理成分多样,温带性质显著。科的地理成分分析表明,本区共有4个分布型,其中热带成分占本区总科数的38.5%,温带成分占本区总科数的61.5%。属的地理成分分析表明,共有9个分布型,热带成分占本区总属数的35.9%,温带成分(包括东亚成分)占本区总属数的51.3%,由此表明,保护区蕨类植物区系具有明显的温带性质,并与热带蕨类植物区系联系较为密切,显示出一定的热带性质。

[1]中国科学院植物研究所,中国科学院西北植物研究所.秦岭植物志(第二卷)[M].北京:科学出版社,1978.

[2]吴征镒,王荷生.中国自然地理-植物地理(上册)[M].北京:科学出版社,1983.

[3]王荷生.植物区系地理[M].北京:科学出版社,1992.

[4]应俊生.秦岭植物区系的性质、特点和起源[M].植物分类学报,1994(5):389-410.

[5]傅志军,张行勇,刘顺义,等.秦岭植物区系和植被研究概述[J].西北植物学报,1996,16(5):93-106.

[6]唐志尧,柯金虎.秦岭牛背梁植物物种多样性垂直分布格局[J].生物多样性,2004,12(1):108-114.

[7]李春香,陆树刚,杨群.蕨类植物起源与系统发生关系研究进展[J].植物学通报,2004,21(4):478-485.

[8]王诚吉,李登武,党坤良.陕西天华山自然保护区蕨类植物区系研究[J].西北植物学报,2006,26(3):592-598.