宋代法官错案追究制的再审视——兼评我国现行错案追究制

田也异

一、问题的提出

佘祥林案、赵作海案以及2013年上半年发生的浙江杭州叔侄冤案等一系列冤假错案都引发了社会大众的广泛关注。当法律界和社会大众都在探讨杜绝刑讯逼供、建立非法证据排除规则的同时,也有一部分声音指向了审理这些冤案的法官,要求追究这些法官们的责任,以杜绝今后的违法裁判。

建立法官错案责任追究制度是一个老生常谈的问题。所谓法官错案责任追究制,现无科学定义,基本是指如果法官出于故意或者重大过失导致案件处理错误,则追究其相应责任的制度。但这里的办错案件不包括刑法中所规定的受贿罪、徇私枉法罪等情况。

对于建立法官错案追究制度,学界尚未达成一致观点。有观点认为,错案追究制度作为一项对司法腐败的制度回应,反应了人民群众对司法公正的渴望;而且建立错案追究制度可以防止法官权力的异化,加强对法官的监督。〔1〕参见胡岩:“论司法错误与司法责任——兼论错案追究制的正当性”,载《法律适用》2011年第3期;钱晓锋,张海霞:“错案追究制及其完善”,载《郑州大学学报(哲学社会科学版)》2004年第5期;付立庆:“善待错案追究——立足于制度设计和运作实践的双重考察”,载《福建法学》2002年第2期。也有很多人对此提出质疑,主要观点在于法律存在不确定性,一些复杂案件法律并没有详细规定;而且在法官独立的原则下,一个法官依据自己的理性作出的判决即便事后被认为是错的,也不能因此而追究他的责任,否则会损害司法的公信力。〔2〕参见周永坤:“错案追究制与法治国家建设——一个法社会学的思考”,载《法学》1997年第9期;王晨光:“法律运行中的不确定性与‘错案追究制’的误区”,载《法学》1997年第3期;陈东超:“现行错案责任追究制的法理思考”,载《法商研究》2000年第6期。上述两种观点一方立足于司法公正,另一方注重维护法官的独立与司法的公信力。这似乎又是一个“诸神之争”的价值选择问题,我们很难判断谁对谁错。

事实上,在我国法院系统中已经建立起了一套法官错案追究制度,且已运行多年。可以确定的是这一套制度并不是西方的舶来品,而是从我国古代司法传统中继承下来的。早在秦朝时期,《云梦秦简》法律答问中便有关于出入人罪的规定,当时叫作治狱“不直”与“纵囚”。“罪当重而端轻之,当轻而端重之,是谓‘不直’。当论而端弗论,及易其狱,端令不致,论出之,是谓‘纵囚’。”〔3〕参见张晋藩:“综论中国古代司法渎职问题”,载《现代法学》2012年第1期。之后历朝历代也都继承了这一规定。在《唐律疏议》、《宋刑统》、《大明律》以及《大清律例》等现存古代法典中也都规定了出入人罪这一罪名,且大同小异。部分学者考证了我国古代的法官错案责任追究制度,本着“以史为鉴,面向未来”的宗旨,认为古代的法官错案追究制在现代社会也是有积极意义的。〔4〕参见张晋藩:“综论中国古代司法渎职问题”,载《现代法学》2012年第1期;巩富文:“中国古代法官责任制度的基本内容与现实借鉴”,载《中国法学》2002年第4期;明廷强、张玉珍:“试析唐律的‘官司出入人罪’”,载《齐鲁学刊》2003年第3期。

诺贝尔经济学奖获得者道格拉斯·C·诺斯曾说过:“历史是至关重要的……人们过去做出的选择决定了他们现在可能的选择。”〔5〕[美]道格拉斯·C·诺斯:《经济史中的结构与变迁》,上海三联书店1991年版,第1~2页。法官错案追究制的建立可能也存在路径依赖〔6〕所谓路径依赖,是指人类社会中的技术演进或制度变迁均有类似于物理学中的惯性,即一旦进入某一路径(无论是“好”还是“坏”)就可能对这种路径产生依赖。一旦人们做了某种选择,就好比走上了一条不归之路,惯性的力量会使这一选择不断自我强化,并让你轻易走不出去。的问题。受历史惯性的影响,当面对冤假错案时,执政者们潜意识地认为只要加大对造成冤假错案法官的惩罚力度就能维护司法公正。但是,沿着这一路径走下去,我国的法治建设是会进入良性循环的轨道还是会被锁定在无效率状态呢?作为“当局者”的我们也不得而知。答案需要从历史中去寻找,对古代具体的法官责任制的实证分析或许可以为我们提供一个新的视角。因此,本文即选择以宋代的法官责任制为例,运用法律经济学的理论从实效方面来对此进行探讨。

二、宋代严格的法官错案追究制

现代与古代一样都会面临冤假错案的问题。宋代以文治国,哀矜折狱,历代皇帝都频繁地亲录罪囚,监督司法,力求荡平冤狱,实现公平正义。为了保证官员能够公正审判,宋代建立了一套严格的法官错案追究制度。

(一)刑事责任——官司出入人罪

官司出入人罪是《宋刑统》中所设立的关于法官错判案件的罪名,基本继承了《唐律疏义》中的有关规定。所谓官司出入人罪,是指官员在审判案件的过程中,将无罪的人判为有罪或本为轻罪而判为重罪(此为“入罪”);或者将有罪的人判为无罪或本为重罪却判为轻罪(此即“出罪”)。对此,《宋刑统》中规定:

诸官司出入人罪者,若入全罪,以全罪论。从轻入重,以所剩论。刑名易者,从笞入杖,从徒入流,亦以所剩论。从笞杖入徒、流,从徒、流入死罪,亦以全罪论。其出罪者,各如之。即断罪失于入者,各减三等。失于出者,各减五等。若未决放,及放而还获,若囚自死,各听减一等。即别使推事,通状失情者,各又减二等。所司已承误断讫,即从失出入法。虽有出入,于决罚不异者勿论。〔7〕(宋)窦仪等撰:《宋刑统》,中华书局1984年版,第486~487页。

上述规定中实质上包含了两个罪名,一是故出入人罪,即官员故意出入人罪;二是失出入人罪,是指官员因过失而出入人罪。对这两种情况的处罚也是不同的。

1.故出入人罪,是指“或虚立证据,或妄构异端,舍法用情,锻炼成罪”,即官员出于各种动机而故意错判,如因接受贿赂、接受请托、私报恩怨、畏避权贵而枉法裁判。对此的处罚是“若入全罪,以全罪论。从轻入重,以所剩论。”比如,将无罪的人判处徒刑三年,则主审官也会受到徒三年的处罚;将本应判杖刑二十的人判为杖刑三十,则主审官要承担多判的十下杖刑。出罪也是一样的,如将本应判徒二年的人判为只徒一年,则主审官要承担少判的一年徒刑。故意错判案件给司法公正带来了极大的损害,引起百姓的极度不满,所以对这一行为的重惩也是合理的。

2.失出入人罪,是指因过失而出入人罪。《宋刑统》规定“断罪失于入者,各减三等。失于出者,各减五等”。由此可见,其责任要比故出入人罪轻得多。简言之,失入轻于故入,失出又轻于失入。然而,《宋刑统》是在宋太祖在位时编写的,仅仅反映了宋初的情况。事实上随着宋朝的发展,对失出入人罪的处罚也变得越来越重。

以失入死罪为例。失入死罪是失入人罪中责任最重的。宋初基本上是依照《宋刑统》中的规定处罚失入死罪的官员,即“失入死罪减三等,……定断官减外徒三年”。意思是因过失将无罪的人错判为死罪的主审官要受到徒三年的处罚。到了宋太宗雍熙三年,朝廷又规定“自今断狱失入死刑者,不得以官减赎”〔8〕《宋会要辑稿·刑法》(下),马泓波校,河南大学出版社2011年版,第576页。,这里加重了对失入人死罪的官员的处罚,即不得适用官员的减刑特权“官当”〔9〕所谓“官当”是指法律允许贵族官僚用官品和爵位抵挡徒流罪的一项法律制度,封建等级特权原则在法律中的具体体现。参见曾宪义:《中国法制史》,中国人民大学出版社2006年版,第109页。。到了神宗熙宁二年,朝廷对失入死罪的处罚达至极点,规定“今后失入死罪,已决三名,为首者手分刺配千里外牢城,命官除名编管……二名,为首者手分远恶处编管,命官除名……一名,为首者手分千里外编管,命官追官勒停”〔10〕《宋会要辑稿·刑法》(下),马泓波校,河南大学出版社2011年版,第586页。。针对错判并处决的人数的不同,最高可将主审官刺配至千里外牢城,刺配是肉刑的复活,是仅次于死刑的流放刑之一种;而最少也会被勒令停职并在千里之外编管,〔11〕宋代的编管刑类似于今天的管制刑,是指将犯人安置到一定地区进行改造的刑罚方法,主要适用于被除名、勒停的官吏。接受改造。对于以“不杀士大夫”为基本国策的宋朝而言,上述处罚已属相当严厉了。

同样,对失出人罪的处罚也由轻变重。宋初,在恤刑思想的指导下,朝廷对失出人罪的官员只作轻微的处罚,甚至不处罚。到了哲宗元祐七年,有大臣上书指出:“伏见法寺断大辟,失入一人有罚,失出百人无罪。断徒、流罪,失入五人则责及之,失出虽百人不书过。常人之情,能自择利害,谁出公心为朝廷正法者?乞今于条内添入‘失出死罪五人,比失入一人;失出徒、流罪三人,比失入一人’。”〔12〕《宋会要辑稿·刑法》(下),马泓波校,河南大学出版社2011年版,第589页。失入人罪会受到严厉处罚,而失出人罪却处罚轻微甚至没有处罚,长此以往官员们出于趋利避害的本性会故意选择出人罪,这样就会放纵许多犯罪,公正更加无法得到实现。因此,朝廷同意了上述提议,此后依照“失出死罪五人,比失入一人;失出徒、流罪三人,比失入一人”处罚失出人罪的官员。

(二)“行政责任”〔13〕 中国古代并无现代意义上的旨在限制国家权力的行政法,但为了便于理解在此仍用“行政责任”一词。——错案对官员仕途的影响

除了追究错判案件官员的刑事责任外,宋代还将有无错判案件与官员的考核、升迁相挂钩,建立了一套保证官员公正审判的奖惩制度,以尽可能降低错案发生的概率。具体表现为:

1、官员一旦错判案件就可能终身没有升迁的机会。《宋史·刑法志》载“内外折狱蔽罪,皆有官以相覆察……吏一坐深,或终身不进”。〔14〕丘汉平编著:《历代刑法志》,群众出版社1988年版,第336页。仁宗时规定:“官失入死罪者,终身不得改官。”〔15〕《隆平集》卷三《刑罚》,转引自王云海:《宋代司法制度》,河南大学出版社1992年版,第449页。甚至遇到恩赦也不得再起用。终身不能获得升迁的处罚对官员的震慑是极大的,因为古代士大夫们十分关心自己的功名利禄,一旦失入死罪就会前功尽弃。

2、错判案件的官员不得再出任法官。《宋史·刑法志》载“仁宗时,刑部尝荐详覆官,帝记其姓名,曰:‘是尝失入人罪不得迁官者,乌可任法吏?’举着皆罚金。”〔16〕丘汉平编著:《历代刑法志》,群众出版社1988年版,第342页。不仅不能再为法官,而且还会被外放至“僻远小处”为官。

3、取消失入死罪官员的恩荫特权。仁宗年间,“尚书比部员外郎师仲说请老,自言恩得任子,帝以仲说尝失入人死罪,不与。”〔17〕丘汉平编著:《历代刑法志》,群众出版社1988年版,第352页。除科举取仕之外,古代还实行恩荫制度,即中高级文武官员的子弟、亲属可以不经科举直接入学任官。有宋一代,恩荫法最为宽滥,皇族宗室和高级官员子弟大多可以授官,甚至多至一家恩荫数十人〔18〕参见曾宪义:《中国法制史》,中国人民大学出版社2006年版,第158页。。在重视家族兴衰的古代,取消失入死罪官员的恩荫特权无疑对其是极大的惩罚。

以上是对失入人罪官员的处罚,反之,如果办案勤勉、能够公正审判的官员也同样会得到重用。《宋史·刑法志》载“明道二年,令四按分覆大辟,有能驳正死罪五人以上,岁满改官。”〔19〕丘汉平编著:《历代刑法志》,群众出版社1988年版,第344页。能够审察出五人以上的死刑错案的官员可以在任期结束后升迁。

(三)追究官员错案责任的机构

太祖赵匡胤建立宋朝后,为加强皇权,防止臣下专擅,在政治制度上采用了分权制衡的方式。如,设参知政事为副相分宰相的行政权;设枢密院枢密使主管军事分宰相的军权;设三司使为计相分宰相的财权。同样,在司法权上,宋朝皇帝也采用了分权制衡的方式,加强了对司法的监督,防止司法专权的出现,尽量减少冤错案件的发生。

宋代的司法机构在中央主要是大理寺掌审判,刑部掌复核,御史台掌监察。太宗淳化三年,为防“大理、刑部吏舞文巧诋”〔20〕同上注,第340页。而在宫中设立审刑院为“详议”机关,凡上奏案件都要先交审刑院备案。此外,还增设了一些监察机关,如谏院、纠察在京刑狱司、监司等。

除了中央司法机构外,地方司法机构也有多个。宋朝的地方司法权也由多个机构行使,主要的地方司法机构有:1.提点刑狱司。“淳化初,始置诸路提点刑狱司,凡管内州府,十日一报囚帐。有疑狱未决,即驰传往视之”。〔21〕同上注,第340页。2.转运司。“至道二年,诏死事有可疑者,具狱申转运司,择部内详练格律者令决之,须奏者乃奏”。〔22〕同上注,第340页。3.州一级的司法机构。在州一级的司法审判中,知州是主审官员,其下设有专职司法官员司法参军与司理参军;此外,通判也可以监督审判。4.县由知县负责审判,是最基层的审判机构。

设立如此之多的司法机构的目的是在于通过层层监察,杜绝冤假错案的发生,因此这些机构也就是实施官员错案追究制的机关。

(四)宋代法官错案追究制的意义

综上所述,宋代所建立的法官错案追究制是相当严厉的。不仅是故意枉法裁判,甚至官员因过失而错判案件也会被追究责任,其中既有刑事责任,又有“行政责任”(贬官、罢黜等);而且宋朝所建立的“层层监察、互相监督”的司法体系,保证了法官错案追究制的实施。宋代这一严格的法官错案追究制旨在维护封建法律的严肃性,对于巩固政权和安定社会具有积极意义。错案追究制对宋代法官行为的约束和对法官选任及仕途的影响,在一定程度上有利于减少冤假错案的发生,在保证司法官群体的素质等方面有着积极作用。因此,在当时的社会历史条件下,法官错案追究制可以算作一大“良法”。

三、法经济学视角下的再审视

南宋孝宗皇帝乾道九年五月二十六日,两浙东路提点刑狱公事郑兴裔上书指出:“狱者,所以合异同之辞,差官勘鞫,正欲得其实情。今之勘官往往出入情罪,上下其手,或棰楚煆炼,文致其罪;或衷私容情,阴与脱免。虽在法有故出故入、失出失入之罪,几为文具。”〔23〕《宋会要辑稿·刑法》(下),马泓波点校,河南大学出版社2011年版,第598页。

宋朝为了减少冤假错案的发生而建立了法官错案追究制,尽管出发点是好的,但是在现实中却出现了立法与司法实践相背离的情况,法官错案追究制无法真正落实下去,“几为具文”。之所以出现这种情况,其背后的原因值得我们深思。

(一)影响错案发生的变量

审判案件是一项技术活,受很多变量的影响。但是,古代皇帝和民间百姓似乎都认为:只要是道德品质高尚的清官就一定能够公正审判案件,实现公平正义。这是一种清官万能的观点,即在有识见的司法官之前,无不能决断的案件。因此,古代衙门上常常挂有书写着“正大光明”、“明镜高悬”等字样的匾额,意在提醒审判官要时刻做一名清官。这实际上是“以道德名义解决技术问题”〔24〕[美]黄仁宇:《万历十五年》,三联书店2008年版,第179页。的做法,苏力教授称之为“清官司法模式”〔25〕参见苏力:《法律与文学——以中国传统戏剧为材料》,上海三联书店2006年版,第191~213页。。

在这种“清官司法模式”之下,一个官员如果判错了案件,即便没有贪赃枉法,也会被认为是怠惰、不专注于本职工作的表现,所以也要受到处罚;反之,没有造成冤错案件,则会被认为是勤政爱民的体现,会得到皇帝的表彰与重用。如宋太宗规定“吏之弛怠者,劾其罪以闻;其临事明敏、刑狱无滞者,亦以名上。”〔26〕丘汉平编著:《历代刑法志》,群众出版社1988年版,第338页。但是,影响错案发生的因素并不仅仅限于官员是否道德高尚、为官清廉或者勤政爱民,例如南宋孝宗年间,池州太守赵粹中就冤杀了一名边关递卒(传递军事信函的士兵)汪青〔27〕参见《宋史·孝宗本纪》。,但是赵粹中却是一名地道的好官,不仅曾为岳飞雪冤,而且在主政池州时“郡政修举,实惠及民,民立生祠祀之”〔28〕(南宋)楼钥:《龙图阁待制赵公神道碑》,《攻愧集》卷九八。。由此可见,导致错案产生的因素还关乎官员是否有足够的专业知识、智慧、其下属是否积极配合,以及当时的科学技术水品等等。可以用公式表示为:

上述公式中,J代表英文justice,指公正审判率;M代表英文morality,指官员的道德水平;W代表英文wisdom,指法官的智慧水平;C代表英文cooperation,指官员下属的合作程度;T代表英文technology,指当时的科学技术条件。

以上任何一个变量都会影响到案件的公正审判。首先,若法官道德败坏、贪财重货,那么他很有可能收受贿赂、枉法裁判,或者怠惰而不专注于本职工作,其自然不可能公正审判案件;其次,虽然法官专心工作,但是如果他缺乏专业知识,没有足够的智慧查明案件时,也是不可能做出公正判决的;再次,即便法官为官清廉、勤政爱民,而且又有足够的智慧,但是如果他手下的师爷、衙役、仵作等不积极配合甚至阳奉阴违,那么只凭法官一人同样无法查明案件的,正所谓“官之庸者不能制吏,皆受成其手”〔29〕中国社会科学院历史研究所宋辽金元史研究室编:《名公书判清明集》,中华书局1987年版,第40页。;最后,即便是包公,当他面对需要运用现代DNA检测技术才能获知凶手是谁的案件时,在宋代他也是无法实现正义的。综上,这些因素对于案件的公正审判而言都是必要而非充分的条件。除此之外,影响案件公正审判的因素还有很多,需要进一步的考察。

(二)法官严格责任制的边际成本分析

在经济学中,边际成本指的是每一单位新增生产的产品(或者购买的产品)带来到总成本的增量。法律的边际成本则是指国家制定、实施法律规范所支出的费用。根据经济学中的边际效用递减规律,法律的边际效益也是递减的。法律在最初实施时,由于立法和司法的针对性强,会产生规模效应,法律效益比较高,但久而久之,当边际效益达到与边际成本相等的点时,法律的效益就会转而减少,以至到后来,虽然法律存在,但其效益微乎其微,而产生法律规模不经济的现象。〔30〕冯玉军:“法经济学范式研究及其理论阐释”,载《法制与社会发展》2004年第1期。宋代严格的法官错案追究制也是如此。

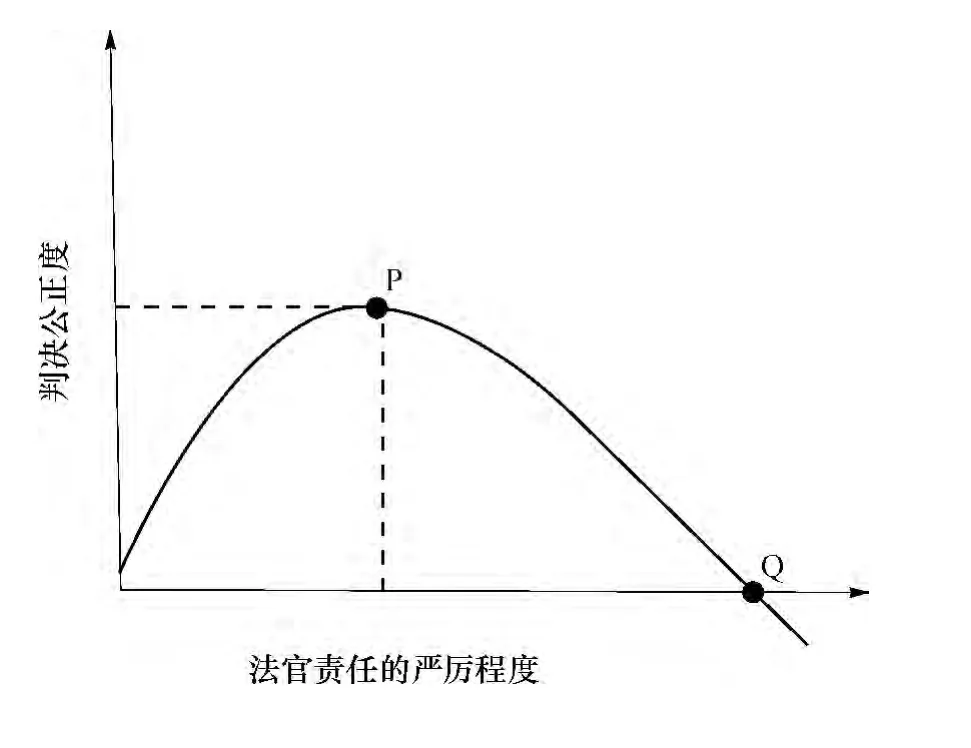

一般而言,奖惩机制的变化一定会改变人们的行为;当惩罚的严厉性增大时,从逻辑上看,一定会导致从事审判的官吏改变行为,为了自我利益而努力减少审判错误的发生。但是,任何投入的收益都是呈边际效用递减,这就意味着,严格责任制产生的效果也一定有限;超过了这一限度后,随着这个责任制越来越严格或越来越严厉,其效果甚至会为负值。

如上图所示,当一开始加大对出入人罪的法官的惩罚力度时,案件判决的公正度会随之提高。但是,当惩罚的严厉性达到P点后,这时判决的公正度已经达到最大值。之后随着严厉性的不断加大,判决的公正度反而会不断下降;当严厉性达到点Q时,甚至会出现极端不正义的判决结果。

上述的理论模型也是与宋朝的司法实践相符合的。当规定失入死罪的官员会受到“终身不得改官”的处罚时(即责任严厉程度已经达到点P),地方司法官员面对疑难案件就会寻求规避的方法,如尽量少审判案件,不到万不得已不审理;还有就是不上报疑狱、重狱,私自处理。《宋史·刑法志》中记载“至道二年,帝闻诸州所断大辟,情可疑者,惧为有司所驳,不敢上其狱。”〔31〕丘汉平编著:《历代刑法志》,群众出版社1988年版,第340页。当规定失入死罪的官员会被“刺配千里外牢城”时(此时严厉程度已经到达点Q),地方官员会因担心被上级追究错判责任,而不敢上报案件,甚至草菅人命。《宋史·刑法志》记载“二广州军狱吏,畏宪司点检送勘之害,凡有重囚,多毙于狱。”〔32〕同上注,第357页。

(三)出入人罪官员的捕获率:基于信息成本的分析

诺贝尔经济学奖获得者加里·贝克尔认为,提高对犯罪行为的威慑力度要从两个方面着手,一是犯罪分子被定罪的概率,即捕获率(p);二是刑罚的严厉程度(f)。并认为当“定罪的概率(p)被提高而接近1,并且刑罚(f)无所不用其极时,违法行为的数量几乎能够想减少多少,就减少多少。”〔33〕[美]加里·贝克尔:“犯罪与刑罚:一种经济学进路”,载[美]唐纳德·A.威特曼编:《法律经济学文献精选》,苏力等译,法律出版社2006年版,第390页。宋代的皇帝仅仅提高了对出入人罪官员惩罚的严厉程度,以为官员会因害怕受到重罚而会努力保证审判的公正度。但是,却忽视了另一个重要的因素——出入人罪官员的捕获率。

宋朝皇帝的前提假定似乎是,无论怎么样,出入人罪的官员最终都会被抓获,受到惩罚。但是,在现实中,犯罪官员被抓获并受到刑事处罚只是一种概然性,无论古今中外的司法制度都达不到“天网恢恢”。由于这种概然性,官员在犯罪时思考问题的前提并不是“我一定会受到惩罚”,而是“我不一定会受到惩罚”;因此,他追求的是“如何使自己更不可能受到惩罚”,会竭尽全力降低自己受惩罚的概率〔34〕参见苏力:《法律与文学——以中国传统戏剧为材料》,上海三联书店2006年版,第78~79页。。故而,一味强调严格责任,而不提高对出入人罪官员的捕获率,是无法起到对官员的震慑作用的。

提高出入人罪官员的捕获率的有效方法之一即是加大对司法审判的监督力度。虽然宋朝为了防止冤狱的出现,设立了多个司法机构,使其相互之间监督与制衡,但是,只有自上而下的监督或者官僚体制内监督其效果并不理想。因为监督是否有效取决于一个很重要的因素,即是信息。监督者只有掌握了被监督者在审判中的信息,才能得知其是否出入人罪。“信息是个人行为受到监督的基础。”〔35〕参见张维迎、邓峰:“信息、激励与连带责任——对中国古代连坐、保甲制度的法和经济学解释”,载《中国社会科学》2003年第3期。在一个社会中,如果一个人的行为能被一部分人群以相对较低的信息成本观察到,而其他人群观察该行为的成本相对较高,那么,让信息成本较低的人群行使监督的权力就可以大大地节约监督成本。反之,让信息成本较高的人群行使监督的权力,不仅会提高监督成本,而且其效果可能会更差。

在宋朝所建立的司法监督体系中,上级司法机关获得下级官员审判信息的成本是比较高的。原因在于:1、监督者须具备相关的审判经验与专业知识。在对司法案件的监督之中,如果监督者没有掌握相关专业知识,仅仅凭卷宗去认定案件有无错判,很可能就会如睁眼瞎一般被蒙蔽,这种监督就会流于形式,根本起不到校正冤假错案的作用。范仲淹当时就已经意识到了这一问题,指出“其奏到案牍,下审刑、大理寺,又只据案文,不察情实,惟务尽法,岂恤非辜”〔36〕(宋)范仲淹:“奏灾异后合行四事”,载《范仲淹全集》(上),薛正兴校,凤凰出版社2004年版,第526页。;2、监督者还须具备清正廉洁的道德品质。如果监督者缺乏正直清廉的品质,与被监督者沆瀣一气,那么即便监督者发现了错案,为了维持与被监督者之间的利益关系,也不会去纠正这些错案。如《宋史·刑法志》载“有司以覆勘不同,则前官有失入之罪,往往雷同前勘”〔37〕丘汉平编著:《历代刑法志》,群众出版社1988年版,第357页。;3、被监督者的行为并不直接作用于监督者身上,而任何被监督者都是不会希望自己的错误行为被他人知晓的,因此下级官员会极力掩盖对自己不利的信息。比如,不上报疑狱、重狱,私自处理等。

因此,无论构建多么严密的制约与监督体系,这种自上而下的、官僚体制内的监督是不能有效获取官员的违法信息的,很难起到纠正冤假错案的作用。

(四)皇帝与官员的博弈

在古代皇权是至高无上的,所谓“君叫臣死,臣不得不死”。一般人也常以为皇帝可以为所欲为,但是事实并非如此。官僚士大夫作为皇帝的臣子,一方面辅佐皇帝治国,另一方面也对皇权起着一定的制约作用。当皇帝的行为在他们看来不能忍受时,官僚士大夫们也不会乖乖遵行。如宋英宗为了追封自己的生身父亲为皇帝就同当时朝廷的绝大多数官员产生了矛盾。也就是说,官员们与皇帝之间也会产生博弈。

1、皇帝的选择

在经济学中,人被认为是理性的,但是这种理性也是有限的。个体的行为原则是在一定条件下的策略集中找到了一个满意解。在不可能达到最优选择的情况下,或者在计算成本太高的情况下,行为人会寻找一个满意的而不是最优的选择。〔38〕参见周林彬、董淳锷:《法律经济学》,湖南人民出版社2008年版,第94页。

自西周提出“以德配天”、“明德慎罚”的思想以来,加之借鉴秦、隋等王朝短命的教训,后世王朝都注意到要想统治长久就不应对百姓过于残暴,要适当的采用怀柔政策。反映在刑制上则表现为采用轻刑、尽量保证百姓获得公正判决等。采取这些措施不仅不会威胁皇权统治,反而还会使老百姓感恩戴德,进一步巩固皇权统治的合法性。因此,如果宋朝皇帝对各级官员造成的冤假错案置之不理或者放纵,那么当民怨越积越深之后,有朝一日终会动摇皇帝及其继承者们的统治。

宋朝的皇帝急需采取一定的措施来尽可能减少冤假错案的发生。然而,问题的关键是要采取怎样的措施?尽管宋太宗曾感叹“朕恨不能亲决四方之狱,固不辞劳尔!”〔39〕丘汉平编著:《历代刑法志》,群众出版社1988年版,第338页。,但是这一想法显然是不现实的。受社会历史条件的制约,宋朝的皇帝不能从导致错案发生的生产力条件下手,无法提高侦查水平。但是,最终宋朝的皇帝选择了在他们看来是最佳的策略——提高对错判案件官员的惩罚力度。虽然惩罚造成冤假错案的官员并不能从根本上减少错案的发生,但是皇帝能够以此在百姓面前树立自己秉持公正的形象,占据道德制高点,进而维护自身统治的合法性。

2.官员的对策

所谓“上有政策,下有对策”。当皇帝做出选择之后,接下来就由地方司法官员来做出相应的对策。在一般情况下,对于一些事实清楚、证据确凿的案件,地方司法官员也会按照规定公正审判并上报。但是,当面对疑难案件时,地方司法官员就很难抉择了。

在古代,受社会历史发展水平的制约,科学技术不发达,没有指纹鉴定,没有笔迹鉴定,更没有DNA鉴定,耗费很多资源也不一定能获得破案所需的充分证据。因此,有的时候难免会出现错案。在这种条件下仍然强行追究法官的责任难免强人所难。当然这个时候作为理性人的官员们也未必会自觉的上报案件接受处罚。针对疑难案件,地方司法官员如果审判了并且按照规定上报,那么其很有可能被查出来并受到处罚;而如果选择审判但只作为简单案件上报,而在私下进行处理,那么其就有可能逃避处罚〔40〕发生于清朝末年的杨乃武与小白菜案就是因当时初审知县刘锡彤害怕断案不当受到上级处罚而敷衍了事、酿成巨案的。虽然此案发生于清朝末年,但是我们有理由相信在宋代也同样会出现司法官员因慑于被追究错案责任,而上报不以实的情况。参见郑定、杨昂:“不可能的任务:晚清冤狱之渊薮——以杨乃武小白菜案初审官刘锡彤为中心的分析”,载《法学家》2005年第2期。;当然,如果因害怕碰到疑难案件而选择少审理或者干脆不审理案件,那么他就更不可能会受到处罚了。作为一个理性人,法官当然会选择对自己更为有利的解决办法。

此外,地方司法官员的审判工作也是存在机会成本的,如果违法的成本低而守法的成本高,违法也就会成为官员的一项理性选择。对此,苏力教授做了详尽分析〔41〕参见苏力:《法律与文学——以中国传统戏剧为材料》,上海三联书店2006年版,第222页。。简言之,由于受社会历史条件的制约,在古代任何司法官员的审判都难免有一定数量的错案,是否清廉勤勉就不会对减少错案有多大差别,如欧阳修的父亲欧阳观曾长期担任州府判官、推官,主管刑狱,为官清廉的他也曾说:“此死狱也,我求其生不得尔……夫常求其生,犹失之死,而世常求其死也。”〔42〕(宋)欧阳修:“陇冈阡表”,载《欧阳修全集》,李逸安校,中华书局2001年版,第393页。假设一个清廉勤勉的官员一生有5%的概率因判错案件被“刺配千里外牢城”,而一个不勤勉的官员一生有5.1%的概率甚或完全相同的概率因判错案件被“刺配千里外牢城”,官员们就不会有什么动力勤政了。通过“成本与收益”分析,官员们更有可能把专注于审判工作的时间和精力用于与上级“拉关系”,这样不仅能够保证错案不会被上级追究,而且有利于今后的仕途发展。这一收益显然比专注于审判工作的收益要大的多。

3.博弈模型及其均衡

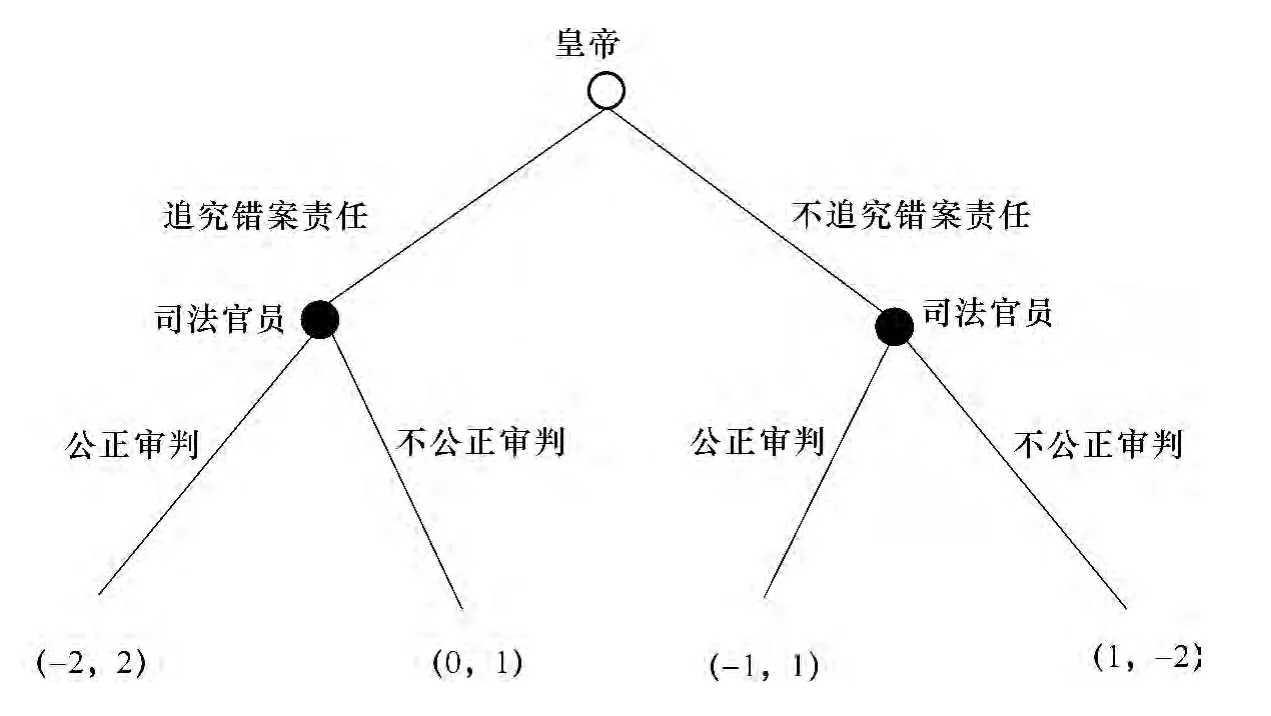

根据上述分析,可以得知宋代皇帝与官员之间围绕错案而产生的博弈是一个信息完全的动态博弈,即皇帝先行动,司法官员们在了解了皇帝的行动后作出相应的对策。这一博弈的表达形式如下图所示。

在上述博弈中,为了解决审判中存在的错案问题,皇帝先采取行动。(1)当皇帝选择“追究错案责任”、司法官员选择“公正审判”时,皇帝得到收益2,而此时司法官员需付出更多成本(时间、精力等)在案件审判上,且当碰到疑难案件时仍无法避免因错判而受到处罚,因此司法官员得到收益-2;(2)当皇帝选择“追究错案责任”、司法官员选择“不公正审判”时,根据上文分析可知司法官员会受到处罚,其获得收益0,而此时虽然会产生一些错案但由于皇帝表明了自己打击错案的立场、占据了道德制高点,因此仍然会获得一定的收益,收益为1;(3)当皇帝选择“不追究错案责任”、司法官员选择“公正审判”时,司法官员也会花费一定成本(时间、精力等)在案件审判上,故其收益为-1,而此时皇帝也会获得收益1;(4)当皇帝选择“不追究错案责任”、司法官员选择“不公正审判”时,司法官员的收益为1,此时因错案而产生的民怨会威胁皇帝的统治,因此皇帝的收益为-2。

接下来求解这一博弈的均衡解。求解完全信息动态博弈一般要运用逆向归纳法,即首先找到博弈顺序在最后的子博弈,明确该子博弈中博弈参与者的策略选择,然后按博弈顺序由后向前逆向归纳,直至博弈树的初始节点,最终找到博弈的均衡。〔43〕沈琪:《博弈论教程》,中国人民大学出版社2010年版,第70页。根据逆向回归法,首先能排除司法官员选择“公正审判”的策略,因为不论皇帝是否追究错案责任,司法官员选择“公正审判”时的收益均为负值(-2或-1)。接着,可以确定皇帝会选择“追究错案责任”的策略,因为此时皇帝的收益为1,高于选择“不追究错案责任”时的收益-2。综上,皇帝与司法官员之间围绕错案所产生的博弈的均衡是:皇帝“追究错案责任”,而司法官员尽可能地规避监督,甚至不惜“不公正审判”。

4.博弈结果

宋代严格的法官错案追究制本意是减少冤假错案,但是事实却恰恰相反。《宋史·刑法志》记载:

帝之用刑可谓极厚矣,而天下之狱不胜其酷。每岁冬夏,诏提刑行郡决囚,提刑惮行,悉委倅贰,倅贰不行,复委幕属。所委之人,类皆肆行威福,以要馈遗。监司、郡守,擅作威福,意所欲黥,则令入其当黥之由,意所欲杀,则令证其当死之罪,呼喝吏卒,严限日时,监勒招承,催促结款。……亦有豪强赂吏,罗织平民而囚杀之。甚至户婚词讼,亦皆收禁。有饮食不充,饥饿而死者;有无力请求,吏卒凌虐而死者;有为两词赂遗,苦楚而死者。惧其发觉,先以病申,名曰“监医”,实则已死;名曰“病死”,实则杀之。至度宗时,虽累诏切责而禁止之,终莫能胜,而国亡矣。〔44〕丘汉平编著:《历代刑法志》,群众出版社1988年版,第358~359页。

既不允许失入人罪也不允许失出人罪的法官错案追究制将地方司法官员们逼入了进退两难的境地。但是,作为理性人的地方司法官员出于对自身利益的考虑,并不会主动遵守朝廷的规定,而是会尽可能地规避对他们的监督和追究,甚至不惜采取极端不正义的手段。这一结果是符合皇帝与司法官员博弈的均衡解的,只要不发生大的变动(如改朝换代)这一均衡也会维持下去。

四、以史为鉴:对当代中国法官错案追究制的反思

历史总是惊人的相似,时至今日我国也建立了一套法官错案追究制。我国现行的法官错案追究制于20世纪80年代末90年代初,首先在地方司法机关产生,其后得到党的十五大报告和最高人民法院的认可并推行到全国,同时出台了相关条例、办法,主要有《人民法院审判人员违法审判责任追究办法(试行)》和《人民法院审判纪律处分办法(试行)》等。此外,随着近几年来一批冤假错案(如杜培武案、佘祥林案、赵作海案等)不断浮出水面,社会大众对司法公信力逐渐产生质疑,作为回应,法官错案追究制也有了新的发展。如2012年4月河南省高级人民法院发布实施《错案责任终身追究办法(试行)》,在全国开错案追责“终身制”之先河〔45〕参见中央政府门户网站:http://www.gov.cn/gzdt/2012-04/06/content_2107764.htm,最后访问时间:2013年12月18日。。

何为“错案”?这个问题一直存在争议。一般而言,除去法官故意枉法裁判之外,“因过失导致裁判错误,造成严重后果的”案件也被认定为错案,包括实体错案和程序错案。虽然《人民法院审判人员违法审判责任追究办法(试行)》第22条规定,审判人员因对法律、法规理解和认识上的偏差而导致裁判错误的,以及因对案件事实和证据认识上的偏差而导致裁判错误的,不承担责任。但是,很多地方法院仍然将上级法院发回重审的案件和改判的案件也作为错案对待,其理由是“既然被上级法院改判,肯定有情有可矜的地方,初审时没有考虑到便是失误”。〔46〕葛磊:《法院错案追究制度分析》,载《中国司法》2004年第4期。而这事实上是对法官自由裁量权的否认,认为在个案裁判中只存在一个“唯一正解”。

依据《人民法院审判人员违法审判责任追究办法(试行)》第32条的规定,对造成错案的法官的处罚主要有两种:责令作出检查或通报批评;给予纪律处分(如警告、记过、记大过、降级、撤职、开除等〔47〕参见《人民法院审判纪律处分办法(试行)》第十三条。)。但是,在实践中还存在着扣发奖金、扣发工资;剥夺晋升晋级资格、剥夺评选先进等荣誉称号的资格、剥夺审理案件的资格、剥夺审判员资格;甚至于待岗、下岗、调离审判工作岗位等〔48〕姚建才:“错案责任追究与司法行为控制——以佘祥林‘杀妻’案为中心的透视”,载《国家检察官学院学报》2005年第5期。“法外之刑”。这一系列惩处措施使法官个人的经济收入、升迁前景与案件的处理结果有着越来越密切的联系。

从上面对错案法官的处罚中,我们似乎看见了宋代法官错案追究制的影子。在宋代,犯官司出入人罪的法官依情节轻重会受到罚铜(扣工资)、贬官(降级)、勒停(撤职)、除名(开除)等不同处罚,而这与当代中国对错案法官的处罚别无二致。虽然时隔近千年,但是我们仍要感叹“历史是会重演的”。那么,宋代法官错案追究制所存在的问题是否也会发生在当代呢?答案似乎是肯定的。因为,无论时间怎样变化,任何时代的法官都不可能完全摆脱“经济理性人”这样一种人的属性,而“人是理性最大化者”〔49〕[美]理查德·波斯纳:《法律的经济分析》,蒋兆康译,法律出版社2012年版,第4页。。

法国前司法部长罗伯特·巴丹戴尔曾说过:“人的审判是有限的,是一定会犯错的。”即便是现代社会仍然会出现一些事实无法查清的疑难案件,如南京“彭宇案”中就无法查清彭宇是否撞了老太。面对这些疑难案件,没有任何一名法官敢打包票做到“明察秋毫”。此时如果还要求法官做出正确判决,否则便追究其责任,实属强人所难。当然,作为理性人的法官出于自身利益的考虑,也会采取相应的对策“趋利避害”。这些对策包括:1.少办案或者不办案。法官少办案就少错案,不办案就无错案。这一方法也为宋代官员采用过。2.向上级法院法官汇报请示。这样可以降低上诉案件被改判的风险。3.将疑难案件提交审判委员会。由审委会代替法官做出判决,这样即便以后被发现是错案,也无需由法官个人承担责任。4.尽可能以调解方式结案。以调解方式审结的案件不可以上诉,这样就不存在被改判的问题了。5.辞职下海。法官会做“成本与收益”分析。当他发现继续从事审判工作需要投入更多精力而待遇仍然没有提高,甚至有可能因不小心办错案子而受到处罚,得不偿失时,审判员的工作就变成了一块“鸡肋”,法官很有可能会选择辞职下海从事别的工作。近几年来法院出现了不少法官流失现象也印证了这一点〔50〕参见朱俊俊:“法官流失之困”,载《现代快报》2014年1月5日,第A12版。。

由此可见,尽管我国出于减少冤假错案、维护公平正义的目的建立了一套法官错案追究制,但是作为个体的法官仍然可以采取多种方式来规避对其的监督,因此单纯的惩罚错案法官无法从根本上杜绝冤假错案的发生。另外,如果继续坚持走以加大对错案法官的惩处力度来保证司法公正的老路,虽然不会再像宋代一样出现一些极端不正义的事件,但是也会损害司法独立、妨害司法公正,并迫使越来越多的法官从法院系统流失,长此以往也是不利于法治建设的。

结 语

在西方,基于司法独立的原则,不存在错案的概念,在英美法系国家,法官在权限范围内,任何错案都不被追究法律责任,以免除其后顾之忧,这被称为“司法人员不受民事起诉的豁免权”。〔51〕参见龚祥瑞:《西方国家司法制度》,北京大学出版社1993年版,第96页。很多学者都会以此批判我国的法官错案追究制,认为其存在是不合理的。但是,这种观点是缺乏说服力的,因为我们不能认为西方的做法就是天然“正确的”。无论是在宋代还是在当代,法官错案追究制的存在都是有一定合理性的,在一定程度上确实能够起到杜绝冤假错案的作用。更重要的是,法官错案追究制反映了执政者对社会公平正义的关注,是执政者对自身错误的反省,可以在一定程度上平息民怨。平心而论,有比没有强。

当然,从法官错案追究制运行的实际效果来看,其存在一个很大的问题——即惩罚有余而激励不足。宋代有人提出“长吏雪活,乃其职分,不当更论课最”〔52〕《宋会要辑稿·刑法》(下),马泓波校,河南大学出版社2011年版,第623页。,认为公正审判案件是司法官员的本分,做得好也不应该给予更多奖赏。从法律经济学的视角来看,这一看法忽视了司法官员也是理性人、也会趋利避害的事实。“一项有效的法律规则,必须满足激励相容约束,即法律的可实施性必须以个人追求效用最大化为前提,法律只能‘诱导’而不能‘强制’个人行为。”〔53〕参见张维迎、邓峰:“信息、激励与连带责任——对中国古代连坐、保甲制度的法和经济学解释”,载《中国社会科学》2003年第3期。我国现代的法官错案追究制也存在这样的问题,仅注重惩罚措施而缺乏激励措施,导致法官们缺乏积极遵守规则的动力,并且会想尽办法规避,所以无法实现其所追求的目标。