潜江凹陷建新地区地震储层预测研究

王 奕,刘爱武,文 辉

(中石化江汉油田分公司勘探开发研究院,湖北 武汉430223)

建新地区位于潜江凹陷南部,面积205km2,紧邻总口与潘场生烃向斜。新沟嘴组下段沉积时期,该区砂岩为汉水物源的一支,向东南方向延伸(见图1)。新下段Ⅲ油组沉积时期,浅水三角洲前缘推进较远,储层相对发育且连通性好,北西向的汉水物源体系砂体被北东向断层切割,形成多个构造-岩性圈闭,勘探潜力较大。马82、马84井在新下段Ⅲ油组钻探成功,揭示了建新地区Ⅲ油组构造-岩性油藏是潜在的勘探领域,具有较好成藏条件。因此,有必要对新沟嘴组下段Ⅲ油组开展地震储层预测的研究,主要内容包括古地貌分析、资料分析、储层响应特征分析和多属性预测。

图1 潜江凹陷新沟嘴组下段砂岩厚度图

1 古地貌分析

潜南新沟嘴组下段Ⅲ油组沉积时期,古构造面貌总体表现为两洼一隆一斜坡的基本构造格局(见图2),沉积沉降中心统一稳定,最深处位于总口地区。该期与白垩系时期的构造格架总体上有一定继承性,对区域内有利烃源岩带的分布以及新下段沉积时期的砂体展布具有一定的影响。其中建新地区位于斜坡部位,且东高西低,工区整体向北东向抬升。

图2 潜南Ex下Ⅲ油组古地貌图

2 资料分析

2.1 地震资料频谱分析

建新新沟嘴组地层埋深较大、断层较多。建新三维目的层主频为30Hz,有效带宽为 (10~65)Hz(见图3),渗透性砂岩平均速度为4 500m/s,调谐厚度(1/4 λ)为37m,极限分辨率(1/8λ)为18.5m,储层单砂体的厚度均小于8m(见图4),所以地震剖面上反射同相轴均为砂组间形成的综合响应;但单砂体储层厚度或物性的变化会带来同相轴振幅、相位、频率的细微变化,利于开展储层厚度和物性的综合预测。

图3 建新新下段地震资料频谱图

图4 建新新下段小层渗砂厚度分布图

2.2 岩石物理参数分析

岩石物理特征的研究旨在分析工区内各种岩性在地球物理参数(密度、速度、波阻抗)上的差异,为储层地震响应特征分析和地震反演奠定基础。针对建新地区钻井分布不均的特点,选取10口有代表性的井进行岩石物理参数统计。主要分析了声波时差、密度、阻抗三个参数,所选砂岩一般为大于2m的层,目的层岩性组合为砂、泥岩组合。

根据统计分析结果,将建新储层段岩性简化为三类,即渗砂、泥膏岩和干砂。统计结果(见表1)表明,建新地区目的层段渗砂、泥膏岩、干砂的波阻抗关系为:Z渗砂<Z泥膏岩≈Z干砂。所以利用波阻抗反演能够区分渗砂储层。

表1 建新新下段岩石物理参数统计表

3 储层地震响应特征分析

随着建新地区勘探程度的逐步深入,对储层预测精度的要求也越来越高,而储层响应特征的分析是高精度储层预测的基础。对研究区20多口井进行了不同油组的储层精细标定,从中分别挑选了渗砂发育与不发育的2口井开展对比分析(总3斜-3-6井、何3井 ),从而寻找对储层厚度、物性及含油气性变化敏感的特征参数。

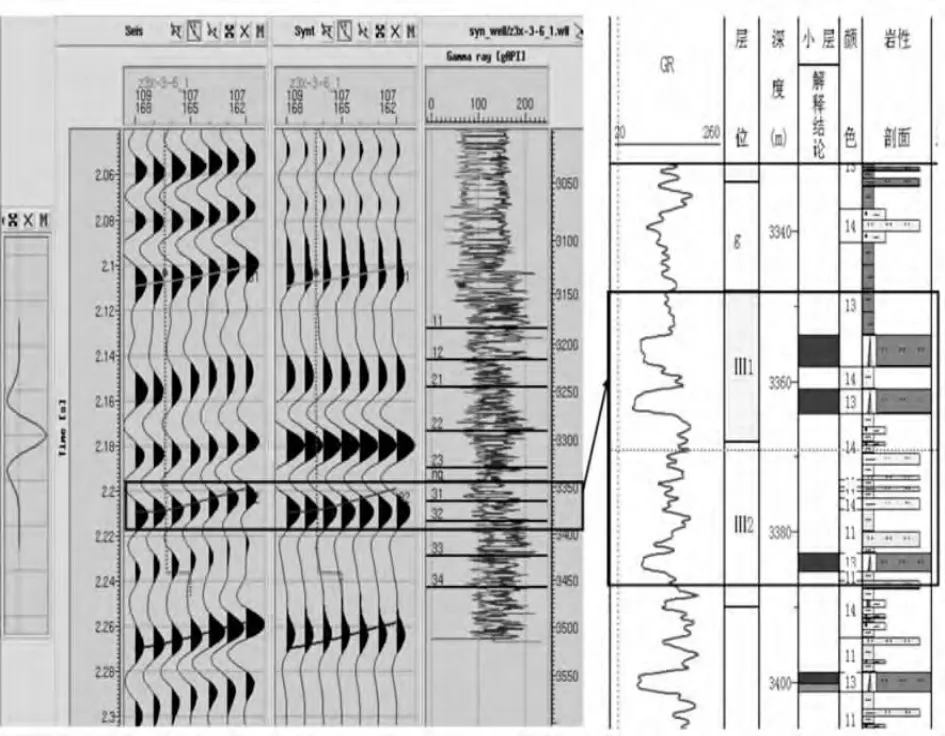

从总3斜-3-6井与何3井合成记录(见图5,6)可知,总3斜-3-6井在Ⅲ油组上部发育一套油层,而何3井在Ⅲ油组上部为一套干层。从两口井对应的地震响应特征来看,储层较发育的总3斜-3-6井储层对应一套强振幅,而储层不发育的何3井对应一套弱振幅。在地震属性分析中说明强振幅特征对应储层发育,弱振幅特征对应储层不发育,且在地震波形上双强相位对应储层发育,单相位特征对应储层不发育。

图5 总3斜-3-6井合成记录

图6 何3井合成记录

4 多属性预测

4.1 振幅属性分析

通过前面的储层地震响应特征的分析,明确了振幅异常可作为识别建新新下段储层的敏感参数,通过计算制作了建新新下段Ⅲ油组上部储层瞬时振幅平面图(见图7)。结合钻井数据分析:总3x-3-6井位于强振幅带上,钻遇渗透性砂岩7.4m/2层;拖15井位于较弱振幅区,钻遇渗透性砂岩1.2m/2层;何4c、何5井均分布在强振幅区,分别钻遇渗透性砂岩4m/2层、7.4m/2层,说明实钻井与瞬时振幅平面展布规律有较好的相关性。图上表现出振幅由北向南逐渐变弱,间接反映砂体由厚变薄,并结合古地貌推测物源为来自北部的汉水物源,清晰地揭示了四大物源注入口以及砂体延展方向。

图7 新沟嘴组下段Ⅲ油组上部瞬时振幅平面图

4.2 波形相关分析

以井旁地震道为约束,利用神经网络技术,把波形相关应用到目标区,通过判断目标区的相似性来识别相似的岩性和潜在的油气藏。

通过储层地震响应特征分析发现,当Ⅲ油组上部储层发育时表现为双相位的波形特征,利用这个特征制作了建新新下段Ⅲ油组上部波形相关平面图(见图8)。从图上看,相关性较好的区域主要分布在工区西南边的总3井区,为河道主体部位,且以北西向连续分布,并延伸至许大垸圈闭以南;地震相为“宽河道”地震异常,分析认为河道是多期次叠加而成;沉积相分析认为该区物源为来自北部的汉水物源。

图8 新沟嘴组下段Ⅲ油组上部波形相关平面图

4.3 地震反演

通过岩石物理统计,渗砂储层表现为低阻抗的特征,围岩为高阻抗的特征。波组抗反演能够区分Ⅲ油组上部储层。本文运用Jason软件开展稀疏脉冲反演,它是基于脉冲反褶积基础上的递推反演方法。其基本假设是地层的强反射系数是稀疏分布的,根据稀疏的原则从地震道中提取反射系数,与子波褶积后生成合成地震记录,并对比合成地震记录与原始地震道的残差,修改参与褶积的反射系数,如此迭代,最终得到一个逼近原始地震道的反射系数序列。

建新新下段Ⅲ油组上部的波阻抗平面图(见图9)显示低阻抗值由北向东南分布,在总3井区阻抗值最低,何家台地区储层平面分布情况次之,揭示了物源来自北部的汉水物源。中岭、许大垸构造圈闭上,均为低阻抗值,因此,推测该圈闭在Ⅲ油组上部有渗透性砂岩分布,说明该区能够形成构造岩性圈闭。

图9 新沟咀组下段Ⅲ油组上部波阻抗平面图

5 结论

通过基础资料的分析和储层地震响应特征的研究,明确了振幅﹑波阻抗﹑波形特征可作为识别潜江凹陷建新地区新沟嘴组储层的敏感性参数,在此基础上采用合理的地震属性与地震反演方法刻画了储层的平面展布形态,并与构造图相结合发现多个构造-岩性圈闭(见图10)。为寻找构造-岩性油藏,优选有利勘探目标提供了必要的支撑。

图10 构造-岩性圈闭分布图

[1]张永刚.地震波阻抗反演技术的现状和发展[J].石油物探,2002,41(4):385-390.

[2]王永刚,谢东,乐友喜,等.地震属性分析技术在储层预测中的应用[J].石油大学学报(自然科学版),2003,27(3):30-33.

[3]李庆忠.论地震约束反演的策略[J].石油地球物理勘探,1998,33(4):423-438.

[4]鲍祥生,尹成,赵伟,等.储层预测的地震属性优选技术研究[J].石油物探,2006,45(1):28-33.