批判性思维辨析

杜国平

(中国社会科学院哲学研究所,北京 100732)

批判性思维是英文“critical thinking”的直译。对于“critical thinking”有各种不同的理解,该问题资深专家之一罗伯特·恩尼斯(Robert H.Ennis)对此给出的简明定义是:“为了决定信赖什么或者做什么而进行的理性的、深入的思考。”①据http://www.criticalthinking.net.美国“批判性思维国家高层理事会”主席理查德·保罗(Richard Paul)和琳达·埃尔德(Linda Elder)给出的最新定义是:“批判性思维是一种对思维方式进行思考的艺术,该艺术能够优化我们的思维方式。而它包括三个紧密联系、互相影响的阶段:分析思维方式阶段、评估思维方式阶段和提高思维方式阶段。”[1]1

“critical thinking”中的“critical”从词源上探究,可追溯到两个古希腊词汇:kritico和kriterrion。其中“kritico”意为“恰当的判断”,“kriterrion”意为“标准”。从语源上看,“critical”意为“基于某些标准之上的恰当判断”。在《韦伯斯特新世界词典》(Webster’s New World Dictionary)中,“critical”意为“以仔细的分析和判断为特点”,“尝试对事物的好坏进行客观的判断”[1]6。

所以,不论是从“critical”的语源还是从“critical thinking”的基本含义来看,“critical thinking”在感情色彩上都是一个不带褒贬的中性词。因为汉语“批判”的敏感性,将“critical thinking”直译为“批判性思维”,对于不了解“批判性思维”来源的读者,如果望文生义,极易造成误解和疑虑。本文拟对这一问题进行探讨,以期给出“critical thinking”的合适译名。

一、策略之一:从定义入手

为了称呼方便,在不引起混淆的情况下我们暂时先使用“批判性思维”来直译“critical thinking”。作为一种思考的方法,批判性思维的思想渊源可追溯到古希腊苏格拉底的诘问式探究,现代哲学家杜威的“反省式思考”也直接为之提供了思想源泉。1941年美国教育心理学家爱德华·格拉泽(Edward Glaser)将批判性思维作为美国教育改革的主题正式提出,到20世纪70、80年代之后,美国几乎所有的大学都开设了相关的课程。1994年,美国总统克林顿签署“美国教育法案”,正式将批判性思维列入全国性的教育教学目标。

批判性思维作为美国教育改革的思想运动,其内涵不断发展和丰富。据不完全统计,关于批判性思维的定义足有100余种,定义形式也多种多样。为了进一步了解批判性思维的基本内容,以下略举几例,以作说明。这几个定义不仅内容有所差异,而且也包括了批判性思维的实质定义、程序定义和操作定义等不同的定义形式。

斯特拉·科特雷尔(Stella Cottrell)认为:批判性思维是一种认知活动,和运用思维相联系,以一种批判、分析、评价的方式思考,需要运用多种思维活动,比如关注、分类、选择和判断。批判性思维主要包括:(1)带着怀疑进行思考的能力;(2)有理有据地进行思考的能力。批判性思维的核心是论辩(argument)[2]。

朱蒂·查坦德(Judy Chartrand)、斯图尔特·埃默里(Stewart Emery)、拉斯·霍尔(Russ Hall)、希瑟·石川(Heather Ishikawa)、约翰·梅克塔(John Maketa)等在《最佳思考者:如何培养批判性思维》(Now You’re Thinking!:Change Your Thinking Revolutionize Your Career Transform Your Life)中给出了批判性思维的一个操作定义。批判性思维包括如下5个步骤:(1)三思而后行;(2)辨别假设;(3)评估信息;(4)得出结论(归纳演绎);(5)制订行动计划[3]。

布鲁克·诺埃尔·摩尔(Brooke Noel Moore)和理查德·帕克(Richard Parker)在《批判性思维》中的定义是:“批判性思维就是指审慎地运用推理去断定一个断言是否为真。值得注意的是,批判性思维往往不是指断言的真假本身,而是指对我们面临的断言进行评估。也可以说批判性思维的主旨是关于思维的思维——当我们考量某个主意好不好的时候,我们就在进行批判性思维。”[4]

即使是在美国,关于批判性思维究竟是什么,应该教什么,如何教,如何测评批判性思维能力等问题也存在着广泛的争论。为了确切地回答这些问题,一个由46名公认的批判性思维专家组成的国际小组进行了合作研究。自1988年2月至1989年9月,历时一年半,最后达成的共识是:批判性思维是做出有目的、自我监督的判断的过程。“目的”指的是就观点和行为构建一个合理且公正的判断;“自我监督”指的是我们监控自己思维过程的能力,以及发现错误和进行更正的能力。批判性思维的核心能力包括:解读、分析、推理、评价、解释和自我监控等 6 种能力[5]6-21。但是,随着研究的不断深入和教育实践的不断探索,时至今日,新的、不同的批判性思维定义仍在不断地出现。

因此,要从定义入手来给出“critical thinking”的合适译名是困难的,因为没有一个充分的理由来支持选择哪个定义作为我们进行翻译的参照,但是这些定义还是有助于我们理解“critical thinking”的主要意思。

二、策略之二:从关键词入手

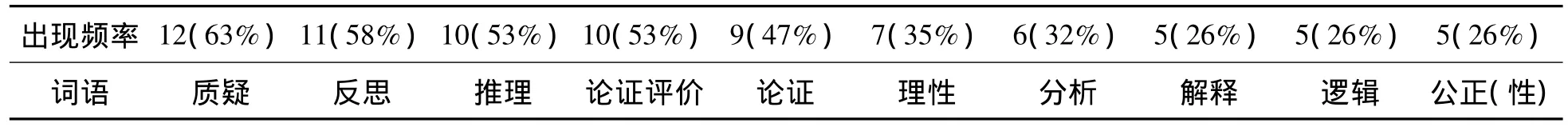

为了避免现成译名的干扰,我们不能直接问“critical thinking”如何重新翻译?也不能回避“批判性思维”,因为如果那样,则对于这一汉语词汇也是不公正的。为此,我们采用了一个比较迂回的策略。即首先确定与“critical thinking”最为相关的关键词。为此,笔者于2014年7月向国内21位最有影响的批判性思维研究学者发出一个调查问卷。调查问卷只有一个问题:“请您给出与批判性思维最为相关的10~15个关键词或词语(不包括“批判性思维”)。”调查得到了21位专家的大力支持,他们都回复了调查问卷。其中19位专家给出了批判性思维的关键词,剔除重复的共给出了162个不同的关键词。其中出现重复率最高的10个关键词依次是:

出现频率 12(63%)11(58%)10(53%)10(53%)9(47%)7(35%)6(32%)5(26%)5(26%)5(26%)词语 质疑 反思 推理 论证评价 论证 理性 分析 解释 逻辑 公正(性)

其他重复率较高的关键词还有:

出现频率 4(21%)4(21%)4(21%)4(21%)4(21%)4(21%)4(21%)4(21%)4(21%)清晰性 一致性 相关性出现频率 3(16%)3(16%)3(16%)3(16%)3(16%)3(16%)3(16%)3(16%)词语 论辩 证据 思维方法 审慎 开放 真(理)词语 辩证 创新 独立思考 反驳 合理性 假设 理由 判断

因为这些词语是不同的学者独立给出的,如果出现重复,其可信度应该是较高的。其中出现频率最高的是“质疑”,在19位专家中有12人均各自独立地给出了这一关键词。

根据上述问卷调查,我们确定了与“critical thinking”最为相关的15个关键词。在此基础上设计了第二个调查问卷:

“以下是按照先后顺序排列的15个词语:

质疑、反思、推理、论证、论证评价、理性、分析、求真辨谬、解释、逻辑、公正性、论辩、证据、审慎、开放

请您选择一个能概括上述词语的词,或者和上述词语最相关的词(按先后顺序,首先要能概括前面几个,最好能兼顾后面的词语)。

1.批判

2.辨析

3.审辨

4.揆惕①“揆惕”是笔者设计的一个两字未曾连用的汉语新词,在此用以检测问卷结果的可信度。如果有人是随机给出调查问卷的答案的,那么在大范围的问卷调查中,就可能有人选择“揆惕”这一无关项。

5.从上述15个词语中选择一个

6.自己设计一个(最好是2个字的词语)

7.无法使用一个2个字的词语来概括

8.无法使用任一个词语来概括”

调查对象回避了上述21位专家。调查结果经过统计,排序如下:

选择比例23% 19% 9% 9%词语 审辨 批判 辨析 逻辑选择比例9% 2% 2% 0%词语 理性 分析 论证评价 揆惕

统计结果显示,没有人选择“揆惕”,因此,问卷调查的结果是可靠的。以下是调查者独立给出的其他词语:

出现频率2% 2% 2% 2% 2%词语 认知 集成 哲思 探索 自觉出现频率2% 2% 2% 7%词语 思维 辩证 思辨 无法概括

调查结果显示,排名第一的是“审辨”,其次是“批判”。因为排名第三的“辨析”和“审辨”有相似性,基于此,我们提出“critical thinking”的两个比较合适的译名是:审辨式思维和批判性思维。但是在这两者之中,我们倾向于选择“审辨式思维”。理由如下:

根据《说文解字》,从语源上看,“批”的本义是“反手擊也”。例如:“宋万遇仇牧于门,批而杀之。”(左传·庄十二年),后引申出“对下级文件表示意见或对文章予以批评”的意思。“判”的本意是“分割牛体”,后引申出“① 分开;分辨:判别。②明显:判若两人。③ 评定:裁判。④ 判决:审判”等意思。

“批判”在现代汉语中有两个基本意思:(1)对错误的思想、言论或行为做系统的分析,加以否定。例如“批判虚无主义”。(2)分析判别,评论好坏。例如“批判地继承文学艺术遗产”[6]984。

在自然语言的使用中,“批判”的对象一般都首先被贴上“错误”的标签,“否定”和“抨击”是“批判”的基本特征,特别是文革之后,这一词语被多次在特定的含义下使用,导致在现代汉语的文化语境中,“批判”是一个褒贬色彩浓厚的敏感词语。在关于“评价”的下列词语序列中,“批判”是处于否定的一极的:

赞扬——称许——评论——批评——批判

前文已经谈及“critical thinking”是一个中性词,而且“批判性思维”不是“否定性思维”,“批判性思维不是一味攻击人们的观点以显示自己有多聪明”[5]7。

综上所述,“批判”一词:(1)感情色彩浓厚,特别是文革中这一词语的非理性色彩被进一步放大;(2)质疑性、攻击性和破斥性。“批判性思维”如果望文生义,容易导致“肆意否定”、“无情打击”,造成对别人的先入之见、攻击和伤害。这都是与“critical thinking”不相一致的。

避开“批判”的感情色彩不谈,即使就其基本含义“评论”来说“批判性思维”的译名也是不恰当的,因为“评论”一般指向的是别人,至少主要指向的是别人;而“critical thinking”指向的主要是自己,它着力于通过自我反思,合理地提高自身的思维品格。②由此我们想到,“省辨式思维”也是“critical thinking”译名一个不错的选择,它可以和“吾日三省吾身”相关联,更有利于突出其自我反省的思维品格。

而“审辨”一词:(1)感情色彩中性,分析、辨识均与理性相联系;(2)质疑与建构并行不悖;(3)与“辨学”相联系。中国是世界逻辑思想的三大发源地之一,在清末民初的现代学制中,曾经将逻辑称为“辨学”,该词体现了中国特色,以“审辨式思维”来称呼“critical thinking”可以将之与中国传统名辩思维联系起来,体现这一思维方式的中国文化渊源,更易于被接受与传播。这与“critical thinking”和“logic”之间的关系相并行。

“审辨式思维”中的“审”体现了“小心求证”的严谨态度;“审辨式思维”中的“审辨”与中国文化传统所倡导的“博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之”①据《中庸》。中的“审问之,慎思之,明辨之”不仅在内容上契合,而且在用词上也一致。最为关键的是,这些都是与“critical thinking”的基本内涵相一致的。

需要补充说明的是,已经有人将“critical thinking”翻译为“审辩式思维”[7],而我们的翻译是“审辨式思维”,仅一字之差。“辩”和“辨”是不同的,“critical thinking”也许需要“辩论”,而未必一定需要“辩论”;但是“critical thinking”是一定需要“辨析”的。

三、策略之三:从音义结合入手

另外一个重要的译名思路是对“critical thinking”进行音译。查阅《现代汉语词典》,适当兼顾意义的联系,我们初步认为可以考虑“睿迪性思维”或者“锐迪性思维”。其构成字意如下:

【锐】①锐利:锐不可当。②锐气:养精蓄锐。③急剧:锐减。

【睿】看得深远:睿智|睿哲。

【迪】开导,引导:启迪[6]279。

但是这样翻译感觉比较生硬。经过进一步查阅和思考,笔者又重新设计了一个译名“揆惕性思维”。其构成字意如下:

【揆】① 推测揣度:揆其本义|揆情度理。②准则;道理:古今同揆。③ 管理;掌管:总揆百事。④指宰相,后来指相当于宰相的官:首揆|阁揆。

【惕】谨慎小心:警惕。

从语源上,“揆”、“惕”早在先秦典籍中就已经出现。《尚书》中有“纳于百揆,百揆时叙”,《易》中有“君子终日乾乾,夕惕若厉,无咎”。

“揆惕性思维”这一译名含有“推测”、“准则”、“小心谨慎”等义素,这是和“critical thinking”相一致的;也能够和“小心求证”、“审问之,慎思之,明辨之”等相联系。似可音、义兼顾,东、西兼顾。

四、余论

“logic”一词传入中国之后,曾经翻译为“名学”、“辨学”、“论理学”、“逻辑”等。其中“名学”、“辨学”来源于中国传统文化,“论理学”来自于日本,“逻辑”来自于音译,都曾经流行一时。而今,“逻辑”最广为接受。对于“critical thinking”的译名,我们也尝试提出几种不同的方案,接受民众和历史的检验和选择。

光绪二十九年十一月二十六日(1904年1月13日)管学大臣张百熙、荣庆和湖广总督张之洞在建立中国第一个现代学制壬寅癸卯学制中明确提出,现代教育的根本目标是“开启民智”,在该学制的课程设置中,逻辑学在其中占有非常重要的地位[8]。但是经过100多年的流变,尽管“逻辑”一词广为接受,但是其“开启民智”的功能始终有限。而“揆惕性思维”恰好提供了一个新的契机!

我们希望大家共同关注这一问题,通过为“critical thinking”设计一个好的译名,使得它能够为中国的民众和管理者所接受,从而充分发挥其“开启民智”的“启蒙”作用。

[1]理查德·保罗,琳达·埃尔德.批判性思维工具[M].侯玉波,姜佟琳,译.北京:机械工业出版社,2013.

[2]斯特拉·科特雷尔.批判性思维训练手册[M].李天竹,译.北京:北京大学出版社,2012:2.

[3]朱蒂·查坦德,斯图尔特·埃默里,拉斯·霍尔,等.最佳思考者:如何培养批判性思维[M].王蕙,译.北京:人民邮电出版社,2013:69-136.

[4]布鲁克·诺埃尔·摩尔,理查德·帕克.批判性思维[M].朱素梅,译.北京:机械工业出版社,2013:3.

[5]彼得·法乔恩.批判性思维[M].李亦敏,译.北京:中国人民大学出版社,2013.

[6]中国社会科学院语言研究所词典编辑室.现代汉语词典[M].6版.北京:商务印书馆,2013.

[7]谢小庆.审辩式思维能力及其测量[J].中国考试,2014(3):9-15.

[8]璩鑫圭,唐良炎.中国近代教育史资料汇编·学制演变[M].上海:上海教育出版社,2007:299-405.