静脉输注羟乙基淀粉预防蛛网膜下腔麻醉后头痛的研究

王磊 冯毅承 程熠 周岱鹏 朱君健 徐安 朱建国

静脉输注羟乙基淀粉预防蛛网膜下腔麻醉后头痛的研究

王磊 冯毅承 程熠 周岱鹏 朱君健 徐安 朱建国

蛛网膜下腔麻醉是临床常用的方法,硬膜穿刺后头痛是其常见的并发症之一。临床上对会阴肛门手术及老年下肢骨科等手术常采用小剂量罗哌卡因蛛网膜下腔麻醉[1-2],但手术医师提出输液过多可导致术后尿潴留,因而在围术期采用限制性输液,但偶尔发现此类患者蛛网膜下腔麻醉后头痛发生率增加,推测头痛发生可能与围术期限制输液有关。有文献报道在输液总量控制情况下输注6%羟乙基淀粉氯化钠溶液130/0.4能有效避免或减少头痛[3]。为进一步研究,优化蛛网膜下腔麻醉期间的输液方案,笔者对本院行肛肠手术患者输注6%羟乙基淀粉氯化钠溶液130/0.4,观察其头痛发生情况。

1 对象和方法

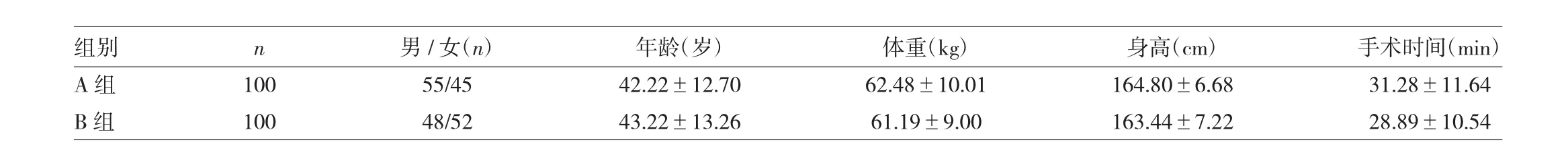

1.1 对象 选择我院2012年1月至2014年6月肛肠手术患者200例,男103例,女97例,年龄16~70(42.72±12.96)岁;体重40~80(61.83±9.52)kg;手术时间10~68(30.09±11.14)min;ASAⅠ~Ⅱ级;其中混合痔127例,肛瘘47例,肛裂6例,肛周脓肿13例,直肠息肉7例。排除当日多次腰穿及有头痛、头晕病史的患者。按随机数字表法将患者分为胶体组(A组)和晶体组(B组),各100例。两组患者一般情况比较差异均无统计学意义(均P>0.05),详见表1。本研究经本院医学伦理委员会审核同意,所有患者均签署知情同意书。

1.2 方法 患者术前禁食水≥8h,术后6h允许少量进食及饮水。入手术室后开放外周静脉,A组麻醉前20min开始输注6%羟乙基淀粉氯化钠溶液130/0.4 10ml/(kg·h),总量500ml;B组麻醉前20min开始输注复方氯化钠液10ml/(kg·h),总量500ml。输注完后,无论手术是否结束,均继续输注复方氯化钠液5ml/(kg· h)。直至术后6h恢复饮食后停止。两组均采用罗哌卡因0.15mg/kg实施蛛网膜下腔麻醉:采用浙江苏嘉医疗器械股份有限公司生产的蛛网膜下腔麻醉包(规格AS-S),穿刺针为Ⅰ型7号(22G),穿刺节段为L3~4间隙向骶端注药,注药速度为0.2ml/s,注药后平卧5min,待麻醉平面稳定,痛觉阻滞平面控制在T10以下,然后改成俯卧位手术。不进行预防性导尿,术后发生尿潴留的予以导尿。

表1 两组患者一般情况的比较

1.3 监测指标 监测并记录患者麻醉前、麻醉后10、20、30min平均动脉压(MAP)、心率(HR);记录患者术中恶心、呕吐,术后尿潴留、头痛等不良反应发生情况。

1.4 统计学处理 采用SPSS19统计软件,计量资料以表示,组间比较采用成组t检验,组内比较采用重复测量的方差分析,计数资料采用χ2检验。

2 结果

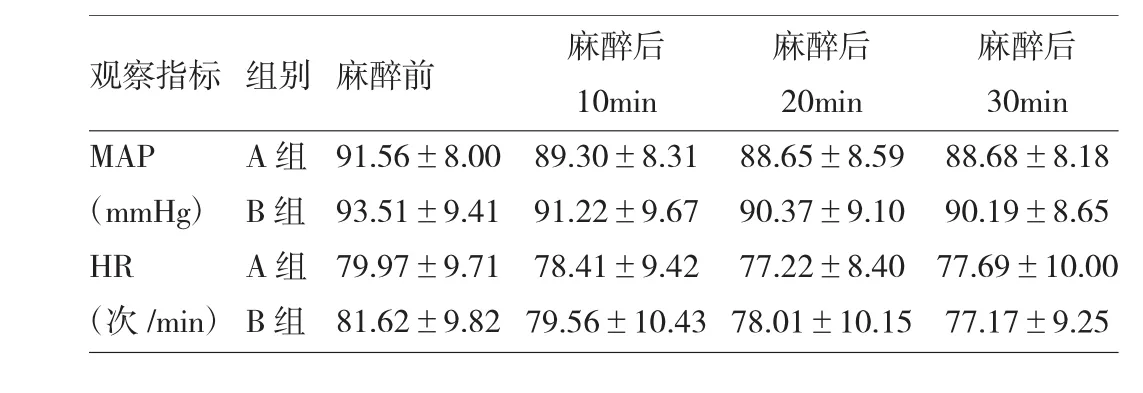

2.1 血流动力学变化 两组患者麻醉后血流动力学稳定,两组间患者不同时点的MAP、HR比较差异均无统

计学意义(均P>0.05),详见表2。

表2 两组患者血流动力学指标比较

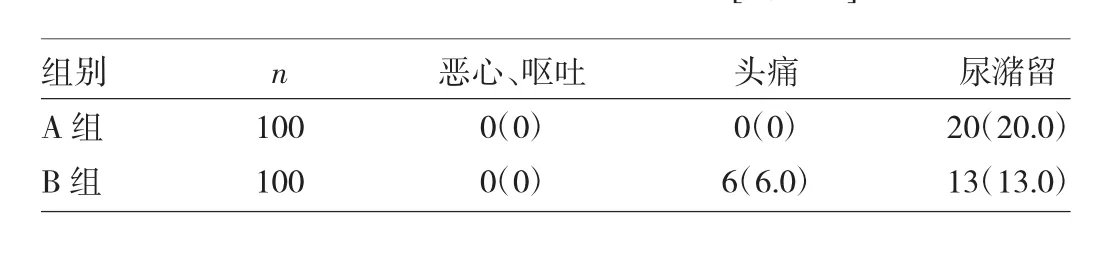

2.2 两组患者不良反应比较 两组患者术中均未发生恶心、呕吐,术后A组患者中无一例发生头痛,B组发生头痛6例,两组比较差异有统计学意义(P<0.05),A组患者中发生尿潴留20例,B组13例,两组间比较差异无统计学意义(P>0.05),详见表3。

表3 两组患者不良反应比较[例(%)]

3 讨论

蛛网膜下腔麻醉是现代麻醉技术中应用广泛的麻醉方法之一,但蛛网膜下腔麻醉可能存在麻醉后头痛等并发症[4]。头痛是硬膜上穿刺孔所引起的直接后果,它导致脑脊液丢失的速度大于其产生的速度。头痛呈体位性头痛。脑脊液的丢失使颅内压降低从而减弱了脑脊液正常的“液垫”作用,使脑组织在颅腔内下沉,牵拉、压迫颅底硬脑膜、颅底静脉窦、血管和神经等敏感组织而引起头痛[4-5]。

单纯蛛网膜下腔麻醉包里的腰穿针为22G针,有文献报道使用22G穿刺针头痛发生率为5.4%~26.0%,发生率较高,25~27G针可有效减少头痛发生率[6]。但25G穿刺针较细软,穿刺时不易控制进针方向,容易造成穿刺困难[7]。联合麻醉包里的腰穿针为25G笔尖式无创针,术后头痛发生率不超过1.0%。但是采用硬膜外穿刺基础上的腰穿穿刺使组织损伤、硬膜外出血的风险增加,而且可能造成更多的神经并发症,故我院更多采用22G针穿刺。

目前仅有个别文献报道羟乙基淀粉能有效预防头痛的发生,且没有对此现象进行深入分析[3]。本研究中A组患者使用6%羟乙基淀粉氯化钠溶液130/0.4进行补液。6%羟乙基淀粉氯化钠溶液130/0.4能够达到扩容、提高血浆胶体渗透压、改善血液流变学和改善微循环等作用,可以提供6h稳定的扩容作用,平台效应长达4~8h[8]。晶体和胶体溶液的主要区别在于扩容效果不同。等渗晶体液输入后将在细胞外液进行均一分布,80.0%的液体进入组织间隙,20.0%的液体留在血管里。输注胶体溶液后主要分布在血管内,因此具有很强的容量扩充效应,并改善微循环[9]。脑脊液主要由脑室内脉络丛分泌,有研究证实颅内压正常的患者脑脊液循环通畅,每小时可以产生脑脊液20ml[10]。一旦有脑脊液外漏时,脑脊液分泌速度加速,而吸收速度减少,故腰穿后多数情况不会造成颅内压降低而引起头痛。脑脊液的吸收主要经蛛网膜粒吸收入静脉窦中。促使脑脊液进入血液系统的机械性因素为脑脊液的流动通路中一定的流体静压力,即蛛网膜下腔压力与静脉窦血液之间的压力差,此压力差越大吸收越快,压力差越小吸收越慢。与蛛网膜下腔麻醉下剖宫产术患者相比,一般情况下肛肠手术患者术后体液丢失少、禁食时间短,蛛网膜下腔麻醉后头痛的发生率较低。本研究中B组患者头痛发生率为6%,而A组患者无头痛发生,两组比较差异有统计学意义,推测在输注羟乙基淀粉后,由于扩容、改善组织灌注使脑室内的脉络丛产生脑脊液增加,同时蛛网膜绒毛静脉窦压力提升,吸收脑脊液入血减少,从而使穿刺点脑脊液的丢失与脑脊液的生成更有利于达到一个平衡,由此发挥了预防头痛的作用。胶体液扩容作用在6h左右,而本研究中患者手术时间一般较短,术后6h即允许患者少量进食及饮水,在保持体液平衡的时间上也达到很好的衔接。

本研究发现,两组患者均有尿潴留发生,分别为A组20例(20.0%),B组13例(13.0%),两组比较差异无统计学意义,增加观察例数也许会发现输羟乙基淀粉增加尿潴留。如何选择输液总量和品种避免尿量过多又避免头痛还需要进一步积累经验。Toyonaga等[11]研究发现,围术期增加输液量、术后疼痛是术后尿潴留的独立危险因素。本研究使用小剂量罗哌卡因蛛网膜下腔麻醉,其作用时间短,可以较早恢复排尿功能,多数患者可以避免导尿。

综上所述,肛肠手术患者采用22G针进行蛛网膜下腔麻醉,通过静脉输注6%羟乙基淀粉氯化钠溶液130/0.4能有效预防头痛的发生。

[1]张振明,蔡铁良.小剂量低浓度罗哌卡因在腰-硬联合麻醉中的临床应用研究进展[J].临床军医杂志,2012,40(6):1550-1553.

[2] 杨冬青,胡根香,任黎栋.小剂量罗哌卡因腰麻在肛肠手术中的应用[J].临床医学,2008,28(1):63-64.

[3] 牛晓梅,李薇,周丽辉,等.6%羟乙基淀粉预注对蛛网膜下腔阻滞麻醉后头疼的防治作用的临床研究[J].世界最新医学信息文摘(电子版),2012 (10):269-270.

[4] Robert k,Stoelting,Ronald D.Miller.麻醉学基础[M].5版.北京:人民卫生出版社,2011:180-188.

[5] 沈沸,李焰生.原发性低颅压头痛15例临床分析[J].中国临床神经科学,2011,19(01):42-45.

[6] 曲元.分娩镇痛研究的回顾与展望[J].中国医刊,2008,43(9):34-37.

[7] 杭燕南,王祥瑞,薛张纲,等.当代麻醉学[M].2版.上海:上海科学技术出版社,2013:206-211.

[8] 吴翠栓,吴涛.羟乙基淀粉130/0.4的研究进展[J].中国新药杂志, 2005,14(8):981-983.

[9] 张忠涛,孙益红.外科液体治疗进展[J].中国实用外科杂志,2010,30(6): 452-456.

[10]金笑平,黄米武,蒋辉华,等.腰椎穿刺术后头痛与卧床时间的关系[J].中国实用神经疾病杂志,2006,9(1):46.

[11] Toyonaga T,Matsushima M,Sogawa N,et al.Postoperative urinary retention after surgery for benign anorectal disease:potential risk factors and strategy for prevention[J].Int J Colorectal Dis, 2006,21(7):676-682.

2014-10-08)

(本文编辑:严玮雯)

314200 平湖市第一人民医院麻醉科

王磊,E-mail:13615739338@163.com