六盘山蝮活动节律与食性研究

龚大洁,李万江,孙呈祥,郑 智,赵海斌

(西北师范大学生命科学学院,甘肃兰州 730070)

六盘山蝮活动节律与食性研究

龚大洁,李万江,孙呈祥,郑智,赵海斌

(西北师范大学生命科学学院,甘肃兰州730070)

摘要:利用野外调查和实验室观察相结合的方法对六盘山地区六盘山蝮的活动节律进行了观察分析.结果表明六盘山蝮的食性较广,成蛇主要以小型鼠类和两栖爬行动物为食,幼蛇和亚成体则主要捕食蜥蜴、昆虫及环节动物.其具有明显的活动规律:夏季白天早晨9:30~11:30和下午15:30~17:30是活动的高峰期,在活动高峰期,行为敏捷;同时,当受惊或受到威胁时,有防御或攻击等行为.

关键词:六盘山蝮;日活动节律;食性

中图分类号:Q 95.33

文献标志码:A

文章编号:1001-988Ⅹ(2015)03-0079-05

Preliminary studies on the activity rhythm and

the diet ofGloydiusliupanensis

GONG Da-jie,LI Wan-jiang,SUN Cheng-xiang,ZHENG Zhi,ZHAO Hai-bin

(College of Life Science,Northwest Normal University,Lanzhou 730070,Gansu,China)

Abstract:The activity rhythm of Gloydius liupanensis is studied in the way of investigation in the field and observing in the lab.The results show that the food which the snake ate is widespread:adult snake mainly eat amphibian and small mice;the lizards,insects,and annelid are major food of young snakes.Meanwhile,the snake acted regularly:the peaks in which the time of the day are 9:30~11:30 And 15:30~17:30 in the summer.When the snake is fearful or threatened,it will have a defense or attact behavior.

Key words:Gloydius liupanensis;daily rhythm;diet

六盘山蝮(Gloydiusliupanensis)隶属于蛇亚目、蝰科、亚洲蝮属,属典型的管牙类毒蛇,仅分布于我国六盘山地区,是该地区的优势种,也是中国特有种,它在维护六盘山生态系统平衡方面发挥着重要作用,特别是对六盘山地区小型啮齿动物数量的控制、林业鼠害预防上起到了特殊的意义,在医学上亦有重要的研究价值.

自六盘山蝮发现和命名以来,人们对六盘山蝮进行了一些研究,主要集中在六盘山蝮与秦岭蝮是否是独立的物种[1],但是对六盘山蝮活动节律的报道较少.本文基于2013—2014年在六盘山地区对该蛇的野外活动节律的观察以及实验室人工饲养的经历,了解六盘山蝮的活动规律,为该蛇的保护提供基础资料.

1研究区概况与研究方法

1.1研究区概况

六盘山自然保护区地处于宁夏六盘山主脉的南段,地理坐标为东经106°09′~106°30′,北纬35°15′~35°41′,横跨宁夏泾源、隆德、原州区两县一区,总面积为678 km2,主峰米缸山,海拔最高峰达2 942 m.六盘山是一座由石质山地组成的狭长形群山,地势呈现出东南高西北低的趋势,山体多以石质为主,土层较薄.从六盘山中心的林区到其北侧的边缘地带表现为石质山地→土石山区→黄土高原丘陵区的过渡特点[2].六盘山的气候属中温带半湿润向半干旱过渡,为大陆性和海洋季风气候特点,春季低温少雨,夏季短暂多雹,秋季阴涝霜早,冬季严寒绵长.年平均气温5.8 ℃,年降水量676 mm,年平均相对湿度60%~70%.从植被的分布方面来看,植被类型随着海拔高度的变化而分为温性针叶林、落叶阔叶林、常绿竹类、灌丛、落叶阔叶灌丛、草原和草甸等7个类型[3].

1.2胃容物观察

将野外捕获的一部分六盘山蝮标本进行人工饲养,将自然死亡的个体先用酒精处理制作成标本,然后进行解剖.将蛇胃所在处(一般在躯干部的中央稍靠后一点)的腹壁沿中线剪一纵口,露出胃部;再小心将胃壁剪开,取出其内容物进行检查,尽可能地鉴定其种属.对其胃内部的小形食糜,需用水冲洗后,放入培养皿内,在放大镜下仔细鉴别[4].

1.3野外定点观察

1)观察点的选取.选取六盘山国家森林公园小南川、凉殿峡和庄浪县的郑河乡树八湾为六盘山蝮日常行为习性的观察点,观察点均为其夏季休息之处,四周植被较少,石块裸露,为观察提供了一定的便利和可行性,期间共观察到蝮蛇50余次.观察点海拔均在1 950~2 400 m之间,年均气温5.8~8 ℃,1月均温-7 ℃,7月均温17.4 ℃,年日照时数为2 100~2 400 h,年降雨量为390~630 mm[5].

2)观察时间.于2013年6月、8月、2014年4月、7月、8月前后5次对其展开调查,每次对观察点进行连续6天的观察,一般情况下从早晨8:30~12:00、下午14:00~18:00展开调查;遇到阴天时,选择中午时分进行;雨天或刮风时不宜外出调查.

3)观察方法.白天使用望远镜在15~20 m的距离直接观察其活动习性与特点.每隔1小时记录下蝮蛇在一个洞的出洞数量、是否觅食及其活动规律,并记录此时的温度、湿度及天气状况等.

1.4实验室饲养

实验室放置5个大玻璃箱(下午可接受光照),其底部由沙土覆盖,并放置一些石块和木板,以便于蝮蛇隐藏和蜕皮,顶部用纱窗盖住,周围压上大石块以防止其逃脱.将野外捕获的六盘山蝮置于玻璃箱中定期进行喂养,每天对其行为习性进行观察.

2结果

2.1日活动节律

六盘山蝮的日活动在晴朗天气下有明显的节律性.2013年8月初和2014年8月初分别对3个观察点的6个较为理想的洞口连续进行6天的观察,得到在不同时间段各个观察点蝮蛇的出洞数和3个观察点蝮蛇出洞的总数.综合所得数据取平均值绘成图1.图1A,B表明,8月初蝮蛇每天有2个出洞活动的高峰期,分别为早上9:30~11:30和下午15:30~17:30.

图1 六盘山蝮夏季日活动节律

出洞的第一高峰期在上午9:00~11:30,刚开始时有一定的阳光辐射,但气温不高(<20 ℃),到早上9:30时,气温开始升高(>20 ℃),因而出洞数量最多;但在12:30~15:00这一时段,正值日光照射最强时,气温最高(>25 ℃),蝮蛇进洞或到荫蔽之处避热,故此时在野外很难遇到.

六盘山蝮的日活动节律受天气影响因素较大,在大风天气条件下,基本卧居在洞内,很少外出.而在降雨前后,其外出的数量和频次往往较平常要高(图2).原因可能为:降雨前后气压、温度及湿度等气候因子发生明显变化,影响到其活动频率(增加),而降雨时由于气温下降导致出洞活动频次降低,故气压、温度及湿度等气候因子会明显影响到其正常活动的节律.

图2 六盘山蝮降雨前后活动节律

六盘山蝮的日活动节律在不同的季节有明显差异.早春时日照短弱、气温较低,六盘山蝮于11:00~14:00时段出洞活动最为频繁;6、7月份正午最热时则不外出活动,而在晨昏出现活动高峰;到8月份最热的时候,仅于早9:30~11:30、下午15:30以后出洞活动;9月份天气变冷,六盘山蝮已基本不出洞活动,在野外很难见到.

2.2反捕行为

猎物受到捕食者威胁时会出现反捕行为[6],通过本次对六盘山蝮的野外实地调查和人工饲养,

发现它存在反捕行为,当受到外界威胁时,会表现

出各种本能反应.

六盘山蝮受到惊扰时的行为反应:① 逃跑行为:迅速钻进洞内或逃到隐蔽处;② 收缩反应:身体收缩呈S型,头朝向危险来源方向,眼睛直视;③ 摆尾反应:尾部快速抖动,用于惊吓敌人;④ 吐舌行为:分叉的舌伸向有惊扰的方向进行探究,舌为六盘山蝮的嗅觉器官.

被抓后的行为反应:① 抓住蛇头时张口、露出毒牙、撕咬、努力扭头挣脱、身体缠绕对手、摇尾、肛门处射出奇臭的粘液;② 抓住蛇体中段时转头找寻敌人、身体紧紧缠绕住对手并张口、露出毒牙、撕咬或努力向前爬行试图挣脱;③ 抓住蛇体后段时向前爬行试图挣脱.

通过观察还发现,六盘山蝮遇到猎物时,其吐舌频率明显大于平常;可能由于视力障碍缘故,快要蜕皮的蛇吐舌频率比不蜕皮的蛇较高.

2.3食性与摄食

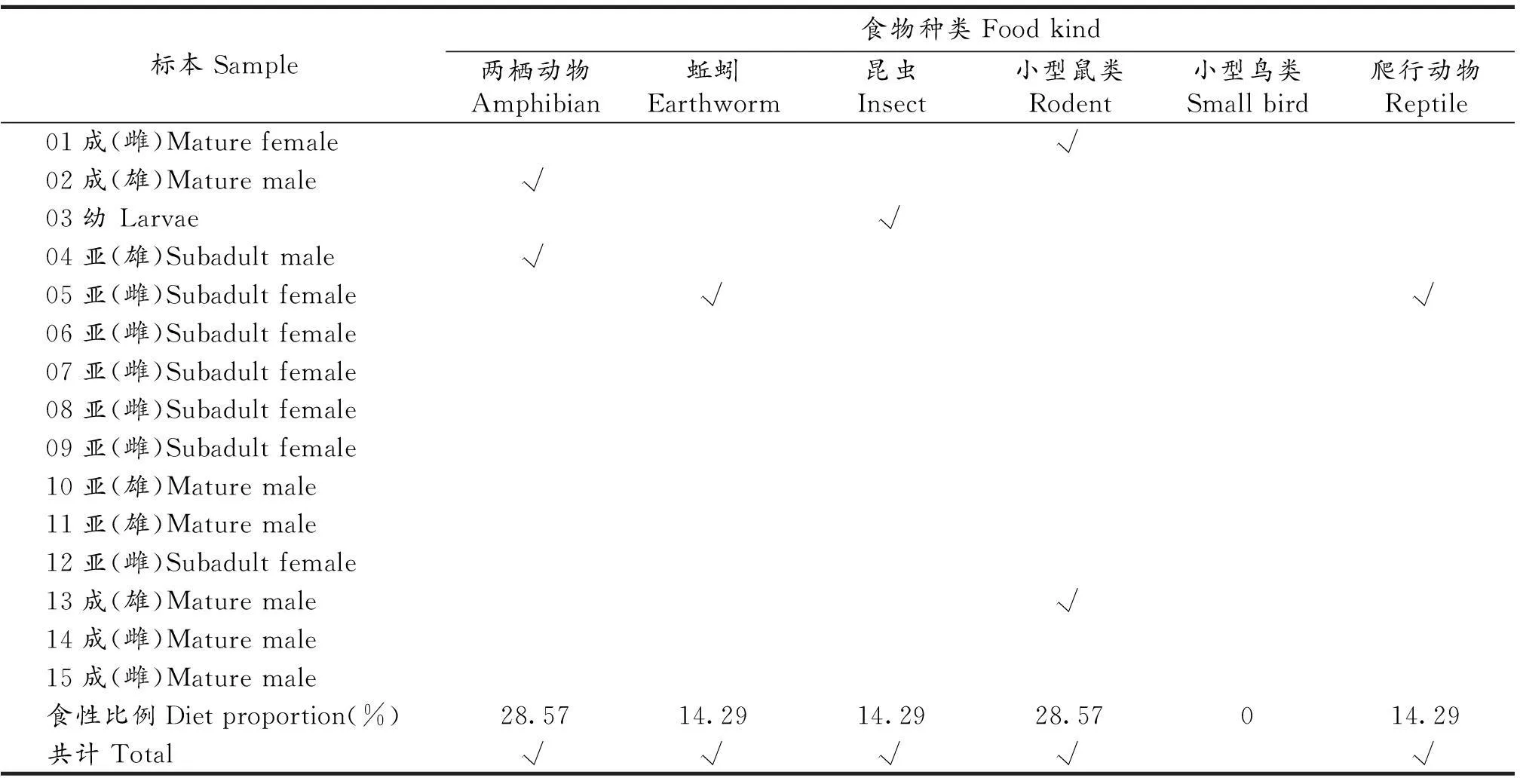

2.3.1食性把从野外捕捉到的六盘山蝮带回实验室进行行为习性观察,将其中较早自然死亡的15个个体收集起来制作成标本并对其进行解剖,对其胃内容物成分进行分析,结果如表1.

通过解剖,发现六盘山蝮的捕食对象以两栖动物、小型鼠类、蚯蚓、昆虫及爬行动物为主(表1).在其消化道中并未发现有小型鸟类的食物痕迹,说明六盘山蝮很少捕食鸟类,这与蛇岛蝮的食性有很大区别[7].在体型较小的蝮蛇消化道里,发现有蚯蚓和昆虫的食物残渣.六盘山蝮的亚成体或幼体主要以小型无脊椎动物为食;在成年蛇体消化道中发现有两栖动物、小型鼠类及爬行动物的残渣.

表1 六盘山蝮胃内容物分析

√表示存在(shows existence).

另一方面,通过野外观察发现六盘山蝮成体多以小型鼠类和两栖动物为食.亚成体多以昆虫和环节动物为食.幼体因为个体小,活动隐秘,并未在野外观察到它的觅食行为.这与在实验室通过解剖所观察到的情况基本一致.

总体来说,六盘山蝮的食性相对秦岭蝮来说较广[8].由表1可知,两栖动物和小型鼠类各占六盘山蝮食物种类总数的28.57%,爬行动物、昆虫及环节动物各占14.29%,由此可推断出两栖动物和小型鼠类为六盘山蝮成蛇的主要食物来源.

2.3.2摄食 春末夏初(一般为4月底),六盘山蝮冬眠结束并开始出蛰,此时,成蛇即进入繁殖期,寻偶交配,这时并不急于进食,仅依靠体内储存的脂肪来维持生存;6~8月期间,为蝮蛇一年中活动最活跃的时期,此期,六盘山蝮开始捕食;9月份天气逐渐转凉,其外出活动频次明显减少,捕食强度也开始下降,渐渐准备进入冬眠期,不食不动.在入蛰前,六盘山蝮将食物以脂肪的形式贮藏在体内,以备过冬所需,故在冬眠前会有一次捕食高峰期;8~10月份,雌蛇完成产仔,此时因为刚产完卵,身体较为虚弱,需及时进食来补充体力,故怀孕的雌蛇或刚产幼蛇的雌蛇捕食欲望较雄蛇和其它雌蛇更为强烈.

3讨论

研究物种的活动规律对物种保护具有重要意义,这是研究种群生态学和动物行为学的基础.随着全球气候变暖和人口剧增,环境污染问题日益严重,大量的物种处于受威胁状态之中.因此,保护物种不仅要关注物种种群数量的变化,也要重视物种的活动规律,以便更好的保护其正常生活[9].邰发道等[8]对秦岭蝮的活动规律观察表明,秦岭蝮的日活动在正常天气下有明显的节律性,而且与季节变更和气候变化有直接关系.秦岭蝮在夏季有三个出洞高峰期,分别为8:00~11:00,14:30~17:30,20:00~21:00.

本研究野外调查结果表明,六盘山蝮在夏季白天有两个活动高峰期:出洞的第一高峰期为9:30~11:30,这时有一定的阳光辐射,但气温不是太高(<20 ℃);下午15:30~17:30,此时避过了中午的高温时段,随着日照强度的减弱,温度也缓慢下降,出现第二高峰.秦岭蝮和短尾蝮对高温也有类似的反应[8];下午15:30~17:30,随着日照强度的减弱、温度的下降,此时段出现外出第二高峰.秦岭蝮在晚上20:00~21:00会出现一次活动高峰[8],六盘山蝮并未发现类似情况.首先,蝮蛇类具有其特有的红外感应器管——颊窝,可在弱光或无光的环境中迅速锁定猎物[10];其次,夜晚为啮齿动物活动较频繁时段,故会引起蛇在黄昏时出现一个活动高峰.由此可见,六盘山蝮的活动节律是温度和光照强度综合作用的结果,炎热时表现为避光性,寒冷时则表现为向光性,蛇对光照的反应随着气温的高低而不同.这从爬行动物的生理机能方面讲也是合理的,爬行动物属于变温动物,主要靠吸收外界能量(太阳能)维持新陈代谢.六盘山蝮也主要依靠吸收太阳辐射热来增加体温,提高其代谢活动的效率.通过对背部鳞片的观察发现,其背鳞表面呈网络状,这样就增大了吸热面积,是对高寒地区生活的一种适应,但同时也增加了其对光照和温度的敏感性.即光照太强或太弱、温度过高或过低时,蝮蛇都很难适应,从而影响其正常活动,故光照和温度是决定蝮蛇正常活动的主要因素[11].一般而言,晚上外界能量较低,白天吸收的太阳能在晚上耗尽,因此,大多蛇类在日出不久立即出洞吸收太阳能,以维持能量的平衡;午后是大多数小型啮齿动物的活动高峰期,这时也是蛇类捕食的高峰期,这点通过对蝮蛇食性研究得以证明.与秦岭蝮不同,六盘山蝮在晚上没有高峰期,这与六盘山地区的气候有关,六盘山区光热资源较少,年日照时数2 100~2 400 h,年均温5~6 ℃,在夜间,年均气温仅为1 ℃.日照时间短,气温低,这对蝮蛇的正常生活极为不利,这也是六盘山蝮在晚上没有高峰期的原因.与其他动物日活动节律相比,六盘山蝮日活动节律存在明显的差异.田鼠、蟹等物种日活动节律一般固定不变[12-13],而六盘山蝮的日活动节律则随气候的变化而改变.说明六盘山蝮作为变温动物,其活动受气温、日照辐射等影响较大,说明日活动节律是动物在长期适应外界环境的产物[14].

在食性方面,蝮蛇大多为广食性蛇类,其摄食对象可因时因地而发生改变,这与其栖居环境、食物来源、个体大小以及形态结构相关[15].在野外观察中发现,六盘山蝮的食物种类和食物成分都不固定,而随季节的不同发生变更,原因可能是在不同季节,活动地点有所变化,且不同栖息地的食物种类组成不同,故被蛇摄食的对象也不一样.另一方面,通过对六盘山蝮的实验室解剖表明,该蝮蛇主要以小型啮齿动物为食,这与大多数小型蛇类的食性一致.秦岭蝮主要以小型啮齿动物和两栖类幼体为食[16],蛇岛蝮因其生境特殊,蛇岛蝮的食物主要为春秋两季飞来的候鸟[17].

反捕行为是蛇类的防御手段之一.蛇类通过利用自身保护色、逃逸以及其被捉后使用嘴、尾等进行攻击,同时体表分泌具有特殊臭味的粘液等行为来御敌.对六盘山蝮的反捕行为研究表明,六盘山蝮在受到惊吓、威胁时,会出现逃跑、收缩、摆尾、聚集、吐舌等行为;在被捉时会出现挣脱、反咬和反捕.归其原因是动物每日都伴随着很大的捕食压力,所以拥有极端的形态学、生理学及行为学方面的适应性,以减少被捕食的危险.从生态系统的角度来说,生物之间最重要的联系是营养关系,即通过食物链(网)连成一个整体[18].动物对捕食风险的估计必然会以某种方式构成其反捕决策的基础[19].Bouskila等[20]认为,猎物能适应性地高估捕食风险以避免低估所造成的代价.但Abrams[21]则指出,在特定条件下低估风险是有利的.目前所知,研究较多的是引起猎物警觉和反应的捕食者的种类,而对猎物在反捕行为中如何判断捕食者的各种信息、逃逸的可能性等研究的较少.今后研究中,在反捕行为问题上应加以更多的考虑[22].

参考文献:

[1]王湘君,赵尔宓.秦岭蝮和六盘山蝮分类地位的初步研究[J].四川动物,2006,25(2):210-213.

[2]王香亭.六盘山自然保护区科学考察[M].银川:宁夏人民出版社,1988.

[3]朱强.六盘山药用植物物种多样性及保护研究[D].银川:宁夏大学,2009.

[4]赵尔宓,蒋耀明,刘德扬.蛇类食性研究Ⅰ[J].动物学杂志,1966(4):164-174.

[5]杜鑫,赵鹏祥,陈海波,等.六盘山自然保护区38年来植被覆盖与气候变化关系分析[J].安徽农业科学,2011,32(2):23-27.

[6]EWERT J P,KEHL W.Configurational prey selection by individual experience in the toad(Bufobufo)[J].JournalofComparativePhysiology,1978,126(2):105-114.

[7]刘鹏.蛇岛蝮种群动态、生境选择及其保护[D].哈尔滨:东北林业大学,2008.

[8]邰发道,李晓晨,张富兴,等.秦岭蝮蛇的活动节律和反捕行为研究[J].动物学杂志,1998,33(4):14-17.

[9]马克明.物种多度格局研究进展[J].植物生态学报,2003,27(3):412-426.

[10]陈勤,刘杨.暗夜猎手——蝮蛇[J].大自然,2013(3):10-12.

[11]伍律.中国蝮蛇的生态[J].大自然,1980(1):26-29.

[12]DOAN S,SLOPSEMA S.Short-term rhythms in foraging behaviour of the common vole(Microtusarvalis)[J].JournalofComparativePhysiology,1978,127(3):215-227.

[13]WILLIAMS B G,NAYLOR E.Spontaneously induced rhythm of tidal of periodicity in laboratory-reared carcinus[J].TheJournalofExperimentalBiology,1967,47:229-234.

[14]HUNTINGFORD F.ThestudyofAnimalBehavior[M].London:Chapman and Hall,1984.

[15]赵尔宓.中国蛇类[M].合肥:安徽科学技术出版社,2006.

[16]龚大洁,秦伟强,李晓军,等.积石山县西藏山溪鲵繁殖行为观察分析[J].西北师范大学学报:自然科学版,2013,49(4):83-88.

[17]李建立.蛇岛蝮蛇的选择与适应[J].沈阳师范大学学报:自然科学版,2004,22(1):57-60.

[18]孙儒泳.动物学生态学原理[M].第3版.北京:北京师范大学出版社,2001:259-273.

[19]BLUMSTEIN D,BOUSKILA A.Assessment and decision-making in animals:A mechanistic model underlying behavioral flexibility can prevent ambiguity[J].Oikos,1996,77(3):569-576.

[20]BOUSKILA A,BLUMSTEIN D.Rules of thumb for predation hazard assessment:Predictions from a dynamic model[J].TheAmericanNaturalist,1992,139:161-176.

[21]ABRAMS P A.Should prey overestimate the risk of predation[J].TheAmericanNaturalist,1994,144:317-328.

[22]张大勇.理论生态学研究[M].北京:高等教育出版社,2000:1-20.

(责任编辑俞诗源)

作者简介:龚大洁(1961—),男,甘肃兰州人,教授,博士.主要研究方向为动物生态学与保护生物学.

基金项目:国家林业局第二次野生动物调查资助项目(2013-18)

收稿日期:2015-01-31;修改稿收到日期:2015-03-10

E-mail:gongdj@nwnu.edu.cn