人类

人类

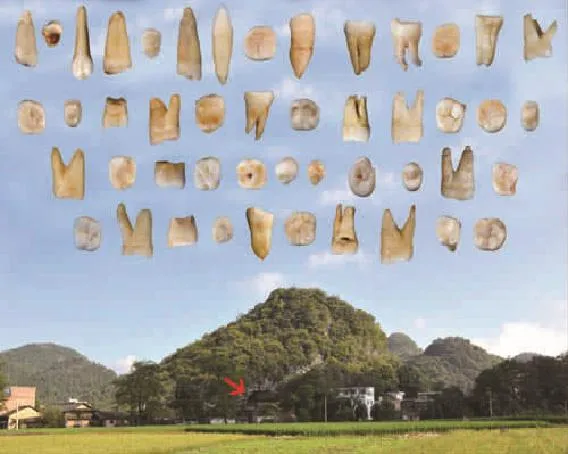

已知最早的现代人牙齿化石

现代人在东亚地区的起源与演化一直是古人类学研究与争议的热点。近10年来,中国古人类学界在这个领域的研究取得了一系列重要进展,先后在周口店田园洞、湖北郧西黄龙洞和广西崇左智人洞等地发现早期现代人化石。对这些人类化石的年代测定和形态研究显示,早期现代人至少10万年前在华南地区已经出现。然而,学术界对于具有完全现代形态的人类在东亚地区出现时间尚不清楚。近期,研究者根据对湖南省道县福岩洞的连续调查和发掘,先后发现了47枚人类牙齿化石以及大量动物化石。研究显示,道县人类牙齿尺寸较小,明显小于欧洲、非洲和亚洲更新世中、晚期人类,位于现代人变异范围。道县人牙齿齿冠和齿根呈现典型现代智人特征,如简单的咬合面和齿冠侧面形态、短而纤细的齿根等。许家窑、黄龙洞、以及西亚Qafzeh和欧洲Dolni Vestonice等更新世晚期人类前臼齿和臼齿经常出现齿冠基底隆起、颊侧纵沟等形态特征。而这些特征在道县人牙齿均未出现,使得道县人牙齿特征与晚更新世中、后期,甚至现代人类更为接近。道县人前臼齿和臼齿轮廓形状和齿尖大小比例也与现代人接近,而与多数早期现代人以及欧洲尼安德特人明显不同。这些形态和尺寸对比分析说明道县人类牙齿已经具有完全现代形态,比黄龙洞、智人洞等早期现代人更为进步,呈现出一系列现代人特征,可以明确归入现代智人。道县福岩洞堆积物地层清晰,各区域可延伸连接并直接对比。人类牙齿和动物群化石在洞内的分布区域较大、层位明确,延伸范围达40余米。在整个发掘期间,研究者对出土人类化石区域的地层顺序进行了细致勘察,确定人类化石及动物化石埋藏后未受扰动。在发掘过程中系统采集了测年样本,结果表明,具有完全现代形态的人类至少8万年前在华南局部地区已经出现,比欧洲和西亚要早至少3.5万年-7.5万年。这些研究发现对于探讨现代人在欧亚地区的出现和扩散具有非常重要的意义。(Nature 2015,526:696-699)

亚洲人群的史前迁徙

南亚语系(Austro-Asiatic)是世界第八大语系(使用人口约为1.04亿人),主要分为两个语支:蒙达(Munda)语支和孟高棉(Mon-Khmer)语支;蒙达语支分布于印度的东部、东北部和中部,而孟高棉语支的分布从印度东北部延伸到安达曼-尼科巴群岛、马来半岛和湄公河三角洲流域,甚至中国的云南(布朗族、佤族、德昂族和布甘人等)和广西(巴琉人等)都有分布。在东南亚的柬埔寨、越南、老挝、泰国、缅甸和马来西亚等国家,南亚语系语言是很多民族的母语,在柬埔寨和越南更是成为了他们的官方语言。关于南亚语系人群的地理起源和史前迁徙方向的问题,几十年以来的争议比较大,目前遗传学方面的证据主要持有两种相互矛盾的假说:一种假说认为南亚语系人群在印度次大陆起源,后来向东迁徙扩散到东南亚;而另一种假说认为南亚语系人群是在东南亚大陆起源,后来向西迁徙扩散到印度的。为了系统探讨这一问题,研究者在柬埔寨、泰国和中国云南系统采集了22个南亚语系人群的646个男性样本,并详细分析了这些人群的Y-染色体遗传多样性;在全面收集了其他人群的Y-DNA和mtDNA数据并综合深入分析后发现,父系支系O2a1-M95在所有南亚语系人群中的频率均非常高(平均约为65%),这一支系在旧石器晚期约2-4万年前起源于中国南部的侗傣语系(Daic)人群中,并在末次冰盛期(1.9-2.6万年前)之后约1.5万年前大面积扩散到了东南亚,而后约在约1万年前向西扩散到了印度次大陆;这一支系的扩散过程,自始至终伴随着南亚语系人群在整个亚洲南部的迁徙与扩散以及与多个不同语系人群的融合,而这个过程具有性别特异性融合的特性,即主要是迁徙的男性与本土的女性婚配融合。(Scientific Reports 2015,5:15486)。

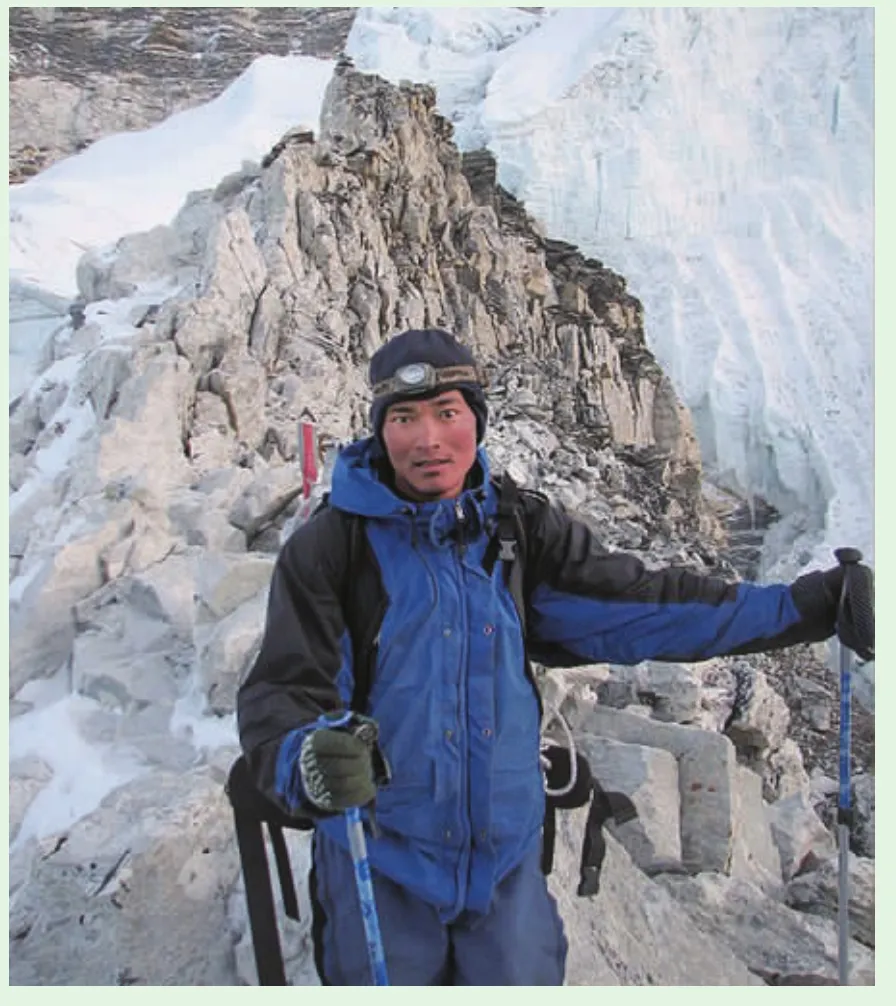

夏尔巴人群的起源和史前迁徙

1953年,登山爱好者新西兰人埃德蒙·希拉里(Edmund Hellary)在来自尼泊尔的夏尔巴人丹增·诺盖(Tenzing Norgay)的帮助下,首次登顶了世界之巅——珠穆朗玛峰。从此,夏尔巴人成为闻名世界的登珠峰能手,如果缺少了他们的帮助,其他所谓的登山者几乎难以挑战珠峰。夏尔巴人主要居住在尼泊尔的昆布地区,在中国西藏、印度和不丹与尼泊尔交界的地区也有分布。在尼泊尔,他们通常以给登山爱好者当背夫或向导为生。近期,研究者在尼泊尔的昆布地区和中国西藏的樟木镇地区系统采集了500多份夏尔巴人群的DNA样本,并对其父系(Y-DNA)和母系(mtDNA)的遗传多样性进行了综合分析。研究发现,夏尔巴人与我国藏族人群共享绝大多数父系和母系的遗传世系,是藏族人群比较晚近(约1500年前)的一个分支。研究结果并不支持西方学者近期提出的"夏尔巴人和中国汉族是现代藏族人群的两个祖先群体"的结论;相反,该研究结果支持藏族人群是夏尔巴人的祖先群体。这表明夏尔巴人群在迁徙到尼泊尔以前已经从藏族祖先群体那里继承了对高原极端环境适应的基因。(Scientific Reports 2015,5:16249)

南非洞穴发现人类新种

2013年,探险者在南非一个叫做"升星"(Rising Star)的岩洞系统深处,发现一些古代人类的化石。随后在地底深处一共寻获1550件人类遗骸,至少属于15个个体,能拼凑出全身完整的骨架,命名了全新的人种——纳莱迪人(Homo naledi)。这是至今整个非洲的单一遗址中,一次发现过非智人人类化石数目最多的。纳莱迪人虽然被归类到人属,却也具备一些南猿的原始特征。生存年代大部分介于200到400万年前的南方古猿属种类繁多,是公认的人属祖先,不过最早的人属物种出现在280万年前,两者应该共存了一段时间。尽管纳莱迪人的头骨形态接近生存于150到210万年前的3个早期人种:巧人、鲁道夫人和非洲直立人,脑容量却是南猿等级,不到绝大多数人属的标准。另外他们肩膀与骨盆的构造也很像南猿,不像人属,换句话说,纳莱迪人在身体核心部位,还是南猿。由于目前仍无法定出纳莱迪人的年代,所以不容易推估它在人类演化史上的位置。这个人种兼具原始与现代的特征,不论摆在任何年代都不会太奇怪。纳莱迪人也许早在280万年前就与我们的人属直系祖先分开,独立演化,所以仍保有这么多南猿的特征。纳莱迪人也可能出现在150到210万年前,这段早期人种从原始转型为现代形态的年代;160万年前的非洲直立人,体型与身体各部位的比例,都已经接近现代人,也与纳莱迪人类似。他们甚至有机会存活于100万年内,甚至距今只有几万年,是智人的邻居;毕竟我们已经见识过,印度尼西亚的佛洛勒斯岛上,有种叫佛洛勒斯人的小脑袋人种,也具有少数南猿的形态特征,却直到2万年内才灭绝。(Science 2015,347:1352-1355;eLife 2015,4:e09560)

大脑脂肪与人类智慧进化

脂肪是由碳、氢和氧的原子组成的一种有机物,主要是以皮下脂肪的型式储存在动物体内。除了供应能量外,脂肪也是构成细胞的重要成分,而且还有保温、保护体内重要器官和润泽皮肤等用途。然而,随着社会的发展和出于健康的需求,现代人对于脂肪似乎有一种唯恐避之而不及之感了。但实际上,脂肪在人类的起源和演化中扮演着总要的作用,或许人类的智慧正是来源于大脑中的脂肪。油脂(或脂肪分子)在所有细胞中均发挥着各种各样的关键功能,包括其在细胞膜主要构成分子中发挥的角色。它们在大脑中尤其重要,因为能让电子信号在神经元之间传播。近期,研究者分析了人类、黑猩猩、恒河猴和小鼠的大脑、肾脏以及肌肉组织中的5713颗油脂及其衍生物样本。结果显示,在人类大脑中,尤其是在人脑皮质中发现的各种油脂样本的含量十分突出。根据许多进化学的证据,人类和黑猩猩大约在同一时间和它们的共同祖先产生了越来越大的分歧。因为两个物种的大脑油脂改变所用的时间近乎相同,因此两者大脑中的油脂数量密集度也应该大致相同。但实际上,在人类和黑猩猩之间,小脑(所有脊椎动物大脑中相近的原始部位)中的油脂变化的对比很鲜明。结果表明,自从人类和黑猩猩从共同的祖先分道扬镳走上各自的进化征程以来,人类大脑皮质积累的油脂是黑猩猩大脑皮质的3倍左右。当人类认知能力进化时,大脑关键区域的脂肪种类和含量在迅速转变和增长--这种增长对于人类各种复杂能力的发展至关重要。(Neuron 2015,85:695-702)

移。(Journal of Mammalian Evolution 2015,DOI10.1007/s10914-015-9311-z)