廊固凹陷大柳泉构造带油气藏形成与成藏模式

田 然,田建章,于炳松,牛素莉,吴德彬

(1.中国地质大学,北京 100083;2.中国石油华北油田分公司,河北 任丘 062552;3.中国石油科技管理部,北京 100007)

廊固凹陷大柳泉构造带油气藏形成与成藏模式

田 然1,田建章2,于炳松1,牛素莉2,吴德彬3

(1.中国地质大学,北京 100083;2.中国石油华北油田分公司,河北 任丘 062552;3.中国石油科技管理部,北京 100007)

大柳泉构造带是廊固凹陷的中央隆起带,由于其构造运动强烈,断裂活动多样,油气成藏十分复杂。基于二次采集的高分辨率三维地震资料,综合运用钻井、地震及分析化验等成果,系统开展了油气成藏特征及主控因素分析。研究表明,该区沙三中、下亚段暗色泥岩是主力烃源岩,固安—旧州鼻状构造和柳泉—曹家务塌陷背斜为有利聚油构造区,一、二级断层控源,三、四级断层控藏是该区油气成藏的主控因素。论述了侧生旁储—远源供烃—构造控藏、下生上储—混源供烃—断层控藏和自生自储—近源供烃—地层不整合控藏等3种成藏模式的形成机制、油气聚集特征和分布规律,指出了勘探方向。

大柳泉构造带;构造特征;断层控藏;圈闭;成藏模式

0 引 言

廊固凹陷大柳泉构造带是被断裂复杂化的中央隆起构造带,虽然其构造运动强烈,断裂活动多样,油气成藏过程复杂,但其位于廊固凹陷富烃洼槽之中,发育多套储盖组合,多种圈闭类型,油气纵、横向运移距离大,是最有利的勘探区[1-4]。背斜构造带、复杂断裂带的成藏主控因素和油气聚集机制研究已较为成熟,而被断裂改造的背斜构造带的构造特征、油气成藏条件、油气成藏模式的研究尚不完善[5-7]。该文基于廊固凹陷二次采集的高分辨率三维地震资料,结合大柳泉构造带规模油气藏发现的地质认识,剖析这一复杂构造带的地质结构、构造样式与构造演化,揭示油气藏分布规律与成藏机制,探讨多旋回构造演化历史对油气聚集的控制作用,建立油气成藏模式,明确其油气勘探前景[8],对类似油气田的勘探具有参考价值,尤其对探索复杂构造带的勘探具一定借鉴意义。

1 地质概况

廊固凹陷是一个历经50余年开发的高勘探程度区,其西靠大兴凸起,东邻武清凹陷,北与大厂凹陷相接,南界为牛驼镇凸起,南北长约90 km,东西宽约20~40 km,勘探面积为2 600 km2(图1)。是一个西断东超、南抬北倾的箕状断陷,凹陷古近系基底由古生界(Pz)碳酸盐岩、含煤岩系组成。在古近纪经历了3个拉张断陷—挤压反转旋回,形成不同期次、不同规模断裂相交切构成的复杂断块体系,控制了凹陷内部二级构造带的分布,形成了大兴断裂带、大柳泉构造带、河西务构造带、凤河营—侯尚村构造带和牛北斜坡带,以及韩村洼槽和桐南洼槽等“五正二负”的构造单元[3-4]。古近系自下而上主要由孔店组(Ek),沙河街组沙四段(Es4)、沙三段(Es3)、沙二段(Es2)、沙一段(Es1)和东营组(Ed)组成,上覆为新近系明化镇组(Nm)。纵向上油气分布在13个层系中,其中沙四段、沙三段沉积厚度大,沙四段又细分为沙四上、中、下3个亚段,沙三段细分为沙三上、中、下3个亚段,为凹陷的主力含油气层系和主要勘探目的层。形成了柳泉、中岔口、琥珀营、旧州、风河营、别古庄、永清等多个油气田。

大柳泉构造带位于廊固凹陷中西部,西靠大兴断层,东邻韩村洼槽,北接桐南洼槽,南至牛北斜坡,面积约760 km2(图1)。目前已发现了沙四上亚段、沙三下、沙三中、沙三上、沙二、沙一段等6套含油气层系,探明石油地质储量为3 097.6×104t,天然气地质储量为51.35×104m3,是廊固凹陷主要油气聚集带。该区带油气资源转化率分别为29%和10%,剩余资源丰富,勘探潜力较大。

图1 廊固凹陷构造单元及断裂组合

2 油气藏形成条件

2.1 构造特征

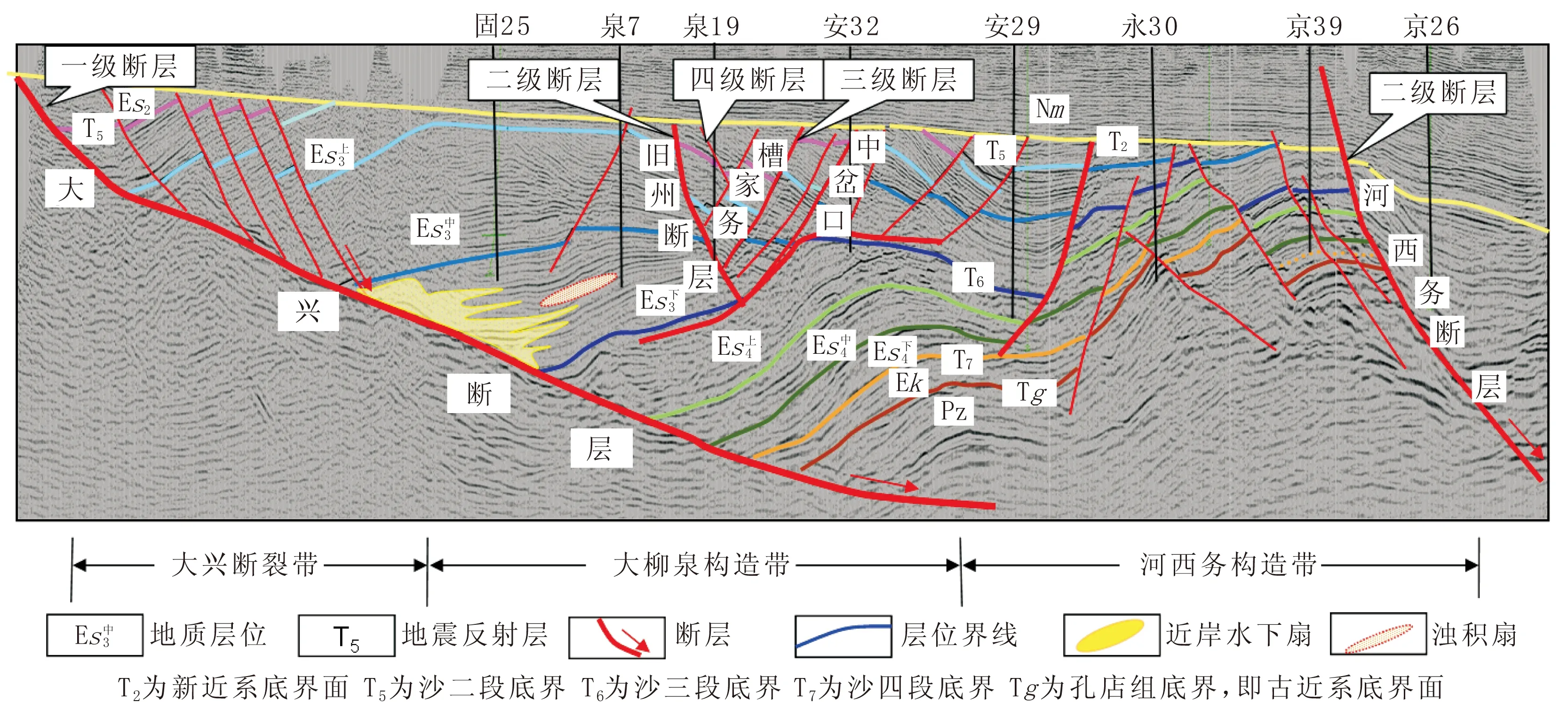

大柳泉鼻状构造带为受大兴断层坡坪式断面下滑和牛北斜坡抬升的共同控制形成的复杂断裂中央隆起背斜构造带(图1、2)。构造带断裂活动强烈而复杂,主要发育有NE向和NW向2组断裂。断裂大规模活动时期在沙三段末期至明化镇组沉积之前,新近纪断裂活动明显减弱。按照形成时间和力学机制,断裂系统分为3级。Ⅰ级断层为大兴断层,位于廊固凹陷西侧,是控制大兴凸起和廊固凹陷发育演化的断裂,直接控制了凹陷的兴衰,同时对凹陷内次级断层也施加强烈影响[9-10]。该断层呈NE走向延伸,长70 km,具有上陡下缓的犁式正断层特点(图2)。Ⅱ级断层为旧州断层,该断层位于旧州至柳泉一线,断层呈NE走向,延伸距离约46 km,倾向为南东,倾角呈上陡下缓状,断开层位为沙三段底至明化镇底,最大断距在沙二段,达1 000~1 500 m,向南(前石家务)、向北(桐南洼槽)断距变小,逐渐消失(图1、2)。Ⅲ级断层为上述Ⅰ、Ⅱ级断层的上盘在滑脱运动过程中由于翘倾、断块的掀斜,形成一些更次级的断层,派生出次级断块并肢解分离,这些断裂包括曹家务断层、中岔口断层、琥珀营断层和王居断层等(图1)。

构造带深层(T6反射面以下)断层较少,构造相对简单,总体表现为东南高,向西北倾伏的大型鼻状构造。中浅层构造(T6—T2反射面之间)断层多,构造较复杂,形成顶部地堑式陷落的背斜带,具有明显的“东西分带,南北分块”的特点,以主控断层旧州断层为界,将构造带分割为东、西2个构造区。柳泉—曹家务塌陷背斜构造区位于旧州断层下降盘,主要由旧州断层与由其派生的琥珀营、王居、曹家务等一系列相向下掉的断层组成,平面上呈羽状或“入”字形相交,剖面上形成“Y”或反“Y”字形断裂组合[11](图2),在断堑挤压应力作用下,由南向北形成了柳泉背斜、柳泉东背斜、中岔口断鼻、王居背斜、琥珀营背斜、琥珀营北断鼻等多个局部断背斜构造。固安—旧州鼻状构造区整体为地层向东南抬升,往西北倾伏的大型鼻状构造,发育的北西向和北东向次生断层平面上呈网格状组合,剖面上呈断阶状、断垒状组合特征,由南向北形成了前石家务背斜、固安背斜、石佛寺断鼻、旧州断鼻等多个局部构造(图1)。

图2 廊固凹陷NW-SE向地震解释剖面

2.2 烃源岩特征

廊固凹陷下第三系断陷期沉积了巨厚的暗色泥岩与砂岩互层,主要烃源岩集中在沙四上亚段和沙三段。大柳泉地区主要烃源岩为沙三中、下亚段,有机质丰度高,有机碳平均含量大于1.06%,最大为6.86%;氯仿沥青“A”平均含量大于0.1%,最大为0.3%;总烃平均含量大于600 mg/L,最大为1 745 mg/L;生烃潜量平均大于2.52 mg/g,最大为39.7 mg/g。烃源岩母质类型以Ⅱ2型为主,部分地区出现Ⅱ1型,总体评价为中等—好烃源岩。油源对比分析表明,大柳泉构造带油气主要源自沙三段烃源岩,也是廊固凹陷的主力烃源岩,最大厚度分布于柳泉—曹家务—琥珀营地区,生烃中心位于大柳泉构造带西北部[12],为油气成藏提供优质资源基础。

2.3 储盖组合特征

沉积层序研究表明,廊固凹陷多期的构造活动及水体深浅的周期性变化,形成了多套储盖组合[13],主要有沙三下,沙三中,沙三上,沙一、二段4套储盖组合,沙三下亚段和沙三中亚段为自生自储式储盖组合,沙三上亚段和沙一、二段为下生上储式储盖组合。其中沙三中亚段在纵向上沉积厚度大,地层厚度为1 050~1 100 m,按沉积旋回特点可划分为Es33、Es34-1、Es34-23个岩性段,组成3个向上变细的正旋回,构成3个次级自生自储式和下生上储式储盖组合,为构造带油气聚集最有利的成藏组合。

2.4 圈闭条件

大柳泉地区已发现的油气藏类型主要是大断层下降盘的逆牵引背斜圈闭和凹陷后期隆升形成的挤压断背斜圈闭,其中逆牵引背斜圈闭主要位于固安—旧州断鼻构造区,挤压断背斜圈闭分布广泛,主要位于柳泉—曹家务塌陷背斜构造区,该区断裂发育,旧州断层和曹家务断层、王居断层、琥珀营断层交叉,与次级断层相互切割,形成多个断块、断鼻圈闭。此外,后期的构造隆升使大兴断层下降盘沉积的扇三角洲、近岸水下扇和湖底扇砂砾岩体发生倾斜反转,在构造带的西北翼形成一系列上倾尖灭、倾斜透镜体等砂砾岩岩性圈闭[14-15](图2)。众多类型的圈闭,是油气聚集的有利场所[16]。

2.5 断层控藏特征

大柳泉构造带经过多次剧烈的断裂活动,发育了旧州等控洼、控带大断层,这些一、二级断层在烃源灶生烃期也都处于强烈活动状态,与倾向相反、封闭性比较好的三、四级断层相匹配,对运移至此的油气起到良好的保存和聚集作用[17]。因此,构造带具有一、二级断层控源,三、四级断层控藏的特征,控源断层与控藏断层相互配合成为大柳泉构造带油气成藏的主控因素。

控源断层:也是油源断层,这些断层活动时间长、强度大,是沟通古近系油气源和相应储集层的主要通道,同时还控制了圈闭的形成。在剖面中呈板状、坡坪状、铲状分布,是油气纵向从深层运移至浅层的重要输导体之一,如大兴断层、旧州断层、曹家务断层等,以一、二级断层为主,个别为三级断层,切穿或切至古近系烃源岩,油气藏主要沿控源断层呈条带状分布[18-19]。

控藏断层:多为三级、四级断层,是次级派生断层,规模小,数量众多,主要分布在一、二级断层带附近,一般落差为20~50 m,延伸长度为1~2 km,有许多延伸只有数百米。未断至烃源岩层,当油气通过油源断层运移到圈闭,与油源断层一起或单独控制油气聚集的断层为控藏断层。控藏断层在剖面上位于油源断层的上盘,多呈板状形态,与油源断层组合成断阶式、“Y”字形或反“Y”字形等;平面上多位于油源断层之间,平行或斜交于油源断层,组合成斜交或网格式。

3 油气成藏模式

根据烃源岩、储盖层、输导体系及成藏主控因素之间的配置关系,将大柳泉构造带油气成藏模式划分为三大类。

3.1 侧生旁储—远源供烃—构造控藏模式

以柳泉背斜泉12井区为代表,这类油藏位于大柳泉构造带东南部,由于柳泉背斜埋藏较浅,烃源岩未达到生烃门限,平面上又远离位于大兴断层下降盘深部沙三下亚段成熟烃源岩,烃类生成后非直接顺断层向上运移,而是先通过砂体、不整合进行横向运移,遇断层后再进行“Y”字形垂向运移,在先前形成的构造或构造为主的复合圈闭中成藏,形成侧生旁储—远源供烃—构造控藏模式(图3a)。凹陷南部的牛北斜坡带和北部的风河营构造带是此类油气藏形成的有利地区。

3.2 下生上储—混源供烃—断层控藏模式

大柳泉构造带受复杂构造活动的影响,构造油气藏数量最多,构成了油气藏的主体。断块、断鼻油藏多为下生上储型,平面上主要分布于油源断层附近,纵向上集中在沙三中、上段和沙二段地层中。烃类既有沙三下亚段烃源岩排出的成熟油气,又有沙三中亚段生成的低熟油气和生物气[20],通过断层或断层为主的输导体系向上运移,并在中浅层断块圈闭中聚集,主要受封闭性断层遮挡成藏,形成下生上储—混源供烃—断层控藏模式。这类油气藏成藏层位浅,油气以垂向运移为主,故靠近油源断层油气富集程度高,此类油藏发育在王居、琥珀营、固安、石佛寺、旧州背斜等多个构造上(图3b)。

图3 大柳泉构造带油气成藏模式

3.3 自生自储—近源供烃—地层不整合控藏模式

大柳泉地区地层油气藏集中在中南部,在南抬北倾的构造背景上,沿T6不整合面附近形成一系列地层超覆和地层不整合圈闭。曹5井区为此类油气藏模式代表,油气多来自深层沙四上亚段和沙三下亚段烃源岩,油气横向运移与垂向运移兼而有之,经断层或不整合运移至受T6不整合面控制的沙四上亚段地层不整合圈闭的高部位聚集,形成地层不整合遮挡油气藏。在大柳泉构造带南部和河西务构造带西部,沿T6不整合面上下发育砂岩、火成岩等多种有利储集体[21],具有较大的勘探潜力。

4 结 论

(1) 大柳泉构造带油气成藏受多套烃源岩、多个储盖组合、多种圈闭类型、多级断裂系统等条件共同控制。而发育的油源断层和控藏断层是其油气富集的主控因素,具备一二级断层控源、三四级断层控藏的特征,其时空配合使构造带油气富集成藏。

(2) 油气藏在主控因素和次要因素共同作用下,共发育3大类油气成藏模式:侧生旁储—远源供烃—构造控藏模式、下生上储—混源供烃—断层控藏模式、自生自储—近源供烃—地层不整合控藏模式。

[1] 李德生. 渤海湾含油气盆地的地质构造特征[J]. 石油学报,1980,1(1):12-19.

[2] 杨明慧,等. 陆相伸展盆地强伸展期沉积格架与断块翘倾分析——以冀中坳陷廊固凹陷沙河街组三段中亚段为例[J]. 地质科学,2004,39(2):178-190.

[3] 赵贤正,等. 廊固凹陷整体研究再认识及有利勘探方向[J]. 中国石油勘探,2012,17(6):10-15.

[4] 田建章,李先平,李小冬,等. 廊固凹陷大柳泉构造带精细勘探与油气发现[J]. 中国石油勘探,2012,17(6):16-22.

[5] Withjack M O, Islam Q T Pointe P R. Normal faults and their hanging-wall deformation: an experimental study[J]. AAPG Bulletin, 1995, 79(1):1-18.

[6] Shaw J H, Stephen C H Edward P S. Extensional fault-bend folding and synrift deposition: an example from the central Sumatral basin, Indonesia[J]. AAPG Blutin, 1997, 81(3): 367-379.

[7] 张海玥,侯读杰,油气成藏理论的研究进展及思考[J]. 特种油气藏,2014,21(2):1-7.

[8] 赵贤正,等. 高勘探程度区富油气凹陷二次勘探方法及应用[J]. 中国石油勘探,2012,17(6):1-9.

[9] 刘池阳. 渤海湾盆地基底正断层缓断面的形成原因及其地质意义[J]. 西北大学学报:自然科学版,1987,17 (1):34-42.

[10] 赵红格,刘池洋. 大兴断裂分段性研究[J]. 石油与天然气地质,2002,23(4):368-371.

[11] 武耀辉,田建章,王文军,等.束鹿西斜坡重力滑脱断层对油气富集的控制[J].石油地球物理勘探,2001,36(6):754-760.

[12] 金凤鸣,师玉雷,罗强,等.廊固凹陷烃源岩精细评价研究及应用[J]. 中国石油勘探,2012,17(6):23-27.

[13] 陈晓东,卢双舫,张世广,等. 松辽盆地红岗阶地青山口组地层层序和沉积特征[J].大庆石油地质与开发,2012,31(3):41-46.

[14] 刘鑫金,宋国奇,刘惠民,等. 东营凹陷北部陡坡带砂砾岩油藏类型及序列模式[J].油气地质与采收率,2012,19(5):20-23.

[15] 贾存富,冯全雄,逄建东,等.珠三坳陷WC反转背斜构造的形成与油气成藏[J].大庆石油地质与开发,2011,30(1):12-15.

[16] 黄超.济阳坳陷断层聚集带的划分及断块油藏分布规律[J].特种油气藏,2013,20(6):59-62.

[17] 刘景东,等.断面优势运移通道的有效性及其对油气的控制作用[J].特种油气藏, 2011,18(3):47-50.

[18] 徐波,杜岳松,杨志博,等,油气二次运移研究现状及发展趋势[J]. 特种油气藏,2011,18(1):1-6.

[19] 赵利杰,蒋有录,刘华,等. 饶阳凹陷烃源岩热演化特征及其与油藏分布的关系[J].油气地质与采收率,2012,19(4):1-4.

[20] 田建章,张锐锋. 冀中坳陷北部天然气成藏系统及勘探方向[J].西南石油大学学报:自然科学版,2010,32(3):67-74.

[21] 冯建伟,戴俊生,叶绍东,等.侵入岩—接触变质带储层空间类型及展布规律[J].大庆石油地质与开发,2011,30(2):12-18.

编辑 张 雁

20150306;改回日期:20150610

中国石油天然气集团公司重大科技专项“华北油田上产稳产800万吨关键技术研究与应用”(2014E-35)

田然(1990-),男,2013年毕业于东北石油大学勘查技术与工程专业,现为中国地质大学(北京)地质工程专业在读硕士研究生,主要从事油气地质与勘探开发研究工作。

10.3969/j.issn.1006-6535.2015.04.014

TE122

A

1006-6535(2015)04-0056-05

——安顺旧州浪塘村掠影