不同磨耗阶段货车车轮与固定辙叉的接触分析

马 贺,李 霞,张 军

(1.大连交通大学 机械工程学院,辽宁 大连 116028;2.大连交通大学 交通运输工程学院,辽宁 大连116028;3.北京建筑大学 机电与车辆工程学院,北京 100044)*

0 前言

道岔是列车实现转线运行的必备设备,在铁路轨道中占有重要地位,而辙叉是道岔的重要组成部分,其按构造类型可分为固定辙叉与可动心轨辙叉,由于可动心轨辙叉不适应重载铁路大轴重、高密度、大运量的运输模式,除在必要地段铺设可动心轨辙叉之外,其余均铺设固定辙叉,因此固定辙叉在重载运输中占绝大多数.

目前广泛应用的固定式辙叉直接影响道岔的容许通过速度,又是道岔使用寿命最短的部件.固定辙叉破损多发生在从咽喉到心轨顶宽50 mm区段的心轨和翼轨部件(占84%),伤损情况如图1所示,图中为现场拍摄的心轨伤损情况,具体位置为距离理论尖端360~480 mm之间.

图1 固定辙叉心轨剥离掉块现象

针对重载铁路固定辙叉磨耗严重问题国内外专家与学者不仅从道岔线型[1]、铸造工艺[2]、辙叉材料[3]以及考虑对辙叉进行打磨[4]等方面进行研究从而延长其使用寿命,并且应用有限元与动力学对固定辙叉进行了大量的研究.陈嵘、王平等人通过建立三维有限元模型,在疲劳荷载与极限荷载作用下对75 kg/m钢轨12号固定辙叉薄弱部位进行强度检算,并提出改进建议[5-6].重载线路小范围内试用嵌入式组合高锰钢辙叉,董彦录根据实体有限元方法,运用ANSYS建立三维实体计算模型,计算分析嵌入式组合高锰钢辙叉的受力性能,提出在所选的薄弱位置钢轨件(翼轨和心轨)均满足强度要求[7].

当车辆通过道岔时,轮轨接触应力位置不断变化[8],道岔的几何外形对于轮岔的动力学影响较大,而车轮型面对其影响较小[9].运行方向对道岔上最大横向接触力的影响较大,而对垂向接触力的影响小,线路对垂向接触力的影响显著;提高列车速度导致列车在通过道岔时接触力变大[10-11].上述专家与学者的研究均是以标准的车轮型面为基础,但是实际运用中的车轮型面很快磨耗成为非标准的型面,因此研究不同磨耗阶段车轮型面与辙叉的接触分析尤为重要.

1 数据采集与型面分析

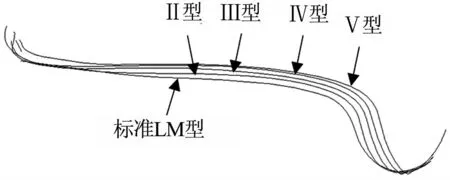

随着列车的不断运行,车轮产生磨耗现象,车轮型面随之变化,当车轮磨耗到一定程度要对其进行镟修,在车轮一个镟修周期内应用车轮型面测量仪对大秦线C80货车进行跟踪测试,得到上百条车轮型面,统计分析选出如图2所示具有代表性的车轮型面,标准LM型为铁标规定的货车所用型面,Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ型为磨耗到不同程度的车轮型面.

从图2中可以看出,货车车轮轮缘较踏面部位磨耗严重,轮缘均匀磨耗,踏面前期磨耗严重后期磨耗量较小,磨耗Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ型为磨耗中期型面,其线型基本保持不变.固定辙叉包括翼轨与心轨,现场调研表明更换辙叉的原因多为心轨剥离掉块严重.

图2 五种不同磨耗阶段车轮型面

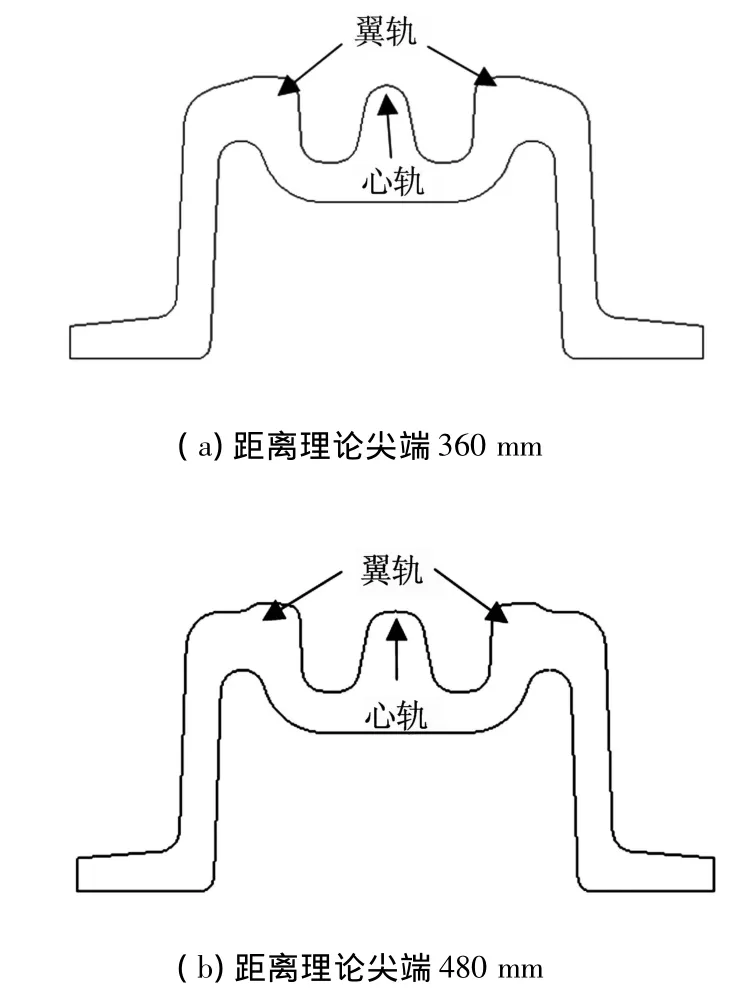

由于固定辙叉心轨距离理论尖端在360~480 mm之间磨耗严重,因此应用上述车轮型面与75 kg/m钢轨12号道岔固定辙叉距离理论尖端360与480 mm这两个截面建立弹塑性接触模型,并对其进行计算,分析不同磨耗阶段车轮与辙叉的接触情况,两位置处的辙叉型面如图3所示.

图3 辙叉型面

在距离理论尖端360与480 mm两个位置处车轮与固定辙叉可能产生的接触位置为踏面外部与翼轨接触、踏面中部与心轨接触两部分,不同轮叉之间的接触位置与接触状态不同,需对其进行具体分析.

2 弹塑性有限元模型的建立

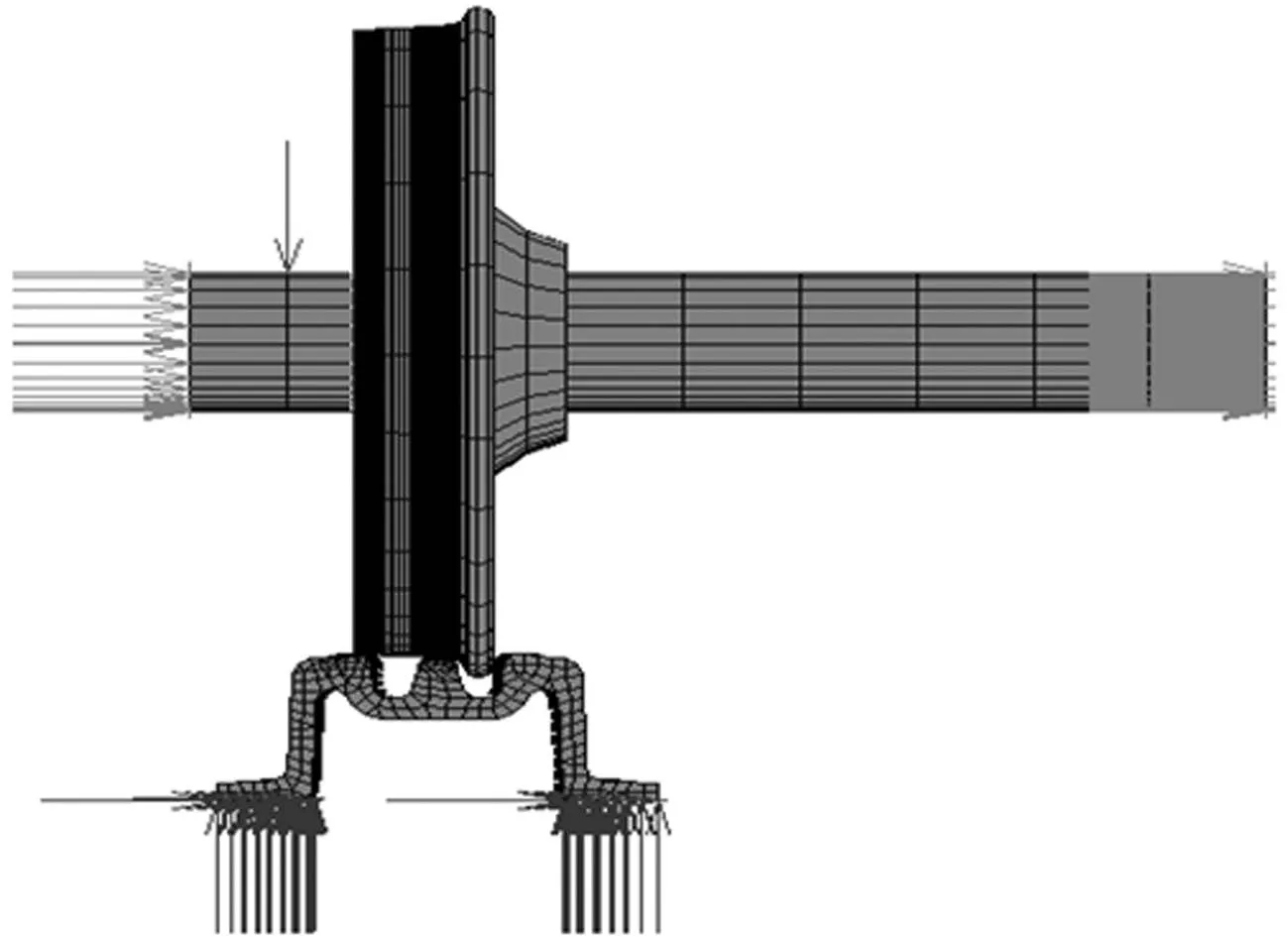

应用上述五种不同磨耗阶段货车车轮与距离理论尖端360与480 mm位置处的标准辙叉型面建立轮叉弹塑性接触有限元模型,其本构关系采用双线性模型,材料的屈服极限为689.6 MPa,杨氏模量为 2.05 GPa.

车轮与辙叉之间的约束与载荷施加情况如图4所示,辙叉底部全约束,限制辙叉的刚体位移;车轮两端约束横向与纵向位移;半轴重125 kN垂直施加在轴箱所在车轴位置处.

图4 约束与载荷

3 计算结果分析

固定辙叉包括翼轨与心轨两部分,从其结构来看,车辆逆向通过固定辙叉的过程必然是先与翼轨接触,最后完全过渡到心轨上,过渡过程一定包括单点接触与两点接触,不同车轮通过辙叉的位置不同,对辙叉产生不同的影响.通过对不同磨耗阶段车轮与固定辙叉两截面的弹塑性接触计算,分析其接触斑与等效应力情况.

3.1 接触斑分析

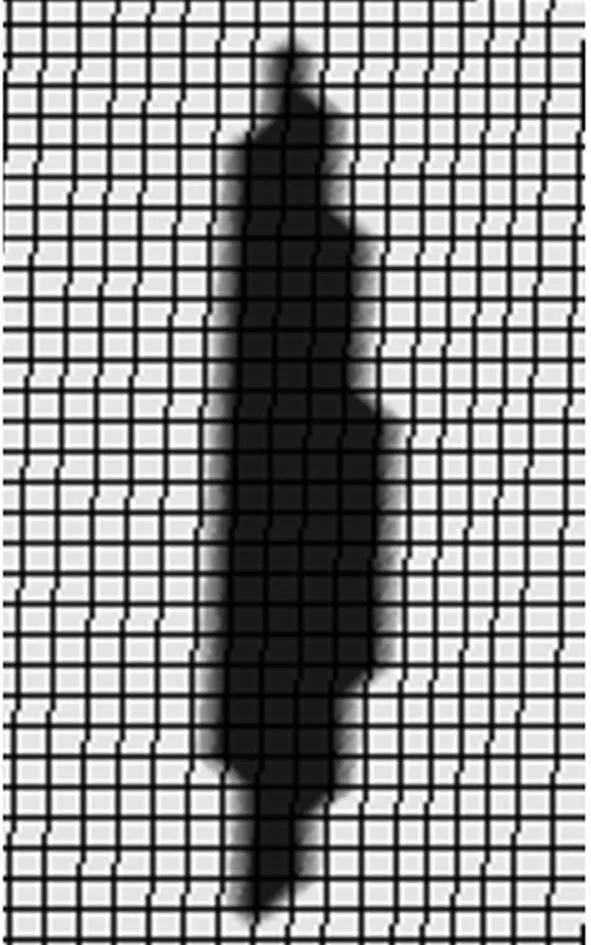

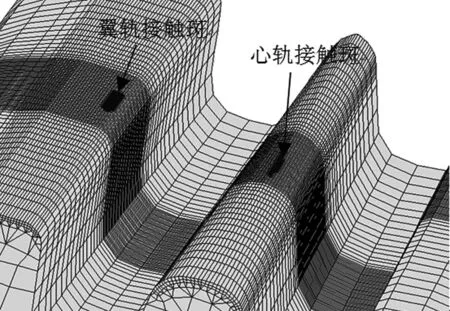

不同磨耗阶段车轮与固定辙叉两位置处截面接触时心轨接触斑与翼轨接触斑形状均呈近似矩形,如图5所示,其接触斑长度范围为21~28 mm,宽度范围为2~5 mm,接触斑狭长,接触面积小.

图5 接触斑形状

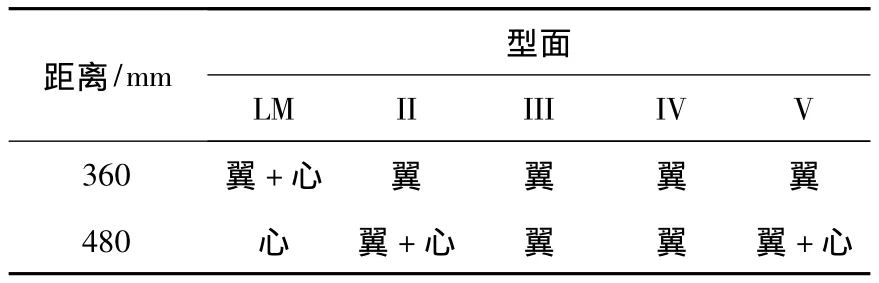

将不同磨耗阶段车轮与固定辙叉距离理论尖端360与480 mm位置处的接触斑位置统计如表1所示.

表1 不同接触状况下的接触斑位置

标准75 kg/m钢轨12号道岔固定辙叉的结构特点是翼轨逐渐降低,心轨逐渐上升.从表1中可以看出,标准LM车轮在距离理论尖端360 mm处时与翼轨和心轨同时接触,说明此时车轮正在从翼轨向心轨过渡,在距离理论尖端480 mm处完全过渡到心轨上;磨耗III型与磨耗IV型车轮在距离理论尖端480 mm位置处还只与翼轨接触,其通过固定辙叉时的过渡位置在距离理论尖端480 mm以后;而磨耗II型与磨耗V型车轮在距离理论尖端360 mm处时还只与翼轨接触,在480 mm处与翼轨和心轨同时接触,说明车轮通过辙叉的过渡位置位于480 mm之前,即此两种车轮型面在距离理论尖端360~480 mm之间开始与心轨接触,逐渐过渡到心轨上,车轮与翼轨和心轨同时接触的接触斑如图6所示.心轨接触斑位于心轨中心线附近,而翼轨接触斑位于翼轨边缘.

图6 翼轨与心轨接触斑

3.2 等效应力分析

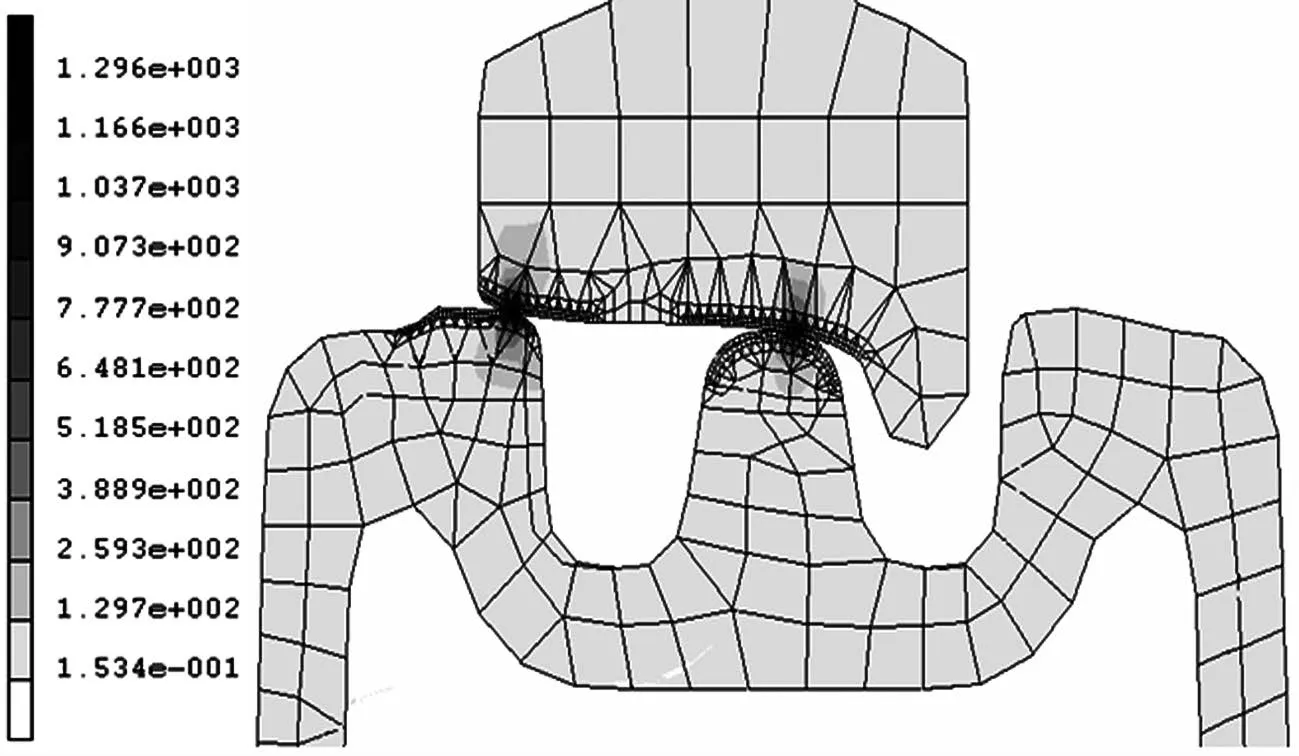

针对轮叉的弹塑性接触计算所得的等效应力为Von Mises应力,其作为衡量应力水平的主要指标,是正应力与剪切应力的组合,常用来描述复杂应力状态.图7为车轮与辙叉翼轨和心轨同时接触时的内部等效应力图,从图中可以看出,其最大等效应力为1 296 MPa,超过了材料的屈服极限,位于距离轮叉表面2~3 mm之间.

图7 轮叉内部等效应力

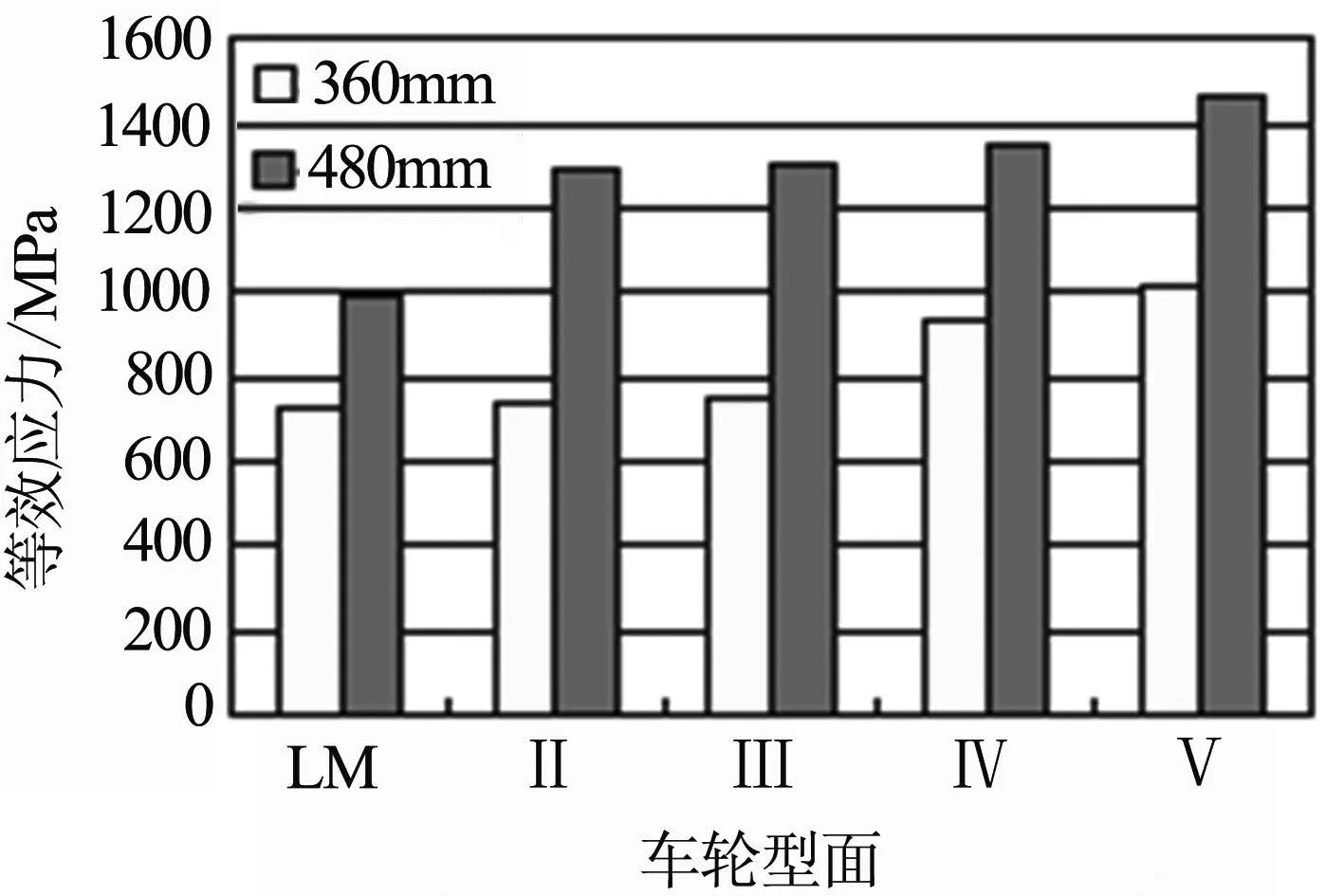

图8为不同车轮型面与固定辙叉距离理论尖端360与480 mm之间的最大等效应力.从图中可以看出,随着车轮的磨耗,车轮与辙叉之间的最大等效应力逐渐增大,标准车轮与标准辙叉之间的等效应力最小,轮叉匹配情况良好.由于车轮与辙叉之间的接触面积小,其等效应力均超过了材料的屈服极限,车轮与辙叉均进入塑性变形阶段.

图8 不同车轮型面与辙叉之间的等效应力

当同一车轮分别与距离理论尖端360与480mm位置的固定辙叉接触时其最大等效应力在480 mm位置处比在360 mm位置处高出36.2% ~74.5%,这也是此位置处严重伤损的原因之一.

4 结论

通过对不同磨耗阶段车轮与固定辙叉距离理论尖端360与480 mm两位置处的弹塑性接触计算分析,得到以下结论:

(1)不同车轮通过固定辙叉的过渡位置不同,对心轨与翼轨产生的影响有所差异;

(2)轮叉之间的等效应力均超过了材料的屈服极限,车轮与辙叉进入塑性变形阶段.在距离理论尖端480 mm位置处的轮叉等效应力远大于360 mm位置处的等效应力,这也是心轨此位置处磨耗严重的原因之一;

(3)标准车轮与标准辙叉之间的等效应力最小,轮叉匹配情况良好.随着车轮的磨耗,轮叉之间的等效应力逐渐增大.

由于车轮通过固定辙叉是一个动态的过程,同时固定辙叉存在轨线不连续问题,车轮与辙叉心轨接触的瞬间会对心轨产生冲击,因此不同车轮与辙叉之间的作用情况还需进行动力学分析.

[1]王建军.组合辙叉合金钢心轨加工工艺[J].铁道技术监督,2011(10):47-50.

[2]高红星.高效率辙叉加工技术及其设备的研究设计[D].兰州:兰州理工大学,2011.

[3]张绍彤.伊朗高锰钢辙叉的结构研究[J].唐山学院学报,2009(3):14-16.

[4]张福成,吕博,郑春雷,等.高锰钢和贝氏体钢辙叉失效机理及其磨面组织[J].机械工程学报,2008(12):232-237.

[5]陈嵘,王平,陈小平.75kg/m钢轨12号高锰钢辙叉受力有限元分析[J].路基工程,2009(4):26-28.

[6]郭利康,王平,陈小平.大秦线75kg/m钢轨12号高锰钢固定辙叉受力分析[J].铁道建筑,2009(6):114-117.

[7]董彦录.重载铁路道岔研究[J].中国铁路,2013(6):12-15.

[8]EUSTON T,ZAREMBSKI A,HARTSOUGH C,et al.Analysis of wheel-rail contact stresses through a turnout[C].2012 Joint Rail Conference,2012:1-8.

[9]RODRIGO F L,ASIER A,JORDI V,et al.Rail vehicle passing through a turnout analysis of different turnout designs and wheel profiles[J].Journal of Rail and Rapid Transit,2012,226(6):587-602.

[10]NIELSEN J K E.Dynamic interaction between train and railway turnout:full-scale field test and validation of simulation models[J].Wagon System Dynamics,2008(46):521-534.

[11]ANDERSSON T D.Wheel rail impacts at a railway turnout crossing[J].Journal of Rail and Rapid Transit,1998,212(2):123-134.