井震结合内前缘亚相窄小河道砂体刻画方法研究

杨春生 (中石油大庆油田有限责任公司勘探开发研究院,黑龙江 大庆 163712)

井震结合内前缘亚相窄小河道砂体刻画方法研究

杨春生(中石油大庆油田有限责任公司勘探开发研究院,黑龙江 大庆 163712)

[摘要]针对大庆油田开发中后期油田稳产要求,开采挖潜的主要对象由厚油层转向薄差油层,单纯依靠井资料对薄差储层描述仍存在井间砂体认识不清、井点微相平面组合多解等问题,尤其是井网控制不住的窄小河道在井间的规模、边界、走向等问题上成为薄差油层砂体刻画的一大难题。以萨中开发区北一区断东区块内前缘亚相为例,充分利用大庆长垣油田信息丰富的高密度三维地震资料,在密井网精细合成记录标定及振幅属性切片优选方法的基础上,选取地震信息丰富、沉积特征清晰的高一油层组6+7油层(GⅠ6+7)进行研究,探讨内前缘亚相窄小河道砂体刻画的方法和优势。对GⅠ6+7进行了精细的井震结合储层精细刻画,提高了窄小河道的刻画精度,在油田开发应用中取得了较好的效果。

[关键词]井震结合;内前缘亚相;窄小河道砂体;储层精细刻画

大庆长垣油田广泛发育三角洲内前缘亚相窄小河道砂体,为薄差油层剩余油的主要富集区,该类砂体分布具有“河道窄、砂体薄、规模小”的特点,即使在井网密度达到270口/km2时,砂体形态仍在发生变化;基于井的沉积相图在开发应用上矛盾仍然较多,尤其是窄小河道砂体在井间的规模、边界、走向上很难确定,导致开发调整时注采关系不完善。2008年大庆长垣油田完成了全三维高密度地震资料的全覆盖,为井震结合攻克上述储层刻画的难题奠定了基础。目前,国内外已开展的基于地震属性的储层预测主要是面向勘探的研究,关键技术包括地层切片、90°相位和分频处理等[1~3];而面向开发尺度的密井网条件下,基于地震属性切片的、逼近沉积单元级的井震结合窄小砂体刻画方法却研究较少。为此,笔者充分利用大庆长垣油田信息丰富的高密度三维地震资料,针对目前基于井储层描述存在的问题,提出以属性切片反映的砂体宏观趋势为引导,以井点微相为质控,井震结合对密井网条件下内前缘亚相窄小河道砂体进行精细刻画,以提高井间砂体预测精度,指导油田开发调整挖潜。

1研究区概况

北一区断东位于萨尔图构造中部,北起北一区三排,南至中三排,西至98#断层,东至东部过渡带。构造平缓,地层倾角1~2°。研究区总面积为17.3km2,目的层段共分萨一(SⅠ)、萨二(SⅡ)、萨三(SⅢ)、葡一(PⅠ)、葡二(PⅡ)、高一(GⅠ)6个油层组61个小层75个沉积单元,总厚度为217.6~260m,平均厚度为224.3m;研究区内共有2244口井。萨尔图、葡萄花、高台子含油层系是青山口组中晚期至姚家组-嫩江组早期沉积,该时期松辽盆地是由水退转为水进时期形成的大型湖盆条件下的河流-三角洲沉积体系,研究区处于湖岸线摆动区域,砂体沉积类型较多,发育辫状河相砂体、曲流河相砂体、三角洲分流平原相砂体、三角洲内前缘亚相砂体。GⅠ沉积时期为内前缘水下沉积。

2井震结合窄小河道砂体预测技术在内前缘亚相储层刻画中应用的优势

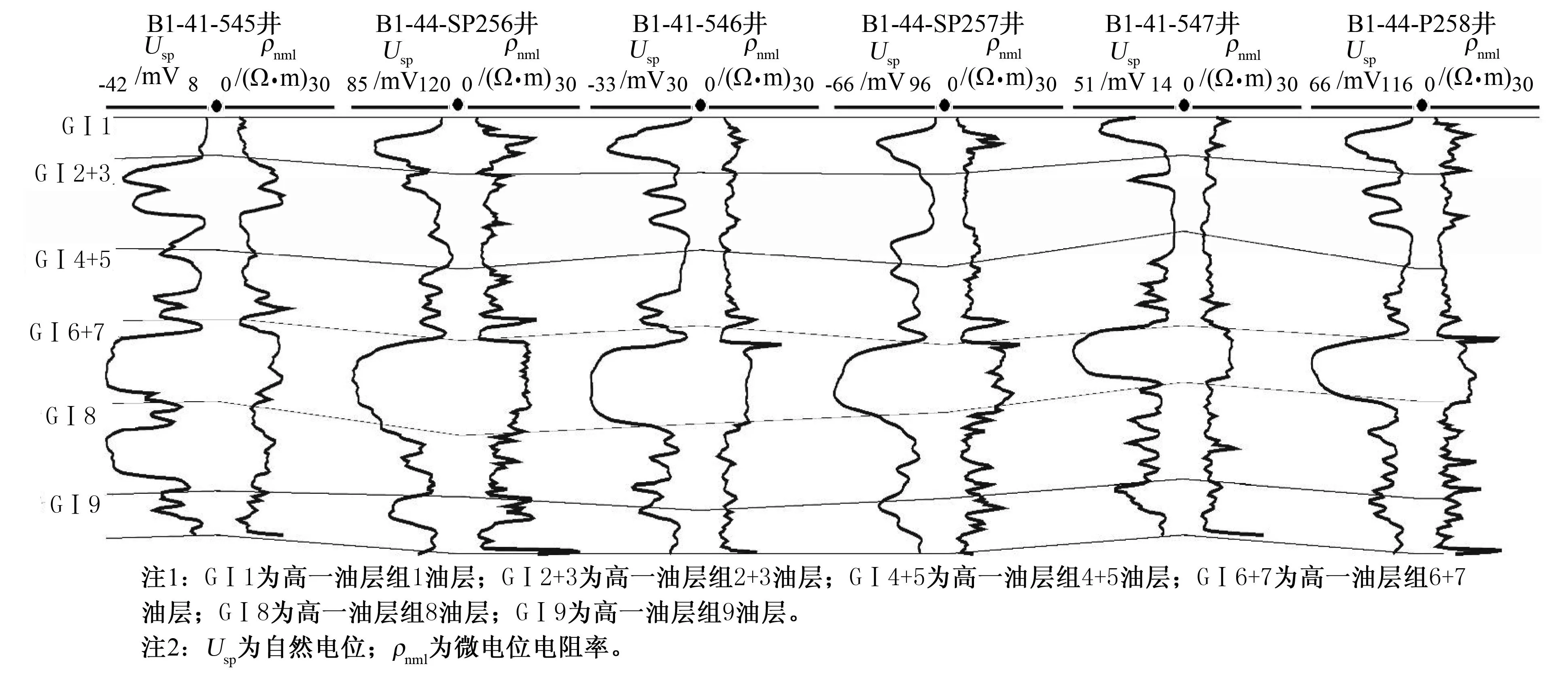

研究区内前缘亚相井震结合储层精细刻画与三角洲分流平原相和曲流河相相比有以下3个方面的优势:一是在区域沉积环境上,内前缘亚相沉积时水体较浅、地势平坦,河道为各类砂体沉积时的主要营力,水下河道延伸较远、砂体连续,呈条带状或枝状展布;二是研究区内前缘亚相砂体在剖面上多为泥包砂分布(图1),高保真地震处理-解释一体化后的高密度三维地震资料揭示的地质信息丰富、准确率高;三是研究区井网密度大,井点砂岩厚度和地震属性符合程度高,因此提高了井间地震信息揭示砂体展布特征的精度。上述优势为密井网条件下振幅属性切片提取和振幅属性切片分析奠定了基础。

图1 北一区断东GⅠ6+7连井对比图

2.1 密井网条件下振幅属性切片

北一区断东地层沉积厚度比较稳定,基于时间域地震反射标志层顶底的等比例剖分的方法能够有效地表征沉积单元界面的相对等时性。为了提高地震层位解释精度,在研究区17.3km2范围内优选1600口有密度和声波测井曲线的井进行合成记录的制作,逐井进行井震结合层位精细追踪和标定,并以顶底标志层为控制,进行100份等比例剖分提取振幅属性切片,分析目的层位钻遇井砂岩厚度与振幅能量的对应关系,对层位进行局部微调,建立逼近沉积单元级的精细等时地层格架,确保目的层位振幅属性切片的提取精度。

2.2 内前缘亚相振幅属性分析

地震波振幅是对岩性变化反映比较敏感的地震属性,振幅属性切片中颜色的变化是由地震振幅强弱引起的,一般情况下砂岩的反射为强振幅,泥岩的反射为弱振幅,振幅的强弱与砂体厚度相关,砂体越厚,振幅越强,反之,则越弱。因此,优选有效的振幅类属性切片可以进行河道砂体平面展布的预测。北一区断东GⅠ6+7为近岸内前缘亚相沉积,河道相对发育,隔层厚度较大,垂向上呈“泥包砂”突变接触[4,5]。因此,内前缘亚相储层振幅属性分析技术应用的空间较大。

3窄小河道砂体精细刻画技术

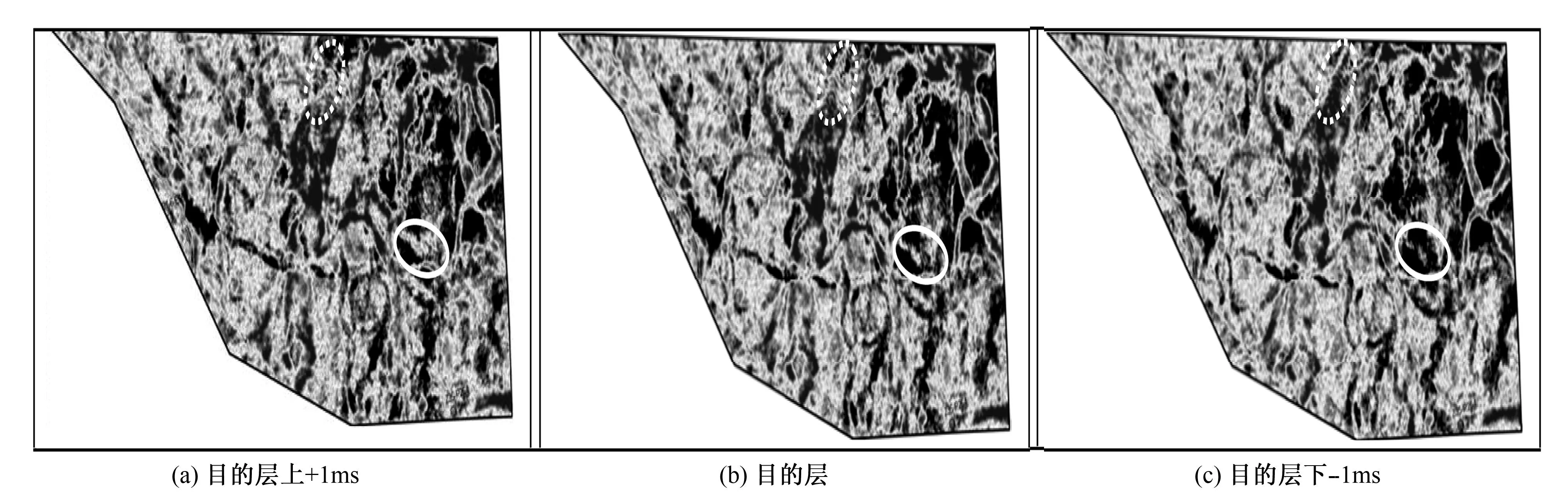

3.1 三维体内井震信息联动确定目的层时窗,提取多张振幅切片辅助分析窄小河道砂体展布趋势

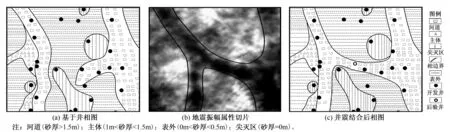

在三维体内分析GⅠ沉积时期窄小河道砂体自下而上的沉积演化规律,利用井点砂岩厚度与振幅能量强弱的对应关系,井震信息联动确定目的层时窗:目的层在深度域上是一个厚度为5~6m的沉积单元,在时间域的反射时间为3ms左右;提取的属性切片为瞬时属性切片,需在目的层时窗内提取多张振幅切片辅助识别窄河道走向和边界;图2中虚线框区域河道边界从目的层+1~-1ms逐渐清晰,实线框区域河道边界从目的层+1~-1ms逐渐减弱,钻遇井点显示两处皆为河道信息。因此,需在三维体内井震信息联动确定目的层时窗,提取多张振幅切片辅助分析窄小河道砂体展布趋势。

图2 北一区断东GⅠ6+7地震振幅属性切片

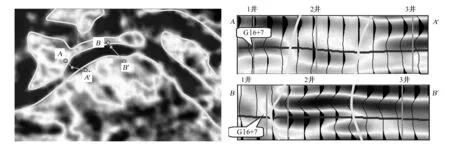

3.2 二维面上“地震趋势引导,井点测井微相控制,地震波形剖面定边”确定河道边界线

二维面上依据属性切片整体趋势确定河道砂体的展布形态(图3),井点测井微相质控地震趋势是否反映目的层信息;剖面上根据地震波形同向轴错叠、弯曲等现象落实窄河道在井间的边界(图4),井点微相与地震剖面边界线结合勾绘河道边界线,进而完成平面组合窄小河道的展布特征。

图3 GⅠ6+7振幅属性砂体趋势图 图4 GⅠ6+7地震波形能量图

3.3 井点微相精细识别组合,井震结合提高井间河道砂体预测精度

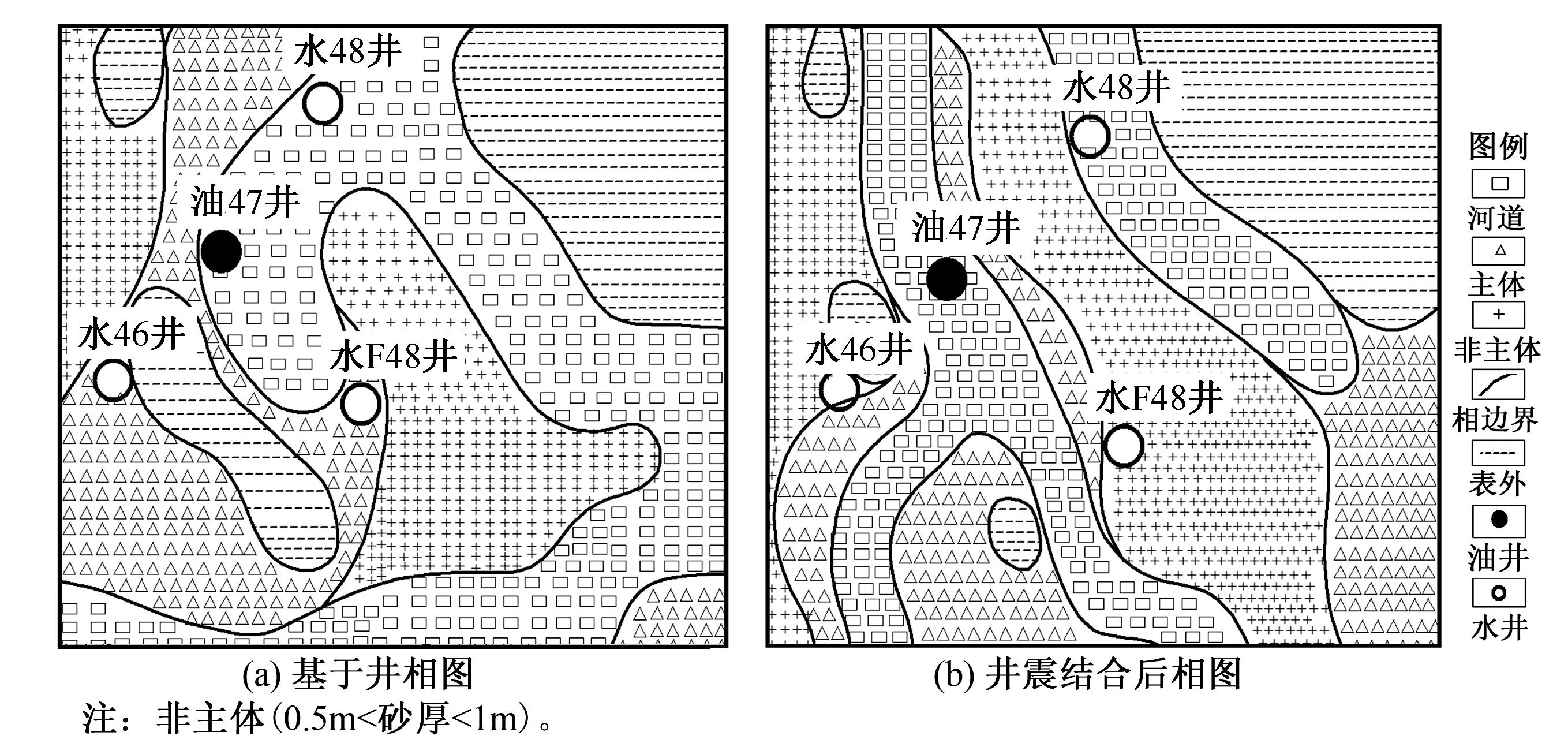

研究区内前缘亚相储层的河道砂体主要以在大面积分布的河间席状砂或尖灭区中分布着的窄小河道砂体为特征。在密井网条件下,依据“平面上地震属性切片趋势引导、垂向上井点测井微相控制、地震剖面上能量突变定边”原则[7~9],结合现代沉积理论及前人研究成果井震结合进行河道砂体平面组合,可以有效解决由于该类河道砂体发育规模小、井网控制程度低,难以识别组合河道砂体的边界、确定河道的走向这一难题,其井间砂体的预测精度得到有效提高(图5)。

图5 井震结合前、后井间窄小河道砂体相图

4开发应用实例

油47井于1987年投产,为了避免GⅠ6+7快速水淹,投产时未射孔。井震结合后,该井与注水井水48井分属于2条河道,两井连通关系发生变化(图6),为剩余油富集区[10]。根据新认识,对油47井和水48井重新进行了注采关系分析,对油47井GⅠ6+7进行层位补孔,河道砂体补4.5m,薄差层补5.1m,措施完成后,日产油达到12.1t,增油8.1t,目前已累计增油1952t。

图6 井震结合前、后油47井GⅠ6+7相图

5结论及认识

1)通过井震结合精细刻画窄小型河道砂体,可以有效解决内前缘亚相储层刻画时存在的难题,弥补了单纯依靠井资料预测窄小河道砂体存在多解性的缺点。

2)建立的由“体(三维体)”到“面(二维平面)”到“线(砂体边界线)”到“点(钻遇井点)”的井震结合刻画流程,实现了井震信息不断融合,提高了窄小河道砂体刻画精度。

[参考文献]

[1]董春梅,张宪国,林承焰. 地震沉积学的概念、方法和技术[J]. 沉积学报,2006,24(5):698~704.

[2]林正良,王华,李红敬,等. 地震沉积学研究现状及进展综述[J]. 地质科技情报,2009,28(5):131~136.

[3]张宪国,林承焰,张涛,等. 大港滩海地区地震沉积学研究[J]. 石油勘探与开发,2011,38(1):40~44.

[4]赵翰卿.对储层流动单元的认识及建议[J].大庆石油地质与开发,2001,20(3):8~10.

[5]李洁,郝兰英,马利民.大庆长垣油田特高含水期精细油藏描述技术[J].大庆石油地质与开发,2009,28(5):83~90.

[6]朱筱敏,刘长利,张义娜,等. 地震沉积学在陆相湖盆三角洲砂体预测中的应用[J]. 沉积学报,2009,27(5):915~921.

[7]郝兰英,郭亚杰,李杰,等. 地震沉积学在大庆长垣密井网条件下储层精细描述中的初步应用[J]. 地学前缘,2012,19(2):81~86.

[8]吕晓光,赵翰卿,付志国,等.河流相储层平面连续性精细描述[J].石油学报,1997,18(2):66~71.

[9]周银邦,吴胜和,岳大力,等.复合分流河道砂体内部单河道划分——以萨北油田北二西区萨Ⅱ1+2b小层为例[J]. 油气地质采收率,2010,17(2):4~8.

[10]刘义坤,毕永斌,隋新光.高含水后期油田开发指标预测[J].大庆石油地质与开发,2008,27(1):58~60.

[编辑]龚丹

[引著格式]杨春生.井震结合内前缘亚相窄小河道砂体刻画方法研究[J].长江大学学报(自科版) ,2015,12(26):15~18.

[中图分类号]P631.44

[文献标志码]A

[文章编号]1673-1409(2015)26-0015-04

[作者简介]杨春生(1982-),男,硕士,工程师,现主要从事开发地质研究工作,yangchunsheng@petrochina.com.cn。

[基金项目]国家科技重大专项(2011ZX05010-001)。

[收稿日期]2014-11-28