性别异同,存异莫忘“同”——心理性别相似说的研究进展

梁 斌,王 迣,尹媛媛(四川师范大学教师教育学院,成都610066)

性别异同,存异莫忘“同”——心理性别相似说的研究进展

梁 斌,王 迣,尹媛媛

(四川师范大学教师教育学院,成都610066)

摘要:心理变量上的性别差异性研究是多年来广受关注的问题,与以往人们对此的刻板印象不同,近年来多方面的实证研究呈现出心理变量上的性别相似的现象。目前,研究者对这一现象的解释主要有性策略理论(Sexual Strategies Theory)、生物社会理论(Biosocial Theory)、性别相似性假说(Gender Similarities Hypothesis)三种,这些理论假说各具特色并且互为补充。性别相似性实证研究主要包括认知、情绪情感和社会行为三个方面。未来的研究需要从测量方法的改进、背景因素的控制以及交叉法的运用、研究目的的偏移等方面进一步探讨。

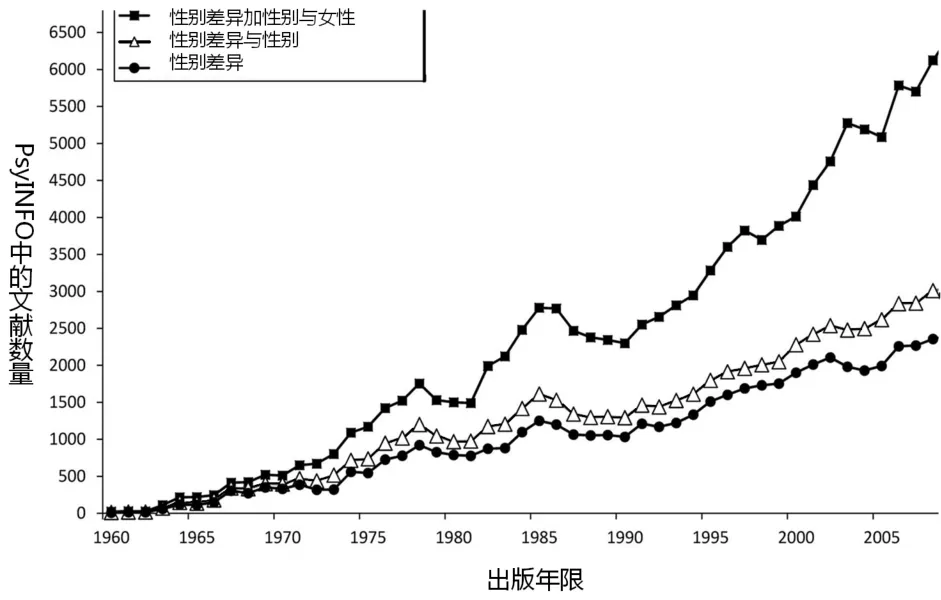

关键词:性别相似;元分析;效果量;性别 关于心理性别异同的研究一直深受关注。如图1所示。美国心理协会以性别差异为进行检索后发现,随着出版年份的推进,有关于性别差异的研究年发表频率迅速上升[2]。然而以往的主流研究中,更多的是解读心理性别差异,并且在社会文化的宏观层面和日常生活的微观层面,大众媒体也倾向于对性别差异进行报道,因此人们更多关注于两性之间在生理与心理变量上有何不同。

王迣(1984—),女,江苏扬州人,四川师范大学教师教育学院硕士研究生,研究方向为人格心理学;

尹媛媛(1991—),女,山东德州人,四川师范大学教师教育学院硕士研究生,研究方向为性别心理学。

一 引言

进入21世纪后,我国日常生活中对“女汉子”、“伪娘”等词语的运用已屡见不鲜,引申到心理学层面则是女性的男子气(masculinity)过强和男性女子气(femininity)过盛。然而,这种现象并非只见于中国。Petersen& Hyde等人的研究表明,两性所拥有的气质不再是刻板性的,并通过跨文化数据指出两性气质趋于相似是一个全球化的进程[1]。对于其他心理属性的性别异同研究,其研究结果是否也会呈现出同样的趋势呢?

图1.性别差异、性别、女性研究数量随时间变化趋势图①

男女在生理上的差异毋庸置疑,如性染色体的不同、身体构造及生理周期的差别、性激素分泌和脑结构及功能上的差异等等[3][4]。前人已在此方面进

行了大量研究,但是生理上的类别性不同并不能完全解释心理上的性别差异。因此,从上个世纪80年代开始,进化心理学便致力于对多种心理学变量上的性别差异进行研究,得出“性别差异广泛存在”的结论。

Hyde对“性别差异广泛存在”这一结论持怀疑态度,并且从20世纪80年代开始大量的实证研究及元分析结果均发现在许多心理变量上性别差异程度并不明显,因此Hyde于2005年提出了心理性别相似说(Gender Similarities Hypothesis,简写GSH)。GSH认为,男女在大多数心理变量上都是相似的,而对性别差异的过度重视让人们在生活工作中付出了代价[5]。例如,因为倡导性别差异所以实行的单一性别教育,但是后续对于接受单一性别教育的学生的研究证明,这种强调性别差异的教育方式对学生的心理以及知识的获得都是弊大于利[6-8]。“性别相似说”并非要推翻性别差异理论,统一以相似性蔽之,而是在充分认识到性别差异客观存在的基础上,同样客观地提醒着心理性别在相当多的变量上是相似的,而且这种相似是统计学意义上的相似,同时,在一些被认为是性别差异性占据优势地位的变量或领域里,那些“差异”如果以效果量来重新计较,优势将不再明显甚至不复存在。GSH的重要意义在于平衡当前普遍存在的有关性别的刻板印象(gender stereotype),提醒人们在强调性别差异的同时,也要关注男性和女性的共性[5][9]。

本文旨在对目前关于性别相似的理论与假说及其实证研究进行分析,探讨其未来发展的方向,同时呼应国外的研究趋势,提高国内研究者对性别相似或者心理性别一致性的重视,为后续的性别研究提供参考。

二 性别对比研究的理论

当我们将目光聚焦于性别差异得以产生的因果溯源时,我们可以发现,在心理学中有两方面理论一直就这一问题进行着争论,即进化心理学与女性主义心理学。进化心理学中,对于这一问题进行系统阐述的是Buss在1993年提出的性策略理论(SST, 即Sexual Strategies Theory)。而女性主义心理学中则主要分为两个方向:以Eagly为首的“差异女性主义心理学家”于1995年提出生物社会理论(Biosocial Theory),其理论的主要观点是强调社会环境对性别差异程度的影响;以Hyde为首的“相似女性主义心理学家”于2014年对GSH进行了修订。

(一)性策略理论(SST)的立场

进化心理学家提供了一个元理论(meta-theory),以预测在何时何地可以预期出现性别差异,而何时何地可以预期出现性别相似[10]。在人类进化史中,男女反复面对不同适应性问题的领域里,他们表现为差异;而在男女反复面对相同适应性问题的领域里,男女则会表现为相似。基于这样一个理论前提,Buss于1993年提出SST理论,从时间维度上系统阐述了人类的交配策略,即长期性伴侣选择策略与短期性伴侣选择策略。该理论假设男女在漫长的进化过程中已经发展出了截然不同的交配策略,如雄性竞争(male-male competition)、雌性选择(female choice)来实现自身利益最大化[11][12][13]。显然该理论早期聚焦于交配策略中男女存在的差异,但随着进化心理学与女性主义心理学关于性别差异争论的持续升温,Buss于2011年对SST进行了系统性的修订,提出:“食物的选择、栖息地的选择、对捕食者的防御、与社会进行交互作用等等都是不论男女都在反复面对的问题。虽然男女在心理变量上是相似多还是差异多是一个实证性的问题,但我们认为性别相似是远大于性别差异的。”[13]Hannagan在2011年表达了同样的观点[14]。

(二)生物社会理论(Biosocial Theory)的立场

与进化心理学家宣扬的“普遍的性别差异源于很多世纪之前的进化”这一观点不同,生物社会理论更侧重于不同的文化情境对性别差异模式的影响[15][16]。该理论模型如图2所示,其核心观点是性别刻板印象(sex-stereotype)是对社会现实的数据驱动的陈述,进而成为达成该社会共识的性别角色(gender roles),这一结果又会反过来影响性别刻板印象[17]。例如,在某工作领域中,由于男性任职者占绝大部分比例,譬如政界,则人们对于该领域的性别刻板印象即是男性主导的职业,而这一刻板印象又会反过来影响现实中男性更多地任职于该领域[18]。生物社会理论认为,男女的心理特质会因为他们的社会角色的改变而改变;并且该理论预测:通过时间以及文化情境的多重影响,男女的社会角色在未来会趋于一体,这种一体化则会引发男女心理特质更多的相似性[19]。

图2.生物社会理论模型

在Eagly看来,进化心理学家倾向于强调在不同的文化情境中都存在着广泛的性别差异,但Biosocial理论并不认同这一观点,由此,Eagly提出了生物社会理论的中心假设:在性别越平等的文化情境中,两性心理差异越小;而在性别越不平等的文化情境中,则两性心理差异越大。这一假设得到多个文化情境下的数据支持,但是也有一些研究结果对此假设提出质疑,未来研究还需要跨文化数据以对该理论进行补充和修正[20][21]。

(三)心理性别相似说(Gender Similarities Hypothesis)

就在进化心理学热衷于寻找两性之间差异之时,一部分学者(Frisby,Dillow,Gaughan& Nordlund,2011;Pedersen,Putcha-Bhagavatula & Miller,2011;Smiler,2011)却开始质疑进化心理学对于性别差异的解释,他们基于一系列实证研究指出“男女的对比中,相比较他们之间的差异,更多的是相似性,但是这些学者并没有指明这些性别差异或者相似的程度,从而使这样的描述缺少精确性[22][23][24][17]。显然,元分析这一统计方法的运用使得性别差异的程度大小有了被量化的可能。

从20世纪80年代以来,元分析的广泛应用为研究多种心理学变量上的性别差异问题提供了新的证据。Hyde基于多个心理学变量上的元分析结果发现性别差异并非广泛存在,与此相反,在多种心理学变量上的性别差异都是极小的,由此Hyde提出了“心理性别相似说”(Gender Similarities Hypothesis),认为男性和女性在大部分心理变量上是相似的[]。

(四)三种理论之间的对比

目前有三种理论支持了对心理变量上的性别相似性。两性间心理差异的原因是进化心理学与女性心理学争论的焦点:进化心理学家执着于根本的、远端的原因,如生理性构造、基因因素以及当地生态学特征等等;但女性心理学家更多考虑的却是直接的、近端的原因,如性别角色和社会化经验[25][26]。基于不同的解释角度,所以进化心理学家倾向于寻找性别差异,而女性心理学家倾向于寻找性别相似;但两者关于性别对比的立场要远比这种简单的“相似—差异”的二元分类复杂,无论是进化心理学还是女性主义,其内部都并非完全一致。

进化心理学家们虽然都认同自然选择与性选择是塑造人的心理的关键原因,但他们对这一原因在特殊领域与一般领域中的作用程度、对性别差异中个体差异的重要性以及对文化环境作为中介变量在解释框架中所起的作用的看法都是不同的[25]。女性主义因其政治议题的不同,强调性别对比的方向也会随之改变。

那么,进化心理学与女性主义心理学之间的矛盾是否不可调和呢?随着性别对比研究的深入,很多女性主义者认识到进化心理学的许多论证是能够为女性主义所用,并且进化心理学的实证研究能够成为了解社会性别的动态与权力关系的一个强大工具[27]。进化心理学家也渐渐意识到,将性别差异程度进行量化后,再根据其效果量来判断其是否应列入性别相似或差异是更精确的方法;他们也预测了随着社会环境以及实证研究的深入,心理变量上的相似性还是远大于差异性的[25][2]。但是,SST、GEH与Biosocial理论在某些领域的预测也是显著性不同的。例如,SST认为在性伴侣短择(shortterm mating)、男女对于性幻想的本质、对性方式种类的追求等方面是存在显著不同的,而这一观点也得到了许多跨文化研究结果的支持。只是这些研究结果难以用GSH与Biosocial理论做出合理的解

释[28][1]。

综上所述,无论是进化心理学中的SST还是女性主义心理学中的GEH与Biosocial理论都预测大部分心理变量上男女是相似的,但是在少数心理变量(如性幻想本质)上男女应被归为相似还是差异,

这三个理论假说存在着分歧。

三 性别相似假说所用的研究方法概述

(一)元分析及效果量

心理学家在研究心理变量上的性别差异程度时,元分析(meta-analysis)是一个较系统并且运用较多的方法[29][30]。元分析(或称后设分析,统合分析)是将某领域以往研究结果进行定量整合的统计分析方法,它运用有关测量和统计分析技术,对已完成的众多课题所涉及的变量进行定量分析,从这些研究成果中发现和得出综合性的、具有普遍意义的结论。元分析对于将性别差异的结果进行汇总是十分理想的,因为基于一个特定心理变量的性别差异的研究数目往往是庞大的[5]。

在运用元分析对性别差异进行评估时以效应值(Effect Size)作为测量尺度,将心理性别差异程度用效果量表示,这样便使得基于相同心理学变量的不同的研究之间可以进行统和与比较。在关于性别的元分析中,效果量大小的度量通常为d[31]。元分析的效果量为cohens’d,cohens’d在统计学上的意义是反映两个分布均值间以标准差为单位的差异的大小,表示两个群体实际差异的大小。也就是说,d测量的是男性与女性之间相距多少个标准化的单位,d的绝对值越大,表示男性与女性的差异越大[32][33]。性别相似假说通过对多种心理变量进行元分析,得出效果量124个,其中有30%的效果量小于0.10,48%的效果量处于0.11—0.35之间,也就是说,有高达78%的效果量处于一个相对较小范围内[34]373-398。这也成为Hyde提出性别相似假说的重要依据。

(二)类别测量法(Taxometric)

除了元分析以外,Carothers& Reis于2013年介绍了另一种对性别异同进行分析的统计方法,即类别测量法(Taxometric)[35]。心理结构是间断的类别还是连续的维度一直是心理学界争议的一个重要问题,类别测量学可以让研究者弄清楚性别框架(construct)的潜在性结构是维度性(Dimension)还是类别性(Taxonic)。该研究对于人格、气质类型等六个心理变量作了分析,得出结论为该研究中绝大多数的心理变量更适合被描述为维度性而不是类别性,这说明绝大多数心理变量上的性别差异更应该被描述为是量的差异,而并不是质的不同[36][37]55-123。这一结论与现实生活中性别的刻板印象是相悖的,但却从结构上指出心理学变量的维度性,即结构上为性别的相似提供了依据。类别测量学是一种新型统计方法,它在精神病学、生理学上的应用前景十分广阔,但是也有研究认为它在评定许多变量的潜在结构时所得出的维度性结论有误[38][39]。

(三)等效测验(Equivalence Testing)

测量两个群体(男女)平均数是否存在显著性差异是最常见的统计方法(t检验、方差分析),而使用传统的显著性检验方法鉴别性别异同总是会试图证明虚无假设,即研究者倾向于证明性别是存在差异的[40]。Ball等人认为有必要从正面对性别相似程度进行探索,于是引进等效测验[41]。等效测验最初是医药学中的一种方法,后被应用于心理学以评估临床效果的显著性[42][43]。等效测验则将传统的显著性检验方法进行反转,因此显著的结果代表的是显著的性别相似。等效测验可以起到辅助元分析的作用,作为一个新的统计方法,其有效性还有待检验。

在检验性别差异性时,元分析仍是应用最广泛的统计方法,在评估性别差异的幅度时,效果量d无疑会继续作为一个主要的评估标准。而不断涌现的新的统计方法,如类别测量学、等效测验等,也会不断完善,从而在分析性别相似性时得到越来越多的应用,以力求从多个方面对GSH进行检验。

四 性别相似假说的实证研究支撑

截至目前,人们已经普遍接受在空间能力、言语能力和数学能力等认知变量以及人格与社会学变量上性别差异显著存在[1][3][44][45]。Hyde在2014年对四方面的心理变量上的有关性别差异的研究进行了元分析:认知变量(数学、空间、言语)、个性和社会心理学变量以及主观幸福感和精神病理学方面。由于涉及到的心理学变量过于繁杂,因此本文仅选取认知、情绪情感、社会行为三方面研究数据,重点对不同研究结论中的效果量进行解释说明。在以往的研究中,还普遍提到认知变量(数学能力、语言能力、空间能力)可以作为主干领域(STEM:Science, Technology,Engineering,Mathematics)中任职人数的主要预测因素。本文对STEM中女性任职所占比例较小这一现象可能的原因进行了探讨。

(一)认知变量上的性别相似

在以往的实证研究中,男性被认为在数学能力

和空间能力上是优于女性的,而女性则在言语能力上优于男性,在空间能力上男性与女性的差异显著[46][47]。

然而,在数学能力方面,Hyde于2008年对美国2年级至11年级超过700万学生的学校测验数学成绩进行了元分析,发现不同年级的效果量处于-0.02与+0.06之间,这说明没有特定的年级是存在显著性别差异的;但是鉴于学校测验(state assessments)只涉及到低层次的数学技能,所以Hyde等人于又选取了全国教育进展评估(National Assessment of Educational Progress)的数据,这其中包含了解复杂数学问题的题目,通过对12年级学生接触这些高水平数学项目分析,结果男女差异的平均效果量为d=0.07,也就是说,女孩在解决高水平数学问题的能力与同年级男孩是持平的[34]373-398[48]。

在空间能力方面,存在不同的评估方式。本文选取其中一种3D心理旋转(three-dimensional mental rotation)作为评估空间能力的指标,并对基于此指标的元分析进行回顾。该测验需要被试在心理层面对某一对象进行三维空间的旋转,以判定它是否与给定图形中的一个是重合的。在早期关于3D的元分析中,性别差异是很大的,d=0.73,或者是中等的,d=0.56[49][50]。不过,研究人员发现测验均是计时测验,而Voyer等人发现计时测验所测量的结果是有利于男性的,因此选取了多项非计时性测验,对其进行元分析后发现,相比较计时性测验,效果量由d=1.03下降到了d=0.53。即男女在3D空间能力上的差异并不是如以往研究中所表述的那样巨大,而是中等程度[51][47]。

与女性拥有更强的言语能力这一刻板印象相反,在言语能力上的男女差异是很小的,d= -0.11[52]。但是言语能力包含四个分指标,这一总体效果量掩盖了每一个分指标的效果量:词汇量d= -0.22,阅读理解d=-0.03,写作d=-0.08,言语流畅性(verbal fluency)d=-0.33。由此可以看出,在前三个分指标中性别差异接近于0,言语流畅性的d值较大,但是也处于Hyde所划分的小范围中。Reilly在关于认知变量上的性别异同研究中发现,15岁的美国儿童在阅读理解成绩上男女差异的效果量为d=0.26,显示出女生在平均水平上有较小的优势[53]。然而,需要注意的是,在成绩的低分段男生与女生的比例为4.5:6,因此Hyde认为“男性更大变异假设”(Greater Male Variability Hypothesis),即“有学习障碍的男生的变异量比女生大得多”这一事实应是这一女生优势的原因[54]。

Hyde(2014)还列举了其他认知变量上的心理性别差异的效果量,由于篇幅限制,在此不一一赘述。总之,不可否认的是认知变量上的性别差异的确存在,但是与以往刻板印象不同的是,大多数认知变量差异程度较小,并随着被试年龄、测量情景的改变而发生改变[55][46]。

(二)情绪情感与社会行为中的性别相似

情感体验与情绪表达也是存在刻板印象的,即社会对于男性的愤怒的包容度是较高的,而其他的情感(悲伤、恐惧、快乐)则被认为出现于女性身上是更易被社会所接受的[56]。而这些刻板印象是否与实际情况一致呢?

Chaplin& Aldao在2012年对从出生到青春期的儿童在情绪表达上的性别差异进行了元分析研究,结果显示,积极情绪上的性别差异是很微小的(d =-0.08),内化情感如悲伤恐惧(d=-0.10)以及外化情绪如愤怒(d=0.09)中的性别差异也是很微小的[57]。另外,研究者以自我意识的情感(self-conscions emotions)为研究对象,也发现了类似的结果[58]。

本文选取两方面对社会行为上的性别差异进行说明,即攻击行为与帮助行为。攻击行为一般可分为身体攻击(physical aggression)和关系性攻击(relationship aggression)。以往的研究认为,男孩有更多身体攻击行为,而女孩则更多为关系性攻击[59]。Archer在研究中指出,身体攻击中,性别差异程度属于中等(d=0.55),男孩有更多的身体攻击行为;而关系性攻击中,同伴评估的性别差异为d= -0.19,教师评估的性别差异是d=-0.13,即女孩有更多关系攻击行为,但是与男孩的差别并不大[60]。Eagly对帮助行为中的性别差异进行元分析得出d =0.34,显示出男性会更多地实施帮助行为[15]。但Hyde对其研究结果提出质疑,认为是否有旁观者对于男性决定是否实施帮助行为有很大影响,当男性意识到自己被观察时,他的影响主义会促使他实施帮助;另一方面,在有关于女性角色的帮助行为如照顾残疾儿童时,女性则会施予更多帮助[34]373-398。

显然,无论是积极情绪,还是消极情绪,或者是自我可意识到的情绪中,性别差异程度都是极小的。

这与以往的研究所得结果不同,也与人们对于男女情绪表达的刻板印象不符。而在攻击行为中,身体攻击中男性与女性的差异程度处于中等,关系性攻击中男女差异较小。帮助行为则会受男女角色意识的影响,在不同的情景中男女实施帮助行为的差异性不同。

(三)女性在STEM所占比例

在国家实力的比较中,获得STEM学位的人数成为一个重要的指标。以往很多研究都列举数据以表明女性在STEM中所占比例极小,然而美国教育统计年鉴2012年数据显示这一说法显然过于决断:生物学博士中女性所占比例为53%,医学博士中女性所占比例为48%,兽医学位中则有78%为女性(Hyde,2014),这些领域均显示出不同程度的性别相似性,但是不可否认的是性别差异依然存在于工程类、计算机、数学以及物理(EMCP,是STEM中的一个分支)等专业中。如果在认知变量上男女是相似的,那究竟是什么原因造成了这些学科学位取得中的性别差异呢?

20世纪初期一直到现在,关于此现象得到认可最多的解释是女性的IQ普遍低于男性[61][62]。但是,对数学能力的元分析已经驳斥了这一观点;此外Blinkhorn也在Nature上指出Paul Irwing得出这一结论所运用的方法是有严重缺陷的[63]。其他的解释还包括:对于这些女性研究者来说,制度环境是相对冷酷的;家长与教师关于性别的刻板印象会劝阻女孩从事这些领域的研究;女性公共目标大于男性,因此对其他领域兴趣更浓厚;女性的家庭角色决定她会放弃这些需要投入大量时间的领域;女性比男性具有更多的道德妥协性等等[64][65][66][67][68]。目前为止,有关于STEM中女性比例较小的原因有多种,这些可能的影响因素综合作用,从而对此现象作出解释。

综上所述,无论是认知变量还是情绪情感或者是社会行为,性别差异的大小和方向都依赖于测验体系、情景和内容而变化,这极大反驳了“性别差异广泛存在且稳定”的传统观点,进而为GSH提供了支持;并且,对于STEM中女性比例较小的原因探寻中,我们可以得知将此现象归结于男女智力的差异是错误的。

五 对GSH的评述及未来发展方向

虽然人们对于两性间差异的认知一般对应于心理学中所测量出来的性别差异,但是由于知识传播的滞后性,人们的某些认知也可能是有失偏颇的[17]。性别差异研究在近几十年内取得了丰硕的成果,并且性别差异的实证研究结果随着时间、情境以及方法的改进发生了复杂的变化,从而对传统的“性别差异普遍存在”这一刻板印象提出了严重挑战,从而引发了很多争论与探讨,因此性别相似假说的提出引发了国外性别研究领域的新一轮变革。虽然性别相似假说已经得到了众多理论与实证支持,但是仍有很多问题有待解决,例如统计方法上的盲区、样本的选择、交叉法的运用等等,这些问题的解决将对我们完善GSH有重要的意义。针对该假说的现存问题,未来的研究可从以下几个方面展开。

(一)性别相似测量方法的改进

通过对大部分心理变量上的心理差异进行元分析,可以得出性别差异的程度与方向,但是究竟有多少心理学变量应被考虑其中,Hyde并没有给出精确的说明。其次,元分析作为现有的评定性别相似性大小的最有效的方法,其选定何种研究(包括所用测量方法、所选被试等方面)作为进行元分析的标准并未确定。比如,Eagly在2011年指出元分析是将不同的研究进行一体化,而某些研究结果指明了性别差异是极大的,而又有一些极小,那么基于此所得出的平均值是否能够代表该心理变量上性别差异的程度?研究中可能用多个特征指标量来表达同一个结果,而多个指标量可以转化为多个效果量,那么对有多个效果量的性别差异研究进行元分析时应注意什么[69],这也是一个值得探究的问题。再次, Hyde将三个范围内的效果量施以“小”、“中等”、“大”三个标签,但是她并没有对为何做这样的区分给予足够精确的解释。我们知道某些研究效果量很小,但它的实际意义却非常显著,如吸烟导致肺癌的效果量就仅仅为0.2左右。因此,在未来的研究中,应注重使用元分析对性别差异量化时的精确度问题,以及寻找新的统计方法以补充或者挑战元分析的结论。

(二)性别研究背景因素的控制与交叉性的运用

广义的环境因素包括社会文化因素、历史时代因素等。有大量研究发现,性别差异元分析的效果量存在代际差异[70][71][72],因此,今后的研究在取样时一定要充分考虑到样本所在环境是否有明显的时代变革还是处于相对稳定的历史时期。狭义的环境

因素包括具体时空中的特定情境以及个体具有的某些特征。无论是广义的环境因素还是狭义的环境因素都会对性别差异结果产生影响,为提高研究准确性,在未来研究中需要考虑交叉法的运用。交叉法(Intersectionality)是同时考虑多个类别、身份、缺点和差异,如性别、种族、阶级、性取向(sexual orientation)、残疾、宗教[73][74]。交叉法认为性别效应(gender effect)不应被单独拿进来进行理解,而必须在情境(context)中进行研究。即在种族以及其他社会身份(social identity)和类别的情境中,科学家不应对性别差异作全球性的评估,因为不同文化间存在普遍性差异。例如,在关于羞耻的性别差异的元分析中,白人的d=-0.32,但是非白色人种的d则为-0.06,也就是说,平均的d=-0.29,实际上掩盖了非白人种在羞耻这一心理变量上存在性别相似这一事实[58]。尽管美国心理协会的指导原则对此进行了要求,但是还有许多研究者疏于报告被试的种族,只有少数的元分析考虑到了种族或者其他调节变量的作用。未来的性别元分析应注意将种族或者社会阶层(social class)作为潜在的调节变量,并在此基础之上探寻每个调节变量对于性别差异影响的比重;当然,更严谨的要求是分析性别×种族的交互性作用,或者是性别×社会阶层的交互性作用[75][34]373-398。而在中国多民族文化情境中,更应该在性别差异研究中考虑交叉法的运用。并且,GSH的提出所依据的大多是美国样本与数据,其是否适用于中国情境,还需要更多的元分析结果对其进行检验。

(三)研究目的的偏移

关于性别差异与性别相似的研究已经开展许多,这些研究多集中于对性别差异程度进行量化以及对其成因进行分析,但是鲜少有人反思这样的研究策略是否高效呢?换句话说,寻找性别差异及其成因是否是最重要的呢?Newcombe等人认为空间能力上存在中等程度上的性别差异这一研究结果本身是相对不重要的,真正重要的是应该找到训练方法或者策略,以求在最大程度上去发展人们的空间能力[76]183-206,这是国外性别异同研究的实用主义倾向。也就是说,在未来的研究中,应在性别差异确切存在的领域,探寻是否需要以及是否存在方法以减小这种差异。再比如,按照GSH的观点,认知变量上的性别差异程度是非常小的,如果该假设成立,那么与认知变量密切相关的STEM领域中为何女性所占比例如此之小呢?本文虽然对这一现象的原因进行了简要的梳理,但是在未来研究中仍需要对影响该领域女性所占比例的自变量进行探索。

总而言之,男女生理上巨大的不同是不可否认的,但是由于陈旧的“性别差异广泛存在”观念所导致的性别刻板印象,使得这种生理上的男女分类被普遍地应用于心理学研究中,这对于两性都造成了不同程度的不公平,并不利于推行性别平等的观念。GSH提供了性别研究的另一个视角,但是理论本身还存在漏洞。所以,在未来的研究中,应以更为精确的研究方法将不同心理学变量上性别差异的程度与方向进行量化,进而对性别刻板印象发起挑战,并对性别异同研究起到推进作用。

注释:

①资料来源:EAGLY A H,EATON A,ROSE S M,RIGER S,& MCHUGH M C.Feminism and psychology:Analysis of a half-century of research on women and gender.American Psychologist,2012,67(3):211.

参考文献:

[1]PETERSEN J L,HYDE J S.A meta-analytic review of research on gender differences in sexuality,1993-2007[J]. Psychological Bulletin,2010,(1):21-38.

[2]EAGLY A H,EATON A,ROSE S M,et al.Feminism and psychology:analysis of a half-century of research on women and gender[J].American Psychologist,2012,(3):211-230.

[3]GONG G,et al.Brain Connectivity Gender Makes a Difference[J].Neuroscientist A Review Journal Brin gin g Neurobiology Neurology&Psychiatry,2011,(5):575-591.

[4]MACCOBY E E.Gender and relationships:A developmental account[J].American psychologist,1990,(4):513-520.

[5]HYDE J S.The gender similarities hypothesis[J].American Psychologist,2005,(6):581-592.

[6]ELIOT L.Single-sex Education and the Brain[J].Sex Roles,2013,(7-8):363-381.

[7]HALPERN D F,ELIOT L,BIGLER R S,et al.The pseudoscience of single-sex schooling[J].Science,2011,(6050): 1706-1707.

[8]PAHLKE E,HYDE J S,MERTZ J E.The Effects of Single-sex Compared with Coeducational Schooling on Mathematics and Science Achievement:Data from Korea[J].Journal of Educational Psychology,2013,(2):444-452.

[9]刘蕴坤,陶沙.数学成就的性别差异[J].心理科学进展,2012,(12):1980-1990.

[10]BUSS D M.Evolutionary psychology:A new paradigm for psychological science[J].Psychological Inquiry An International Journal for the Advancement of Psychological Theory,1995,(1):1-30.

[11]BUSS D M.Sex differences in human mate preferences:Evolutionary hypotheses tested in 37 cultures[J].Behavioral& Brain Sciences,1989,(3):1-49.

[12]BUSS D M,SCH MITT D P.Sexual strategies theory:an evolutionary perspective on human mating[J].Psychological Review,1993,(2):204-232.

[13]JONASON P K,BUSS D M.Avoiding entangling commitments:Tactics for implementing a short-term mating strategy [J].Personality&In dividual Differences,2012,(5):606-610.

[14]HANNAGAN R J.One Species,Two Sexes,and Politics by Other Means[J].Sex Roles,2011,(9-10):751-753.

[15]EAGLY A H.The his and hers prosocial behavior:an examination of the social psychology of gender[J].American Psychologist,2009,(8):644-658.

[16]WOOD W,EAGLY A H.A cross-cultural analysis of the behavior of women and men:implications for the origins of sex differences[J].Psychological Bulletin,2002,(5):699-727.

[17]EAGLY A H,WOOD W.Feminism and the Evolution of Sex Differences and Similarities[J].Sex Roles,2011,(9-10): 758-767.

[18]BOSAK J,et al.The impact of social roles on trait judgments:a critical reexamination[J].Pers Soc Psychol Bull,2011, (4):429-440.

[19]EAGLY A H,WOOD W.The Nature-Nurture Debates 25 Years of Challenges in Understanding the Psychology of Gender[J].Perspectives on Psychological Science,2013,(3):340-357.

[20]STOET G,GEARY D C.Can stereotype threat explain the gender gap in mathematics performance and achievement? [J]. Review of General Psychology,2012,(1):93-102.

[21]STOET G,GEARY D C.Sex Differences in Mathematics and Reading Achievement Are Inversely Related:Within-and Across-Nation Assessment of 10 Years of PISA Data[J].Plos One,2013,(3):462-469.

[22]FRISBY B N,DILLOW M R,GAUGHAN S,et al.Flirtatious Communication:An Experimental Examination of Perceptions of Social-Sexual Communication Motivated by Evolutionary Forces[J].Sex Roles,2011,(9-10):682-694.

[23]PEDERSEN W C,PUTCHA-BHAGAVATULA A,MILLER L C.Are Men and Women Really That Different?Examining Some of Sexual Strategies Theory(SST)’s Key Assumptions about Sex-Distinct Mating Mechanisms[J].Sex Roles, 2011,(9-10):629-643.

[24]SMILER A P.Sexual Strategies Theory:Built for the Short Term or the Long Term? [J].Sex Roles,2011,(9-10):603-612.

[25]BUSS D M,SCHMITT D P.Evolutionary Psychology and Feminism[J].Sex Roles,2011,(9-10):768-787.

[26]EAGLY A H,WOOD W.Feminism and Evolutionary Psychology:Moving Forward[J].Sex Roles,2013,(9-10):549-556.

[27]KANAZAWA S,VANDERMASSEN G.Engineers have more sons,nurses have more daughters:an evolutionary psychological extension of Baron-Cohen’s extreme male brain theory of autism[J].Journal of Theoretical Biology,2005,(4): 589-599.

[28]EAGLY A H,WOOD W.The Origins of Sex Differences in Human Behavior:Evolved Dispositions versus Social Roles [J].American Psychologist,1999,(6):408-423.

[29]CROSS C P,COPPING L T,CAMPBELL A.Sex differences in impulsivity:a meta-analysis[J].Psychological bulletin, 2011,(1):97.

[30]KOENIG A M,EAGLY A H.Are leader stereotypes masculine?A meta-analysis of three research paradigms[J].

Psychological Bulletin,2011,(4):616-642.

[31]COHEN J.Statistical power analysis for the behavioral sciences[M].2nd ed.London:Routledge Academic,1988.

[32]PREACHER K J,KELLEY K.Effect size measures for mediation models:quantitative strategies for communicating indirect effects[J].Psychological Methods,2011,(2):93-115.

[33]RICHARDSON J T E.Eta Squared and Partial Eta Squared as Measures of Effect Size in Educational Research[J]. Educational Research Review,2011,(2):135-147.

[34]HYDE J S.Gender similarities and differences[C]//RICHARD G,et al.Annual review of psychology.Palo Alto Ca:Annual Reviews,2014.Annual review of psychology.2014.

[35]CARTHERS B J,REIS H T.Men and women are from Earth:Examining the latent structure of gender[J].Journal of Personality&Social Psychology,2013,(2):385-407.

[36]MCGRATH R E,WALTERS G D.Taxometric analysis as a general strategy for distinguishing categorical from dimensional latent structure[J].Psychological methods,2012,(2):284-293.

[37]WOOD W,EAGLY A H.Biosocial Construction of Sex Differences and Similarities in Behavior[C]//ZANNA M P,et al. Advances in Experimental Social Psychology,Burlington:Academic Press,2012.

[38]HASLAM N,HOLLAND E,KUPPENS P.Categories versus dimensions in personality and psychopathology:a quantitative review of taxometric research[J].Psychological Medicine,2012,(5):903-920.

[39]HASLAM N,WILLIAMS B,PRIOR M,et al.The Latent Structure of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder:A Taxometric Analysis[J].Australian&New Zealand Journal of Psychiatry,2006,(8):639-647.

[40]Ferguson C J.Publication bias in psychological science:prevalence,methods for identifying and controlling,and implications for the use of meta-analyses[J].Mccarthy,2012,(1):120-128.

[41]BALL L C,CRIBBIE R A,STEELE J R.Beyond Gender Differences:Using Tests of Equivalence to Evaluate Gender Similarities[J].Psychology of Women Quarterly,2013,(4):426-428.

[42]CRIBBIE R A,et al.Evaluating clinical significance through equivalence testing:extending the normative comparisons approach[J].Psychotherapy Research,2009,(6):677-686.

[43]SCHLAIRET M C,POLLOCK J W.Equivalence testing of traditional and simulated clinical experiences:undergraduate nursing students’knowledge acquisition[J].Journal of Nursing Education,2010,(1):43-47.

[44]IRWING P.Sex differences in g:An analysis of the US standardization sample of the WAIS-III[J].Personality& Individual Differences,2012,(2):126-131.

[45]PAYNE T W,LYNN R.Sex differences in second language comprehension[J].Personality&In dividual Differences, 2011,(3):434-436.

[46]ELSE-QUEST N M,et al.Cross-national patterns of gender differences in mathematics:a meta-analysis[J]. Psychological Bulletin,2010,(1):103-127.

[47]VOYER D.Time limits and gender differences on paper-and-pencil tests of mental rotation:a meta-analysis[J]. Psychonomic Bulletin&Review,2011,(2):267-277.

[48]HYDE J S,et al.Gender Similarities Characterize Math Performance[J].Science,2008,(5888):494-495.

[49]LINN M C,PETERSEN A C.Emergence and characterization of sex differences in spatial ability:A meta-analysis[J]. Child Development,1985,(6):1479-1498.

[50]VOYER D,VOYER S,BRYDEN M P.Magnitude of sex differences in spatial abilities:a meta-analysis and consideration of critical variables[J].Psychological Bulletin,1995,(2):250-270.

[51]MAEDA Y,YOON S Y.A meta-analysis on gender differences in mental rotation ability measured by the Purdue spatial visualization tests:Visualization of rotations(PSVT:R)[J].Educational Psychology Review,2013,(1):69-94.

[52]HYDE J S,LINN M C.Gender Differences in Verbal Ability:A Meta-analysis[J].Psychological Bulletin,1988,(1):53-69.

[53]REILLY D.Gender,culture,and sex-typed cognitive abilities[J].Plos One,2012,(7):e39904.

[54]LINDBERG S M,HYDE J S,PETERSEN J L,et al.New trends in gender and mathematics performance:a meta-analysis[J].Psychological Bulletin,2010,(6):1123-1135.

[55]ARDILA A,ROSSELLI M,MATUTE E,et al.Gender differences in cognitive development[J].Developmental psychology,2011,(4):984-990.

[56]DURIK A M,HYDE J S,MARKS A C,et al.Ethnicity and gender stereotypes of emotion[J].Sex Roles,2006,(7-8): 429-445.

[57]CHAPLIN T M,ALDAO A.Gender differences in emotion expression in children:a meta-analytic review[J]. Psychological Bulletin,2013,(4):735-765.

[58]ELSE-QUEST N M,HIGGINS A,ALLISON C,et al.Gender differences in self-conscious emotional experience:a metaanalysis[J].Psychological Bulletin,2012,(5):947-981.

[59]SCHEITHAUER H,HAYER T,PETERMANN F,et al.Physical,verbal,and relational forms of bullying among German students:Age trends,gender differences,and correlates[J].Aggressive behavior,2006,(3):261-275.

[60]ARCHER J.Sex differences in aggression in real-world settings:a meta-analytic review[J].Review of general Psychology,2004,(4):291-322.

[61]IRWING P,LYNN R.Sex differences in means and variability on the progressive matrices in university students:a metaanalysis[J].British Journal of Psychology,2005,(4):505-524.

[62]IRWING P,LYNN R.Intelligence:Is there a sex difference in IQ scores? [J].Nature,2006,(7098):E1.

[63]BLINKHORN S.Intelligence:A gender bender[J].Nature,2005,(7064):31-32.

[64]CECI S J,WILLIAMS W M.Understanding current causes of women’s underrepresentation in science[J].Proceedings of the National Academy of Sciences,2011,(8):3157-3162.

[65]DIEKMAN A B,BROWN E R,JOHNSTON A M,et al.Seeking congruity between goals and roles a new look at why women opt out of science,technology,engineering,and mathematics careers[J].Psychological Science,2010,(8):1051-1057.

[66]KENNEDY J A,KRAY L J.Who is willing to sacrifice ethical values for money and social status?Gender differences in reactions to ethical compromises[J].Social Psychological an d Personality Science,2013,(1):52-59.

[67]MIYAKE A,KOST-SMITH L E,FINKELSTEIN N D,et al.Reducing the gender achievement gap in college science:A classroom study of values affirmation[J].Science,2010,(6008):1234-1237.

[68]PARK L E,YOUNG A F,TROISI J D,et al.Effects of everyday romantic goal pursuit on women’s attitudes toward math and science[J].Personality and Social Psychology Bulletin,2011,(9):1259-1273.

[69]叶子菁,石伟.多元整合元分析法评介[J].心理科学进展,2010,(3):505-510.

[70]陈武英,卢家楣,刘连启,等.共情的性别差异[J].心理科学进展,2014,(9):1423-1434.

[71]RATLIFF K A,OISHI S.Gender differences in implicit self-esteem following a romantic partner’s success or failure[J]. Journal of personality an d social psychology,2013,(4):688-702.

[72]VOYER D,VOYER S D.Gender differences in scholastic achievement:A meta-analysis[J].Psychological Bulletin, 2014,(4):1174-1204.

[73]BRAH A,PHOENIX A.Ain’t IA Woman?Revisiting Intersectionality[J].Journal of International Women’s Studies, 2013,(3):75-86.

[74]COLE E R.Intersectionality and research in psychology[J].American psychologist,2009,(3):170-180.

[75]CHOO H Y,FERREE M M.Practicing Intersectionality in Sociological Research:A Critical Analysis of Inclusions,Interactions,and Institutions in the Study of Inequalities[J].Sociological theory,2010,(2):129-149.

[76]NEWCOMBE N S,MATHASON L,TERLECKI M.Maximization of spatial competence:More important than finding the cause of sex differences[C]//MCGILLICUDDY-DE L A,et al.Biology,society,and behavior:The development of sex differences in cognition.Westport:Ablex Publishing,2002.

[责任编辑:罗银科]

作者简介:梁斌(1965—),男,重庆人,四川师范大学教师教育学院教授,研究方向为性心理学;

基金项目:本文系四川性社会学与性教育研究中心基金项目(XXJYB1321)的研究成果之一。

收稿日期:2015-01-22

中图分类号:B844

文献标志码:A

文章编号:1000-5315(2015)05-0136-10