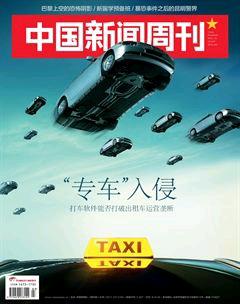

《查理周刊》 冒犯了谁?

符遥+王思婧+陈君

“《查理周刊》总是麻烦不断。这一次警方也没办法保护他们。”法比安·派特对《中国新闻周刊》说。他是法国《世界报》时事分析员,办公室就在《查理周刊》编辑部的斜对面,“他们去年才搬到这里,以前我们到这里,可以随便把车停在路边,也没有警察来查;周刊搬来后,警车总在他们10号门的门口警卫,我们也就不能随便停车了。”

在过去的一周,“查理血案”成了全球媒体的头条,人们都在追问为什么是《查理周刊》,为什么是法国?

“《查理周刊》 早晚会出大事”

作为法国老牌的讽刺漫画刊物,《查理周刊》一贯以思想自由、敢于挑战禁忌著称。因为它的左翼立场,政府、军队、政客、宗教等一切权威,都是其嘲讽的对象。

《查理周刊》 (《Charlie Hebdo》)的前身是1960年创刊的《切腹》(《Hara-Kiri》)。该杂志以“愚蠢、肮脏”为口号,在1970年因调侃前总统戴高乐之死和一起死亡146人的火灾,被法国内政部停刊。

杂志的原班人马随即另立门户,在停刊后一周就以《查理周刊》为名继续发行。刊名“查理”,取自美国著名的史努比漫画中,那个乖乖笨笨的小男孩查理·布朗(Charlie Brown)——而这也是戴高乐(Charles de Gaulle)的名字。

法国媒体讽刺新闻的历史可以追溯到大革命时期。巴士底狱,是法国封建王朝统治时期关押政治犯的监狱。1789年7月14日,自由引导人民,巴士底狱被攻占,以针砭时弊为特点的讽刺新闻也随之兴起。

“法国媒体人最擅长调侃和讽刺。《鸭鸣报》就因经常调侃政治人物,多次被告上法庭。很有名气。”派特说。

“只要是公众人物,从总统、议员、法官到富商、警察、银行家,都被各种丑化后上过《查理周刊》的封面。奥朗德就不止一次被他们挖苦过。我记得,有一个封面是,西装革履的总统露出生殖器,那次是讽刺他的绯闻。”派特介绍说,“简单地讲,《查理周刊》举着左翼激进旗帜,挑战权威,主张维护妇女权益,嘲笑各种宗教信仰,以挑衅性的漫画为武器,观点激烈,笔锋尖锐,有时甚至不避讳伤风败俗、污蔑宗教。”

多年来,《查理周刊》一直延续着法国媒体讽刺时政、讽刺权威的传统,并始终秉承自身的价值理念——“我们抨击帝国主义、资本主义和种族主义,同时也坚决捍卫性自由、女权主义、世俗主义和渎神的权利。”曾在《查理周刊》工作过6年的记者凯洛琳·弗瑞斯特这样告诉《中国新闻周刊》。

而在前任记者伊莲娜·康斯坦蒂看来,《查理周刊》意味着挑衅,意味着“绝对的言论自由”,“我们可以没有阻碍地写任何事情,不需要敬畏任何机构。”

这样的自由也贯穿在报纸内部的工作模式中。“在我们这里,漫画家是老大,他们说了算,而非作者。这在其他媒体可不常见。”康斯坦蒂对《中国新闻周刊》说。

不过这样的风格、理念并没有为报纸带来太多销路。1981年,还由于销量过少,也没有广告收入,《查理周刊》一度停刊,直至1992年才又重新发行。在恐怖袭击发生之前,《查理周刊》每期的销量在三万份左右,相比法国另一份著名的讽刺报纸《鸭鸣报》(《Le Canard Enchané》)每期约50万份的发行量,显得小众。就在去年11月,周刊还呼吁民众捐款,以使其能够继续生存。

但这并不意味着《查理周刊》是一份默默无闻的报纸。

在这份有着半个世纪渊源的讽刺漫画刊物中,它的“骨头”、它的精神, 正是在上世纪60年代学生运动中成长起来的一代人的显著特征。他们反对强权,热爱挑衅,崇尚绝对的自由,也嘲讽所有道德和宗教的权威。无论是基督教、天主教还是伊斯兰教,年长的和年轻的查理们前赴后继、毫无顾忌地冲撞各种禁忌,常常引起轩然大波。

在题为“婴儿耶稣的真实故事”的一期中,他们讽刺基督教徒:“你们还不知道吧,婴儿耶稣是‘罪恶之子,是给人带来苦难的撒旦,是虚伪的信仰治疗者,是儿童杀手……”2010年,教皇本笃十六世发表了一份语焉不详的声明,一改之前对安全套的否定态度,宣称人们在某些情况下使用避孕套“是可以接受的”。为此,《查理周刊》刊登了一幅漫画,图中的教皇举着一只避孕套说:“这是我的身体。”这句话出自《最后的晚餐》,本是一句圣餐仪式语言。

“一直以来,我们都在收到大量的信件和电话,都是来自各种宗教、抱有各种不同政治立场的人们对我们的抱怨和仇恨。”康斯坦蒂说。

但真正的麻烦是从2006年2月开始的。由于转载了丹麦《日德兰邮报》 (Jyllands-Posten)此前刊登的12幅关于伊斯兰教先知穆罕默德的漫画,并刊登了自己创作的漫画,《查理周刊》遭到了穆斯林世界的强烈抗议。

2007年3月,巴黎大清真寺和法国伊斯兰组织以违反法国仇恨言论法为由将《查理周刊》告上法庭。尽管法庭最终裁决他们无罪,但自那以后,周刊时常会受到来自伊斯兰极端组织的威胁。而作为回应,他们则开始刊登更多关于穆斯林世界、伊斯兰教、先知穆罕默德的讽刺漫画。

随着时间的推移,这种对峙的敌意也在日益累积,并最终以暴力爆发。2011年11月2日,《查理周刊》的网站被黑,编辑部遭到燃烧弹袭击,整个办公室被全部烧毁,所幸无人受伤。而此前一天,他们刚刚发行了一期特刊,取笑伊斯兰法典,刊名改为《伊斯兰教义周刊》,并宣称穆罕默德为“客座主编”。封面漫画中,穆罕默德身穿白袍,双眼圆睁,竖起食指说:“如果你没笑死就抽100鞭。”

此后,巴黎警方把周刊编辑部视为重点保护目标,而“查理”的讽刺风格愈加大胆。

2012年9月,《查理周刊》再刊发了一系列嘲讽穆罕默德的漫画,其中几幅里他以裸体形象出现。这进一步激怒了众多穆斯林国家的教徒们,引发多地反法示威,7.5万份杂志在一个上午就销售一空,巴黎街头随处可见被撕碎的《查理周刊》。高压之下,法国政府被迫关闭了20个驻穆斯林国家的领事馆、学校和文化中心,以保证公民安全。

事发时,法国外交部长劳伦特·法比尤斯曾对《查理周刊》的做法提出疑问:“这样火上浇油真的是明智之举么?”而主编沙博回应说:“对于指责我们在当前形势下火上浇油的说法,真令我心烦……漫画从来没有杀死过一个人。”难怪英国《独立报》对它的定义是“犀利”和“倔强”。

在此次枪击中遇难的漫画家提涅(Tignous)曾说,好的漫画并不仅仅要能使读者笑并思考着,更重要的是要让他们感到惭愧——“为什么在这么严峻的情境下都还能笑出来。”而这也是《查理周刊》的宗旨。

“我们足够聪明到用幽默的力量去嘲讽那些恐吓我们的人。”弗瑞斯特认为。

“《查理周刊》早晚会出大事,几年前,我们就这样议论过,这不是事后无趣的评判。”派特对《中国新闻周刊》表示同行的看法,“尽管我个人现在还认为他们这样做是捍卫言论自由,但言论自由有没有前提,是不是要考虑个人或国家安全,是不是也包括要捍卫不伤害别人的或其他文明的自由呢?这些问题讨论了很多年,没有结果,而所谓‘结果总是令人悲伤。这一悲剧所引发的的浪潮可能会超出我们的想象,甚至会影响到法国乃至欧洲社会围绕穆斯林移民、国家安全等问题的严重分裂。”

在法国资深媒体人、欧洲数据中心总监亚历山大·卡里(Alexandre Callay)看来,在当今的法国社会,《查理周刊》就好像一个“爱管闲事的人”。当其他媒体都因为越来越严格的管制而慢慢变得不那么尖锐,《查理周刊》始终把目光投向社会上那些别人不愿意关注、揭露的角落。

“它清楚地点出了我们这个社会亟待解决的问题,有时候几幅画要比一篇冗长的演讲效果更好。”他对《中国新闻周刊》说,“虽然常常引发争议,但他们确实为我们划出了一道界线:什么是我们应该为之斗争的。”

“我不害怕报复。我无妻无子,没车,没贷款。这也许听起来有点自大,但我宁愿站着死,也不跪着生。” 47岁的周刊主编、漫画家斯特凡纳·沙博尼耶(Stephane Charbonnier)曾向法国《世界报》这样表示。绰号“沙布”的他多次受到死亡威胁,甚至被列入基地组织的通缉名单,一直在警方保护下,坚持“自由又争议的漫画”。

在沙博遭遇枪击的同一天,也是《查理周刊》最新一期的出版日,杂志刊登了一幅题为“法国仍没发生恐怖袭击”的漫画。标题下,一名卡通版的、身背冲锋枪的伊斯兰武装分子说:“别急,1月结束之前送上我们的新年祝福都不迟。”

这幅画的作者正是主编沙博。这也成为了他人生中的最后一幅漫画 。

“我们是查理”

福祸相伴,恐怖袭击的悲剧居然“拯救”了生存窘迫的《查理周刊》。

新一期杂志名为“幸存者专刊”,1月13日如期上市。杂志以往最高印量为5-6万份,但往往只能卖出一半。去年11月,周刊公开请求捐款,他们在每周三出刊的杂志上刊登优惠券,由读者自行填写,随支票寄回——以众筹方式寻求100万欧元以维持运转,但最终只获得2.6万欧元,破产似乎难免。

如今,情形大变。被周刊多次讽刺的法国总统奥朗德在第一时间赶到出事现场,总理瓦尔斯也不计前嫌,前去探望编辑。法国各大媒体都伸出援手,有报道说,《解放报》免费提供办公场所,《世界报》免费提供办公设备。法国政府正考虑动用公共资金帮助杂志社摆脱困境。

周刊发行负责人1月10日对媒体透露,新一期印量将破天荒达到100万份,袭击中遇难的多名漫画家的遗作尽皆收录,全部收入将捐赠给遇难者家人。负责代理周刊发行业务的法国公司已和多家外国出版商达成协议,免费把“幸存者专刊”出售到国外。

但主编沙博没有看到这一天。

连日来,各国政要纷纷谴责恐怖袭击,“普通人的谴责声浪同样清晰。所有人都在愤怒迎战恐怖分子。”美联社报道说,“大家拿着纸笔,挥舞海报,举着铅笔形状的木棍,走上街头,表达对《查理周刊》的支持。集会蔓延到马赛、里昂、尼斯等法国城市,总数至少10万人。此外,在英国伦敦、德国柏林、加拿大多伦多、西班牙马德里、比利时布鲁塞尔等城市,许多人也自发抗议,哀悼。”在北京、莫斯科、纽约、斯德哥尔摩等地的法国使馆前,人们献上鲜花和悼词;在布鲁塞尔欧盟总部,1000多人表达同情与愤慨……

一场名为“我们是查理”的运动从法国开始,席卷世界很多城市,以及各大社交网站。“巴黎人不会害怕,我们将为价值观、言论自由、新闻自由与恐怖主义战斗!我们现在处于一场战争中,但我们仍然希望像民主表率那样生活。” 一名参加游行的巴黎市民接受美国有线电视新闻网采访时,解释了“我们为什么是查理”。

“袭击就是侵犯自由,自由不容侵犯。这是最重要的,不管漫画家是否有错,恐怖袭击都是罪恶的。”摄影师托尼·梅金对《中国新闻周刊》说,“我和朋友们都认为,我们就是查理。”

“他们(恐怖分子)杀死了我的朋友和同事,但他们杀不死‘查理的精神。这精神反而变得更强大了。这是对审查和恐怖主义最好的回应。”弗瑞斯特说。

“我们是查理”之争

更多与“我们是查理”针锋相对的观点出现在半岛电视台网站。“法国审判恐怖分子,而不裁决这些漫画冒犯了所有穆斯林,这种无视伤害了穆斯林的感情”“我赞成言论自由,但言论自由不应被某一群人或某一阶层垄断”……

事实上不单是穆斯林存在另一种声音,事发后,在报道周刊遇袭案中是否引用那些有争议的漫画,也已引起国际媒体的“分裂”。

美联社、路透社、《纽约时报》 等多家国际主流媒体在报道《查理周刊》遇袭一事时,都主动选择屏蔽了那些有争议的讽刺漫画。

“再三权衡后,我们觉得使用文字描述存在疑问的卡通漫画,已向读者提供足够的信息了。”《纽约时报》发言人在一份邮件声明中说。美联社发布沙博照片时,裁掉了他手中的周刊,那期杂志刊登了穆罕默德的漫画,“避免使用挑衅性的图片,是我们的原则。”美联社发言人强调,“在侮辱与讽刺之间,我们有明确的红线。”选择“屏蔽”的还有福克斯新闻网、CNN等媒体。英国《每日电讯报》 等转载漫画时做了马赛克处理。

不过,美国一些网络媒体及几家欧洲媒体都转发了争议漫画,再次引发不同程度的争议。 “这种分裂体现出大家对这一悲剧探讨的不同立场。”派特认为。

1月11日,德国汉堡警方发言人说,当天凌晨2时左右,不明身份人员向《汉堡晨邮报》报社大楼投掷燃烧物体,一些存放在楼内的档案被点燃,未造成人员伤亡。警方已逮捕两名男子。该报两天前曾刊登《查理周刊》刊载过的讽刺漫画。

知名专栏作家大卫·布鲁克斯(David Brooks)也在《纽约时报》刊发文章,高呼“我们不是查理”。

“我们怀念《查理周刊》的漫画家,他们是捍卫言论自由的烈士,这没有错。”文章写道,“但让我们面对现实吧:如果他们在过去二十年里试图在任何一所美国大学校园出版讽刺性报纸,其生存时间不会超过30秒。学生和教工团体会指责报纸煽动仇恨言论,管理方将切断资金来源,关掉报纸。”

“不管你在脸谱网上写了什么东西,对于我们大多数人来说,说‘我们是查理是不准确的。我们中的大多数人事实上并不从事那家周刊所做的有意的‘冒犯式幽默工作。”布鲁克斯阐述道,“13岁时,你在权威面前竖手指,嘲讽他人的宗教信念看起来很大胆。但一段时间后,这种行为就是幼稚的。我们中的大多数人会思考得更多、更现实,对他人的态度也更宽容,试图向不同信念和宗教的人们表现尊重,试图用聆听来开启对话,而不是用侮辱。”

“健康的社会不压制言论,对不同类型的言论者给予不同礼遇。人们对睿智和考虑周到的学者之声给予高度尊重,对讽刺者给予半尊重,但对种族主义者和反犹太主义者则给予羞辱和鄙视。”布鲁克斯进一步阐述。

美国《纽约客》杂志也提出了类似的观点,它指出血案根源并非是法国无法同化来自前殖民地的两代穆斯林,也不是军方参与打击“伊斯兰国”被报复;而应理解为对不尊重宗教及漫画家失责的反应。

对于《查理周刊》的漫画手法,英国广播公司(BBC)的评语也是“粗俗又无情,带有恶意攻击性”。

英国《金融时报》编辑托尼·巴伯也认为《查理周刊》肆无忌惮运用争议漫画“鲁莽而愚蠢”,尽管他这一观点只发表在网络版,《金融时报》社论也严厉谴责了袭击事件,但报社还是遭到读者的抨击,有网民留言要求《金融时报》开除巴伯。

法国社会学家让·查诺表示,“法国讽刺的思维就是蔑视一切,认为反讽和批判是好事,但也许并非所有文化都认同这种想法。”

枪击事件后,除了声讨恐怖主义,社会各界也开始对言论自由的边界进行反思。

有人指出,尽管打着“自由”的旗号,《查理周刊》所刊发的一些漫画明显带有色情、猥亵、暴力的元素,在以粗俗恶毒的手法丑化讽刺对象(尤其是宗教领袖)、加剧冲突的同时,已经突破了言论自由与伦理的边界。

“如果你要尊重每一种宗教的每一条禁忌,那就没办法办报纸了,也别提什么言论自由了。” 曾在《查理周刊》工作过6年的记者凯洛琳·弗瑞斯特这么认为。

“言论自由当然是有边界的,但《查理周刊》并没有越过这条线。法国法院是最合适的裁决者。”爱荷华大学新闻传播学院副教授林伯·艾科解释说,在以往的诉讼中,法院裁决《查理周刊》所发表的讽刺漫画并没有违反言论自由的原则,这意味着从法律意义上说,批判宗教并不是罪过。

他还指出,在包括法国、美国在内的许多西方国家,当一种宗教、一场政治运动、或者某个政客被抨击时,批判者发言的权利要比听众和读者的感受重要得多。“那些批判媒体的人并非想以此敦促媒体变得更负责,他们只是希望媒体能就此沉默。”

而在美国密苏里新闻学院教授、新闻伦理学专家李·威尔金(Lee Wilkins)看来,言论自由与伦理的边界因各国不同的文化背景也有所不同。即便一方的言论真的突破了伦理底线,比如煽动性的仇恨语言,那么回应的最好方式也非审查——而是“更多的言论”。就媒体而言,当仇恨性的语言出现,媒体应该深入调查、报道这样的仇恨从何而来,有着怎样的土壤,“这样既尊重了个人发表不受欢迎观点的权利,也能够用事实理性地与之对抗。”她向《中国新闻周刊》指出。

英国资深媒体人、言论自由专家乔·格林威尔(Jo Glanville)也持有相似的观点。她说,“应对那些可能冒犯的、令人震惊的、仇恨性的言论,最好的方式是更多的辩论和探讨,而非审查或迫害,更绝非暴力。”

巴黎袭击案之后,人们在谴责恐怖主义的同时,也在思考,言论自由到底有没有边界,这个边界在哪里?多元文明共存的世界,当言论自由遭遇宗教禁忌的时候,什么才是最好的相处之道呢?