赣南废弃稀土矿山地质环境治理现状及发展趋势

刘云,杨晋,冷从德

(1.江西省地质灾害应急中心,南昌 330025;2.赣州市矿产资源管理局,赣州 341000)

1 赣南稀土矿山地质环境问题

1.1 赣南稀土矿山地质环境问题的特点

赣南稀土开采始于1970年[1],对国家经济发展和战略安全起到重要作用。赣南稀土开采管理上经历了无序到有序、无证至有证的阶段,采矿方法上也经历了池浸、堆浸至原地浸矿的演变过程,从近乎掠夺性的开采方式逐步走向规范有序开采。但是赣南稀土矿山开采造成了滑坡、泥石流等大量的地质环境问题,以及植被破坏、土壤污染、水土流失等至今难以消除的环境隐患。

(1)矿区地形地貌破坏严重。在稀土矿开发及闭坑后,地表植被被剥除,山头被削平,沟谷被弃土或流砂充填,改变了原始地形地貌,形成了大面积裸露采场。尾砂随水土流失下泄,掩埋(淤积)下游农田、水库、河流,致使土壤退化、河床抬升、河流改道,形成荒漠化。

(2)形成滑坡、泥石流。稀土尾矿堆积松散,容易形成局部小型滑坡。在暴雨情况下,堆积尾矿是形成泥石(水)流的物质来源。原地浸矿因开挖注液,致使山坡土体达饱和状态,大大增加了土体重力,在土体重力作用和矿液在风化层下部渗流的共同作用下,导致了滑坡灾害发生。赣州市寻乌县[2]和定南县[3]曾发生因原地浸矿开采引发滑坡导致人员伤亡的事故。

(3)破坏含水层。不论池浸、堆浸工艺,还是原地浸矿,都不能避免浸矿液渗漏进入地下含水层。浸矿液呈酸性,并溶淅了部分重金属离子,威胁周边饮用、灌溉用水及流域水源安全。

1.2 赣南废弃稀土矿山分布现状

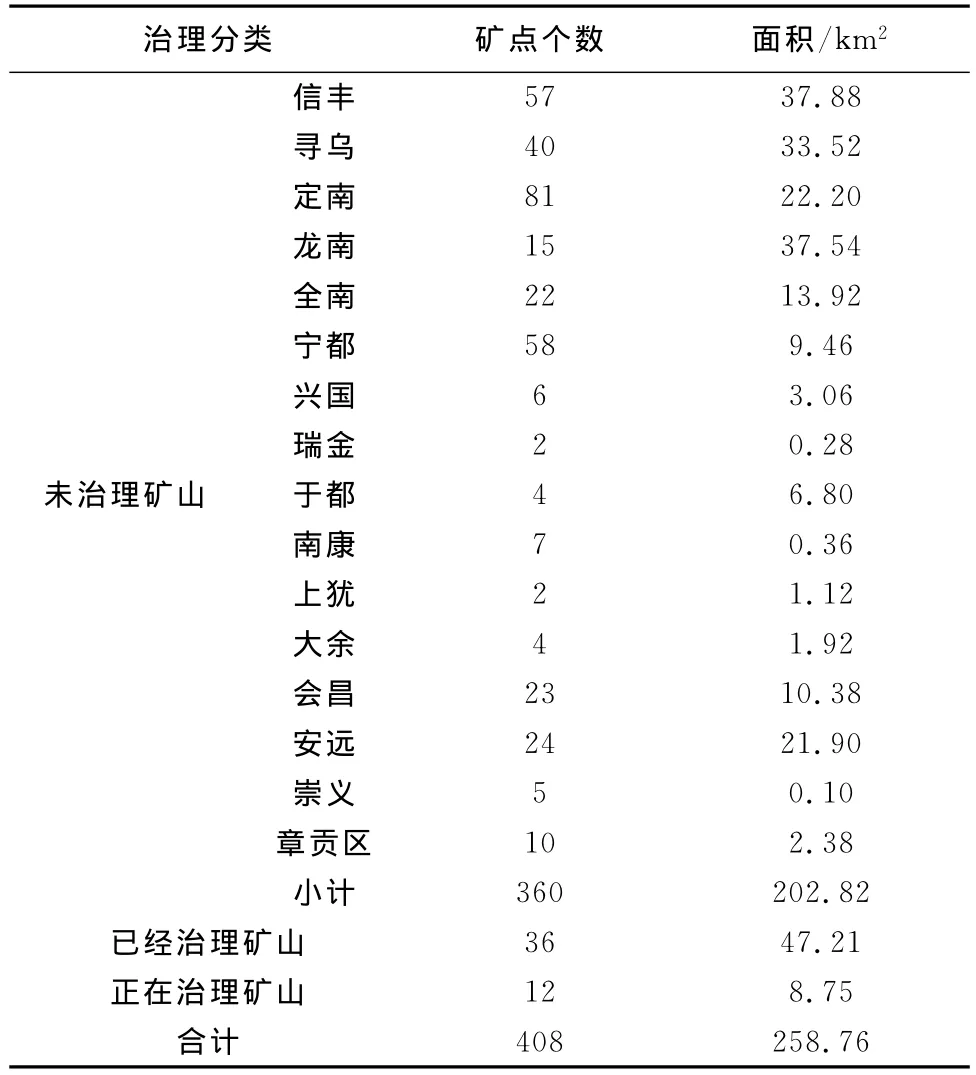

赣南稀土矿主要分布在定南县、宁都县、信丰县、寻乌县、安远县、会昌县、全南县、龙南县,另外大余县、瑞金市、南康市、上犹县、兴国县、于都县、崇义县、章贡区也有少量矿点。根据调查统计[4],赣南现有历史遗留废弃稀土矿矿点408个,总面积258.76 k m2,其中已治理47.21 k m2,正在治理8.75 k m2,待治理202.82 k m2(表1)。

2 赣南废弃稀土矿山治理措施与成效

2.1 治理措施

赣南废弃稀土矿山除积极向各级财政申请治理资金外,同时也引入社会资金进行治理。

(1)中央财政和省级财政投入治理情况

截至2012年底(2004年以来),中央财政和省级财政共立项支持赣南废弃稀土矿山地质环境治理项目18个,先后开展了赣县、信丰学堂嘴、桐木等一批稀土矿山地质环境治理工程及寻乌县石排稀土矿山地质环境治理示范工程,累计投入财政资金2.967亿元,约占江西省矿山地质环境治理资金的34%,累计涉及治理面积约8.98 k m2(表2)。

表1 赣南废弃稀土矿治理现状汇总表

表2 赣南废弃稀土矿山治理项目一览表[5]

(2)市县两级财政及招商引资投入治理情况

1998年以来,市县两级财政投入及招商引资鼓励单位和个人开发和治理废弃稀土矿共投资12.687 3亿元,主要是信丰、定南、龙南、安远、寻乌等县。综合治理稀土矿山面积46.99 k m2,复垦农田116 h m2,修筑和加固拦砂坝1 000多座,清淤河床加固河堤8 k m,修筑排水沟渠110 k m,修建环山公路2 000 k m(表3)。

表3 市县财政和招商引资投入稀土矿山环境治理汇总[5]

2.2 治理成效

赣南充分利用多种渠道筹措资金,探索各种治理模式,对全市48个废弃矿区实施了不同程度的地质环境恢复治理,治理总面积达55.96 k m2。治理措施主要有:修建拦挡坝、挡土墙、植被恢复、土地复垦、构建垃圾填埋场、建设工业园区等,有效地利用了废弃矿区的部分土地,取得了显著的生态环境效益。治理区水土流失及其引发的次生灾害得到有效遏制,生态环境逐步恢复。治理区的地表植被覆盖率大幅提升,由原来的11.3%提高到52.6%;水土流失量大幅下降,土壤侵蚀模数由原来的9 386 t/k m2降低至4 138 t/k m2。治理区因水土流失导致的山塘、水库、河道淤积以及耕地砂化的趋势得到有效遏制[4]。

同时,还通过新产业开发,解决了当地因稀土开采失去土地群众及部分富余劳动力的就业问题,取得了较为明显的社会经济效益。

2.3 治理经验

赣南废弃稀土矿山治理已经开展多年,积累了丰富的治理经验,主要经验如下:

(1)寻求政策支持。赣州市政府通过振兴中央苏区、罗霄山片区扶贫攻坚规划、赣闽粤等原中央苏区发展规划等向上级政府寻求废弃稀土矿山治理上的政策支持。2013年4月,财政部、工信部、国土资源部拟分3年(2013、2014、2015)安排3亿资金分9个项目,开展赣南稀土矿山地质环境治理[5-6]。

(2)多渠道筹集治理资金。积极向各级财政申请地质环境治理资金(土地、农林、水利项目治理资金无数据);同时,以招商引资方式,鼓励单位和个人开发和治理废弃稀土矿。

(3)多元化资金投入。在治理规划及其实施过程中,充分考虑了同步开发新产业尤其是生态经济产业的可行性。探索出了一套将国家资金、地方政府资金与社会资金捆绑使用的多元化资金投入模式,即在政府优惠政策和治理资金的支持下,由企业承包治理任务并自主结合生态农业、林业、果业、养殖业等生态产业开发,从治理工程承包和新产业开发中获得综合收益回报。

(4)试点在废弃稀土矿区开展残矿回收,所得收益用于治理[7]。

(5)积极探索有效的治理模式。从社会资金投入治理经验看,“猪-沼-果(鱼塘)”模式效果较好;财政投入资金的治理工程,从恢复植被的选择、土地整治方式、拦挡方式的设计也历经变换,目前在治理方式上也形成了较为统一的认识;2012年,省财政立项《赣南苏区离子型稀土原地浸矿对地质环境影响研究》[8],计划从理论上对废弃稀土矿山地质环境影响进行研究,并摸索切实可行的治理方式。

3 存在的问题及建议

3.1 存在的问题

(1)治理手段相对落后。治理的手段侧重于地质环境治理,对环境影响显著的水土流失和植被破坏治理工程投入较小,设计治理手段单一,并且部分项目存在过度设计和治理的问题。各级财政安排治理的项目,项目承担单位大多持“资金务必用尽”的态度,导致过度设计和治理。

(2)治理工程整体进度较慢。从省级财政和中央财政废弃稀土矿山治理项目一览表中可以看出,赣南废弃稀土矿山治理项目进度偏慢,很多项目不能达到规定的“一年内完成实施方案编制,二年内开工,三年内完工”要求[9]。项目进度慢有客观原因,也有主观原因。

客观原因是,项目实施环节多(可研、勘查、设计、招投标、施工、验收等),程序繁琐,影响项目进度;另外,废弃稀土矿山治理雨季不适宜施工,施工的黄金期集中在每年的10月至次年的3月,施工时间短。主观原因是,地方争取治理资金的的积极性强于治理动机,管理松懈。

(3)部分治理工程存在重复治理问题。废弃稀土矿山治理涉及国土资源、环保、农林、水利等多个主管部门,各主管部门从各自职能出发,均可向各级财政申请资金立项治理。各主管部门缺乏沟通与统一规划,在同一废弃稀土矿区重复立项治理并不鲜见。甚至,同一主管部门内部也存在重复立项的问题。赣南因矿产资源丰富,土地与矿产分离管理(分为土地局和矿管局),赣南的废弃稀土矿山的土地整治与地质环境治理,就多次发生治理区域重叠而调整的问题。

(4)部分治理工程后期维护缺失。虽然竣工验收批文明确要求治理工程竣工后,需要指定后期维护的单位,但实际上部分治理工程因地理位置偏僻或不能产生附属经济效益等原因,基本处于无人管护状态,甚至有治理工程被人为损毁的现象。

3.2 有关建议

(1)针对治理目标和治理重点,提升治理和管理手段。首先,项目的可研、设计编制人员应具有一定比例的水保、生态专业人员,可研、设计的审查应聘请水保、生态方面的专家;其次,以水土流失治理、植被恢复为主的项目(标段)允许水保、园林绿化等资质的单位承担实施;第三,项目验收聘请一定比例水保、生态方面的专家;第四,要求项目承担单位按要求落实治理工程后期维护单位,保证治理工程的治理效果。

项目的设计应秉持“必要治理、适度设计”原则。对作用不大的治理工程,应尽量削减,必要的治理工程也应适度设计,以节约治理资金。

(2)督促项目承担单位加强项目管理。对达不到“一年内完成实施方案编制,二年内开工,三年内完工”规定要求的,不予考虑新设同类项目。

(3)解决重复治理问题。废弃稀土矿山治理涉及国土资源、环保、农林、水利等多个主管部门,但治理的基本目标大抵相同(遏制水土流失、恢复植被、消除地质灾害隐患等)。废弃稀土矿山治理应统一规划,多部门协调,防止重复治理现象。对已经治理或正在治理的项目,应统一汇总核对治理区域,对有重复治理的项目,分析重复治理的原因,并追究相关责任人责任。

(4)落实后期维护。项目承担单位按要求落实后期维护单位,定期检查。对损毁治理工程的人和单位,追究相关责任。

4 赣南废弃稀土矿山治理发展趋势分析

(1)治理资金缺口大,多元化资金投入将是今后的主要方式。赣南有202.82 k m2废弃稀土矿区尚未治理,要实现全面治理,需治理资金约70亿元。但各级财政总体投入有限,大部分废弃稀土矿区尚未实施治理。因此,多元化资金投入将是今后废弃稀土矿山治理的主要方式。目前,赣南废弃稀土矿山治理有多个项目实施了资金的多元化投入,废弃稀土矿区经简单的土地的整治后,再由当地企业、村民投资种植经济作物,既减少了财政治理投入,又解决了治理工程后期维护的问题。

(2)统一规划,实现治理工程一张图。废弃稀土矿山治理涉及多个部门,多种类型项目立项,但治理的基本目标大抵相同。地方政府对治理工程应实施统一规划,治理工程实现一张图管理,明确每一个治理工程的治理范围,防止重复治理。

(3)治理重点从地上转向地下。目前几乎所有的治理工程都是地表工程,关于土壤重金属污染、含水层污染破坏污染均未涉及,而土壤、含水层的破坏和污染影响比地质灾害、生态破坏的影响隐蔽但后果更严重,也更亟须治理。因此,在以后的治理工程中土壤重金属污染、含水层污染破坏污染将是治理的重点。

5 结论

赣南现有历史遗留废弃稀土矿矿点408个,总面积258.76 k m2,其中已治理47.21 k m2,正在治理8.75 k m2,待治理202.82 k m2。中央财政和省级财政累计投入治理资金2.967亿元,市县两级财政投入及招商引资鼓励单位和个人开发和治理共投资12.687 3亿元。废弃稀土矿山治理取得了一定的生态环境效益和社会经济效益,但也存在不少问题,一是治理手段相对落后;二是治理工程进度较慢;三是存在重复治理的问题;四是存在后期维护缺失的问题。根据存在的问题,给出了一些治理建议。同时,赣南废弃稀土矿山治理发展趋势做出了分析,认为多元化资金投入将是今后废弃稀土矿山治理的主要方式,实施统一的治理规划,治理重点逐步向土壤污染和含水层污染破坏治理转换。

[1]石清滨.赣南稀土矿采空区重建植被初报[J].中国水土保持,1990:52-53.

[2]赣州市矿管局地质灾害应急调查小组.寻乌县文峰乡石排村市稀土矿业有限公司原矿生产矿区第三采区滑坡灾害调查简报[R].2011.

[3]江西省地质灾害应急中心应急调查专家组.定南县猪妈坑稀土矿老屋背原地浸矿场滑坡应急调查专报[R].2011.

[4]赣州市人民政府.稀土矿山地质环境恢复治理实施方案[R].2013.

[5]江西省国土资源厅地质环境处.矿山地质环境项目管理及进度表[R].2013.

[6]财政部、工业和信息化部和国土资源部.关于开展稀土开发利用综合试点的通知(财建[2012]523号)[S].2012.

[7]赣州市矿产资源管理局.关于贯彻落实部省支持赣州经济社会发展若干措施有关情况的汇报[R].2013.

[8]江西省财政厅.关于下达2012年赣南苏区离子型稀土原地浸矿对地质环境影响等工作经费预算的通知(赣财建[2012]137号)[S].2012.

[9]江西省国土资源厅 江西省财政厅.江西省地质环境项目管理暂行办法(赣国土资发[2013]4号)[S].2013.