二十世纪六十年代初皖西北“责任田”的试点与推广*

葛 玲

·地方党史研究·

二十世纪六十年代初皖西北“责任田”的试点与推广*

葛 玲

20世纪60年代初,安徽省试行“责任田”,但全面推行后很快便被改正。本文以皖西北地区为中心,从中央(毛泽东)、省委及基层干部群众的多层互动中,梳理“责任田”试点与推广的曲折过程,讨论不同层级在此问题上的态度差异。文章认为,虽然“责任田”一度得到迅速推行,但这并不是群众意愿的结果,而是安徽省委执着推动的产物。正因如此,推行中始终未能消除干部的犹疑和群众的顾虑,不仅出现大面积“走样”,更消解了实际效果。

责任田;安徽省委;乡村干部;多层互动

皖西北临泉县铁佛公社的王板庄生产队,1961年春成为县里的“责任田”试点队①临泉县委农工部:《关于铁佛公社王板庄大队王板庄生产队推行分配大包干和田间管理责任制情况的调查报告》(1962年2月16日),临泉县档案馆藏,档案号121-2-25。。按照一般认识②《中国共产党历史》第2卷评价1961年的安徽“责任田”时指出:“凡实行了包产到户的,效果大都较好,很受农民群众和基层干部的欢迎。”这也是一般性认识。参见《中国共产党历史》第2卷(1949—1978)下册,中共党史出版社,2011年,第611页。,实行责任制的王板庄,当为邻队羡慕③1960年2月,中共安徽省委在合肥市郊南新庄试行“责任田”时,邻近队即表示羡慕,要求一并试行,甚至有人要求落户南新庄。薄一波也曾提及,太湖县的徐桥实行“责任田”后,由于宿松县未实行,徐桥嫁到宿松的姑娘为多吃饱饭,三五天回娘家一趟,以致母亲叹息:“唉,你们宿松县不实行责任田,真急人。”参见《曾希圣传》,中共党史出版社,2004年,第478页;薄一波:《若干重大决策与事件的回顾(修订本)》下卷,人民出版社,1997年,第1113页。。但实际并非如此,王板庄“责任田”未如想象中受欢迎。1962年初全省仍在推广时,王板庄就因“这个办法不利于生产”而“自动放弃”④中共临泉县委农工部的王板庄生产责任制情况调查完成于1962年2月,此时仍处在“责任田”的推广期,尚未开始改正(改正始于3月)。因此,调查中的相关描述还是比较客观可信的。,如此选择出人意料。

在既有认识中,1961年“责任田”是农村改革的先声①周多礼:《中国农村经济体制改革的一次大演习——1961年安徽省“责任田”制度始末》,《当代世界与社会主义》1997年第1期。此外,王荣森认为“责任田”是“70年代末安徽农业联产承包责任制的先导”;陆德生认为其是“改革农村经济体制的重要尝试”。参见王荣森:《60年代初安徽实行责任田始末》,《安徽史学》1999年第2期;陆德生:《“责任田”兴衰的轨迹》,《江淮文史》1993年第1期。此外,还可参见陈大斌:《中国农村改革的一次预演——安徽“责任田”兴起始末》,《党史纵览》2004年第6—12期。,“适应了农村生产力的发展水平,对恢复和发展农业生产起了决定性作用”②《曾希圣传》,第515页。,应受农民欢迎③多数研究强调,“责任田”是农民的创造,高王凌就将其视为典型的农民“反行为”。参见高王凌:《中国农民反行为研究(1950—1980)》,香港中文大学出版社,2013年,第213—228页。。但王板庄的经历表明,对“责任田”的普遍适应性可再作讨论。因何“不利于生产”?“自动放弃”是农民选择还是干部决策?疑惑的解答仰赖对实施过程的梳理,但目前的研究多止于一般回顾和整体效果评价④关于安徽“责任田”的讨论,主要是亲历者回顾,以及对其始末和毛泽东、曾希圣作用的分析。参见陆德生:《六十年代初安徽责任田问题风波》,《中共党史研究》2006年第4期;陆德生:《回忆曾希圣与安徽责任田的推行》,《党史纵览》2004年第10期;徐则浩:《参与推行“责任田”的回忆》,《江淮文史》2006年第5期;刘以顺、周多礼:《对一九六一年安徽“责任田”的历史回顾》,《理论战线》1983年第12期;殷宗茂:《20世纪60年代初期安徽推行“责任田”述评》,《历史教学》2002年第9期;先安顺:《试论20世纪60年代初安徽“责任田”夭折的原因》,《北京党史》2006年第3期;江鲲池:《60年代初曾希圣在安徽推行责任田始末》,《当代中国史研究》1994年第1期;杨瑞毛:《“责任田”的命运与毛泽东的态度》,《安庆师范学院学报(社会科学版)》2003年第S1期;等等。此外,姚宏志的研究另辟蹊径,从粮食产量的角度讨论了安徽“责任田”的作用。参见姚宏志:《有关安徽“责任田”一则问题的辨析》,《中共党史研究》2010年第2期。,少数微观研究也是概况描述⑤参见季节:“20世纪60年代初安徽‘责任田’研究——以定远县为例”,硕士学位论文,安徽大学历史学院,2013年。,缺少具体过程分析,因此难见不同反应。

王板庄的选择在1961年的安徽“责任田”推行中并非特例,虽然各地具体原因不同,但这至少表明,基层对于“责任田”的态度与传统说法差异较大。即便安徽省层面,“责任田”也经历了试点、暂停和推广等几个阶段,如此反复多变,给基层干部的政策走向判断带来了困难,自会影响其态度,这些在既有研究中亦鲜有讨论。有鉴于此,本文以皖西北地区为中心⑥本文言及的皖西北地区现在主要指安徽北部的阜阳、亳州两市,历史上则以阜阳地区为主。临泉在原阜阳地区所辖各县中人口最多,是皖西北典型的农业大县,具有一定代表性;加之材料所限,本文的讨论将主要以临泉为主,并兼顾阜阳地区的一般情况。,在梳理“责任田”实施过程的基础上,讨论不同层级的态度差异及最终效果。

一、从“冒险干一下”到试点中基层的顾虑

1955年12月底,安徽全省实现农业合作化⑦《中共安徽省历史大事记(1949—1999)》,安徽人民出版社,2002年,第89—90页。。自此开始,农业生产责任制的探索就从未间断。其中既有中共安徽省委1957年的“包工包产”⑧安徽省委:《关于包工包产的指示》(1957年2月14日),中共安徽省委办公厅、中共安徽省委党史工委、安徽省档案馆编:《中共安徽省委文件选编(1955—1957)》,内部发行,1994年,第412—413页。,也有阜阳新华农业社的分户田间管理⑨剑虹:《不可把农业社的生产单位化小为单家独户》,《人民日报》1957年3月22日。。这些虽不能等同于“责任田”,但以“责任制”提高“群众生产积极性”的考虑却是相同的。1960年8月起,为缓解“大跃进”所致的生产生活困难⑩1961年3月安徽省委《关于包产到田责任到人问题(草案)》谈及问题提出的原因时,提到四条理由,即宿县老农建议、全椒古河公社农民要求、劳动模范的意见,以及试包情况,未提农村的生产生活困难。不过,安徽省委农村政策研究室编写的《安徽责任田的前前后后》将“大跃进”带来的困难视为“责任田”产生的重要背景。另据时任省委常委的郑锐回忆,促使曾希圣推行“责任田”的背景就是“安徽各地出现严重的饿、病、逃、荒、死的问题”。阜阳市农委总结本地推行“责任田”的原因时,也强调是为了扭转“大跃进”所致的困难局面。参见《安徽责任田的前前后后》,安徽省农村经济委员会、安徽省档案局编:《安徽责任田资料选编(1961—1963)》,内部发行,1987年,第1页;《曾希圣传》,第468页;阜阳市农委:《农村“责任田”在阜阳推行始末》,阜阳市委党史研究室编:《征途——阜阳社会主义时期党史专题汇编》(一),安徽京师文化传播有限责任公司,2007年,第166页。,安徽省委及时任省委第一书记曾希圣先后提出并实施“评工记分、包工包产”和“三级半所有制”等*“三级半所有制”出自曾希圣1960年11月在地市委书记会议上的讲话,所谓“半级”是指“小组有半级所有制”,意在加强生产责任制。参见《曾希圣传》,第470页。。12月,曾希圣又提出“责任到户”,并选择舒城县晓天公社的一个小队进行试点*据《曾希圣传》,曾希圣此时提出“责任到户”试点,缘于1960年11月毛泽东在一次政治局会议上提出“可以把高级社时期实行田间管理农活包工到户的办法恢复起来”。可能与之相关的是,11月2日,毛泽东在《中央转发安徽省委关于召开五级干部大会贯彻政策情况报告的批语》中要求各地“吸取安徽经验”,而安徽省委的报告中有“生产小组责任制”的提法。参见《建国以来毛泽东文稿》第9册,中央文献出版社,1996年,第333—334页。。1961年2月,合肥市郊的南新庄生产队被正式选定开展包产责任制试点。3月6日,省委专门召开书记处会议讨论南新庄经验,会后决定“冒险干一下”,并连夜写出《关于包产到田责任到人问题(草稿)》。7日上午,省委书记处开会“决定由省委书记处的同志携带这个‘草稿’,分头下去传达,组织试点工作”。*《曾希圣传》,第480页。

到阜阳传达相关决定的省委书记处书记王光宇,先“与地、县委商量,搞了20个试点”,又亲自“在太和县双浮公社直接抓了一个点”*中共安徽省委党史研究室:《安徽农村改革》,中共党史出版社,2006年,第82页。。地委也专门成立工作组,到阜阳县城关公社新华大队赵大庄开展试点*阜阳市农委:《农村“责任田”在阜阳推行始末》,《征途——阜阳社会主义时期党史专题汇编》(一),第166页。。截至3月14日,“全省每个县都搞起了一两个试验点”*《安徽农村改革》,第82页。。不过与省、地两级的积极不同,隶属阜阳的临泉却稍显迟缓。3月9日到14日期间,临泉仍在贯彻“三包四固定”,10日至12日的公社书记会议也未提《关于包产到田责任到人问题(草稿)》*《公社书记会议记录(赵政委总结)》(1961年3月12日),临泉县档案馆藏,档案号3-2-256。。直至14日的公社书记会议,才首次提到“包产到田,责任到人”*《公社书记会议记录》(1961年3月14日),临泉县档案馆藏,档案号3-2-256。,这时多数县已有一两个试点。

临泉的迟缓不是文件传达问题,而与基层干部的“犹豫抵触”相关。同年底的县委农工部报告,就将此归于干部“怕犯路线上的错误”*临泉县委农工部:《关于推行田间管理责任制加奖励办法情况的报告》(1961年12月22日),临泉县档案馆藏,档案号121-1-49。。实际不仅县里如此,省委亦然。3月14日的地市委第一书记电话会上,时任省委常委的桂林栖就要求各地将“包产到田,责任到人”修改为“田间管理包工到户加奖励”,因为社会上有“分田”舆论*《桂林栖同志在地市委第一书记电话会议上的讲话》(1961年3月14日),《安徽责任田资料选编(1961—1963)》,第25页。。名称之变表明,在试点未获中央许可下,是否会犯“路线错误”,省委并无确凿把握,这是“冒险”说的根由。因为此时毛泽东虽有“农活包工到户”的提议,但仍强调“人民公社队为基础的三级所有制规定至少七年不变”*《毛泽东年谱(1949—1976)》第4卷,中央文献出版社,2013年,第489页。。名称之变,显然是在向毛泽东的提议靠拢,以尽量避免“路线错误”。不过想要真正消除疑虑,还是要得到毛泽东的首肯。因此,3月15日广州会议间隙,曾希圣即向毛泽东汇报了试行“责任田”的由来、好处和可能出现的问题以及解决办法。当听说能较快增加粮食产量时,毛泽东说:“你们试验嘛!搞坏了检讨就是了,如果搞好了,能增产十亿斤粮食,那就是件大事。”*《毛泽东年谱(1949—1976)》第4卷,第558页。确认了毛泽东的态度,曾希圣立即电话通报省委:“已经通天了,可以搞。”*《曾希圣传》,第483页。

“通天”后的试点不再是“冒险”之举。15日晚省委下发《关于推行包产到队、定产到田、责任到人的办法的意见(第二次修改稿)》,并附信要求“有计划有步骤地全面推行”*《曾希圣传》,第483页。。从名称看,有了毛泽东的表态,省委又回到“包产到队、定产到田、责任到人”的提法,“路线错误”之虑已除。不过为解除基层思想负担,修改稿不仅要求“牢固地执行”计划统一、分

配统一、大农活和技术性农活统一、用水和管水统一、抗灾统一等“五个统一”*由始至终,“五统一”都被视为“责任田”的社会主义标志。曾希圣1961年3月20日给毛泽东和中共中央的信指出,为“规定办法防止它的坏处。所以,特别强调了‘五个统一’”。参见《农业集体化重要文件汇编(1958—1981)》(下),中共中央党校出版社,1981年,第498页。,附信还强调“责任田”的社会主义性质,指出其“既符合社会主义原则,又符合中央关于当前农村人民公社十二条政策”*《关于推行包产到队、定产到田、责任到人办法的意见(第二次修改稿)》(1961年3月15日),《安徽责任田资料选编(1961—1963)》,第27页。。

没有了思想负担,县里的态度确实更为积极。3月16日临泉专门召开县委会,县委书记赵宋指出:“这个办法要马上推广。总的原则调动社员生产积极性,防止单干,排挤困难户,真正进行□□(原文无法辨识——引者注,下同)教育,说服群众。今天讨论一下,是否学习一下全面铺开,怎样进行。”*《临泉县委会记录》(1961年3月16日),临泉县档案馆藏,档案号3-1-305。赵宋的“马上推广”已表明县里的态度变化,不过实际推行中仍困难重重。农林局局长赵华勋就提出了干群态度问题,不过赵宋认为“要讨论我们的意见,群众他有他的意见”*《临泉县委会记录》(1961年3月16日),临泉县档案馆藏,档案号3-1-305。。赵宋对“我们”和“群众”意见的划分,说明“责任田”的推行还是要以县委意见为主。

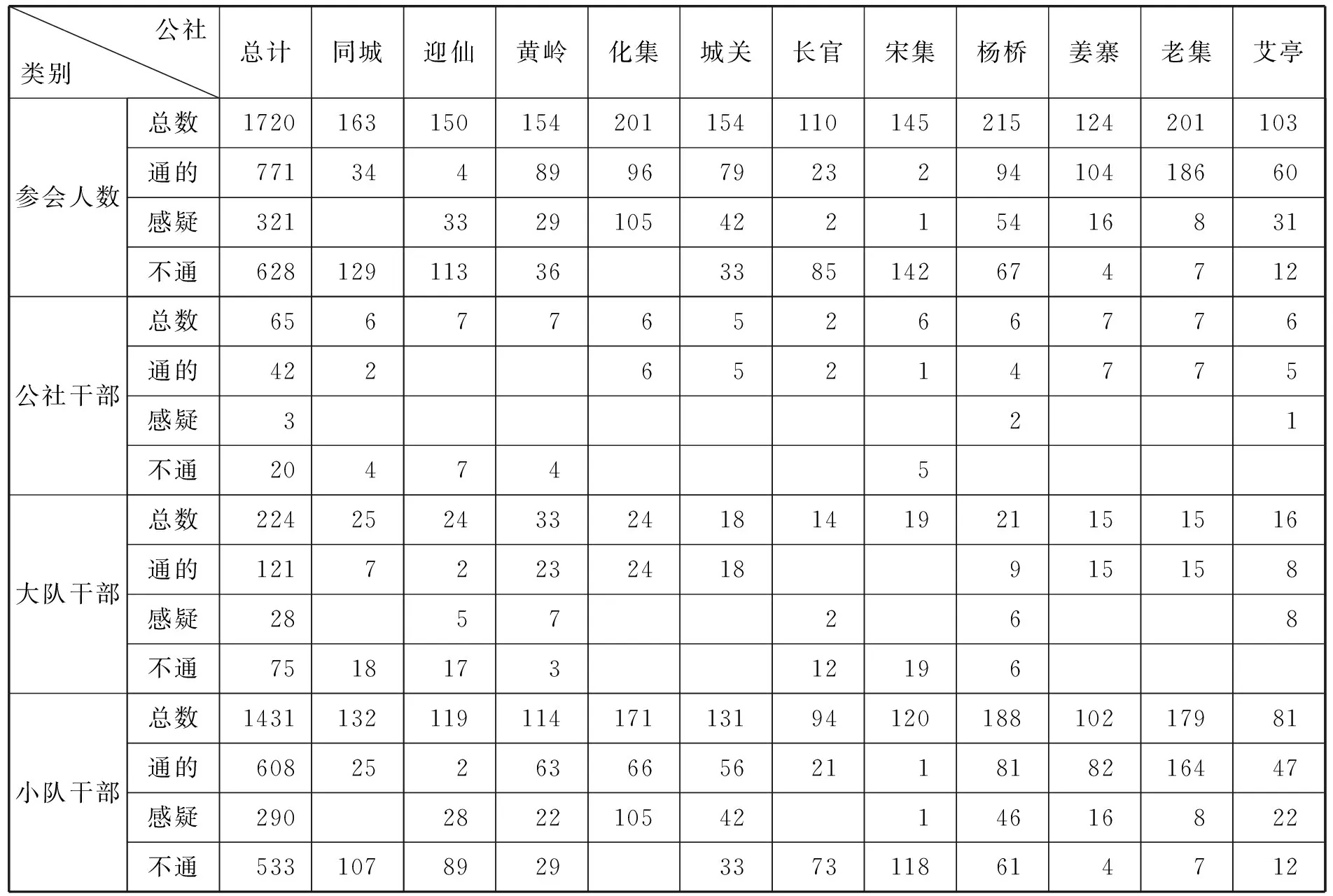

县里担忧的“群众意见”,有些其实是乡村干部的意见。这些人除了政治上的思想负担,还有现实工作的考量。临泉曾在15日至16日召开了1720人参加的四级干部会,讨论“田间管理包工到户加奖励”办法。据县委总结,讨论后干部的疑虑仍未消除,详见下表:

临泉县田间管理包工到户加奖励办法讨论情况统计表

资料来源:临泉县委农工部:《关于“田间管理、包工到户、加奖励”办法的讨论情况统计表》(1961年3月16日),临泉县档案馆藏,档案号3-1-326。

从上表可见,参会的1720人中,讨论后思想通的771人,占总数的44.8%,怀疑和不通的有半数以上。分层级看,公社干部通的比例是64.6%,大队干部54%,小队干部只有42.5%,基本是层级越低怀疑者越多。再分公社看,同样差别甚大。老集较突出,参会201人中,讨论后思想通者达186人,占比92.5%,姜寨通者也有83.9%;宋集为另一极端,145名与会者中,仅2人同意,除1人感疑外,余下142人均不同意,占比97.9%,同城、长官、迎仙三社不通的比例也分别高达79.1%、77.3%、75.3%;其余各社处于平均状态。进一步分析发现,同一公社各级干部认识相对一致。老集、姜寨的公社和大队两级干部均为全通,小队干部通者也占绝对多数;宋集6名公社干部中通者1人,19名大队干部无一为通,与此相应,120名小队干部通者也仅1人;长官虽然2名公社干部已通,但14名大队干部无一为通;迎仙则是7名公社干部无一为通,大队干部也仅2人为通;同城的公社和大队干部通者亦均属少数。据此虽无法分析各级干部相互影响的主被动关系,态度关联却显而易见。

各级干部的态度关联虽不能解释社际差异,至少说明毛泽东的表态并未消除乡村干部疑虑。仅从政治风险角度解释“责任田”推行的阻力,上述情形仍难理解。从可能担负的政治责任大小论,干部的政治敏感性应是逐级下降的。而且3月16日讨论时,“路线错误”风险已不复存在,因此乡村干部的“怀疑”“不通”应有其他因素。当天的县委会上,赵华勋就提到了“怕麻烦”的问题*《临泉县委会记录》(1961年3月16日),临泉县档案馆藏,档案号3-1-305。。

据县委总结,抵触不愿推广的有三种类型。一是年年增产、基础好的地方,如城关公社临东大队等,生产、生活搞得好,生产干劲大,不愿推行此办法;二是基础差、伤元气的地方,如老集公社高塘大队鬼庄29户,93人,375亩地,只有5个男劳力,还有4户无劳力,分户管理有困难;最后才是干部思想问题,主要是五“怕”,“怕社员埋怨,宋集柳集大队柳集分支书记柳洪民说:如果分户管理,情等挨社员的骂了,把头给我打烂,回去也不能宣传。怕麻烦,认为一分好些户,不好领导,具体困难多,杨桥韩庄大队韩纪法(韩庄分支书记),讨论中不积极发言,说:真分,可够撕的了(指具体问题处理)。罗庄大队丁庄小队书记马玉章说:这样做,回去情当调解委员啦(指具体问题多)。怕赔产,化集公社代寨大队杨庄小队分支书记杨中银说:分户打场,社员瞒产,赔产没办法。怕困难,同城骆马庄大队张继亮说有七难:领导着难,农活支配难,茬口安排难,牲口使役难,产量计算难,对困难户照顾难,对关键户照顾难。怕搞不好出问题,化集何庄新代表郭怀体说:我干不了这些事,搞不好出问题,回去在群众会上赶快让了,咱干不了”。*临泉县委:《关于“田间管理、包工到户、加奖励”办法的讨论情况》(1961年3月16日),临泉县档案馆藏,档案号121-1-49。此处的“五怕”都属工作困难,无关政治。由此可见,“通天”与否对乡村干部的态度未有太大影响。

无论何因,干部的犹疑抵触有碍“责任田”的全面推行。为减少阻力,临泉县委3月16日颁发的《关于推行“田间管理包工到户加奖励”问题》,采纳了赵宋的“分类推进”办法。县委将前述三种不愿推广“责任田”中的前两种类型定为群众意愿“可不推行”,第三种则要求社队成立工作组,确定专人负责,重点解决“思想顾虑”。*临泉县委:《关于推行“田间管理包工到户加奖励”问题》(1961年3月16日),临泉县档案馆藏,档案号3-1-326。同日的四级干部会议总结,就有解除“不正确”思想的要求*临泉县委:《临泉县四级干部大会总结(初稿)》(1961年3月16日),临泉县档案馆藏,档案号3-1-326。。

不同于乡村干部,在省委“全面推行”的要求下,试点缓慢会增加县委压力。在临泉,3月17日的公社书记会上,赵宋再次强调“责任田”“要分步骤,全面推行”,“反复讨论,政策讲清”*《公社书记会议记录(赵政委总结)》(1961年3月17日),临泉县档案馆藏,档案号3-2-256。。18日的四级干部会议总结,也要求各公社、大队开展试点,“现在是要全面推行这个办法(包产到队,定产到田,责任到人),因为它能调动社员的积极性,能够增加生产,多打粮食,推行时要确实加强领导,有的说我不同意,你是否代表社员的意见呢?……必须注意的几个问题:干部不能代替群众意见。充分发扬民主,让群众讨论”*临泉县委:《四级干部大会总结报告(记录稿)》(1961年3月18日),临泉县档案馆藏,档案号3-1-326。。县委对干部、群众意见的区分,就是在敲打干部中的思想不通者,使其不能以“群众意见”为由,阻碍“责任田”推行。不过随后的于寨试点,使得县委发现干部之虑在群众中同样存在。

临泉县委3月16日的《关于推行“田间管理包工到户加奖励”问题》,将于寨大队定为全县试验点。据农工部3月30日报告,于寨试点争议不断。讨论会上的“怕赔产”就成了干群共同的顾虑,以至大队的首份包产指标未敢示出。按照这份夭折的指标,全队包产236.98万斤,合计单产392斤*《临泉县志》记载,1961年临泉粮食单产仅为114斤,前后几年也都在110斤左右徘徊,直至实行家庭联产承包责任制的1985年,单产都未能达到392斤。据此,这份包产指标应是严重偏离实际的,若实施责任制以此产量包产,群众顾虑显然难以避免。参见《临泉县志》,黄山书社,1994年,第90页。,修正为188.9万斤后仍被指偏高。不过,“最后一次向群众贯彻了政策,并且放手发动群众,让群众根据实际情况提出包产任务,大队再根据土质、水利和历年来产量作平衡调整,向组包死(正常年成不动),这样彻底解决了组与组之间怕包产高吃亏的思想,然后各组再逐块定产,结果包产计划组组超过大队的包产指标。全大队包产指标为192万斤,群众订为198万斤,比大队原订的188万斤高5.3%”。*临泉县委农工部:《关于推行“田间管理包到户加奖励”办法的试点报告》(1961年3月30日),临泉县档案馆藏,档案号121-1-51。然而,细读报告可以发现,这个指标并非群众意愿的结果,而是“贯彻政策”的成绩。如朱楼生产组原订小麦单产50斤,“贯彻政策”后修订为105斤*临泉县委农工部:《关于推行“田间管理包到户加奖励”办法的试点报告》(1961年3月30日),临泉县档案馆藏,档案号121-1-51。。据《临泉县志》载,1961年至1964年,临泉小麦单产从未超过70斤*《临泉县志》,第91页。,由此来看,自订50斤虽然略低,却更符合生产实情。除了“赔产”之虑,困难户对“责任田”也疑虑重重。县委3月31日的会议记录显示,于寨有12%的困难户*《临泉县委会记录》(1961年3月31日),临泉县档案馆藏,档案号3-1-305。,至试点结束,这些人的思想问题都未解决。县委4月5日的报告也坦言:“部分劳少地多、牲口弱的队,生产困难多,怕赔产,不想要地”*临泉县委:《关于四包、四定情况的报告》(1961年4月5日),临泉县档案馆藏,档案号3-1-356。。由此来看,无论“赔产”之虑,还是困难户的担忧,都说明干部之“怕”不能尽归思想,至少反映了部分群众的态度。短暂训练或可解决这些问题,但现实存在的群众之虑仍是“责任田”推行的不确定因素。事实上,正是这些人的顾虑,让未及“全面推行”的“责任田”很快陷入暂停之境。

二、“小范围内试验”与暂停后的积极筹谋

安徽省委1961年3月15日的“全面推行”决定,主要与毛泽东的态度有关。推行中“可能发生的‘各顾各’‘争先恐后’‘不照顾困难户’”等问题,省委要求各地负责人和群众一道研究解决*《曾希圣传》,第483页。。但实践中类似问题很难避免。曾希圣汇报后,田家英就送给毛泽东一份“责任田”推广中孤儿寡妇生产、生活困难的材料*董边等:《毛泽东和他的秘书田家英》,中央文献出版社,1989年,第64—65页。,毛泽东的态度随之转变,经柯庆施转告曾希圣“在小范围内试验”*《毛泽东年谱(1949—1976)》第4卷,第558页。。新态度虽仍许试验,但“小范围”意味着“全面推行”必须纠正。3月20日,曾希圣向毛泽东等中央领导写信阐明“责任田”利弊;未获回应后,28日传达广州会议精神时,曾希圣和省委即要求“下面停止推行”*《曾希圣传》,第486页。。

通知下发时,全省39.2%的生产队已实行“责任田”*《中共安徽省历史大事记(1949—1999)》,第163页。,阜阳为39.8%*薛万青:《农村“责任田”在阜阳推行始末》,《征途——阜阳社会主义时期党史专题汇编》(一),第167页。;相比之下,临泉却仍在试点,尚未正式推行。由于差距较大,县里的压力并未因“责任田”的暂停而减小。4月1日的公社书记会上,赵宋传达省里的指示时强调,颍上完成70%,阜南、阜阳、界首三县也多过临泉,临泉无论如何都要研究“田管包到户”*临泉县委:《公社书记会议记录(赵政委传达王省长指示)》(1961年4月1日),临泉县档案馆藏,档案号3-2-256。。直至4月23日的地市县委第一书记会上,曾希圣提出“几种包产办法,都不要再动,过去老办法,没有动的,今年不再动了,仍按过去老办法去做”*《曾希圣同志在地市县委第一书记会议上的总结报告》(1961年4月23日),临泉县档案馆藏,档案号3-2-245。,压力始得缓解。5月9日的县三级干部会上,赵宋也表示“目前包工包产的情况……不再动了”*赵宋:《在县三级干部大会上的总结报告》(1961年5月9日),临泉县档案馆藏,档案号3-1-319。。截至当时,临泉7689个生产队中,推行“责任田”的只有609个,占8%*临泉县委农工部:《几种包产形式统计表(临泉县大队干部会议统计表)》(1961年5月9日),临泉县档案馆藏,档案号121-1-27。由于不断分队与合队,“责任田”推行期间临泉生产队始终处于变动中,县委在不同阶段核算推行比例依据的总队数也不完全一致,维持在7600个至8100个之间。不过总队数的变化并不影响从比例上观察“责任田”的推行速度。,低于整个阜阳专区3月平均比例。

县委压力的舒缓并未持续太久。曾希圣虽表态“不再动”,但仍认为“责任田”“没有什么不对头的地方”*《曾希圣传》,第487页。在1961年4月23日地市县委第一书记会议期间,安徽省委专门将3月20日曾希圣给毛泽东的信转发与会者,用意即是为了消除地方对推行“责任田”的顾虑。同时,省委还起草了《关于加强包工包产责任制的办法(草案)》,作为会议文件讨论。这些都表明安徽省委仍在为大面积推广“责任田”进行努力。参见《曾希圣同志给主席写的一封信——一九六一年四月地市县委第一书记会议文件之八》《关于加强包工包产责任制的办法(草案)——一九六一年四月地市县委第一书记会议文件之十一》,《安徽责任田资料选编(1961—1963)》,第35—41页。。4月23日会后,省委向中央、毛泽东和华东局呈送了《关于试行包工包产责任制情况的报告》,明言“包工包产责任制”就是“责任田”,并详述好处*安徽省委:《关于试行包工包产责任制情况的报告》,《安徽责任田资料选编(1961—1963)》,第49—50页。。笔者未见中央、毛泽东抑或华东局的直接回应,不过同期毛泽东关于农村问题的批示意见,却给安徽省委重启“责任田”提供了信号。

广州会议后,在各地对“农业六十条”的讨论中,毛泽东反复强调了群众意见的重要,不少谈话或批示都触及了生产管理问题。3月31日张平化汇报“三包一奖”时,毛泽东提出:“群众多生产的就可以多归他们”。5月7日,对周恩来汇报邯郸调查提到的社员坚决要求“包产到小队、以产定分、包活到组”,毛泽东“此报发给各中央局,各省、市、区党委参考”的批示,也显示其并不反对。5月13日张平化的信中又提到“分田到户”,即便如此,毛泽东仍将信转发各地参考,并叮嘱张平化:“你的这封信,可发湖南全省各地、市、县、社党委研究,仿照办理。都要坚决走群众路线,一切问题都要和群众商量,然后共同决定,作为政策贯彻执行。”*《毛泽东年谱(1949—1976)》第4卷,第570、583—584、586页。信中的“分田到户”虽属“一些人的主张”,未真正实施。但毛泽东的态度,确可给安徽省委留下想象空间。何况“责任田”既有毛泽东的先期认可,又未到“分田到户”的程度,因此在曾希圣和省委看来,重启“责任田”不会有“路线错误”风险。

在给张平化信的批示中,毛泽东强调了“群众路线”的重要,5月21日开始的中央工作会议,又将“调查研究”和“群众路线”列为首要议题*《毛泽东年谱(1949—1976)》第4卷,第588页。,这对意在扩大“责任田”的安徽省委颇有启发——如有“调查研究”和“群众路线”护航,扩大或可确保安全。于是5月23日曾希圣亲自主持起草了《关于认真调查和全面总结“包工包产责任制”的通知》,其中的“今后要不要推广,怎样推广,请你们提出具体意见”*安徽省委:《关于认真调查和全面总结“包工包产责任制”的通知》,《安徽责任田资料选编(1961—1963)》,第56页。,既含调查研究之意,也有走群众路线的色彩。如此做显然是借调查中的“群众意见”,跳出“小范围”的约束。通知要求各地7月初上报调查结果,但省委却等不及,25日再发通知,批评各地擅自结束“责任田”的行为,要求“确有困难,原来就不宜试行”的队,也要“经县委审查批准后再行变动,以免随意改变,影响生产”*《安徽省委五月二十五日的通知(摘录)》,《安徽责任田资料选编(1961—1963)》,第57页。。

“确有困难”不能“随意改变”,表面仍属“不再动”,但由5月23日通知可见,倾向已完全不同。24日临泉县委传达王光宇的指示,就有“包工包产责任制,如果群众要求搞,干部掌握,就搞,有计划的搞,好处很多,积极性很大”等内容*《赵政委传达王省长指示》(1961年5月24日),临泉县档案馆藏,档案号3-1-305。。“有计划的搞”废除了“不再动”的要求,态度之变显而易见。6月8日,省委批转农工部部长张世荣《关于田间管理责任制加奖励办法的执行情况和午季奖赔等问题的报告》,指出“责任田”“不会发生各管各和增加困难户的困难”,强调“不应借口生产忙而迟疑不决,否则会犯错误”*安徽省委:《批转张世荣同志关于田间管理责任制加奖励办法的执行情况和午季奖赔等问题的报告》(1961年6月8日),临泉县档案馆藏,档案号3-2-238。。毛泽东的“小范围”主要源于对“困难户”的担忧,省委的申述显然有意突破此限制。而从“迟疑不决”“会犯错误”的表述来看,省委态度有渐趋强硬之势。

省委的态度之变,并非源于中央的直接信息推动。据《曾希圣传》编者分析,主要是“群众意见”起了作用。5月23日通知下发后,曾希圣也到肥西蹲点,了解“责任田”试行优劣,同时“每天都有一些调查报告、情况简报和人民来信反映到省委”*《曾希圣传》,第489页。。虽难见报告真容,但从省委反应看,推广之声应属主流。问题是报告、简报是否真属“群众意见”?通知中的“怎样推广”给调查定了基调,不能“随意改变”也传递了省委的倾向,至少“困难”不能成为障碍。因此调查所见的“群众意见”只能是“推广”之法,不会有困难申述。王光宇6月13日在阜阳地委召开的座谈会上,即强调“困难”地区亦可推行,同时要求颍上、阜南、太和、界首、凤台五县推行比例达60%以上,这表明省委正以分配任务的方式强化推行中的自主意识。

王光宇的任务分配,反映了“责任田”的推行阻力。直至6月初,临泉仍只有577个队在实行*临泉县委:《关于执行“包工包产责任制”情况的报告》(1961年6月8日),临泉县档案馆藏,档案号3-1-356。,较上月减少32个。县委调查发现,减少原因主要是困难队的放弃。除了开篇提及的王板庄,同属长官公社的贾寨大队屈庄也在此列。屈庄33户中,“坚决拥护的5户,占15.1%,犹豫动摇的14户,占43.4%,打退堂鼓不愿再干的13户,占42.5%”*临泉县委:《关于包工包产责任制问题的调查报告》(1961年6月4日),临泉县档案馆藏,档案号121-1-49。。多数人动摇主要因“缺劳力的户多”*临泉县委:《关于包工包产责任制问题的调查报告》(1961年6月4日),临泉县档案馆藏,档案号121-1-49。,这与王板庄如出一辙*王板庄放弃的首条理由是“队小劳力少,分开生产困难”。此外还有“争先恐后”的矛盾无法解决;作物种植面积大,不容易执行国家计划,茬口安排不合理;分开生产效率低,集体生产人多好支配;集体生产力量大,很多分户不能进行的生产,集体可以进行;等等。参见临泉县委农工部:《关于铁佛公社王板庄大队王板庄生产队推行分配大包干和田间管理责任制情况的调查报告》(1962年2月16日),临泉县档案馆藏,档案号121-2-25。。但依王光宇讲话,这些都不是理由。因此7月之后,压力骤增的县委也开始分解任务。11日晚的县委会上,副书记张友武就提出:“责任制问题,计划再搞2500个,连号召占45%”*《临泉县委会议记录》(1961年7月11日),临泉县档案馆藏,档案号3-1-306。。

从3月底的“停止推行”到6月初的“迟疑不决”“会犯错误”,三个月时间内,毛泽东的态度虽未发生根本改变,安徽省委的态度之变却相当明显。这种改变既是省委推行初衷的延续,也与毛泽东的表态相关。毛泽东的二次表态看似限制了范围,但因关注点在“生产困难”,实际消除了省委的路线顾虑。在毛泽东鼓励调查研究、走群众路线背景下,省委以调查研究和群众意见之名扩大推行,不仅跳出了限制,而且响应了中央号召,这是“责任田”重启的政治背景。正因把握了此点,停止推行不足一月,省委就开始积极筹谋,为普遍推行蓄力。但重新推行仍不能解决“困难队”问题,若无毛泽东的再次许可,仍会事倍功半。

三、“可以多搞一点”与自上而下的强力推广

即使有“调查研究”和“群众路线”护航,1961年6月铺开的“责任田”仍属省委擅自行动,依旧前途未明。因此7月8日毛泽东行经蚌埠时,曾希圣再次向其阐述了“责任田”的好处。毛泽东当即指示,“你们认为没有毛病就可以普遍推广”,又说,如果“责任田”确有好处,可以多搞一点。*《毛泽东年谱(1949—1976)》第5卷,中央文献出版社,2013年,第3页。“多搞一点”给私下行动的省委吃了定心丸,“使曾希圣认为毛泽东和中央是在肯定并支持‘责任田’。有了这样的支持,曾希圣和安徽省委推行‘责任田’就更有信心了”*《曾希圣传》,第497—498页。。再次“通天”的曾希圣,在岳西石关的省三级干部会上传达了毛泽东的新指示。

有了毛泽东的许可,省委的步伐明显加快。7月24日省委上报中央,提出以“短期训练班”方式,在公社三级和工作组干部思想通、政策通、办法通的基础上,力促“责任田”的普遍推行*安徽省委:《关于试行田间管理责任制加奖励办法的报告》,《安徽责任田资料选编(1961—1963)》,第65—72页。。桂林栖8月5日的讲话则明确提出速度要求:“秋收之前生产责任制要搞好,大部分群众都满意可多搞,□的达到100%,□的达到60%。”*《桂书记讲怎样贯彻六十条》(1961年8月5日),临泉县档案馆藏,档案号3-1-306。8月17日的地委书记会也提出“以县为单位开办训练班”,以“使每个干部真正做到思想通、政策通、办法通”*《地委第一书记会议记要(摘录)》,《安徽责任田资料选编(1961—1963)》,第73—74页。。10月的《关于继续试行田间管理责任制加奖励办法的意见》,也有“各级党委必须加强领导”和“认真训练干部”的要求*安徽省委:《关于继续试行田间管理责任制加奖励办法的意见(一九六一年十月中共安徽省委扩大会议文件之四十三)》,中共安徽省委办公厅、中共安徽省委党史研究室、安徽省档案局编:《中共安徽省委文件选编(1958—1962)》,内部发行,2004年,第329页。。这些都表明,省委正以强力手段推动“责任田”的全面推行。

为督促地方行动,省委派出工作组蹲点负责。在桐城县蹲点的桂林栖,专门召开座谈会解决县委书记张安国的思想问题。受批评后的张安国由于“认识到自己的思想认识滞后,故在‘双抢’后放开手脚,大力推行。后全县有75%的生产队搞了责任田”。到各地视察时,桂林栖也都力促“责任田”推广。“以后到阜阳地区还劝涡阳、蒙城推行这个办法,批评亳县不实行这个办法。到怀远说服他们搞典型试验。”*江鲲池:《桂林栖殚精竭虑推行责任田的前前后后》(下),《党史纵览》2001年第2期。由《安徽责任田资料选编(1961—1963)》中收录的资料可知,除曾希圣外,桂林栖对“责任田”的推广最为热心,从1961年9月到次年2月,他有三次讲话或报告都重点谈到了“责任田”问题,是曾希圣之外讲话涉及“责任田”最多的省领导。在张恺帆的回忆中,有两个县“没有搞‘责任田’,书记还受了处分”*《张恺帆回忆录》,安徽人民出版社,2004年,第411页。。尽管难知详情,但处分本身表明了省委的强硬态度。

在省委强力推行后,县里的压力激增。7月15日召开的临泉县委会,决定在原1087个队基础上,“再搞”4248个队,共5335个队,占全县7910个生产队的67.4%*《临泉县委会记录》(1961年7月15日),临泉县档案馆藏,档案号3-1-306。。速度规划易,基层落实难。7月16日县委贯彻地委会议简报提出:“训练干部,学通办法(县正在训练),以公社为单位召开生产队长,记工员(打算推行的队)会议”*临泉县委:《关于贯彻地委会议情况的简报》(1961年7月16日),临泉县档案馆藏,档案号3-2-255。。虽然训练对象仅限“打算推行的队”,但先于省委提出训练干部,足见其压力之大。好在县里的任务分解,可将压力下延至公社。7月15日规划中,杨桥由原来的63个队发展到549个,增幅达770%*《临泉县委会记录》(1961年7月15日),临泉县档案馆藏,档案号3-1-306。。但20日全社动员后,仍有队不积极。如韩庄就只在电话会议点名批评后,勉强搞起了10个小队*临泉县委:《关于杨桥公社大王庙、韩庄、郭大庄、张营四个大队当前推行田间管理责任制加奖励办法的检查报告》(1961年7月30日),临泉县档案馆藏,档案号3-2-275。。虽属“勉强”,却可见点名之效。各级的任务数字分配,有便于按进度排队之意,这在此前的乡村工作中屡见不鲜*无论在早年的治淮工地,还是在后来的“大跃进”运动中,以“树典型”“批落后”形成政治压力的方式推动工作,都极为常见。参见葛玲:《新中国成立初期皖西北地区治淮运动的初步研究》,《中共党史研究》2012年第4期;葛玲:《“宁左勿右”的政治行动逻辑——皖西北临泉县浮夸风中的干部行为研究》,《当代世界社会主义问题》2010年第4期。。由此亦可见,“责任田”并不全是“普遍群众要求”,否则类似方式当无用武之地。

在运动化工作方式推动下,临泉的速度明显加快。8月10日县委会上赵宋透露的正在推行的比例已达68%*《临泉县委会记录(赵政委总结)》(1961年8月10日),临泉县档案馆藏,档案号3-1-306。,实现了一个月前的任务。不过据7月30日的典型调查,68%中水分不少,主要表现为明搞暗不搞或半途而废。杨桥公社大王庙的曹营就属此类。该队队长曹金榜曾向大队汇报称已经搞好了,后发现只为应付检查而评好底分,划好地块,表上有数字,但未向各户公布,“实际是明搞暗合、推托观望”*临泉县委:《关于杨桥公社大王庙、韩庄、郭大庄、张营四个大队当前推行田间管理责任制加奖励办法的检查报告》(1961年7月30日),临泉县档案馆藏,档案号3-2-275。。分析原因时,调查认为主要是干部有顾虑。赵宋9月17日的同城调查也发现,干部还有怕赔产完不成征购任务、怕不好领导、怕基础差搞不好(主要是困难队)、怕政策变化不符合发展方向等顾虑*赵宋:《对同城区推行田间管理责任制情况的报告》(1961年9月17日),临泉县档案馆藏,档案号3-1-335。。

基层的“明搞暗合”7月底已被发现,此后推行中,为保证速度不“走样”,县委不仅扩大干部训练范围,更派出督导工作队。9月6日的公社书记会议提出“分批训练生产队长”*《公社书记会议记录(赵政委总结)》(1961年9月6日),临泉县档案馆藏,档案号3-2-257。。9月10日贯彻省委扩大会议情况的报告显示,县里要求“每个大队要有2—3个工作队或组,10—15人,成员是脱产干部、大队、生产队干部相结合,精通办法,会讲会做,分片包干,帮助生产队推行,严防走样子”*临泉县委:《关于贯彻省委扩大会议情况的报告》(1961年9月10日),临泉县档案馆藏,档案号3-1-318。。在任务压力下,此时的干部训练已和初期讨论不同。县委农工部9月20日的报告显示,截至当时,公社干部短训班共训练大小队干部14000余人。训练发现未实行责任制的地方,主要有“三种错误思想”,一是怕搞错了受批评,二是怕没有权了,三是仍想浑水摸鱼、少劳多得。*临泉县委农工部:《关于公社训练干部情况的报告》(1961年9月20日),临泉县档案馆藏,档案号121-1-49。和最初的“五怕”相比,上述三点都属主观认识。不过既属“错误思想”,就应是揭发的对象。这说明日渐强化的训练,重点不在技术培训,而是揭发批判、打通思想。

从试点到全面推行,“责任田”不仅有干部的犹疑抵触,也伴随着群众的顾虑。只是和干部不同,群众的思想问题不能在训练中解决,只能采用动员之法。临泉县委农工部9月20日提出了社员大会的办法。10月3日的公社书记会上,城关的陈备武介绍了该社临东大队的四次社员会。临东原属“不愿搞”队,首次全队72人参加的小型动员会上,只有10%的人愿搞;二次开会增加到167人后,愿搞的比例相应增加到40%;第三次社员代表会人数增至276人,结果只剩王柿园王孝荣队不愿搞、肖庄队犹豫;随后的1200人大会上,真正不愿搞的只剩下王孝荣队40户*《公社书记会议记录》(1961年10月3日),临泉县档案馆藏,档案号3-2-257。。临东四次大会都属代表会议,很难判断比例上升是否与代表选择有关,但人数增加和规模扩大产生的会场压力,肯定会影响参会者的意见表达。不过,这样的会场效应,很难转换成实际行动,临东只在后来的整风中因干部担心犯错“勉强搞起了几个生产队”*临泉县委:《对于推动责任田情况和取消这个办法的意见》(1962年2月27日),临泉县档案馆藏,档案号3-1-372。。尽管如此,会场效应在临东毕竟出现了,而长官公社的杨街生产队,六次动员均未见效。该队“从公社社员代表会后已开过6次社员大会,每次61个劳力都参加了会,讨论结果,只有6个人同意搞,55人不同意,在6个同意的人中有正副队长3人,会计1人,社员2人,不同意的55人中都是社员”*临泉县委农工部:《推行责任制情况》(1962年1月30日),临泉县档案馆藏,档案号121-1-49。。据农工部分析,临东的原因是“几年来生产、生活搞得好”*临泉县委农工部:《关于“田间管理包工到户加奖励”办法的讨论情况》(1961年3月16日),临泉县档案馆藏,档案号121-1-49。,杨街则是“劳畜力特别弱”导致的顾虑。

动员会的效果虽然有限,却是为数不多的手段。1962年1月进行冲刺时,临泉先后召开了以公社为单位的社员代表会和以村(生产队)为单位的社员大会,到会人数占全县成年人数的70%。据县委总结,这些会议使“大家对责任制和大包干有了正确的认识,在群众的积极要求下,又有635个生产队实行了责任制”。至此,全县8103个生产队,实行责任制的达7538个,占比93%。*临泉县委:《关于临泉县普遍召开社员代表大会和社会大会情况的报告》(1962年1月30日),临泉县档案馆藏,档案号3-1-364。不过从1961年12月中旬实行责任制的生产队已达87.5%的比例看*临泉县委农工部:《关于推行田间管理责任制情况和整顿意见的报告》(1961年12月13日),临泉县档案馆藏,档案号121-1-49。,群众动员会的效果并不明显。而且社员大会普遍召开时,恰逢农村整风高潮*1960年11月,中共中央在《关于农村人民公社当前政策问题的紧急指示信》中提出“普遍开展一个整风整社的群众运动”。同年底,安徽省委制定《关于贯彻执行中央“十二条”指示的具体规定》,决定以贯彻“十二条”为中心,开展整风整社运动;次年1月,阜阳所属各县市区均成立了整风整社办公室;年底时,农村整风尚在高潮。参见《农业集体化重要文件汇编(1958—1981)》(下),第386页;《“调整、巩固、充实、提高”八字方针的贯彻和阜阳国民经济的调整》,《征途——阜阳社会主义时期党史专题汇编》(一),第171页。,时任安徽日报副总编的房干到临泉传达整风会议精神时,就直言“责任制、大包干”是整风重点,并提出“古历二十三号前搞好”的硬性要求*《临泉县区委书记会议记录》(1962年1月19日),临泉县档案馆藏,档案号3-1-365。,直至一年后,当地干部对此仍记忆犹新*房干的时间要求,到姜寨就成了“哪里不推广责任田,不过腊月二十三”。参见《姜寨区会议简报》(1962年11月22日),临泉县档案馆藏,档案号3-1-362。。前述临东的勉强而为,就表明政治意味浓厚的整风比群众会议作用更大。

群众动员会的低效,多因顾虑难解,类似问题并不限于临泉,而是全省普遍情形。除了怕赔产,据时任华东局农委副主任的董家邦1962年6月所言,群众顾虑有三种类型:一是年年增收队,认为新办法不如老办法好;二是劳畜力困难队,主要是灾荒中人畜损失较大地方;三是作物复杂的地方,认为茬口不好安排、劳力不好调剂*董家邦:《安徽省实行和改变责任田过程中的思想反映》,安徽省经济文化研究中心、安徽省政协文史资料委员会编:《1961年推行“责任田”纪实》(“安徽文史资料”第34辑),中国文史出版社,1990年,第156页。。当然,需要指出的是,除了少数直接抵触外,更多群众还是对“五统一”不满,认为“责任田”徒具形式。如临泉“大王庙大队辛庄生产队李国庆说,要五统一还搞责任制弄屌,反正社员不当家。韩庄大队裴子街小队刘振佳说,要五统一还不是在一块,去了五统一今晚就干,干脆不如交多少地要多少粮食”*临泉县委:《关于杨桥公社大王庙、韩庄、郭大庄、张营四个大队当前推行田间管理责任制加奖励办法的检查报告》(1961年7月30日),临泉县档案馆藏,档案号3-2-275。。从此后的实践看,被视为集体化象征的“五统一”确实最难坚持,很多地方因此使“责任田”推行大面积“走样”。临泉的“走样”比例,便从1961年10月的41.9%升至1962年1月的51.6%*《县委简报(第十八期)》(1961年10月12日),临泉县档案馆藏,档案号3-2-255;临泉县委:《关于当前推行以生产队为基本核算单位和田间管理责任制加奖励办法情况的报告》(1962年1月20日),临泉县档案馆藏,档案号121-2-25。。

虽然“走样”比例近半,临泉还是在1962年1月实现了“全面推行”的目标,赶上了省里步伐。不过回顾全面放开后的“责任田”推行,尽管省、地、县反复强调群众诉求,然而无论省里的任务分配还是干部训练,抑或县里召开的干部训练班及社员大会,尤其是与整风的结合,显现出的都是自上而下的强力动员,初期就存在的干部犹疑和群众顾虑,则始终未能解决。

四、结 语

安徽“责任田”从试点到推广用了不到一年时间,仅从结果看,仿佛正如省委强调的那样,系群众要求所致。但回顾整个过程可见,群众要求并非首要推动因素。至少从皖西北地区的实践看,即使在推行已近尾声时召开的社员大会上,群众仍有不同意见。因此无论试行还是推广,省委的态度始终居于主导地位。可以说,没有省委的强力推广,“责任田”不可能一年内实现。

讨论安徽省委在“责任田”推行中的作用,不能忽略毛泽东的态度。虽然这一年中毛泽东关于“责任田”有几次不尽一致的表态,但无论最初的允许“试验”,还是后来的“小范围”,以及最后的“可以普遍推广”,“责任田”在毛泽东那里始终都是权宜之计,这是他和曾希圣及安徽省委的差异所在。在毛泽东看来,“责任田”只能应急,1961年底询问曾希圣可否取消“责任田”,即缘出于此*《曾希圣传》,第504页。。虽然毛泽东对曾希圣“再搞一段时间”的回答未置可否,但和江渭清谈到“包产到户这事不可干”,即表明了态度*《毛泽东年谱(1949—1976)》第5卷,第58页。。从实际进程看,安徽省委和毛泽东的态度差异虽使“责任田”推行过程曲折,却并未影响最终结果。在中央调整农村政策的背景下,安徽省委并未完全受制于毛泽东的态度,反而是尽可能利用中央或毛泽东释放的相关信息,寻找“责任田”全面推行的契机。在认定毛泽东强调的“调查研究”和“群众路线”能为“责任田”护航后,省委即在未经许可的情况下,推动其由试点转为全面推行。一旦获得再次认可、省委的顾虑消除后,就不再是积极推广,而是强力而为。

省委的执着,恰恰反映了底层的态度。如果“责任田”真如既有研究或省委所言,乃群众要求的产物,真正的执着应在乡村。实际并非如此,无论基层干部还是普通群众,他们对“责任田”始终顾虑重重。虽然在各种报告中,干部的犹疑被定为“方向”之虑或“错误思想”,但由临泉总结的“五怕”看,真正忧虑并非政治。例如干群共同顾虑的“赔产”,就不是无心之虑,灵璧县冯庙公社即发生过强迫赔产逼死人命之事*安徽省委:《关于杨大发强迫赔产逼死人命的通报》(1961年6月30日),临泉县档案馆藏,档案号3-2-238。。群众中因生产困难而质疑“责任田”者虽属少数,却也表明其并非普遍要求。多数群众对“五统一”使“责任田”流于形式的不满更表明:改变生产经营管理方式虽为普遍诉求,但被念着“五统一”紧箍咒的“责任田”却非众人期望。正因如此,虽然从上至下反复强调“五统一”的重要,但实际推行中的“走样”始终未能避免,比例甚至不断攀升。而由省至县对违反“五统一”的纠正也表明,省委强力推行的“责任田”和群众期望的“责任田”并不一致。

无论过程的曲折还是推行中的“走样”,都会影响实际效果。推行“责任田”的1961年,安徽粮食总产不升反降,由上年的134.92亿斤降至125.8亿斤*《安徽省志·粮食志》,安徽人民出版社,1991年,第7页。。考虑到播种面积变化,粮食总产下降很难说明“责任田”的效果如何,真正反映劳动生产率的是单位面积产量。1961年安徽四稻*“四稻”系早稻、中稻、单季晚稻、双季晚稻的简称。单产226斤,略高于困难时期的1959年和1960年(其中1959年为214斤,1960年为208斤)*《安徽省志·农业志》,方志出版社,1998年,第39页。,为1951年后的历史第三低值。各地的具体情形亦然,阜阳推行“责任田”的当年粮食单产108斤,只比上年增加了2斤*《阜阳地区志》,方志出版社,1996年,第188页。,临泉的114斤甚至比上年下降2斤*《临泉县志》,第90页。。当然除了人力因素,灾害也会影响单产。然而,实际情况是:1959年安徽全境水旱灾害交替,1961年只有春旱*《安徽省志·自然环境志》,方志出版社,1999年,第429、449页。,受灾程度轻于1959年;阜阳1961年7月伏旱,但“旱情较轻”,1960年则“涝后旱,旱后涝”,重于次年*《阜阳地区志》,第145页。。据此,1961年粮食产量的不增反降非灾害所致,单产亦如此。尽管影响粮食产量的因素仍有很多,但以上分析至少说明“责任田”释放的劳动积极性不可过量估计。

关于“责任田”实行当年的粮食减产,时任安徽省委调研室理论组组长的陆德生将其归于分户收打,难以统计*陆德生:《农村经济改革的重要尝试》,《1961年推行“责任田”纪实》,第68页。,但姚宏志在辨析两组产量数据基础上,认为减产正说明“责任田”

的作用不能“无限放大”*姚宏志:《有关安徽“责任田”一则问题的辨析》,《中共党史研究》2010年第2期。。笔者深以为然。有此判断主要出于下述两点:一是就性质而论,“责任田”只是生产管理方式的调整,不能从根本上改变农业生产客观条件,因此其效用发挥主要靠劳动者积极性的调动。但实际推行中的大面积“走样”表明,有“五统一”的“责任田”非农民所愿,省市县对违反“五统一”的反复纠正实际消解了“责任田”释放的积极性。二是从1961年3月开始试点到1962年3月改正,“责任田”推行虽历时一年,但实则一年都处于动态过程中,并未真正稳定下来。基层干部和普通群众的诸多顾虑,也限制了“责任田”作用的发挥。

(本文作者 华东政法大学马克思主义学院副教授 上海 201620)

(责任编辑 赵 鹏)

“Responsibility Fields” Pilot and Promotion in Northwest Anhui Province in 1960s

Ge Ling

In the beginning of 1960s, Anhui province piloted the “responsibility fields”, but it was soon corrected after the full implementation. This paper, taking the northwest of Anhui Province as the center, from multi-layer interactions of the Central (Mao Zedong), Provincial Party Committees and grassroots cadres, organized the tortuous process of “responsibility fields” pilot and promotion, and discussed the attitude differences of different levels on the question. The article thinks, although “responsibility fields” system was once implemented quickly, but it was not the will of the masses, but the product of the Anhui Provincial Party Committee persistently promoting. Because of this, the implementation failed to eliminate the cadres’ doubts and masses’ concerns, and therefore it caused the large area of “aliasing”, weakening the practical effect.

* 本文是国家社科基金课题“集体化时期中国共产党领导下的淮河治理研究(1949—1980)”(14CDJ009)的阶段性成果。

D232;K27

A

1003-3815(2015)-05-0093-13