巧用比较法,解怀古之幽情——《念奴娇·赤壁怀古》教后记

◎周佳曦

巧用比较法,解怀古之幽情——《念奴娇·赤壁怀古》教后记

◎周佳曦

《念奴娇·赤壁怀古》是神宗元丰五年(1082年)苏轼贬官在黄州游览城外赤鼻矶所作的一首咏史怀古词,是学生了解苏轼的一个重要窗口。该词将写景、咏史、怀古融为一体,感伤与感奋交织,表达了复杂深刻的人生感受和旷达超脱的人生态度。但对处于十六七岁的学生来说,人生还是一本过于深奥的书,要理解苏轼“人生如梦”的深沉慨叹确属不易。而巧妙地使用比较法,则可以事半功倍,最大限度地提高教学效果。

一、景物比较

《赤壁怀古》中,苏轼首先描绘了“大江东去”“乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪”的赤壁(赤鼻矶)山水,展现了一幅壮阔宏大、奇险雄伟的赤壁奇景图:陡立的山崖散乱地高插云霄,汹涌的骇浪猛烈地搏击着江岸,一望无际的江面上涌起了千万堆奔腾澎湃的雪浪……寥寥几句,就把读者带入一个惊心动魄的奇险境界。

那么,真实的赤壁(赤鼻矶)是怎样的呢?陆游《入蜀记》说赤鼻矶“亦茅冈耳,略无草木”。范成大《吴船录》亦云:“赤壁,小赤土山也,未见所谓‘乱石穿空’之境,东坡词赋微夸焉。”

学生在与真实的赤壁比较之后,很容易领悟:词中描写的景象融入了作者的主观想象,表面是在写黄州赤壁的景色,实则是在描绘作者心中那万马奔腾、惊心动魄的古战场,从中可以感受到作者阔大的胸襟和不凡的抱负。

二、人物比较

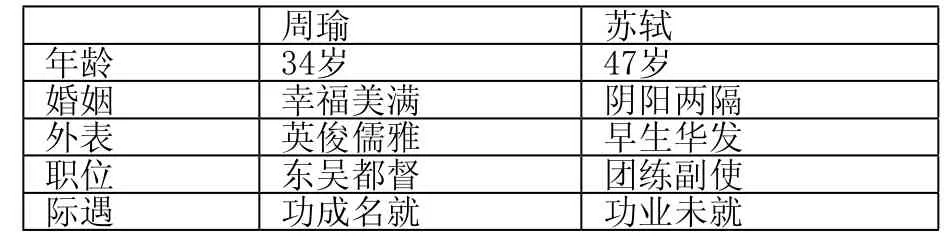

面对滚滚滔滔的长江和赤壁奇景,苏轼想起了千古风流人物周瑜:“遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发,羽扇纶巾。谈笑间、强虏灰飞烟灭。”寥寥数语塑造了周瑜风度儒雅、文武双全、婚姻美满、青年得志、意气风发、建功立业的英雄形象。那么,苏轼是怎样的一种境况呢?引导学生完成表格填写:

周瑜 苏轼年龄 34岁 47岁婚姻 幸福美满 阴阳两隔外表 英俊儒雅 早生华发职位 东吴都督 团练副使际遇 功成名就 功业未就

经过比较,学生不难理解苏轼为什么在众多的英雄人物中独独写周瑜——周瑜饱满的人生状态是旧时代所有受儒家思想主导的知识分子孜孜以求的人生境界。苏轼在对周瑜的赞赏中,是含着几分羡慕和伤感的,自己本满腹才华,有儒家积极的入世精神,但命运多舛,仕途坎坷,被贬黄州。相形之下,他怎不黯然神伤?故只能自嘲“故国神游,多情应笑我,早生华发”了。这句话充满了词人壮志未酬、功业未就的苦涩、酸辛、惆怅和伤感。

三、诗赋比较

结句“人生如梦,一尊还酹江月”是学生理解的难点所在。人生如梦一般……作者到底是在感叹什么呢?“一尊还酹江月”传达出怎样的情怀呢?在组织学生个性化阅读的基础上,笔者引导学生把视线投向作者同时期所写的《赤壁赋》,既然同样作于苏轼一生最困难的时期之一——黄州贬官,二者在思想情感上就有许多可以互为印证补充的共通之处。

在《赤壁赋》中,苏轼借客之口,表达了人生的悲哀:当年“酾酒临江,横槊赋诗”的一世之雄曹操而今踪迹难寻,那更何况“寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟”的普通人呢?人生苦短,江月永恒。这种伤怀与《赤壁怀古》中“大江东去,浪淘尽、千古风流人物”是一致的。大江永远滚滚滔滔,而千古人物不过风流一时,在永恒的自然面前,再大的功业也不过是过眼烟云。但是,水逝去而长流,月盈亏而永生,物与我皆无尽,故无须“哀吾生之须臾,羡长江之无穷”。“且夫天地之间,物各有主,苟非吾之所有,虽一毫而莫取。惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭,是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适。”苏轼就这样说服了客——即矛盾苦闷的自己,从而“转悲为喜”。可以说黄州的自然山水不仅给失意的苏轼带来情感的慰藉,更给予他哲理的启迪,他由此对人生大彻大悟,物我同一,恬然自适,实现了精神上的超脱。

由此可见,“人生如梦”是在感叹人生的短暂、虚幻。虽然有其消极的一面,但它帮助苏轼摆脱了政治理想破灭的惶恐,这样的感叹中便又多了几分释然,是一种顿悟后的轻松——既然人生犹如梦一般短暂、虚幻,所有风流人物也都随着大江而洗涤荡尽了,那么又何必过于执着呢?那就放下吧,人生的内容并不仅仅是这些。“一尊还酹江月”则显示彻悟后的作者感情从惆怅伤感中解脱出来,复归于平静,表现出一种洒脱的人生态度和豁达的胸襟。

四、内涵比较

懂得“放下”,是苏轼旷达人生的重要体现。那么,如何理解他的放下呢?大多数同学对此是模糊的。这时,可引出身边鲜活的例子,让学生思辨:

生活中有这样一些同学,有的缺乏人生追求,随波逐流;有的遇到一点挫折困难就举步不前,半途而废。对于师长的劝告他们往往不以为意,说这是在学苏轼的超脱达观,随遇而安,懂得“放下”。大家觉得这是苏轼的“放下”吗?

在教师的引导下,学生们发现,苏轼收获了丰硕的人生,他的“放下”,是为了更好地生活,是对命运的坦诚拥抱和个人生命的充分绽放——其本质是对生活的热爱与珍惜,是积极的,是有追求的。而上述同学的人生收获将是贫瘠的,他们所谓的“放下”其实是安于现状,得过且过,没有追求,虚度光阴,或是遇到一点挫折就懈怠不前——其实质是一种“放任”或“放弃”,是消极的,根本不能与苏轼的“放下”相提并论,混为一谈。

此时,教师可顺势而为,指出苏轼人生的几度沉浮。他并非天生就是那么超脱的,也曾经想过自杀,后来在黄州走向了人生的成熟,实现了“小我”向“超我”的蜕变。所以,苏轼的超脱,是大度的包容,是历经暴风骤雨后的云淡风轻,是直面多舛人生的坚韧和豁达,是阅尽生活波澜,看遍世事变迁,熔铸儒道佛思想精髓的生命智慧。这样,学生对苏轼“放下”的内涵就会理解得更深。

五、境界比较

(一)苏轼与柳宗元

唐朝柳宗元的政治生命与苏轼颇多相似,少有才名,早有大志,25岁已是“文章称首”的长安才子,政坛新锐。因拥护王叔文的改革,被贬永州司马。仕途失意,为了排解内心的愤懑,柳宗元常常不避幽远,探山访水,写下了著名的《永州八记》,展现出永州山水的特有风姿,在山水美中聊以自慰。但柳宗元寄情山水,只是暂时“放下”,并没有彻底完全“放下”。比如《小石潭记》前半部分写景之佳,水之清,鱼之乐,清静神乐是主旋律。但后文写潭之静,触景伤情,“凄神寒骨,悄怆幽邃”“以其境过清,不可久居”,形成了感情从“乐”到“凄”的大幅度滑坡。这种凄苦孤寂的心境,有力地反衬出作者无法摆脱失意抑郁的压抑心情。

(二)苏轼与陶渊明

东晋诗人陶渊明早年受过儒家教育,有过“猛志逸四海,骞翮思远翥”的志向,也受到道家思想的熏陶,“少无适俗韵,性本爱丘山”,在他身上,兼有道家和儒家两种修养。出于对社会人事虚伪黑暗的清醒认识,对污浊官场的失望,41岁的陶渊明最终解印归田,脱离官场,保持人格的高洁。“羁鸟恋旧林,池鱼思故渊”“久在樊笼里,复得返自然”,陶渊明洁身自好,隐居避世,他是坚决的欣幸的,对仕途放下得也很彻底;但苏轼能在俗世中超然自适,进退自如,宠辱不惊,活得有声有色、有滋有味,同样活出自己的风骨,他的“放下”就显得更为积极、超脱。

(周佳曦江苏 扬州商务高等职业学校副教授225000)