全家进城农民工城市落户需求及影响因素实证研究——以西安市为例

● 刘燕 李录堂

在推进以人为核心的新型城镇化进程中,特别要解决好农村剩余劳动力进城落户问题。2013 年,陕西省在贯彻落实陕政发〔2010〕26 号文件《陕西省人民政府关于加大力度推进有条件的农村居民进城落户的意见》工作中取得巨大进展,全省共办理进城落户农民120.1426 万人,从进城落户人群来看,进城务工经商人员34.7 万人,占总数的28.9%,所占比重最高,且较往年来看,进城务工经商人员所占比重有显著增加(陕西省进城办,2013)。由此可见农民工成为推动有条件农村居民进城落户的主力军。周敏(2011)对西安市农民工生存状况调查中显示,已婚农民工占67.3%,其中夫妻两人带孩子来的占11.1%,夫妻、孩子及父母同来的占4.6%,也就是说当前西安市农民工进入城市从家庭结构上来看已经出现了个人进城、夫妻进城、全家进城这三种类型。已经实现全家进城的农民工相对于其他阶段的农民工来说,与农村的联系相对会减少到最低,对城镇户籍、长期固定住所和子女入学有着最为强烈的需求(李录堂,2014),且这种落户需求从经济能力和社会能力方面相对于其他阶段的农民工更为成熟可行。另外,全家进城农民工实现落户将能够最大限度地避免由于个人进城落户所产生的农民工夫妻两地分居、留守儿童、空巢老人等社会问题。以往的研究将所有农民工放在一个范畴进行落户意愿研究,但是我们认为农民工进城落户是一个逐步推进的过程(李录堂,2014),它一般经历了个人进城——夫妻进城——全家进城——全家进城落户这几个阶段,也就是说进城落户是农民工进城的高级阶段。所以本文将农民工进行阶段性层次划分,锁定进城较高层次的全家进城农民工,探讨他们的需求以及影响其落户需求的因素,从而对政策制定做出思考和建议。

一、数据来源及基本特征

本文所用数据均来源于实地调查,调查对象为西安市农民工,调研时间为2013 年12 月至2014 年4 月。调研一方面以问卷调查和个人访谈相结合的方式,获得第一手资料;另一方面积极走访陕西省人力资源和社会保障厅农民工工作处,获得西安地区农民工相关官方资料。在确定地域和行业类别后,选择采用“配额抽样”的方式,调查人员采用随机与方便相结合的方式确定样本单位。问卷内容涉及农民工基本情况、收支情况、住房情况、土地情况、子女教育情况、就业情况、城市融入、社会保障、户籍、家庭等60 个具体问题。共发放问卷1200 份,回收1200 份,有效样本数据1146 个,有效率为95.5%。我们将所有样本按照当前进城人员情况划分为三类:个人进城、夫妻进城、全家进城。个人进城状态农民工588 人,占51.3%,夫妻进城状态农民工350 人,占30.5%,剔除个人进城状态和夫妻进城状态的样本,剩余208 份为全家进城的样本,所占比例约为18.2%。可见,当前西安市农民工进城状态呈现出“金字塔”型,最下面一层是个人进城状态,人数最多;中间为夫妻进城状态;最高层为全家进城状态,人数最少。

二、全家进城农民工的需求分析

(一)全家进城农民工基本特征

全家进城的农民工基本特征(见表1),男性160 人,占76.9%,女性48 人,占23.1%;年龄方面, 36-45 岁人数最多,为110 人,占52.9%;文化程度方面,具有初中和高中文化的人数较多,分别为76 人,占36.5%;高中70 人,占33.7%;打工时间方面,10 年以上的占比最多,达90 人,占43.3%。

调研发现:全家进城的农民工中有落户需求的164 人,占78.8%,可见全家进城农民工中有绝大部分农民工已经产生落户需求。在对个人进城状态和夫妻进城状态农民工进行落户需求测试时,个人进城状态农民工中有落户需求的占到55.1%,夫妻进城状态农民工中有落户需求的占到50.9%,这两个数值都远远低于全家进城状态农民工中有落户需求人数的比例。

(二)全家进城农民工的经济需求

1.住房需求

全家进城的农民工中,现有人均住房情况为:5 平米以下占27.9%,5-10 平米占12.5%,10-15 平米占12.5%,15-20 平米占7.7%,20 平米以上占39.4%,占比最多的是20 平米以上。

对“所需住房结构”这个指标的测试结果可以发现,全家进城的农民工,超过一半以上都选择了两室一厅,占到57.7%。而对集体宿舍和单人宿舍的需求比较低,对一室一厅的需求要低于对单身宿舍的需求,我们在个别访谈中了解到,农民工认为一室一厅与单人宿舍对于他们在实用性上差别并不大,但是单人宿舍的价格相对比一室一厅要便宜,这也就是为什么相对于一室一厅,选择单人宿舍的农民工更多一些的原因。对落户需求与住房结构需求进行交互分析我们发现,在选择两室一厅的样本中,有91.7%是具有落户需求的,也就是说有落户需求的农民工对住房结构需求更高一些。

对于住房来源需求,选择政府建经济适用房的占19.2%,选择政府建廉租房的占29.8%,选择政府建公共租赁房的占4.8%,选择政府或单位提供住房补贴的占8.7%,选择用人单位免费(或象征性收费)提供租房的占15.4%,选择买商品房的占19.2%,选择其他的占2.9%。可以看出,对于全家进城的农民工选择政府建廉租房的所占比重最大,选择买商品房和经济适用房的比重相同,合计占到了38.4%,可见,全家进城农民工希望在城市有稳定的住所。

表1 全家进城农民工样本特征表

对于城市买房意愿,统计结果显示,有买房需求的占60.6%,在有买房需求的样本中,有落户需求的占79.4%。

在宅基地置换城市房产需求和宅基地处理方式需求上,我们可以看到,没有置换需求的占52.9%,有置换成城市房产需求的占30.8%,置换成城市社保的占4.8%,置换成子女城市教育专项资金和置换成一笔现金的均占5.8%。可见大部分全家进城农民工不愿意进行宅基地的置换。在有置换需求的样本中,置换成城市房产的比重最高。通过交互分析发现,在有置换需求的农民工中,有落户需求的占79.6%,可见有落户需求的农民工绝大部分是具有宅基地置换需求的。

2.子女教育需求

全家进城农民工中,该项空白的占20.2%,选择农村学校的占9.6%,选择城市农民工子弟学校的占7.7%,选择城市普通公办学校的占47.1%,选择城市重点公办学校的占12.5%,选择城市民办学校的占2.9%。在期望子女就学类型中,该项空白的占4.8%,选择“城市重点公办学校”的占66.3%,选择城市普通公办学校占16.3%,二者总共占86.9%,选择城市农民工子弟学校的占10.6%,选择城市民办学校的占1.0%,选择农村学校的占1.0%。可见农民工对子女教育非常重视,八成以上的农民工希望子女进入城市公办学校学习。

3.土地需求

我们测试了农民工对于责任田的放弃需求、对责任田处理方式的需求和对宅基地处理方式的需求。对于责任田放弃需求,有75.0%的农民工不愿意放弃土地,大多数农民工对土地仍然有强烈的保有需求。通过交互分析,我们发现在有放弃土地需求的样本当中,有落户需求的样本数量占到了80.8%。在对责任田放弃需求与定居需求和落户需求的相关性分析中发现,责任田放弃需求与定居需求和落户需求没有明显的相关关系,说明全家进城农民工在考虑落户问题时,是否放弃责任田对其影响并不大。有趣的是,统计结果显示,在有落户需求的农民工中有74.3%的农民工不愿意放弃土地,在我国当前制度体系下,既要在城镇落户又不想放弃土地,这在绝大部分地区是难以实现的,当然这也反映了农民工真实的心理需求。

(三)全家进城农民工的社会需求

1.户籍需求

全家进城农民工对于户籍重要性的选择中,认为户籍重要性是“非常不重要”占2.9%,认为“不重要”的占22.1%,认为“一般”的占26.9%,认为“重要”的占28.8%,认为“非常重要”的占19.2%。认为户籍“重要”和“非常重要”的样本中,有落户需求的占96.0%。通过相关性检验发现户籍重要性与落户需求在0.01 水平上显著正相关。这说明位于全家转移需求层上的农民工在考虑落户问题时,户籍有一定的影响。

2.社会认同需求

此项需求我们用问题“您认为获得与城市居民同等待遇”来测度。统计结果显示,认为市民待遇“非常不重要”的为0,选择“不重要”的占3.8%,“非常重要”的占30.8%,“重要”的占57.7%,“一般”的占7.7%。在有落户需求的农民工中,有95.1%选择“重要”或“非常重要”,在认为重要和非常重要的农民工中,有落户需求的占84.8%。由此可见,位于全家转移需求层上的农民工对于社会认同的需求是多么强烈。进一步在对社会认同需求与落户需求的相关性检验中,社会认同需求与落户需求在0.01 水平上显著正相关。

三、全家进城农民工城市落户需求影响因素的实证分析

(一)研究假设

根据学者们对影响农村剩余劳动力转移需求因素的研究,我们最终确定从个体因素、经济因素、社会因素三个方面对全家进城农民工城市落户影响因素进行分析。三方面因素我们均从外部和内部两个方面进行变量选取。在内部因素变量测试方式上,我们采用Likerts 5 分量表的形式对其进行测量和评估,例如:“非常不重要”赋值为“1”,“不重要”赋值为“2”,“一般”赋值为“3”,“重要”赋值为“4”,“非常重要”赋值为“5”,其余自变量赋值与此类似。

1.个体因素研究假设

第一,个体外部因素相关变量及研究假设。个体外部因素我们选取了性别、年龄、文化程度、打工时间4 个变量。

(1)性别。男性赋值为1,女性赋值为2。假设性别与落户需求呈负相关。

(2)年龄。年龄划分为5个阶段,18岁以下,18-25岁,26-35 岁,36-45 岁,45-55 岁,56 岁以上,赋值由小到大。“年龄”这项指标对落户需求的影响待定。

(3)文化程度。化程度划分为:小学及小学以下,初中,高中,大专,大专以上。“文化程度”变量赋值由小到大,该指标对落户需求的影响可能呈正相关。

(4)打工时间。打工时间划分为:1 年以下,1 年以上-3 年,3 年以上-5 年,5 年以上-10 年,10 年以上,赋值由小到大。 “打工时间”对落户需求影响可能呈显著正相关。

第二,个体内部因素相关变量及研究假设。个体内部因素是指农村剩余劳动力的主观意向。根据计划行为(TPB)理论,它主要体现为态度倾向、主观规范和控制认知三个方面。

态度是个人根据自身的道德观和价值观对事物的评价及表现出来的行为倾向,其来源于基本的欲望、需求与信念,为满足个体需要而产生的各种倾向则是态度的重要表现。根据需要层次理论,可以将态度倾向因素分解成为了追求更高经济收入、追求子女优质教育、寻求更多发展机会三个因素。主观规范是个人在决策是否采取某项特定行为时所感受到的社会压力,它反映的是对个体有重要影响的他人或团体给个体行为决策带来的影响。根据新经济迁移理论可知在农民工进城落户需求产生过程中家人和亲友的意见会对其产生较大的影响。所以,本研究选择家人亲朋赞同态度这个因素作为反映主观规范的观察变量。控制认知是个体对实施某项行为难易程度的认知,它反映的是个体对影响某项行为的因素对行为所产生的积极或消极作用的感知。它包括个体对自身所具备条件的感知,以及个体认知能力和信心。所以我们选择进城所具备条件能力判断这个因素作为反映控制认知因素的观察变量。最终我们选取获得更高经济收入、让子女获得更好教育、寻求更多发展机会、家人亲朋赞同态度、进城具备能力条件判断5个变量指标。(1)获得更高经济收入。“获得更高经济收入”这项指标对落户需求的影响可能呈正相关。(2)让子女获得更好教育。“让子女获得更好教育” 这项指标可能与落户需求有显著正相关。(3)寻求更多发展机会。“寻求更多发展机会”这项指标对于落户需求的影响可能呈正相关。(4)进城具备能力条件判断。“进城具备能力条件判断” 指标可能对落户需求的影响呈正相关。(5)家人亲朋赞同态度。“家人亲朋赞同态度”指标可能与落户需求有显著正相关。

2.经济因素研究假设

第一,经济外部因素相关变量及研究假设。经济外部因素我们选择了打工月收入、耕地面积、城市人均住房面积、子女教育费用4 个变量。(1)打工月收入。“打工月收入”这项指标对落户需求的影响可能呈负相关。(2)耕地面积。“耕地面积”这项指标对落户需求的影响可能呈负相关。(3)城市住房面积。“城市住房面积”这项指标对落户需求影响待定。(4)子女教育费用。该项指标与落户需求可能呈负相关。

第二,经济内部因素相关变量及研究假设。经济内部因素包括城市买房意愿和宅基地置换城市房产意愿。(1)城市买房意愿。这项指标与落户需求可能呈正相关。(2)宅基地置换城市房产意愿。这项指标与落户需求可能呈正相关。

3.社会因素研究假设

第一,社会外部因素相关变量及研究假设。社会外部因素我们选取了社会资本、落户政策了解程度、土地政策了解程度3 个变量。(1)社会资本。有的学者将社会资本称为社会关系网络。王毅杰(2005)将社会关系网络变量转变为在城市的亲属、朋友和相识规模。我们在此用“在城市的亲戚朋友”这项指标来表征社会资本变量。“社会资本”对落户需求的影响可能呈正相关。(2)落户政策了解程度。“落户政策了解程度”指标对落户需求的影响可能呈显著正相关。(3)土地政策了解程度。“土地政策了解程度”对落户需求可能呈正相关。

第二,社会内部因素相关变量及研究假设。社会内部因素包括城市归属度、制度压力、对子女期望3 个变量。(1)城市归属度。该变量由3 项指标构成:被排斥感、城市生活适应度、市民待遇重要性。“被排斥感”赋值由小到大,对落户需求的影响可能呈正相关;“城市生活适应性”赋值由小到大,可能与落户需求呈正相关;“市民待遇重要性”赋值由小到大,可能与落户需求呈正相关。(2)制度压力。该变量由户籍重要性、户籍对解决麻烦的作用、户籍提升身份作用3 个指标构成。三个指标赋值均由小到大,对落户需求的影响均可能呈正相关。(3)对子女期望。“希望子女将来留在城里”,该指标赋值由小到大,可能与落户需求呈正相关。

变量赋值作用方向假设如表2 所示。

(二)模型选取

鉴于因变量为二分变量,农民工在“有城市落户打算”与“没有城市落户打算”之间进行选择的概率由三方面因素情况决定,因此采用二项 Logistic 模型比较理想。根据影响效应预测分析,将农民工落户需求作为因变量,将个体因素、经济因素、社会因素作为自变量,建立落户需求实证模型。即:

落户需求=f(个体因素,经济因素,社会因素,其它) (1)

表2 落户需求影响因素变量赋值、作用方向假设

将“有城市落户打算”定义为 y=1,将“没有城市落户打算”定义为 y=0。设 y=1 的概率为 p,则y 的概率函数为:

模型基本形式为(吴罗发,2009):

在(3)式中,pi表示农民工有城市落户需求的概率,i 为农民工编号;j 为影响因素编号,βj为第j 影响因素的回归系数;m 为影响这一概率的因素个数;xij为自变量,表示第i 个样本农户的第 j 种影响因素;α 为回归截距。

(三)数据计算

运用SPSS 17.0 软件包对208 份问卷数据进行Logistic回归处理。将落户需求(Y)作为因变量,将性别(X1)、年龄(X2)、文化程 度(X3)、打工时间(X4)、获得更高经济收入(X5)……户籍对提高地位作用(X25)等25 个自变量,全部引入logistic 回归方程,获得模型1。在此基础上,运用Wald 向后统计法,将进入和删除标准设为0.05 和0.10水平,逐一删除显著水平不符合保留要求的自变量(虞小强,2012),直到剩下的变量在既定水平上呈现出显著为止,一般系统最后一步获得的模型即为最优模型,模型表达式为:

Y= -102.704-5.856X2+2.852X3+7.039X4+3.507X6+22.582X8-7.631X9-2.988X12+4.777X23+4.705X25(4)

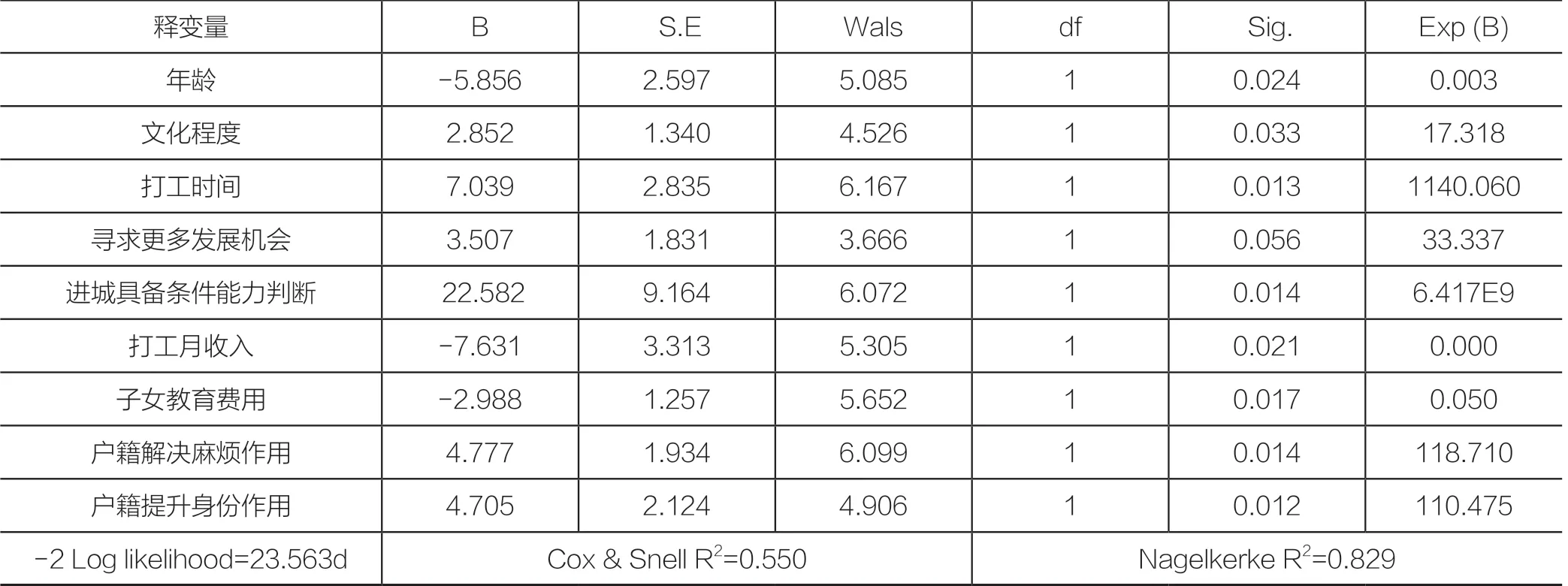

(四)结果分析

从模型(4)的统计分析结果看(见表3),-2Loglikelihood 取值为23.563d,Cox & Snell R2的取值>0.5,Nagelkerke R2=0.829 说明模型能解释82.9%的变量,故模型拟合优度达到研究的科学性要求,能够用来分析所要解释的因变量。本研究分析模型以模型(4)为主,对影响农民工进城行为的主要因素及其显著性进行模拟分析。从表3 的统计结果可以看出,年龄(X2)、文化程度(X3)、打工时间(X4)、寻求更多发展机会(X6)、进城具备条件判断(X8)、打工收入(X9)、子女教育费用(X12)、户籍解决麻烦作用(X23)、户籍提升身份作用(X24)等9 个变量的回归系数均达到显著性水平。

第一,年龄与落户需求呈显著负相关。年龄与落户需求在0.024 水平上呈显著负相关关系。说明位于全家转移需求层的农民工中年龄越小的越倾向于产生落户需求。全家进城农民工年纪集中在26 ~55 岁,其中36 ~55 岁的农民工占到了一半以上,年纪较轻的农民工在城市的经济积累不足,却是上有老下有小生活负担较重,没有户籍使得他们在城市面临许多问题时难以解决,比如孩子上学问题,某些工作对户口有限制等等,这就使得他们相对于年龄较大的农民工对户籍的渴望更加急迫一些。

第二,文化程度与落户需求呈显著正相关。文化程度与落户需求在0.033 水平上呈现出显著正相关关系。说明文化程度越高的农民工越倾向于产生落户需求,文化程度较高的农民工对未来生活的要求更高一些,对自己未来的发展有更多的追求,而且他们相对文化程度较低的农民工有更大的能力来抵御城市生活的风险,所以他们更倾向于产生落户需求,有了户口可以消除他们在城市就业过程中的一些阻碍,为他们获得更好的工作和生活铺平道路。

表3 Logistic 回归模型(4)的统计分析结果

第三,打工时间与落户需求呈显著正相关。打工时间与落户需求在0.013 水平上呈现出显著正相关关系。说明打工时间越长的农民工越倾向于产生落户需求,打工时间越长与所在城市结下的情感越深,越能接受城市文明逐渐适应城市生活方式,越希望成为一名真正的城市居民。而只有获得户籍才能够从法律上被认可,真正成为城市公民,享有户籍所带来的一系列保障,包括子女教育和就业等各个方面。

第四,寻求更多发展机会与落户需求呈显著正相关。寻求更多发展机会与落户需求在0.056 水平上呈现出显著正相关关系。说明认为寻求更多发展机会对自己越重要的农民工越倾向于产生落户需求,这是因为在就业的过程中,是否具备城市户籍成了一些单位用人的一个基本硬性条件,所以农民工只有获得城市户籍才能打破这一在就业方面的瓶颈。

第五,进城具备条件能力判断与落户需求呈显著正相关。进城具备条件能力判断与落户需求在0.014 水平上呈现出显著正相关关系。说明农民工在考虑落户与否时是非常理性的,因为一旦获得户籍便从法律上变更了原有的农民身份,这就意味着他必须放弃原来赖以生存的土地,彻底告别以往祖祖辈辈熟悉的生活方式,而且这一切是不可逆的,如果农民工认为自己能够承担由此带来的风险,认为自己有能力适应并负担未来在城市工作生活所带来的一切后果,那么他们就倾向于产生落户需求,反过来如果他们认为自己不足以承担这一切,那么就会抑制他们产生落户需求。

第六,打工月收入与落户需求呈显著负相关关系。打工月收入与落户需求在0.021 水平上呈现出显著负相关关系。说明全家进城农民工,打工月收入越低者越倾向于产生落户需求,这与一些学者的研究结果是一致的。打工收入较高者不在乎户籍给他们带来的在生活和就业方面的一些方便,取得城市户籍会使得他们必须放弃农村土地和宅基地,这对他们来说其实是一种损失,所以在这种理性思考之下无疑会抑制落户需求的产生。

第七,子女教育费用与落户需求呈显著负相关。子女教育费用与落户需求在0.017 水平上呈现出显著负相关关系。说明位于全家转移需求层的农民工,其子女教育费用越少越倾向于产生落户需求,子女教育费用过高会加重农民工在城市的经济负担,农民工打工收入过多的分配于子女教育必然会影响农民工在城市生活的其他方面,降低农民工在城市的整个生活质量,对比农村低成本的生活,农民工对城市的归属感就会受到影响,由此抑制了农民工落户需求的产生。在我们的访谈中也发现,有一部分全家进城农民工在谈到落户问题时表示,等到把孩子供完上大学他们就返回农村,觉得农村的生活成本低,节奏慢,城里消费太高,生活方式他们也不太适应,回到农村也不会给孩子们添什么麻烦,但是现在为了孩子没办法只能这样坚持着。

第八,户籍解决麻烦作用与落户需求呈显著正相关。户籍解决麻烦作用与落户需求在0.014 水平上呈现出显著正相关关系。说明全家进城农民工认为户籍能够帮助自己解决生活中的麻烦起到的作用越大,越倾向于产生落户需求。这表明农民工获取城市户籍的一个很重要的原因是没有户籍给他们的实际工作和生活带来了很大麻烦,这体现出当前户籍制度在农民工就业、生活等方面具有较大负面影响。

第九,户籍提升身份作用与落户需求呈显著正相关。户籍提高身份作用与落户需求在0.012 水平上呈现出显著正相关关系。说明如果全家进城农民工认为取得户籍对其提高身份地位有很大作用,那么他们就越倾向于产生落户需求,这首先反映了农民工自身认为“农民工”身份就低人一等,而生活在城市所受到的种种不公平的待遇和歧视在他们看来应该归咎于没有城市户籍这个原因,所以取得城市户籍就成为了他们提升自己身份获得市民待遇的必经之路。

四、结论及政策思考

(一)结论

通过以上分析可以得出:在进城较高层次的全家进城农民工中年纪越轻的、文化程度越高的、打工时间越长的越倾向于产生落户需求,说明年轻、文化程度高的农民工对城市生活有更多的向往,希望通过自己的努力能够跳出农村,让自己和下一代进入城市成为城里人。所以我们会发现,希望得到更多发展机会的农民工越倾向于产生落户需求,而打工时间越长越能够体验到没有户籍会给工作和生活带来很多不便,这些农民工恰恰是在全家进城农民工中打工收入较低的群体,收入较高的农民工对于户籍能够解决的那些麻烦也就不在乎了,相反,全家进城农民工收入较高者不获得城市户籍反而能够保留农村土地,获取更多利益,城市户籍对他们已经不具有吸引力。全家进城农民工落户城市的目的在于获取更多的发展机会,而户籍在农民工就业过程中给其带来了不少的麻烦,将农民工排斥在就业公平体系之外,阻碍了农民工职业生涯的发展。农民工希望通过获取城市户籍得到身份的提高和认同,获得公平的就业机会与待遇。子女教育费用过高会降低农民工在城市的生活质量,让农民工失去在城市落户永久生活下去的兴趣,他们对获得城市户籍持观望态度,如果经过对进城应具备条件和能力的理性考量他们仍旧没有发现在城市会对他们的生活质量有什么提升,那么将来在供孩子读完书后就会选择返回农村,如此一来便不会产生落户需求。

(二)政策思考

按照现行的制度,在城镇落户就必须放弃土地,那么逻辑上农民工在考虑户口迁移问题时必然会考虑到是否放弃责任田,但是统计结果却显示二者之间没有显著相关关系。造成这一结果的因素可能与问卷设计有关,即问卷没有把放弃责任田作为前提条件来询问被调查者“是否具有城市落户意愿”,因此它反映的可能是被调查者在没有考虑责任田放弃条件下的落户意愿。当然也可能有完全不同的解释,即责任田放弃意愿确实对全家进城农民工的落户需求不会产生太大影响,因为从根本上讲他们既希望享受获得城市户口享受城市居民待遇又希望保有农村的责任田,从我们对农民工的责任田放弃意愿的统计上看,后一种解释似乎更为合理,有70%--80%的农民工是不愿意放弃土地的,其实也反映了农民工的真实想法。而我国当前户籍制度改革已经逐步开始能够满足这种需求,比如2014 年11 月,黑龙江、河南率先在省一级层面展开行动,黑龙江省取消农业户口和非农业户口性质划分,统一登记为居民户口,并全面实施居住证制度,原来的农村人口变成居民后,不但可以继续获得土地收益和补贴,还可以享受到与城市居民一样的就业、养老、医疗、教育、住房等社会政策。农民工对这种政策趋势或许有所了解。

通过上面的分析,我们能够看出,当农民工全家进入城市且收入达到一定程度的时候城市户籍对其已经不再具有吸引力,而其中的原因可能要归于土地带给他们的收益,所以要想继续刺激农民工城市落户需求的产生就必须逐渐剥离农村户籍与土地之间的利益关系,当然,这必将是一个长期过程,在这个过程中需要逐步淡化乃至取消户籍与农村土地配置之间的关系,把土地的生存保障功能和就业功能通过农地产权比例化市场流转转化为土地社会保障金和土地规模化公积金(李录堂,2014),所以户籍制度的改革必须与农地市场化的农地制度改革同步进行才能有效促进农民工城市落户。

1.李录堂:《双重保障型农地市场流转机制研究》,陕西人民出版社,2014年版。

2.陕西省进城办:《2013 年全省农村居民进城落户工作督查情况报告》,2013 年。

3.王毅杰:《流动农民留城定居意愿影响因素分析》,载《江苏社会科学》,2005 年第5 期,第26-32 页。

4.吴罗发:《中部地区农民社会养老保险参与需求分析》,载《农业经济问题》,2008 年第4 期,第65-68 页。

5.虞小强:《城镇化进程中农民进城行为研究》,西北农林科技大学博士学位论文,2012 年。

6.周敏:《融合与保护 西安市区农民工生存状况调查研究》,陕西人民出版社,2011 年版。