公务员心理资本、知识获取对创新绩效的影响及中介机制

● 沈卫

当今时代是一个改革的时代,也是一个创新的时代,开拓创新成为社会发展和时代进步的主旋律。如何提高创新能力成为当今组织发展关注的焦点。公务员,作为享有公共职权、公共税收并依法履行公职的特殊群体,受到了社会的广泛关注。然而组织的创新离不了员工个体的创新,员工个体的创新绩效是政府部门创新绩效的动力和源泉。近年来党和国家领导人提出创新型国家建设,尤其是国家创新年的提出,极大地激发了人们的创新精神,公务员队伍创新水平的提高直接影响着其政府部门整体的行政水平改善。创新绩效(Innovative Performance)是指在工作角色、团体或组织中,员工有意识地产生、推进和实现新的想法,从而有助于本职工作、团体或者组织,包括创意的产生、创意的推广和创意的实现三个维度(Janssen&Yperen, 2000)。创新绩效理论的提出和完善为组织赢得竞争优势奠定了基础(Amabile, 1988)。探索提升公务员创新绩效水平的因素,不仅对于公务员个人和政府组织改革和绩效水平改善,而且对于国家整体创新水平的提高均有积极作用。

然而,个体创新绩效的实现既需要外在力量的推动,又需要自身内在动机的牵引,这些因素既包括个体层次上的性格、动机、情绪状态等,也包括团队层次上的团队结构和团队氛围等 (Oldham&Cummings, 1996; Anderson et al., 2004)。在这些因素中,一个很重要的内在影响变量是个体的心理资本(董雅楠等,2014)。心理资本是一种可测量的、可开发的和对工作绩效有促进作用的个体积极心理能力,具有效能、乐观、希望、韧性四个基本特征(Luthans & Youssef, 2004)。已有研究表明员工心理资本和组织公民行为、组织承诺等显著相关(仲理峰,2007),而组织承诺、组织公民行为等态度行为变量对创新绩效也有重要的正向作用(Jafri, 2010; 宝贡敏,2009)。因此,心理资本对创新绩效有重要影响。虽然已有研究已经初步探索了心理资本与创新绩效的关系,但大多是基于企业员工的视角,例如侯二秀(2012)以高科技和新能源企业技术和管理岗位的员工作为样本,探索了心理资本与创新绩效关系及心理契约的影响路径,但是目前的研究并没有从公务员这一特殊的公职人员视角切入,由于公务员职业的特殊性,因此其工作特点与企业员工有着显著的差别。

同时,随着知识经济时代的到来,从外部环境中获取知识已成为组织提高其创新绩效的重要资源,它能够改变组织认知及行为惯性,为组织创造注入新鲜血液,激发创意产生(耿紫珍等,2012)。当前公务员只有不断进行学习,提升自己知识获取的能力,源源不断地从组织内外部获取新的知识充实自己,才能为提升自己的创新绩效。同时,公务员的心理资本对其知识获取能力有着重要作用。只有具有良好心理资本的员工更加富有自信、希望、乐观、韧性(Luthans & Youssef, 2004),才能更好地在知识获取中克服各种困难,获取更多有价值的内外部知识。因此,基于已有研究的不足,本文从知识获取的崭新视角切入,探索知识获取在公务员心理资本与创新绩效直接的关系,从而使公务员在良好心理资本培育的情况下,探索提高其创新绩效的最佳路径,实现政府部门服务水平的提高和职能的优化组合,进而为政府部门制定创新型战略和营造创新性组织氛围提供切实可行的指导。

一、文献综述和假设提出

1.心理资本与创新绩效的关系

Luthans(2004)并将心理资本定义为个体的一种一般积极心理因素,具体表现为符合积极组织行为的标准。它超越于人力资本和社会资本之上,在组织中通过投入和开发来获得竞争优势,分为自信、希望、乐观、韧性四个维度(Luthans & Youssef, 2004)。心理资本高的人具有较高的内在动机和一个积极的工作定位,而积极的内在工作动机被认为是个体创新的一个重要驱动因素。具有创造力的员工喜欢从事有风险、不确定和有挑战性的工作,因为创新可能面临经常失败,创新行为具有高度风险性(Carmeli & Schaubroeck, 2007)。所以个体具有自我效能越高,越有可能承担风险,从事挑战性的任务,因而更有可能利用创造性的方法解决问题(Gong et al., 2009)。不仅如此,创新行为要求员工具有坚定不移的内驱力以超越于当前的挑战和挫折,从而适应当前日益变化的环境。有坚韧性的员工能够更好地应对难题和逆境并取得成功,其在面临动态的环境时能够不屈不挠,并能满足创造性解决问题的需要(Luthans et al., 2007)。满怀希望的个体往往是独立的思想者和高度自由者。如果说自我效能意味着我能做这个挑战性的工作,那么希望就意味着我可以以不同的方式做这个挑战性的工作(Luthans et al., 2007)。此外,Sweetman 等人(2010)指出,具有乐观解释性风格的个体往往产生掌控自己命运的感觉,他们对自我的预期是积极的,因而更容易导致创新行为的实现。乐观的员工能够积极地解释工作中的事件并经常拥有积极情感,而这些积极情感能够开阔他们的注意范围,使他们易于产生和接受新观念、新实践并表现出更多的创造性(Carr,2004)。

假设1: 心理资本对创新绩效具有促进作用。

2.心理资本与知识获取的关系

Drucker(1993)指出,在新的经济体系中,知识并非只是一种与人力、资本和土地等并列或同等重要的资源,而是唯一有意义的资源。本研究从管理者个人层面将知识获取界定为管理者通过长期互动交流等方式从其组织内外部获得所需管理创新知识的过程(苏敬勤等,2011)。基于心理认知理论,公务员从组织内外部其他人处获取知识依赖于员工与他人的正式或非正式关系。在建立和维护这种关系过程中,难免会遇到各种困难,拥有积极心理资本的员工会努力克服困难,他们在与人相处时更容易受到他人的接受和认可,得到他人传授的知识和技能。同时,具有良好心理资本的员工更加富有自信、希望、乐观、韧性(Luthans & Youssef, 2004),而Larson 和Luthans(2006)认为,拥有希望的员工都有明确的工作目标、制定了实现目标的切实可行的行动计划并能努力实现目标。因此,具有良好心理资本的公务员会为了实现获取对自己有利的知识会更加努力。

假设2 : 心理资本对知识获取具有促进作用。

3.知识获取对心理资本与创新绩效的中介效应

20 世纪90 年代以来,从知识管理的角度研究政府的创新绩效一直是一个热点问题。已有研究组织创造力的产生需要建立在一定的知识资源基础之上,从外部环境中不断获取和学习则是组织更新知识资源的重要途径(Laursen et al., 2011)。但是,员工不可能掌握和知晓需要的所有信息和知识。知识获取不仅丰富了组织创造所需原材料,更重要的是,它能够改变组织认知及行为惯性,为组织创造注入新鲜血液,激发创意产生(耿紫珍等,2012)。因此,知识获取成为员工产生创新绩效的必需能力。基于认知行为理论,内在的认知会最终影响个体行为的改变。员工从组织内外部其他人处获取知识依赖于员工与他人的正式或非正式关系,在建立和维护这种关系过程中,难免会遇到各种困难,拥有积极心理资本的员工会努力克服困难,他们在与人相处时更容易受到他人的接受和认可,得到他人传授的知识和技能,因此知识获取会在心理资本与创新绩效之间扮演中介的重要角色。

假设3: 知识获取在心理资本与创新绩效之间发挥中介作用。

二、研究方法

1.研究样本

使用自陈式问卷进行便利抽样。调查对象来自北京地区部分的政府部门。共发出问卷450 份,回收400 份,有效问卷380 份,回收率89%,有效回收率85%。无效样本包括填答不全、明显乱填的之外,还包括工作不到半年的被试。在380 个有效样本中,男性占68%,女性占32%,年龄最小为22 岁,最大为59 岁,平均32 岁,学历最低为高中及以下,最高为硕士,其中本科以下占4.2%,本科占56.3%,硕士占38.6%,工作年限最低为半年,最高为31 年。

2.测量工具

心理资本的测量采用柯江林(2008)年基于中国文化本土开发的心理资本量表。采用Likert6 点量表进行评价,从“非常不同意”到“非常同意”,其Cronbach’s α 系数为0.816。

知识获取的测量采用Hooff 和Ridder(2004)开发有关的员工知识获取的量表,采用Likert6 点量表进行评价,从“非常不同意”到“非常同意”,其Cronbach’s α 系数为0.908。

创新绩效的测量采用Janssen(2001)量表,共包含9个项目,采用Likert6 点量表进行评价,从“非常不同意”到“非常同意”,Cronbach’s α 系数为0.958。

控制变量。其中性别、婚姻、学历、工作年限为控制变量。其中,其中,性别:1=女,2=男;年龄状况:1=20~29岁,2=30~39岁,3=40~49岁,4=50岁以上;学历:1=本科以下,2=本科,3=硕士,4=博士;工作年限:1=1 年以内,2=3~5 年,3=5~10 年,4=10 年以上。

3.同源方差检验

为减少同源误差,在问卷的指导语上说明是匿名调查和无对错答案。同时,本研究还运用Harman 单因素检验来验证各研究变量的同源误差程度。结果显示,所有因子共同解释了总变异量的33%,其中因子1 解释了15.53%,没有出现单一因子解释绝大部分变异的现象,说明研究数据的同源误差并不严重。

三、研究结果及分析

1.描述性统计与相关性分析

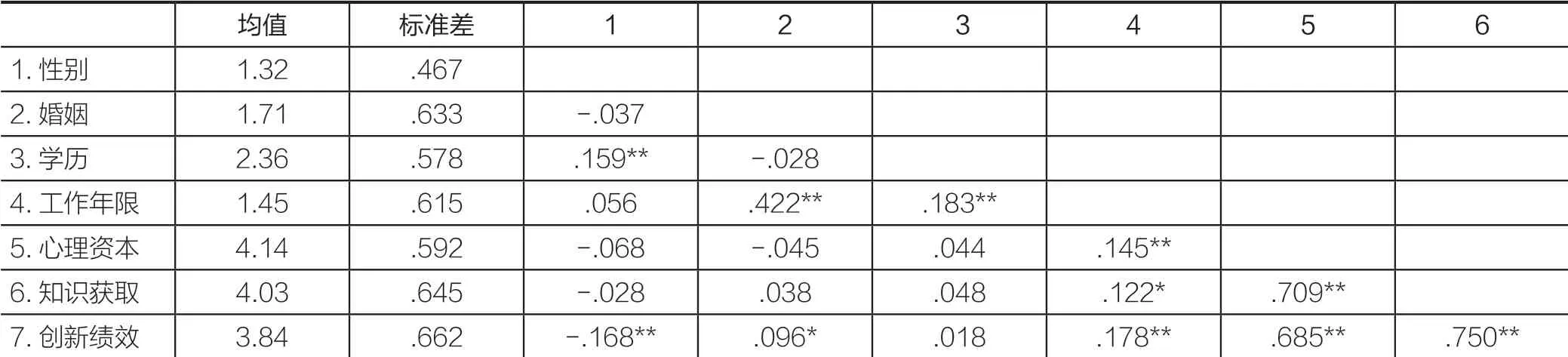

表1 为研究变量的均值、标准差与相关系数矩阵。心理资本与知识获取、创新绩效呈显著正相关;知识获取与创新绩效呈显著正相关。

2.员工心理资本、知识获取与创新绩效的回归分析

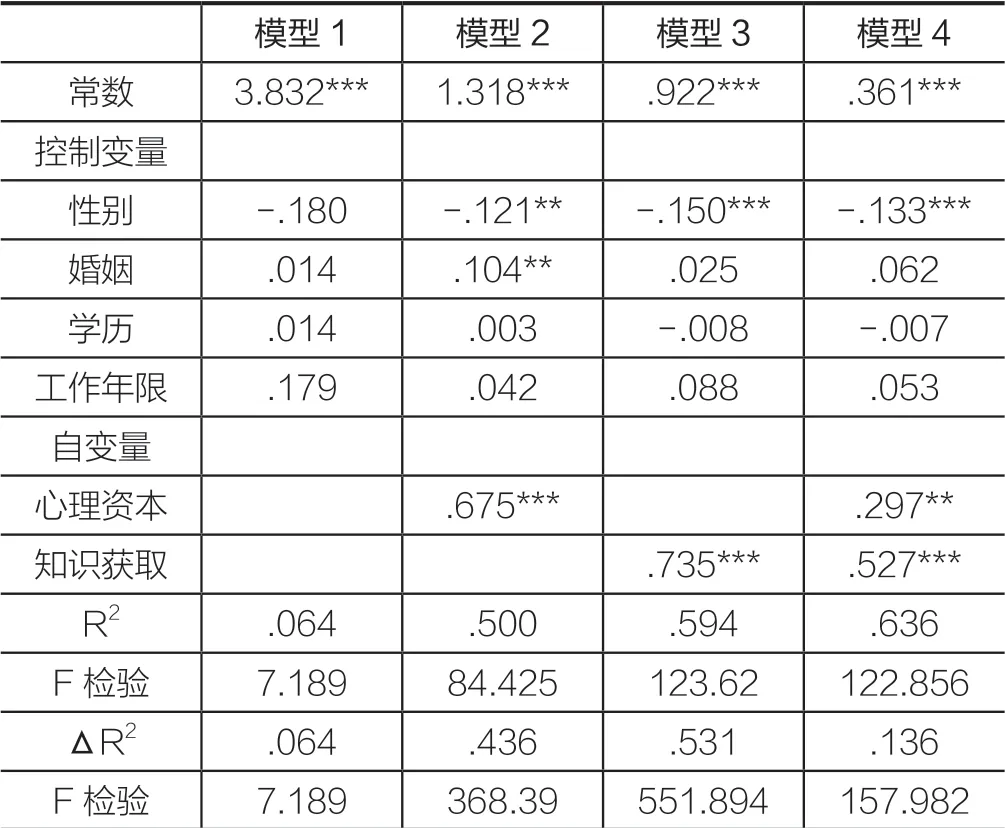

在相关分析的基础上,本研究进行了回归分析。模型2 显示,心理资本的β 值为0.675,达到0.001 的显著水平,说明心理资本对创新绩效具有显著的正向作用,假设1 得到验证。模型3 是将知识获取放入模型,知识获取的β 值为0.735(p<0.001),且达到了显著水平,假设2 得到验证。从解释力来看,在控制了性别、婚姻、学历、工作年限等控制变量以后,心理资本的R2 值为0.50,知识获取的R2 值为0.59,说明两者对创新绩效具有良好的解释力度。模型4 在心理资本的基础上继续将知识获取放入模型,心理资本的β 值变为0.297(p<0.01),知识获取的β值为0.527(p<0.001)。引入知识获取后心理资本的β 值有所下降,且其显著程度也有所下降。因此,知识获取对心理资本与创新绩效具有部分中介作用,假设3 得到验证。模型8 的R2 值为0.636,说明该模型具有良好的解释力度。

表1 变量的描述性统计与相关系数

四、研究结论与展望

1.讨论

本文通过实证研究,分析了公务员心理资本、知识获取和知识整合对创新绩效的影响,并探索了公务员心理资本对创新绩效的影响机制,研究假设均得到验证。

首先,心理资本与创新绩效之间的β 值为0.675,达到0.001 的显著水平,验证了公务员心理资本对创新绩效具有显著的正向作用,其调整后的R2 值达到0.494,表明心理资本对创新绩效具有良好的解释力度。这与侯二秀等(2012)的研究结论相一致,她认为组织通过培养和提升知识员工的心理资本,从而促使知识员工对组织的责任感知增强,进而提高创造力水平和个体在创新过程中的投入,最终提高创新绩效。其次,知识获取对创新绩效具有显著的促进作用。知识获取的β 值为0.735(p<0.001),从解释力来看,在控制了性别、婚姻、学历控制变量以后,知识获取的R2 值0.594,说明这一模型具有良好的解释力度,这与余陈金(2012)的研究结论相符,他同样发现员工的知识获取能力对创新绩效有显著的正向影响关系。复杂多变外部环境以及更新迅速的技术知识让政府自身的创新陷入被动的局面,为此只有合理有效的利用外部知识才能很好的迎合市场变化,从而带来良好的创新绩效。最后,本文验证了知识获取在心理资本与创新绩效之间的中介效应。具有良好心理资本的公务员会以更加乐观和坚韧的态度去外部获取知识,即使遇到困难仍不气馁,并坚持到底,最终实现创意。

2.管理启示

持续创新是当前中国面临的重要课题。如何在日益激烈的竞争中抢得先机,建立优势地位,越来越多的组织把目光投向创新。本文取得的研究结论,对政府部门提升员工创新绩效,赢得持续的竞争优势,提供了一定的借鉴。

首先,政府部门应加强重视公务员心理资本的培育。通过组织各种业余活动,锻炼员工包括自信勇敢、希望乐观、奋发进取、坚韧顽强、包容宽恕、尊敬礼让、谦虚诚稳、感恩奉献等特质。在日常部门管理中,应营造包容、尊敬、谦虚、奉献等组织文化氛围,改善公务员的心理资本,进而提升其创新绩效。

其次,知识获取对创新绩效具有显著的积极影响。在政府管理实务中,需选拔知识获取能力较强的员工,对已经在岗的员工要经常组织各种相关培训,注意加强知识获取的培养和改善。

再次,知识获取对公务员心理资本与创新绩效具有中介作用。因此,政府应该加强内部员工之间的交流,促进知识共享。同时促进员工的外部交流,不断加强员工的心理资本,在较高心理资本的状态下更好地获取外部知识,从而为政府创造更多的创新绩效,提高政府整体的服务水平。

3.研究不足与展望

表2 心理资本、知识获取对创新绩效的影响回归分析

心理资本是一个新兴的研究热点,相关的理论研究和实证研究尚待进一步深入。本文虽然得到了许多研究结果,但仍存在以下不足,需在以后的研究中加以改进和完善。首先,本研究中知识获取量表和创新绩效量表采用国外学者开发的研究量表,由于中西方文化存在一定的差异,因此对研究结果产生会产生一定的不良影响,因此未来研究应围绕我国现实情况开发我国本土化的量表。第二,研究样本需进一步改善。本研究的调查对象以北京地区政府部门员工为主,地域覆盖面仍不够,希望以后的研究能够拓宽调查覆盖面,增强研究结论的普适性。第三,本文采用的横截面数据,未来可进一步展开纵向研究,从而更好地验证各变量直接的关系,从而为改善员工创新绩效提供更多的理论支撑。

1. 宝贡敏、钱源源:《多层次视角下的角色外行为与团队创新绩效》,载《浙江大学学报(人文社会科学版)》,2009 年第5 期,第113-121 页。

2. 董雅楠、韩旭、杨博、贾佳:《心理资本对个体创新绩效作用机制的个案研究——以钱学森的生平事迹为例》,载《管理案例研究与评论》,2014 年第3 期,第233-247 页。

3. 耿紫珍、刘新梅、杨晨辉:《战略导向、外部知识获取对组织创造力的影响》,载《南开管理评论》,2012 年第4 期,第15-27 页。

4. 侯二秀、陈树文、长青:《知识员工心理资本对创新绩效的影响:心理契约的中介》,载《科学学与科学技术管理》,2012 年第6 期,第149-155 页。

5. 柯江林、孙健敏、李永瑞:《心理资本:本土量表的开发及中西比较》,载《心理学报》,2009 年第9 期,第875-888 页。

6. 苏敬勤、林海芬:《管理者社会网络、知识获取与管理创新引进水平》,载《研究与发展管理》,2011 年第6 期,第25-34 页。

7. 余陈金:《外部知识获取、吸收能力与创新绩效的关系研究》,华南理工大学博士学位论文,2012 年。

8. 仲理峰:《心理资本对员工的工作绩效、组织承诺及组织公民行为的影响》,载《心理学报》,2007 年第2 期,第328-334 页。

9. Amablie T M, Conti R, Coon H et al. Assessing the work environment for creativity. Academy of Management Journal, 1996, (5): 1154-1184.

10. Drucker P F. Knowledge-worker productivity: The biggest challenge. California Management Review, 1999, 41(2): 79-94.

11. Hooff & Ridder, Knowledge sharing in context: The influence of organizational commitment, communication climate and CMC use on knowledge sharing. Journal of Knowledge Management, 2004, 8(6): 117-130.

12. Jafri M H. Organizational commitment and employee's innovative behavior: A study in retail sector, Journal of Management Research, 2010, 10(1): 62-68.

13. Jensen Susan M, Fred L. Relationship between entrepreneurs’ psychological capital and their authentic leadership. Journal of Managerial Issues, 2006, 18(2): 254-273.

14. Luthans F, Youssef C M. Human, social and now positive psychological capital management: Investing in people for competitive advantage. Organizational Dynamics, 2004, 33(1):143-160.

15. Laursen K, Masciarelli F, Prencipe A, Regions M. How localized social capital affects innovation and external knowledge acquisition. Organization Science, 2011, 22(5): 1-17.

16. Oldham G. R, Cummings, Anne. Employee creativity: Personal and contextual factors at work. Academy of Management Journal, 1996, 39(3): 607-634.