苎麻织物的纤维素酶与聚氨酯联合抗刺痒整理技术

李甜甜,黄江峰,邵建中,2

(1.浙江理工大学生态染整技术教育部工程研究中心,浙江杭州 310018;2.浙江理工大学先进纺织材料与制备技术教育部重点实验室,浙江杭州 310018)

苎麻是我国具有资源优势的天然纤维素纺织原料。苎麻织物具有自然粗犷的风格,吸湿透气性好,抗菌防腐性优良,但其在服用时存在刺痒感,从而限制了其作为高档纺织面料的应用与发展[1-3]。因而,研究开发苎麻织物的环保型抗刺痒整理技术对提升苎麻产品的附加值和促进苎麻纺织品的广泛应用具有重要意义。

已有研究[4]表明,纤维素酶处理能在一定程度上减轻苎麻织物的刺痒感,但通常伴之织物强力的严重损失。聚氨酯整理可赋予纺织品柔软丰满的手感,并有效改善织物的弹性[5],但聚氨酯在苎麻织物抗刺痒感整理中的研究鲜有报道。针对苎麻织物的刺痒感问题,本文系统研究了单一纤维素酶整理、单一聚氨酯整理、纤维素酶-聚氨酯联合整理对苎麻织物抗刺痒感的效果和纤维形态结构、结晶度及力学性能变化,开发较为有效的苎麻织物抗刺痒整理技术。

1 试验部分

1.1 试验材料及仪器

试剂:纤维素酶80L(上海丹尼悦生物科技有限公司,工业级)、聚氨酯整理剂PA-11(海宁胜晖化学工业有限公司,工业级)、无水乙酸钠(杭州高晶精细化工有限公司,AR)、冰乙酸(上海中翔化学试剂有限公司,AR)等。

织物:27.8 tex纯苎麻半漂机织布,由湖南华升株洲雪松有限公司提供。

仪器:Lambda35型紫外-可见光分光光度计(Perkin Elmer,美国),KES-FB织物风格仪(加藤科技有限公司,日本),YG065H型电子织物强力机(莱州市电子仪器有限公司),SF600+型测色配色仪(DataColor,美国),YG461D型数字式织物透气量仪(温州方圆仪器有限公司),ULTRA55型场发射扫描电子显微镜(Carlzeiss公司,德国),ARL XTRA型X射线衍射仪(Thermo ARL公司,瑞士)。

1.2 试验方法

纤维素酶处理工艺优化:根据纤维素酶供应商的推荐以及前期对酶最佳活力条件的测定,确定酶的应用pH值为4.5,温度为55℃,重点优化酶的使用浓度和时间以单因素试验进行。酶的处理浓度设定在0% ~1.75%(o.w.f)之间,按0.25%的浓度间隔依次试验;酶处理时间在0~150 min之间,按30 min的时间间隔依次试验。浸渍处理的具体工艺流程如下:

聚氨酯整理工艺优化:以单因素试验法进行苎麻织物的聚氨酯整理浸轧工艺优化。整理液浓度设定在0~200 g/L之间,按20 g/L的间隔依次试验;焙烘温度设定在100~190℃之间,按30℃间隔依次进行。具体工艺流程如下:

将优化后的纤维素酶处理工艺和聚氨酯整理工艺相结合,并比较不同的联合整理工序:先聚氨酯整理再纤维素酶整理,或先纤维素酶整理再聚氨酯整理。

1.3 测试方法

1.3.1 刺痒感表征方法及指标

采用基于BP神经网络的织物刺痒感评价方法[6]对苎麻织物进行刺痒感等级预测,结合KESFB织物风格仪测得的织物表面性质和压缩性质[7]的部分指标评价刺痒感。

1.3.2 断裂强力

参照GB/T 3923.1—1997《纺织品织物拉伸性能》中断裂强力和断裂伸长率测定的条样法,应用YG065H型电子织物强力仪,对织物进行断裂强力测试[8]。

1.3.3 白度

应用SF600+测色配色仪测试织物的CIE白度,每个样品在不同部位测3次,取平均值。

1.3.4 透气性

应用YG461D型数字式织物透气量仪测试透气量,选用07号喷嘴,70 mm的流量孔径,100 Pa的试样压差。

1.3.5 结晶度

采用X-射线衍射仪对苎麻纤维结晶度进行测试分析[4]。测试条件为:Kα射线,单色器滤波,Cu靶,λ =0.154 nm,扫描范围2θ=10°~50°,扫描速度0.02(°)/s。根据衍射图谱强度,采用 Segal法[10]计算相对结晶度。

1.3.6 纤维形态结构

应用ULTRA 55场发射扫描电子显微镜观察苎麻纤维的纵向形态结构。工作距离为3~6 mm,加速电压为1 kV,试样无需镀金处理。

2 结果与讨论

2.1 苎麻织物的单一纤维素酶抗刺痒整理

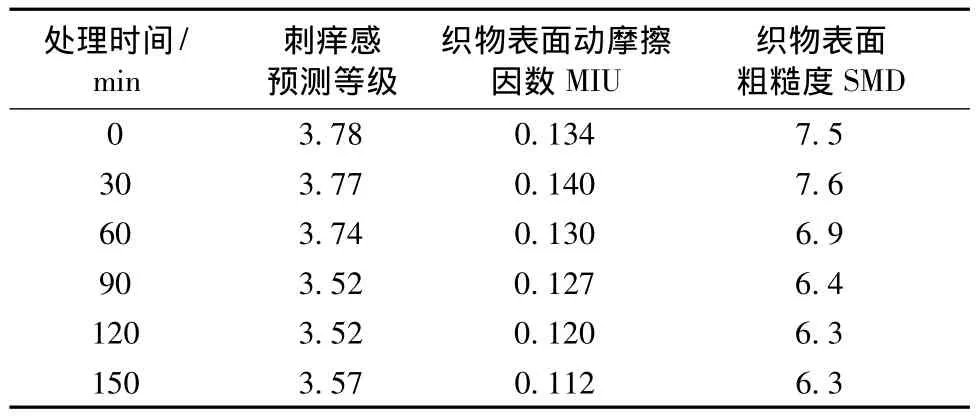

表1、2示出纤维素酶用量和处理时间对苎麻织物刺痒感的影响。

由表1、2可知,随着纤维素酶80 L用量的增加或处理时间延长,苎麻织物的表面粗糙度SMD和表面动摩擦因数MIU有所下降,刺痒感等级也呈下降趋势,但不明显。纤维素酶整理对苎麻纤维素有水解作用,能在一定程度上软化或去除苎麻织物的表面毛羽,提高织物表面的平滑性,使织物表面粗糙度和织物表面动摩擦因数有所下降。而且,纤维表面的部分水解可使织物交织点的松动和纱线中纤维间的松动增加,对改善织物的手感有一定的积极作用,对降低刺痒感也有积极意义。

表1 纤维素酶用量对苎麻织物刺痒感的影响Tab.1 Influence of cellulase concentration on ramie fabric prickle

表2 纤维素酶处理时间对苎麻织物刺痒感的影响Tab.2 Influence of cellulase treatment time on ramie fabric prickle

图1示出纤维素酶用量与处理时间对苎麻织物断裂强力的影响。由图可知,随着纤维素酶用量的增加和处理时间的延长,苎麻织物的断裂强力损失随之增加,尤其是在高浓度的纤维素酶处理后,苎麻织物的断裂强力损失显著增加。由于酶是一种生物大分子,因而纤维素酶对苎麻纤维素纤维的水解作用更易发生在纤维表面和无定形区,而不是对纤维表面整体的均匀剥蚀。在受到外力作用时,纤维素酶处理造成的纤维薄弱结构易形成应力集中,在宏观上表现为织物断裂强力的严重损失。因而,常规的纤维素酶整理并不能显著改善苎麻织物的刺痒感,但对苎麻织物的强力却有明显损伤。进一步的研究发现,苎麻的纤维素酶处理虽未能达到明显的抗刺痒效果,但能与后续的聚氨酯整理起到协同效果。为兼顾较低的织物强力损失率 (不超过20%)和对抗刺痒的积极效果,优选苎麻织物纤维素酶处理的酶用量为 1.0%(o.w.f),处理时间为 60 min。

图1 纤维素酶用量与处理时间对苎麻织物断裂强力的影响Fig.1 Influence of cellulase concentration(a)and treating time(b)on ramie fabric breaking strength

综上所述,经优化的苎麻织物纤维素酶整理工艺为:在pH=4.5、浴比1∶30、室温的溶液中置入织物,逐步升温至55℃,加入纤维素酶1%(o.w.f),保温处理60 min;然后升温至100℃,保温处理10 min,以使酶完全失活,水洗,晾干。

经上述优化工艺处理后苎麻织物的刺痒感及断裂强力数据列于表3。可知,经纤维素酶适度整理工艺处理后,织物的表面粗糙度和表面动摩擦因数有所降低,刺痒感略有下降,断裂强力损失率低于20%。

图2示出纤维素酶整理前后苎麻纤维的XRD图。可见,2θ≈22°的晶面衍射峰强度和 2θ≈18°的非结晶背景衍射峰强度均略有下降,但不明显。这表明,纤维素酶处理对苎麻纤维素的晶型几乎没有影响。由于试验所用纤维素酶的主要成分是内切酶,其对苎麻纤维的催化水解作用主要发生在纤维的无定形区和晶区表面,故对苎麻纤维的结晶度影响不大,对纤维的刚性也影响不大,这与苎麻织物经纤维素酶整理后刺痒感变化不大的现象相吻合。图3示出纤维素酶处理前后苎麻纤维纵向形态结构的电镜照片。

表3 苎麻织物纤维素酶整理前后刺痒感及断裂强力对比Tab.3 Comparison of ramie fabric prickle and breaking strength before and after cellulase finishing

图2 纤维素酶整理前后苎麻纤维的XRD图Fig.2 XRD patterm of ramie fibers before and after cellulase finishing

图3 纤维素酶整理前后苎麻纤维纵向形态结构电镜照片(×1000)Fig.3 SEM images of ramie fibers before and after cellulase finishing(×1000).(a)Original sample;(b)Cellulase finished sample

由图3可见,未经纤维素酶整理的苎麻纤维表面较为光滑,纵向有裂纹和孔洞,纤维显得粗直和刚硬;而经纤维素酶处理后苎麻纤维表面被部分剥蚀,纤维纵向裂纹加深。由上述现象可以推知:苎麻纤维经纤维素酶处理后,纤维表面的微纤弱化,并有裂缝和微孔产生,使得纤维刚性有所降低,织物手感有所改善,刺痒感也随之减轻;然而,纤维表面裂纹和孔洞的扩大会造成苎麻织物断裂强力的严重损失。因此,在进行苎麻织物的纤维素酶整理时必须关注织物断裂强力的变化。

2.2 苎麻织物的聚氨酯抗刺痒整理

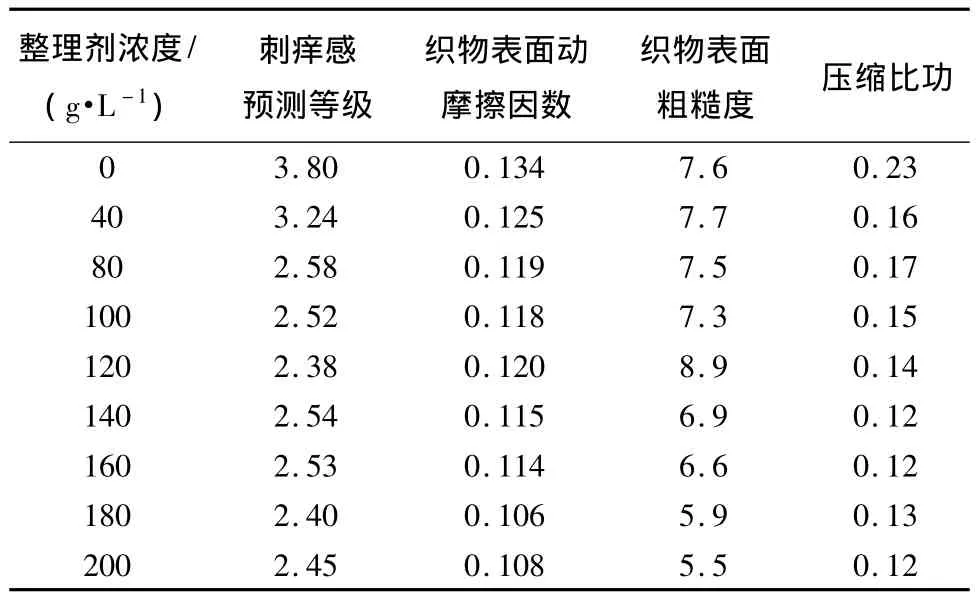

表4、5示出苎麻织物刺痒感随聚氨酯整理剂PA-11浓度和焙烘温度的变化情况。由表4可知,经聚氨酯整理后,苎麻织物表面的粗糙度和动摩擦因数均降低,压缩比功(单位面积内对织物压缩所做的功)明显降低,从而使苎麻织物的刺痒感得以降低。随着聚氨酯整理剂浓度的提高,苎麻织物的刺痒感下降。

表4 聚氨酯整理剂PA-11浓度对苎麻织物抗刺痒整理效果的影响Tab.4 Influence of polyurethane PA-11 concentration on ramie fabric prickle

表5 焙烘温度对聚氨酯整理苎麻织物刺痒感的影响Tab.5 Influence of curing temperature on ramie fabric prickle in polyurethane finishing

由表5可知,随着焙烘温度的升高,苎麻织物的表面性质有所改善,但温度过高时,织物会变硬。

聚氨酯整理提高苎麻织物抗刺痒感的原因可能是:在焙烘条件下聚氨酯整理剂上的异氰酸酯活性基团脱去保护基而恢复其超强的反应活性,可与苎麻纤维上的羟基发生反应,也可与聚氨酯大分子上的其他活性基团发生反应,在织物表面或纤维内部以化学键交联,形成立体网状结构,包覆在纤维表面,起到钝化织物表面毛羽和改善织物表面平滑性的作用;此外,在纤维内部形成的交联,可有效提高纤维或纱线的可压缩性。上述几方面因素的综合作用使苎麻织物的刺痒感明显降低。

图4示出苎麻织物白度和透气性能随聚氨酯浓度和焙烘温度的变化。由图4(a)可知,聚氨酯整理剂PA-11处理对苎麻织物白度和透气性能的影响甚微。由白度数据间接可知,在适当的焙烘温度下,所用聚氨酯整理剂的结构稳定,基本不泛黄;从透气性数据可知,聚氨酯整理对织物的透气性能影响不大,这也意味着聚氨酯整理剂形成的立体网状结构并非为连续而致密的膜。

图4 聚氨酯质量浓度与焙烘温度对苎麻织物透气性和白度的影响Fig.4 Influence of polyurethane concentration(a)and curing temperature(b)on ramie fabric breathability and whiteness

由图4(b)可知,焙烘温度的升高对织物透气性能的影响不明显,但对织物白度的影响较大。白度的下降主要归咎于聚氨酯中的异氰酸酯基团发生氧化降解而致。随着温度的升高,异氰酸酯的反应活性增加,发生氧化降解的可能性增大;同时,苎麻纤维在高温焙烘条件下也可能降解和损伤,以致织物的白度和强力下降。

优化的苎麻织物聚氨酯PA-11抗刺痒整理工艺为:聚氨酯质量浓度160 g/L,二浸二轧(室温,带液率100%),80℃烘干,160℃焙烘4 min。

在优化的聚氨酯整理工艺条件下,苎麻织物整理品的性能归纳于表6。可见,经聚氨酯整理后,苎麻织物的表面动摩擦因数MIU和粗糙度SMD有明显下降,压缩比功减小,刺痒感明显降低,而对整理品的白度、透气性和断裂强力影响较小。可见,单一的聚氨酯整理能在一定程度上改善苎麻织物的表面性质和压缩性质,减轻苎麻织物刺痒感,并较好保持织物原有的性能和风格。

表6 聚氨酯PA-11整理对苎麻织物刺痒感及基本服用性能的影响Tab.6 Comparison of ramie fabric prickle and breaking strength before and after polyurethane finishing

图5示出聚氨酯整理前后苎麻纤维形态结构的扫描电镜照片。由图可见,未经整理的苎麻纤维表面光滑且显平直刚硬;整理后的苎麻纤维表面部分被聚氨酯所包覆,部分纤维与纤维之间形成聚氨酯薄膜连接。由于聚氨酯在苎麻纤维和织物表面的包覆作用,使织物表面的毛羽钝化,改善织物的表面性质;部分聚氨酯整理剂在纤维与纤维之间形成交联,提高苎麻织物的可压缩性;这2方面都有利于降低苎麻织物的刺痒感。

2.3 苎麻织物纤维素酶/聚氨酯联合整理

图5 聚氨酯整理前后苎麻纤维形态结构的扫描电镜照片(×1000倍)Fig.5 SEM images of ramie fibers before and after polyurethane finishing(×1000).(a)Original sample;(b)Polyurethane finished sample

用纤维素酶、聚氨酯分别单独整理及其联合整理的效果如表7所示。由表可知,苎麻织物的聚氨酯-纤维素酶联合整理(先聚氨酯整理,再纤维素酶整理)与单独聚氨酯整理的抗刺痒效果类似。显然,这是因为经聚氨酯整理后,纤维表面大多被聚氨酯所包覆,在一定程度上阻碍了后续纤维素酶的水解作用,以致对刺痒感的处理效果如同单一聚氨酯整理。然而,织物的断裂强力损失则要比单独聚氨酯整理严重,这是由于聚氨酯在纤维表面的包覆不均匀,使纤维素酶的水解作用主要集中在某些未被聚氨酯包覆的纤维部位,以致在织物受到外力拉伸作用时应力集中,断裂强力降低。可见,苎麻织物的聚氨酯-纤维素酶联合整理(先聚氨酯整理,再纤维素酶整理)工序不合理。

表7 纤维素酶与聚氨酯单独及联合整理对苎麻织物刺痒感及其它性能的影响Tab.7 Comparison of ramie fabric properties before and after single and combination finishing

苎麻织物的纤维素酶-聚氨酯联合整理(先纤维素酶整理,再聚氨酯整理)的抗刺痒效果最为显著,织物的表面性质和压缩性质都有较为明显的改善。这是因为适度的纤维素酶整理不仅能去除或软化织物表面毛羽,使刺痒感略有改善,而且更重要的是对纤维表面进行刻蚀改性,增大了后续处理时聚氨酯与苎麻纤维的结合面,提高聚氨酯膜与纤维的黏结强度,也使纤维的微结构有所变化,增加了聚氨酯整理剂的可及度,大幅度改善聚氨酯在纤维/织物表面的铺展包覆和交联作用。单一纤维素酶整理后的织物在测试乃至实际服用过程中仍容易产生新的表面毛羽,而聚氨酯在经过酶处理的织物表面良好成膜后使苎麻织物在测试和实际服用过程中纤维末梢不易剥离而产生新的毛羽,从而提高抗刺痒感的测试效果及其实际抗刺痒效果的耐久性。

3 结论

单一的纤维素酶整理达不到良好的苎麻织物抗刺痒感效果,虽有一定的抗刺痒效果但伴随着织物强力的严重损伤;单一的聚氨酯整理可在一定程度上降低苎麻织物的刺痒感,强力损失率相对较小;纤维素酶-聚氨酯联合整理可达到良好的抗刺痒感效果。

优化的联合整理工艺为:在 pH=4.5、浴比1∶30、室温的整理浴中置入织物,升温至55℃,加入1%(o.w.f)的纤维素酶,保温处理60 min;升温至100℃,处理10 min,使酶完全失活;后续的聚氨酯整理可采用浸渍法或浸轧法处理。优化的浸轧法处理工艺为:室温下二浸二轧 (整理液含160 g/L的聚氨酯整理剂;轧液率100%),80~100℃烘干,160℃焙烘2~4 min。

[1] 韩露,于伟东,张元明.苎麻织物刺痒感研究[J].东华大学学报,2002,28(2):132-136.HAN Lu,YU Weidong,ZHANG Yuanming.Introdution of the prickle research and evaluation oframie fabrics[J]. Journal of Donghua University, 2002,28(2):132-136.

[2] 李浩.苎麻纤维的生物酶处理技术研究[D].西安:西北纺织工学院,2000:1-20.LI Hao.Study on cellulase finishing of ramie fiber[D].Xi'an:Northwest Institute of Textile Science,2000:1-20.

[3] 戚媛,于伟东.织物刺痒感的认识和评价[J].青岛大学学报,2005,20(2):44-49.QI Yuan,YU Weidong.Characterization and evaluation of the prickle sensation evoked by fabrics[J].Journal of Qingdao University,2005,20(2):44-49.

[4] 宋心远.新型染整技术[M].北京:中国纺织出版社,1999:114-122.SONG Xinyuan.New Technology of Dyeing and Finishing[M].Beijing:China Textile& Apparel Press,1999:114-122.

[5] 高光东,任世军.聚氨酯整理剂在织物上的应用[J].印染,2006(4):40-42.GAO Guang dong, REN Shijun. Application of polyurethane finishing agent to fabric[J].Dyeing &Finishing,2006(4):40-42.

[6] LI Tiantian,SHAO Jianzhong,ZHOU Jinli,et al.The evaluation offabric prickle based on BP neural network[J].Advanced Material Research,2012,441:645-650.

[7] 敖利民,郁崇文.织物单面压缩性质测试仪原理与表征织物单面压缩性质指标体系的建立[J].东华大学学报,2007,33(5):622-628.AO Limin, YU Chongwen. Principle of one-side compressing tester and establishing of the index system characterizing the characteristics of fabric one-side compressing[J].Journal of Donghua University,2007,33(5):622-628.

[8] 余序芬.纺织材料实验技术[M].北京:中国纺织出版社,2004,242-245.YU Xufen. Experiment Technology of Textile Material[M].Beijing:China Textile& Apparel Press,2004,242-245.

[9] 杨淑敏,江泽慧,任海清,等.利用X-射线衍射法测定竹材纤维素结晶度[J].东北林业大学学报,2010,38(8):75-77.YANG Shumin,JIANG Zehui,REN Haiqing,et al.Determination of cellulose crystallinity of bamboo culms with X-Ray diffraction spectrum[J]. Journalof Northeast Forestry University,2010,38(8):75-77.

[10] SEGAL L,CREELY J J,MARTIN A E,et al.An empirical method for estimating the degree of crystallinity of native cellulose using the X-Ray diffractometer[J].Textile Research Journal,1959,29:786-794.