试论科普美学

汤寿根

试论科普美学

汤寿根1,2

1.科学普及出版社 2.中国科普作家协会

该文阐述了美和科学美的涵义,提出了“科普美”的内涵和审美形式。该文认为:大自然之美是第一性的;科技工作者对自然进行美感审视,感受到的“科学美”是理性的、意象的美,是第二性的;科普创作者对“科学技术”进行审美,通过创造性劳动,将“科学美”整合、演绎为感性的、具象的“科普美”,是第三性美学作品的审美形式。科普创作的最高境界是“运用文学艺术的心灵与笔触去释读与演绎科学技术”,让受众在获得科学知识的同时,感悟人生。

美学 科学 科普创作

1 科普的社会功能

“科普的社会功能”可以概括为一副对联和五个词语:

一副对联是“解读自然奥秘;探究人生真理”。自然科学追求的是穷尽“自然的真谛”;人文科学追求的是穷尽“人生的真理”,两者都是人类社会发展所亟需的。科学本身就是一种人文理想。人类社会谋求持续协调、全面发展需要科技为动力,人文作导向。

五个词语是“求真、崇实、启善、臻美、至爱”,以达“天人和谐”。“真善美”是人类追求的最高理想,为什么还要“至爱”呢?因为,爱与真善美相比,有它独特的性质。符合真善美的事物主要存在于客观世界,它们本身并不是人的一种感情。而爱来自人的内心,是一种理智的感情、一种生命的本质、一种生命的力量。这种生命力可以推动人类进行不懈的努力,去追求、实现真善美,去创造出世界上原来没有的、美好的事物。“爱”也应列为人文精神的重要内涵,是人性中应该大力弘扬的重要元素。

柏拉图说:“爱的力量是伟大的、神奇的、无所不包的。”世界上一切麻烦的根源,都因为缺少了“爱”。生态环境要靠爱的力量来维护;社会和谐要靠爱的力量来维持;世界和平要靠爱的力量来维和。“爱”是人类的一切最高的幸福源泉。

人类应当用“爱”来统领“真善美”!

2 什么是美、科学美、科普美学

2.1 美

“美”是一种身心的享受、一种心灵的谐振、一种优秀的品德、一种崇高的追求。爱美是人类与生俱有的天性。追求美、创造美是人类矢志不渝的理想。梁启超说:“美,是人类生活的一要素,或者还是各种要素中之最重要者。倘若在生活的全部内容中把‘美’的成分抽去,恐怕便活得不自在,甚至活不成”。

当您欣赏一幅优美的图画、一首典雅的乐曲或扣人心弦的诗歌,甚至一轴龙飞凤舞的书法时,您是否感到,它们引发了您心灵的感应和激荡,是愉悦、是陶醉、是憧憬,或许还夹杂着一丝淡淡的惆怅和眷念!仿佛这是您等待已久的梦境。“大美不言”,动情之处,不觉热泪盈眶。这就是您感到了“美”!

对我辈科普作家来说,想让自己的作品产生社会价值,说白了就是要用“科学之美”去感染读者。

2.2 科学美

“科学美”是理性认知活动及其成果所具有的审美(审视美感)价值形式,是理性的一种纯粹的抽象或净化的形式。

科学美的特点是:一是净化和抽象。科学美和艺术美一样也是人造的形式,是第二性的美(自然为第一性、科学为第二性,而科普则是第三性)。艺术美是一种理想的美,科学美作为真理的形式,则是一种理性的美;艺术美主要呈现为感性形式,或者形象形式,科学美则主要呈现为净化形式,或者抽象形式。科学美是在理性的抽象形式中,包含着感性的丰富内容,呈现为抽象形式之美。

随着各门科学的数学化,数学美已成为人们的共识,愈益显现其璀璨光辉。爱因斯坦的质量与能量的关系公式:“E(能量)等于m(质量)乘以c(光速)的平方”,可以说是“净化和抽象”的范式。他只用3个字母和1个数字解答了内容极为丰富的科学问题。

二是规整和简洁。科学家以最规整、最简洁的形式,概括最丰富、最大量的自然现象,去揭示最普遍、最深刻的自然规律。科学公式和理论的规整性和简洁性,就是其深广内涵的最好形式。例如黄金分割律是一种最简洁、最美,也是最有普遍性的比例形式(一条直线的前半段与后半段之比应等于后半段与全长之比,其解为0.618,即黄金分割值);爱因斯坦的广义相对论,因其简洁、准确而被人们称为“漂亮的理论”、“现有物理理论中最美的”;DNA规整美丽的双螺旋结构,以及和谐地包含其中的A、T、G、C四个核苷酸,构成了简洁的旋转形阶梯。就是这一对生命的曲线,却演化为地球上生生不息、千姿百态的芸芸众生。这简真是“大美”了!

三是对称和有序。自然科学的任务是探索大自然的现象和规律,而这些现象都具有对称、有序等特性。正是这些理性活动及其成果显示的审美(审视美感)形式而使人激动。例如,1869年俄国科学家门捷列夫首创的“化学元素周期表”。他发现各种元素原子的结构是有规律的,可以列成周期表,并能解释原子和分子是如何构成物质世界的。人们不能不惊叹,五彩缤纷的大千世界竟如此和谐地统一于原子的周期排列。自然界的形成、运行、演化、生长、繁衍、消亡都是有规律的。这就是令人信服的科学美。

2.3 科普美学

“科普美学”说全了是“科普创作的美学”。在这里,科普创作者是审视美感的主体(审美主体);他的审美对象(审美客体)是“科学”。科普创作者需要发现和研究“科学之美”,并将这种美感经过创作(读、视、听)手段和创作技巧,形成不同媒介(影视、广播、移动、图书)、不同体裁(讲述体、文艺体、辞书体等)的科普作品。

科普创作者对审美客体“科学”的分析研究,大致有两个方面:一是科学(包括技术)能够使人产生美感的根本原因(共性)是什么?有什么规律可循?二是人的美感是怎样产生的?有什么特征?需要分析研究,怎样使自己的作品(审美客体),让受众(审美主体)产生兴趣,从而激发阅读、收视、收听的欲望。笼统来说,以上就是“科普美学”的内涵。

3 科普美学的审美对象——审美的主体与客体

具有审美性质的客体是构成审美对象的必要前提,没有审美客体存在,也就不可能有审美对象存在,审美对象是由审美客体转化而成的。客体包括:自然事物和现象、社会事物和现象,以及文学艺术。由于它们具有审美性质,即具有潜在的审美价值属性,而被称为审美客体。无数的自然、社会、艺术审美客体,为审美对象的形成提供了无限可能性,成为审美对象构成的客观基础和来源。

具有科学美的事物(审美客体)作用于审美主体(科普受众),从而在其内心世界中激发起欢快、愉悦等特殊心理感受,称之为“科学美感”。科学美感不同于一般审美过程中的美感,它不是仅仅由事物的表现形式(文字、结构、图像、色彩、音响)作用于感官所产生的感受,而是审美主体与客体互相作用的产物。一方面,审美客体作用于人的感官,使欣赏者产生心理和情感的共鸣,引起内心世界和谐的、美的享受;另一方面,主体以其特有的审美判断和审美评介选择客体,在无数对象中仅仅同他所理解的客体建立审美联系。主体的审美活动不是机械的、照镜子式的被动活动,而是探照灯式的能动活动。

“科学”作为审美对象,包含有自然界和社会中,具有科学审美属性的多种多样客体,但只有当审美主体欣赏它们时,才会成为审美对象;当主体还没有形成审美能力(缺乏科学素养)或审美态度(无意揽胜)时,它们也不会成为审美对象。

由于上述原因,科普创作者就需要着意在“引人入胜”上下工夫。“胜”就是追求科学真理的乐趣;“入胜” 就是进入到科学真理的胜景中的喜悦。这种胜景是科学技术本身的美所造成的。

科普创作者的审美对象是“科学技术”。他们的任务是运用其特有的审美经验、审美判断与评介,发现科学技术的审美价值属性,运用高超的写作技巧,把科学美呈献于读者。

科学是反映自然、社会、思维等客观规律的分科的知识。科学是“求真”,科学用逻辑和概念等抽象形式反映世界,揭示事物发展的客观规律,探求客观真理;技术是“务实”,根据生产实践经验和自然科学原理而发展成的各种工艺操作方法和技能(还可包括相应的生产工具和设备,以及工艺过程)。

科学技术的审美价值属性可以概括为:“科学技术是艰巨的、诚实的劳动,它启迪人们的智慧,培养人们的艰苦奋斗精神和务实精神;科学技术是探索未来、创造未来的,它培养人们宏伟的胸襟,宽阔的眼界,探索的勇气和创新的胆识;科学技术是同谬误做斗争中发展起来的,它培养人们不畏艰险、不怕挫折、锲而不舍,一往直前地追求真理和捍卫真理的大无畏勇气;科学技术是人类共同的财富,它同一切投机取巧、唯利是图、自私自利的行径格格不入,它陶冶人们高尚的情操,培养人们的献身精神。”

以上这些人类优秀的品德“科学之美”,都是科学技术的属性,是人类科学精神的具体表现。

4 “科普美”的内涵与审美形式

“科普美”是审美主体——科普作者通过创造性劳动,将审美客体——科学技术知识,运用“逻辑思维”或“形象思维”或“逻辑思维与形象思维相互结合”的创作技巧,整合、演绎为第三性美学作品的审美形式(第一性为自然美,第二性为科学美)。

在讨论科普美的形式之前,似有必要来重温一下科学和艺术大师们对“科学技术与文学艺术”的关系及融合方面的名言。由于新时代的科普作品是科学技术与文学艺术结合、“文理交融”的产物,有关这个问题的认识与实践,对我们科普作家来说是至关重要的。

我国最早探讨“美”与“真”的是梁启超。他认为:“从表面来看,艺术是情感的产物,科学是理性的产物,两个东西很像是互不相容的。但是西方文艺复兴的历史却证明,艺术可以产生科学……艺术和科学有一共同因素——自然,两者的关键都是‘观察自然’。”科学家李政道认为:“科学是人类探究、认识大自然的结晶;艺术是人类描绘、表现大自然的升华。它们的共同基础是人类的创造力;它们的共同目标都是追求真理的普遍性。诗人臧克家说:“研究大自然,参透它的奥妙,是科学家的任务;描绘大自然,表现大自然,是文学家的事情。” 爱因斯坦说得好:“在那不再是个人企求和欲望主宰的地方,在那自由的人们惊奇的目光探索和注视的地方,人们进入了艺术和科学的王国。如果通过逻辑语言来描述我们对事物的观察和体验,这就是科学;如果用有意识的思维难以理解而通过直觉感受来表达我们的观察和体验,这就是艺术。二者共同之处就是摒弃专断、超越自我的献身精神。”

科学家与文艺家是天然的同盟军。他们从不同的立场、用不同的方法,各自而又协同地研究和描绘着绚丽多姿、五彩缤纷的大千世界。而科普作家则应是兼两家之所长,融会贯通地运用逻辑思维和形象思维、生动地释读和描绘自然,传播科学知识的专门家。

科普作家要学会用两只眼睛看世界:一只眼睛看的是“科学技术”,另一只眼睛看的是“文学艺术”,从而用文学艺术的心灵和笔触来演绎和释读科学技术。科普作家顾钧祚说过,“马王爷有三只眼”,我们应当还有一只眼睛,看的是市场。科普创作与艺术创作一样,都是运用艺术的手段(就科普创作而言,就是发掘或表现科学美的创新的技巧),遵循美学的规律,将科学所内涵的美去感染人们,给人以真与善的感悟(包括科学的探索与发明,技术的创新与进步)。

根据笔者多年的编创实践,下面介绍“科普美”的五种审美形式及其创作技巧。

4.1 逻辑美

科学重理性,具抽象性;科学研究主要依靠分析、归纳和推理,以逻辑思维的方法为主。科学认识世界的纽带是“逻辑”。

科普作者运用逻辑思维进行创作的主要体裁是“讲述体”。讲述体通过通俗的讲解、叙述,传播某种科学知识或应用技术,力求表达科学技术的“逻辑美”。一般行文平铺直叙,大都要求从不同侧面穿插历史、联系生活,做到深入浅出、引人入胜。

“讲述体”科普作品如何体现“逻辑美”呢?可以有两种创作手法:一是抓住读者的思维逻辑,从他们的感情世界与经验世界中的科学问题作为切入点,层层剥笋,步步深入,运用严密的逻辑,不断地展示科学思维的美,将读者引进科学真理的胜景。二是从读者的感情世界和经验世界中的科学问题作为切入点,经过设计,有意识地在科普作品的形式和结构中设置相应的环节,在传播科技知识的同时表达了“逻辑美”。

4.2 形象美

艺术重感性,具形象性;艺术创作主要依靠联想、想象和灵感,以形象思维为主。艺术认识世界的纽带是“感情”。形象思维是人们依据客观之象,经过主观创意的加工,创造出形象,运用形象进行表述。

科普作者运用形象思维进行科普创作的主要体裁是“文艺体”。文艺体是运用文学艺术的形式来记述或说明某些科技内容的一种创作体裁。它寓科学技术于文艺之中,把叙事、描写、抒情和议论不同程度地结合在一起。用群众喜闻乐见的各种文艺手段来宣传科技知识和科学思想,富有“形象美”,使科学较易为人们所接受。

近年来,笔者从张景中、吴全德两位院士的科普作品中感悟到科学确实有感性的“形象美”。怪不得陈景润会迷醉于“数学王国”之中,想来他不但在脑海里看到了数学“逻辑美”的意象,而且也看到了数学“形象美”的具象。

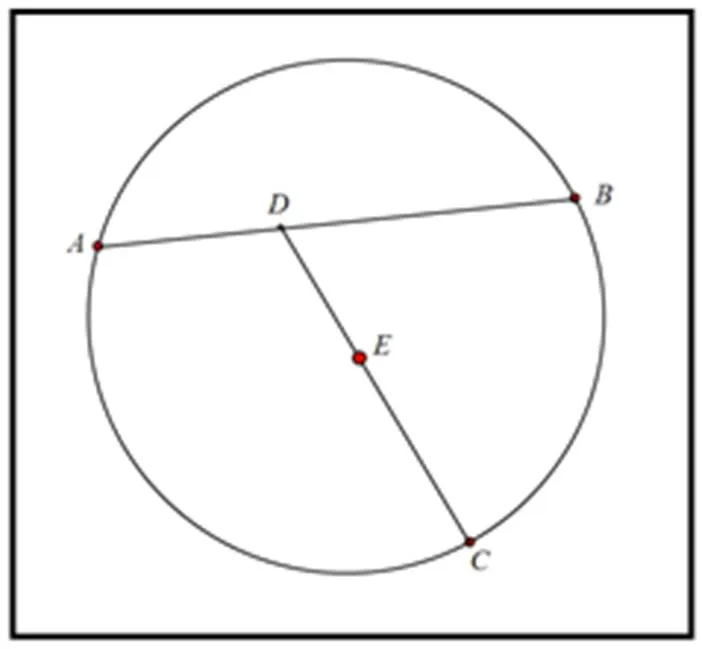

那是十年前的事了。数学家张景中院士来京开会。笔者去拜访他时正伏案工作,电脑屏上有一朵美丽的花朵,彩色的花瓣不断地舒展、演变着,仿佛是一个生命体,正展示着她的千姿百态。笔者简直看呆了!景中先生说:这里演示的是“数学的动态美”。它所反映的其实是一个很简单的几何图形中一个点的运动变化。如下图所示,随便画一个圆,圆周上任意作3个点A、B、C,把A、B两点连成一条线段,线段上取第四个点D, 作线段CD, 再在CD上任取一点E,想象A、B、C是3个抬轿子的,E是坐轿子的。三个抬轿子的在圆上用各自不同的速度奔走,那么E的轨迹就会得到成百上千种美丽的图案。

吴全德院士是北京大学研究纳米科学的专家。他在研究“金属纳米薄膜的成核生长机理”时,发现科学实验能够把科学与艺术融合起来,使它既反映深奥的科学问题,又具有艺术欣赏价值。他用电子显微镜拍摄了银胶粒聚合而成的“野花”“鲜果”“海马”等许多美丽的形象。由此,他认为“科学美”可以是抽象的,也可以是形象的,可以用视觉欣赏。科学实验会出现各种各样极为复杂的图形,包括许多分形图形。他探讨了“科学实验艺术”形象美形成的机理,撰写了科普图书《科学与艺术的交融·纳米科技与人类文明》。

4.3 哲理美

将“逻辑美”与“形象美”融为一体,运用“文学艺术的心灵与笔触去释读与演绎科学技术”,或者简化为“使用感性的文笔;释读理性的科学”就产生了“哲理美”。科普作品兼跨形象思维和逻辑思维两个领域,不仅仅是科学内容与文学形式的结合,科学的内容也具有文学的意义,符合文学的要求。文学与科学一样,都是我们认识世界的眼晴。由于文学向科学渗透,在同一篇文章中,科学与文学能够各自从不同的侧面向纵深开拓,互相补充,发挥着认识同一事物的特殊功能。期望读者在获得科学知识的同时,感悟人生。科学知识会过时和更新,但文学的价值却是永存的。

4.4 语言美

言之无文,行之不远。科普作品还应讲究文采,力求文笔优美,甚至要具有艺术的感染力。作品的文采,主要表现在语言艺术上,在通俗和准确的基础上讲求鲜明生动、简洁流畅,“惟陈言之务去”,以形成自己的文章风格。“风格”就是作家在创作中所体现的艺术特色、创作个性。作家由于生活经历、学识素养、个性特征的不同,在处理材料、驾驭体裁、描绘形象、运用技巧、遣词造句方面各有特色。

科普作品的美感,尤其是科学散文,在很大程度上表现为“语言美”。语言美的基本特征,苏轼在《答谢民师书》中作了精辟论述:“常行于所当行,常止于不可不止,文理自然,姿态横生。”语言艺术风格多种多样,古朴华丽、刚劲委婉、细腻简洁、幽默谐趣。无论何种风格,在整篇结构紧凑凝炼的基础上,行文自然、语言明快,是我国散文民族传统的精髓。

4.5 结构美

结构是作品的骨架,是表现作品的内容,显示作品的主题的重要手段。结构是科普作家对题材进行全面调度和把知识加以深化的一种艺术审美。对于一篇优秀的科普作品来说,必须要有一个完美的结构,即完整、和谐、统一。完整就是要内容充实、脉络清晰、因果分明;和谐就是要主次分明、前后呼应、协调匀称,切忌章节杂乱、旁枝丛生;统一就是要格调一致、起承转合、顺理成章,观点与材料形成一个完美的统一体。读者不仅从文章的内容上,即使在文章的结构上,也能体会到“和谐有序”的美感。结构美其实正是科学的内在美。DNA双螺旋阶梯形结构,若画其与螺旋轴垂直的平面投影(顶视图),则形似一个漂亮的五角星勋章;雪花美丽般的对称有序、千变万化的晶体结构,莫不令人惊叹大自然造物之工。

[1] 杨恩寰.美学引论.北京:人民出版社,2005.

[2] 周莉.身边的美学.北京:中国林业出版社,2004.

[3] 章道义,陶世龙,郭正谊.科普创作概论.北京:北京大学出版社,1983.

[4] 高亮之.爱的哲学[M].杭州:浙江大学出版社,2011.