淮北柳孜隋唐运河遗址出土的金代定窑印花盘赏析

解华顶

在对淮北柳孜隋唐运河遗址河道内晚期地层堆积的考古发掘中,金代定窑瓷器的出土让我们格外兴奋。近年来,随着考古发掘中定瓷的不断发现,金代定窑瓷器也越来越多地引起人们的关注。冯先铭先生在《中国陶瓷·定窑》一书中,充分利用金代包括南宋遗址和墓葬中发现的金代定窑瓷器的资料,从原来归于北宋晚期的定窑瓷器中划分出不少属于金代的产品,这也使得金代定窑瓷器更多地得到学术界的关注。淮北柳孜隋唐运河遗址考古发掘出土的这批金代定窑瓷器主要位于河道内文化层第4层以上的金元文化层,但并没有完整器,大多为有口沿有底的残器或瓷片标本。这些具有明确地层关系的金代定窑瓷器的出土,为我们进一步研究晚期定窑提供了很好的实物资料。这批出土的金代定窑瓷器以印花盘数量最多,也最具代表性,本文仅就该遗址出土的定窑印花盘进行赏析。

一、柳孜运河遗址出土的金代定窑印花盘简介

金代定窑的生产依旧繁盛,金代中晚期印花装饰大量出现和流行,逐渐取代了刻划花装饰。定窑印花盘就是流行于金代中晚期的典型器形。金代定窑瓷器最精美的纹饰大多集中在盘碟上,纹饰多者可达好几层,每层纹饰富于变化,口沿部纹饰多为几何纹、回纹、变形莲瓣纹、草叶纹等,器物中心多为动物、花卉等相结合的纹饰,充满浮雕感,艺术气息浓郁。现就淮北柳孜运河遗址出土的定窑印花盘标本简介如下:

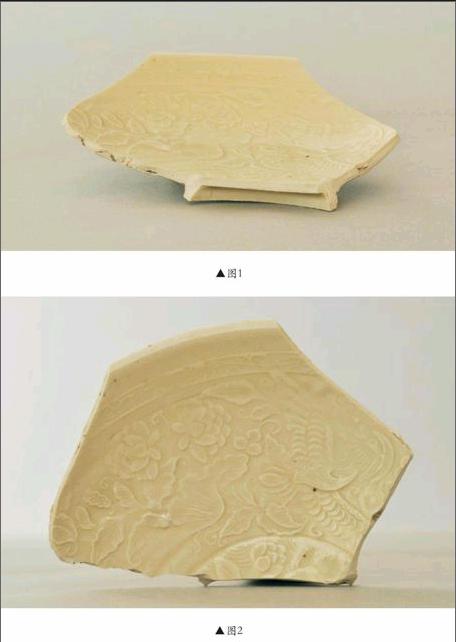

1 白釉印花盘(见图1、图2)。残,口径17.3厘米,底径5.8厘米,通高3.9厘米,釉厚约0.1厘米。敞口,圆唇,弧腹,浅圈足,内外满施白釉,白色胎致密细腻。内从上至下依次印花弦纹、卷草纹、弦纹、荷叶荷花纹、凤鸟纹。沿内底饰一周凹弦纹,内饰荷叶、荷花纹。器物整体浮雕感较强,凤鸟纹叠压荷叶纹,荷叶纹又叠压凤鸟纹。

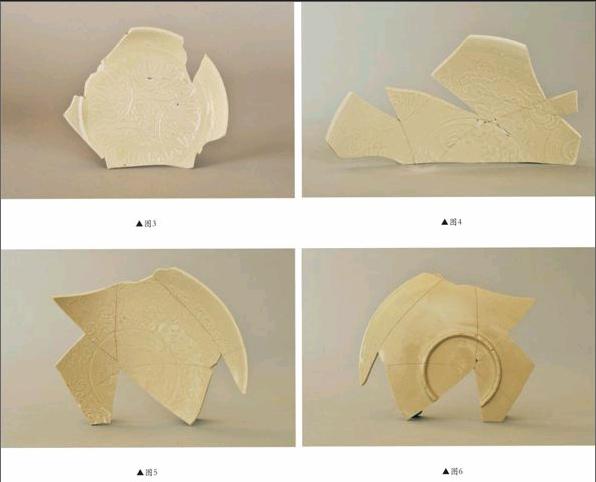

2 白釉印花芒口盘(见图3)。残,口径12.6厘米,底径7.2厘米,通高2.4厘米,釉厚约0.1厘米。敞口,芒口,圆唇,弧腹,浅圈足。除芒口内外满施白釉,有积釉现象。灰白色胎致密细腻。内腹部从上至下依次刻回纹、螭纹夹杂卷云纹。沿内底外圈施一周回纹,内部又饰一周弦纹,这样就组成一个环形图案,在内环与外环中间饰一周莲瓣纹。内环内又以四条弧线把圆分割开来,弧线首尾相交在器底组成一个连弧图案,弧线以内饰朵花纹,盘中心饰牡丹花纹。

3 白釉印花芒口盘(见图4)。残,口径17.8厘米,底径6.4厘米,通高3.5厘米,釉厚约0.1厘米。敞口,芒口,弧腹,浅圈足。除芒口内外满施白釉。器内从上至下可见依次饰印细弦纹、卷云纹、细弦纹、水波纹、莲花纹、荷叶纹、草叶纹。因器物较残,图案并不完整。但可清晰看到一大片荷叶上方托着一朵稍倾斜的莲花图案,周围的水波纹大多由内向外呈圈状辐射。

4 白釉印花芒口盘(见图5、图6)。残,口径18.2厘米,底径6.6厘米,通高3.5厘米,釉厚约0.2厘米。敞口,芒口,弧腹,浅圈足。除芒口内外满施白釉,有积釉现象。白色胎致密细腻。内从上到下依次印一圈回纹、缠枝牡丹纹。内底饰一周弦纹、水波纹、鱼纹。

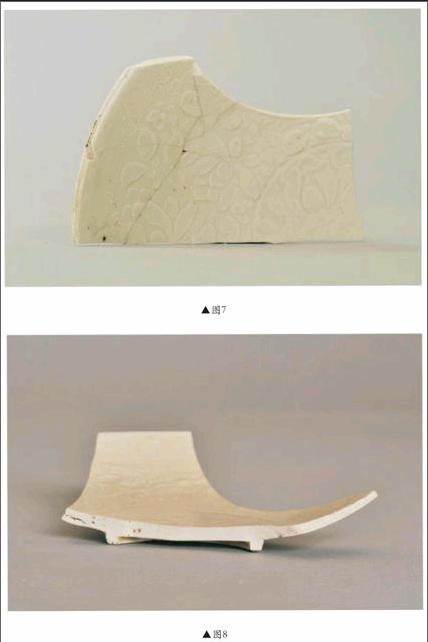

5 白釉印花芒口盘(见图7)。残,口径21.6厘米,底径7.9厘米,通高3.8厘米,釉厚约0.1厘米。敞口,芒口,圆唇,弧腹,浅圈足。除芒口内外满施白釉,有积釉现象。白色胎致密细腻。内从口沿向下依次饰印弦纹、卷云纹、荷花纹,间饰朵花纹、叶纹,内底为大团荷花纹。

6 白釉印花芒口盘(见图8、图9)。残,口径18.4厘米,底径6.6厘米,通高3.8厘米,釉厚约0.1厘米。敞口,芒口,圆唇,弧腹,浅圈足。除芒口内外满施白釉,有积釉现象。白色胎致密细腻。内印凤鸟纹、缠枝菊花纹。

7 白釉印花芒口盘(见图10)。残,口径18.6厘米,底径5.6厘米,通高3.25厘米,釉厚约0.1厘米。敞口,芒口,圆唇,弧腹,浅圈足。除芒口内外满施白釉,有积釉现象。白色胎致密细腻。内从口沿向下依次饰回纹、荷叶纹、荷花纹、朵花纹。

8 白釉印花芒口盘(见图11~图13)。残,口径16.8厘米,底径4.4厘米,通高3.2厘米,釉厚约0.1厘米。敞口,芒口,弧腹,浅圈足。内外均满施白釉。白色胎致密细腻。内从口沿向下依次饰回纹、荷叶纹、荷花纹、朵花纹。

9 白釉印花芒口平底盘(见图14、图15)。残,口径15.5厘米,底径10厘米,通高2.05厘米,釉厚约0.1厘米。侈口,芒口,圆唇,弧腹,卧足。内外满施白釉,有积釉现象。白色胎致密细腻。内口沿向下饰出筋纹,内底饰印花卉纹。

10 白釉印花葵口平底盘(见图16)。残,底径5.4厘米,通高1.7厘米,釉厚约0.1厘米。葵口,弧腹,平底。内外满施白釉,釉下可见微小气泡,有积釉现象。白色胎致密细腻。内底印花卉纹,内腹部饰一周莲瓣纹。

二、对金代定窑印花盘的鉴赏

1 胎釉特征

文中所选柳孜出土的定窑印花盘胎釉特征相同,白色胎微微泛灰,胎料加工精细,胎薄而轻,胎质致密细腻。白釉微泛黄,呈牙黄色,俗称“象牙白”,釉面极少开片,质感柔和悦目,积釉处多见泪痕,隐现黄绿色。腹部薄釉处能看出胎上旋轮痕,俗称“竹丝刷纹”。

北宋后期至金代,定窑的产品胎色仍以白色为主,胎体致密细腻,但胎色并不如前期定瓷那样洁白,微泛灰。至于金代定窑白瓷的胎体质量及洁白度为什么相比晚唐、五代和北宋前期有所下降?这很可能是因为早期使用的那种优质瓷土资源已经被开采枯竭,新开采的瓷土质量并不如从前。金代定窑白瓷的釉色相对稳定,大多呈白中微微泛黄的牙黄色,釉光也较柔和,透明度较高,这有利于显露其刻印的精美花纹。至于釉色为什么没有晚唐、五代和北宋前期那样白?这与前期定窑瓷器的胎体洁白有一定的关系。我们知道定窑白瓷的釉层极薄且基本熔融、透明,尽管其釉色略微泛黄,但洁白胎色的漫反射作用,有效地增强了定窑白瓷的外观白度,故仍具有较白的外观颜色。而金代定窑产品由于胎没那么白,在胎的漫反射作用下,其外观颜色呈微泛黄的牙黄色,有的还微泛青这也在情理之中。

2 造型

北宋后期至金代,定窑盘类造型常见的有花口盘、葵口盘、折沿盘、侈口盘、折腹盘等,有平底、圈足与卧足之分,圈足、芒口器占多数。因北宋早、中期定窑覆烧法尚未出现,使用匣钵仰烧,所以器物口沿均有釉,有些器物的底部还粘附着垫烧的砂粒或支烧痕。而北宋晚期后广泛使用先进的覆烧法,此时生产的盘类器物底足可以施满釉,口边多无釉,俗称“芒口”,但也有一些不是芒口的器物。芒口为晚期定窑瓷器的一大特征,覆烧法亦为定窑之首创。淮北柳孜运河遗址出土的定窑印花盘除有芒口特征外,主要以敞口盘为主,这也是当时数量最多的一种盘形。其造型简洁明快,稳重大方,多弧腹、圈足或平底。圈足较矮,亦可以称之为矮圈足。个别为卧足,如列举的第9件器物(见图14,图15),其内腹部有突起的立棱,浅腹,大平底,底部为浅浅内凹的卧足,胎体轻薄,较圈足盘更为洁白,看上去十分端秀。葵口及平底器如第10件器物,其外部施釉不均,往往积釉较重,积釉处釉内清晰可见微小气泡,釉色微泛青(见图16)。奇怪的是其口部并非芒口,虽然经过刀削,但口沿却施满釉,器底留有支钉痕,看来这件器物的烧制并非“覆烧法”,还应是匣钵装烧,出土于金代灰坑中,可能是北宋晚期或金代早期作品。

3 典型纹饰与装饰风格

普遍认为北宋定窑印花工艺的出现应该不会晚于北宋中期,而印花定瓷真正的大量出现和流行应在金代中晚期。文中所列举的定窑印花盘大多是属于金代中晚期的作品。根据这些标本,我们可以很容易判断这一时期定窑印花盘的典型纹饰有弦纹、回文、螭纹、出筋纹、卷云纹、卷草纹、草叶纹、水波纹、鱼纹、莲瓣纹、荷叶纹、荷花纹、朵花纹、牡丹花纹、缠枝牡丹花纹、缠枝菊花纹、凤鸟纹等。

盘内印花装饰的风格有以下三个特点:

(1)盘内多有主题纹饰,讲究章法,布局严谨,疏密得当,构图简练,重点突出。如文中所列举的第2件器物(见图3),图案整体布局层次分明,讲究对称,线条清晰。虽然印花纹饰几乎布满整个盘内,但并不紊乱,布局有中心亦有陪衬,纹饰图案与优美的造型浑然一体,和谐统一,给人以美感。

(2)印花装饰多构思巧妙,艺术感强,不仅能抓住自然界的静态美,更重要的是能抓住自然界的动态美。如文中列举的第1件器物(见图1、图2),凤鸟鸟头以艺术手法故意放大,构图较为巧妙,荷叶纹装饰在凤鸟背部及尾部,好像凤鸟拖着长长的凤尾,迎风舞动,灵动感较强。又如文中所列举的第4件,因为器底有了动态的鱼,整个画面立即就具有了生气。第7件、第8件器物(见图10~图13)中荷花的枝蔓与荷叶相连,荷叶似随风摇曳,衬托盛开的莲花,给人以动态的美感。

(3)个别图案还非常有诗意,追求意境美。如文中列举的第3件器物(见图4),虽然整个盘内的画面并不完整,但仍可推断整个图案表现的主题应该是“雨中莲”,下雨了,水中荡起了涟漪,小荷不堪风雨的拍打,不禁稍稍低下了头。欣赏到这里,让人不禁联想起徐志摩的诗句:“最是那一低头的温柔,像一朵水莲花,不胜凉风的娇羞。”

三、结语

综合考古发掘资料可以看到,金代定窑的生产依旧繁盛,并在北宋晚期的基础上继续发展,器形和刻划花纹饰上体现着一定的延续性;到了金代中晚期,印花装饰大量出现和流行,逐渐取代了刻划花装饰,其纹饰与装饰艺术风格较为独特,达到较高水平。以上所列柳孜运河遗址出土的定窑印花盘不仅具备北定的典型特征,还集中体现了金代定窑产品的特色,是我们认识金代定窑瓷的珍贵标本。