中美主流媒体在APEC会议报道中的话语体系构建

邢祥+王灿发

【摘要】运用报道框架的“梯次模型”,选取《人民日报》和《华盛顿邮报》关于2014年APEC会议报道进行对比分析,通过研究媒体呈现来挖掘中美主流媒体在重大经济报道中如何构建话语体系。

【关键词】APEC会议;《人民日报》;《华盛顿邮报》;话语体系;框架“梯次模型”

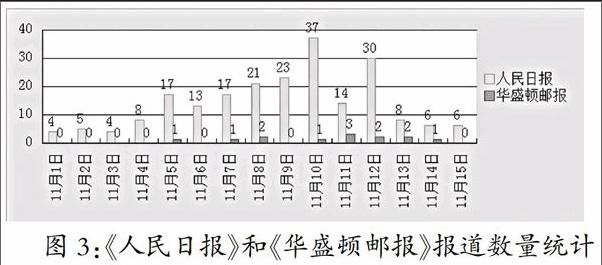

2014年11月5日至11日,亚太经济合作组织(简称APEC)会议在中国举办,这不仅是一个国际盛会,还是各国媒体的竞技场。各国媒体在传达会议消息的同时,也构建了不同的话语体系。本文以APEC会议报道为研究切入点,选取了2014年11月1日至15日的《人民日报》和《华盛顿邮报》,即APEC会议召开前后4天作为样本(其中《华盛顿邮报》因2日、9日为周日未出版),通过运用新闻报道框架“梯次模型”,分析中美主流媒体在重大会议报道中如何进行话语体系构建。

一、新闻报道框架的“梯次模型”

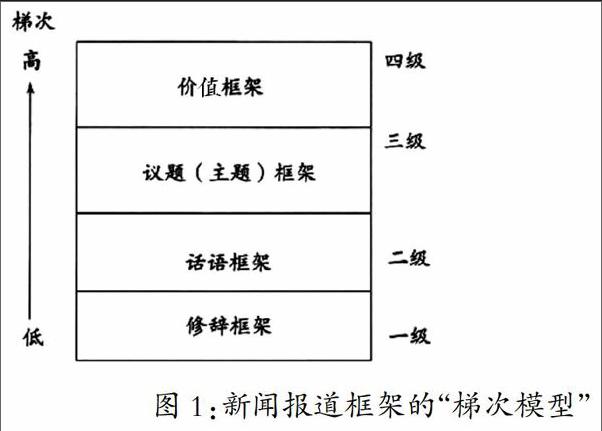

“框架”最初源于社会学家E.戈夫曼,他认为框架是“左右我们对事物,至少是社会事务的主观认识的组织原则”[1]。塔库曼首次将“框架”从社会学运用到大众传播学中,提出“作为框架的新闻”这一观点,认为新闻框架是新闻工作者用来判断信息价值和制作新闻的准则体系。[1]我国学者周琳在框架理论的基础上提出了新闻报道框架“梯次模型”。该模型的基本假设是:新闻报道框架实质上可归结为一种报道价值取向,它通过各子议题的聚合全景建构的议题框架展现出来,同时体现于各个新闻文本的话语结构中,且在悄无声息的修辞渗透中也可管窥一斑。[2]周琳认为,新闻报道框架均可以从修辞框架、话语框架、议题(主题)框架和价值框架这四个梯次来考察(见图1),其中价值框架处于核心位置,有什么样的价值框架就决定新闻报道采取何种议题(主题)框架、话语框架和修辞框架。我们认为,价值框架的形成,也可以被认为是话语体系构建的最终反映。

■

图1:新闻报道框架的“梯次模型”

二、《人民日报》和《华盛顿邮报》报道对比分析

(一)修辞框架分析

“梯次模型”中将修辞框架分为宏观、中观和微观层面,结合报道的实际情况,主要采用新闻图片和辞格运用来进行修辞框架的分析。

1.新闻图片

新闻图片作为新闻文本的视觉符号,以其独特的表现张力、视觉冲击和写实性等特点成为媒体新闻选择中的重要环节,媒体经常通过其取景框的作用,将影像置于我们的视觉中心,吸引读者阅读。[3]

《人民日报》对APEC会议报道采用了大量的新闻图片,会议报道中还专门刊发了新闻图组,如11月9日第8版刊发了9张新闻图片,分别是“①怀柔雁栖湖APEC会议区,②怀柔雁栖湖新闻中心,③位于东单的APEC花坛,④通往怀柔雁栖湖的道路两旁装饰着APEC彩旗,⑤2014年APEC会议主题彩灯,⑥北京怀柔慕田峪长城,⑦北京秋景,⑧怀柔雁栖湖APEC会议区,⑨北京密云水库白河大峡谷的红叶观赏区”。用不同的场景展现APEC的风采。

《华盛顿邮报》的报道中只有两篇报道配有新闻图片,一篇报道是11月5日A6版刊发的“China is in Overdrive Putting on its Best Face for APEC Summit”(《为APEC峰会呈现最好的一面,中国正在采取透支行为》),采用两位警察执勤的图片,并配有“Chinese police officers stand guard near decorations for the Asia-Pacific Economic Cooperation summit at Olympic Park in Beijing. Much of the capital has gone into lockdown in preparation”(中国警察正在北京的奥林匹克公园为APEC会议站岗。为了做会议准备,北京的许多场所都进行了关闭)的图片说明。

2.辞格运用

《人民日报》中除了对会议消息的报道采用直接事实的讲述之外,其余很多报道都进行了辞格的运用,如“鸿雁展翅飞,四海宾朋至”运用对仗的手法,朗朗上口;如“APEC走了,蓝咋办”用设问的语气,引起读者的阅读兴趣和思考。而《华盛顿邮报》的报道主要采用的是陈述句进行讲述,并没有进行辞格的运用。

(二)话语框架分析

新闻标题、报道体裁、报道基调作为话语框架分析的内容,最能直观体现该新闻媒体的立场,媒体通过信息生产,将报道内容在特定的语境和社会环境中进行文本意义的建构,从而实现话语体系的构建。

1.新闻标题

标题是报道的灵魂,以独特的行文和凝练的文字向受众传递报道内容。《人民日报》关于APEC会议的报道直接点题,如11月10日第4版《李克强分别会见印尼总统和泰国总理》,简单明了介绍新闻事实;有些新闻标题则较为隐晦,如11月9日第3版刊发的《风鹏正举 破浪新程》,这种标题主要运用在评论之中。《华盛顿邮报》的稿件标题也是如此,简单明了,如11月8日A6版刊发的“Chinese, Japanese Leaders to Meet”(中日领导人会面)和11月11日A9版刊发的“Xi and Abe Meet,but Theres Little Warmth”(习近平和安倍会面,但是缺乏友好),其评论员的文章也是只点明态度,不看文章并不知道评论的对象是谁。

2.报道体裁

通过分析,我们发现《人民日报》关于APEC会议的报道体裁多样,以刊发消息为主,通讯、特写、图组以及评论并驾齐驱,甚至有许多内容融入广告版面,如11月10日刊发的《促进残疾人共享经济社会发展成果》。值得注意的是《人民日报》十分注重评论的刊发,每期报纸都会刊发2-3篇评论文章。而《华盛顿邮报》对APEC的相关报道主要集中在消息和评论中,没有进行会议报道的特写和图组,体裁较为单一。