冬小麦品种‘兰天23号’苗期抗条锈性遗传分析

黄苗苗,李亚凯,黄 瑾,贾秋珍,孙振宇,张 勃,王晓明,王万军,曹世勤*,金社林*

(1.甘肃农业大学草业学院,兰州 730070;2.甘肃省农业科学院植物保护研究所,兰州 730070;3.甘肃省天水市农业科学研究所甘谷试验站,甘谷 741200)

小麦条锈病是中国及世界小麦生产上的最主要病害之一,种植抗病品种是防治该病最经济有效且有利于环境保护的措施[1-4]。由于小麦条锈病菌生理小种变异快,小麦抗病遗传基础脆弱,致使品种抗病性丧失,引致病害流行危害。自1993年以来,随着以条锈菌CYR31和CYR32为代表的Hy和水源致病类群的不断分化和优势小种毒性频率的不断上升,致使生产上大面积推广种植的对条锈病的抗性持续达20余年的‘繁6’及其衍生系小麦品种抗病性丧失[5],导致2002年小麦条锈病在全国范围内大流行,造成当年产量损失超过13亿kg[2]。从2010年开始,中国农业科学院植物保护研究所和四川、甘肃省农业科学院植物保护研究所先后在四川及甘肃省监测到条锈菌新毒性菌系‘贵农22’致病类群(V26)[6-8],该致病类群中的代表菌系G22-9 和G22-14 不仅具有CYR32 和CYR33的致病特点,而且还对国内重要抗源材料‘92R’、‘贵农21’、‘贵农22’和‘Moro’具有很强的致病性,引致与这些材料有亲缘关系的品种(系)及抗源材料先后在生产上丧失抗病性。研究发现,实现抗性基因多样化是克服品种过快丧失其抗性有效可行的办法[9]。甘肃陇南麦区是我国小麦条锈病的常发易变区和新小种策源地[1],不断加强该区的重要生产品种及抗源材料的抗性遗传基础研究,同时进行抗病新资源的挖掘、评价和利用,将会增加抗病基因多样性,对持续控制小麦条锈病发生流行具有积极的推动作用。目前国内外相关学者利用经典遗传学方法,在品种抗条锈性遗传分析方面开展了诸多研究,明确了供试材料的抗条锈基因数量及遗传方式[10-14],为这些材料的更好利用打下了良好的基础。

‘兰天23号’是甘肃省农业科学院小麦研究所通过有性杂交选育而成的冬小麦新品种。该品种具有优异的抗条锈性,同时兼具良好的丰产性和生态适应性,目前已成为甘肃省主要的冬小麦生产品种。在其抗条锈性遗传研究方面,国内尚未开展相关研究。基于此,作者开展了该品种苗期抗条锈性遗传分析,旨在明确该品种抗条锈性遗传基础,为其被更好地利用提供依据。

1 材料与方法

1.1 供试材料

2010年5月上旬在甘肃省农业科学院植物保护研究所甘谷试验站,以感病材料‘铭贤169’为母本,以‘兰天23号’为父本进行杂交,6月下旬收获F0及亲本材料;2010年10月中旬分别种植各亲本及部分F0代种子。2011年5月上旬,在F1代材料自交的同时,以F1代材料为母本,以‘铭贤169’为父本继续进行杂交,分别获得‘兰天23号’和‘铭贤169’杂交组合后代F2和BC1代材料。上述各世代材料及亲本‘铭贤169’、条锈菌单孢菌系CYR32、CYR33和G22-9均来自甘肃省农业科学院植物保护研究所小麦病害课题组。‘兰天23号’来自甘肃省农业科学院小麦研究所。

1.2 试验方法

苗期抗性鉴定和遗传分析工作于2014年4-5月在甘肃省农业科学院植物保护研究所兰州温室进行。亲本‘兰天23号’、‘铭贤169’及杂交F1代、BC1代种子各播种1盆,F2代种子播种6~10盆,共播种3套。在小麦生长的1叶1心期,采用抖孢子粉法[10]分别接种条锈菌单孢菌系CYR32、CYR33和G22-9。接种后的幼苗置于10℃黑暗条件下保湿24h,之后置于常规温室生长18d,待感病对照品种‘铭贤169’充分发病后,逐株调查记载各组合供试材料的反应型[10-11,14]。反应型记载采用0、0;、1、2、3、4共6级标准进行[1]。为保证遗传分析试验的准确性,在采用0~4级标准的基础上,再加入1+、2-和2+3个级别[15-16],以进行辅助分析。对实测值的抗感比率与期望的比率进行χ2适合性检验[14,16]。

2 结果与分析

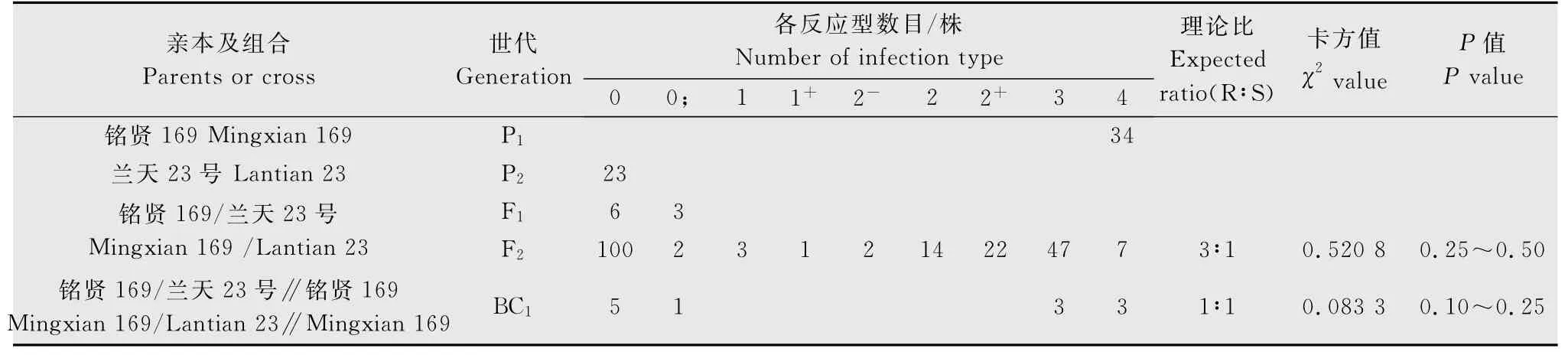

2.1 对CYR33抗条锈性遗传分析

用CYR33的单孢菌系分别对‘兰天23号’/‘铭贤169’组合的亲本及F1代、BC1代和F2代材料进行抗病性鉴定和统计分析。结果(表1)显示,‘兰天23号’对CYR33 表现免疫,反应型为0 型;‘铭贤169’表现高度感病,反应型为4 型,F1代植株均表现抗病,反应型为0~0;型,F2代群体表现抗感分离。根据双亲、F1、F2、BC1代反应型级别及各级反应型数目,将0~2+型植株划为抗病类型,3~4型划为感病类型。198株F2代群体中,表现抗病的有144株,表现感病的有54株,经χ2检验,符合由1对显性基因控制的3R∶1S的理论比例(χ2{3∶1}=0.520 8<=3.84,P=0.25~050)。12株BC1代植株中,抗病株和感病株各6株,符合由1对显性基因控制的1R∶1S的理论比例(χ2{1∶1}=0.083 3,P=0.10~0.25),与F2代分析结果相一致。表明‘兰天23号’对CYR33的抗病性由1对显性基因控制。

表1 ‘兰天23号’与‘铭贤169’组合各世代对CYR33苗期抗条锈性表现Table 1 The resistance of wheat varieties‘Lantian 23’,‘Mingxian 169’and their progenies to Puccinia striiformis f.sp.tritici physiological race CYR33at seedling stage

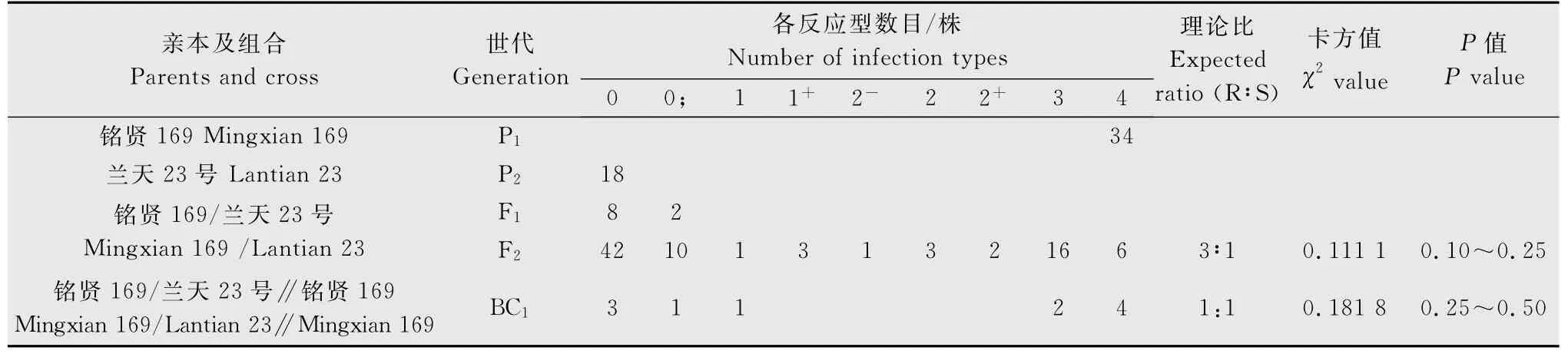

2.2 对CYR32抗条锈性遗传分析

用CYR32的单孢菌系分别对‘铭贤169’/‘兰天23’组合的亲本及F1、BC1和F2代材料进行抗病性鉴定和统计分析。结果(表2)显示,‘兰天23号’对CYR32表现免疫,反应型为0 型;‘铭贤169’表现高度感病,反应型为4型;F1代植株均表现抗病,反应型为0~0;型;F2代群体表现抗感分离。根据双亲、F1、F2、BC1代反应型级别及各级反应型数目[14],将0~2+型植株划为抗病类型,3~4型划为感病类型。在84株F2代群体中,表现抗病的有62株,表现感病的有22株,经χ2检验,符合由1对显性基因控制的3R∶1S 的理论比例(χ2{3∶1}=0.111 1<=3.84,P=0.10~0.25)。11 株BC1代植株,5株表现抗病,6株表现感病,符合由1对显性基因控制的1R∶1S 的理论比例(χ2{1∶1}=0.181 8,P=0.25~0.50),与F2代分析结果相一致。表明‘兰天23号’对CYR32的抗病性由1对显性基因控制。

表2 ‘兰天23号’与‘铭贤169’组合各世代对CYR32苗期抗条锈性表现Table 2 The resistance of wheat varieties‘Lantian 23’,‘Mingxian 169’and their progenies to Puccinia striiformis f.sp.tritici physiological race CYR32at seedling stage

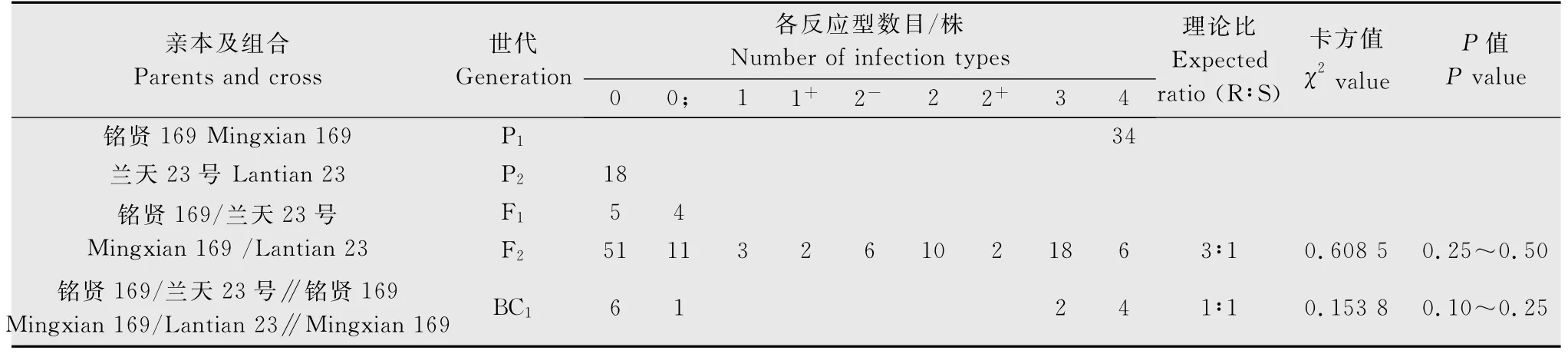

表3 ‘兰天23号’与‘铭贤169’组合各世代对G22-9苗期抗条锈性表现Table 3 The resistance of wheat varieties‘Lantian23’,‘Mingxian169’and their progenies to Puccinia striiformis f.sp.tritici physiological race G22-9at seedling stage

2.3 对G22-9抗条锈性遗传分析

用G22-9的单孢菌系分别对‘铭贤169’/‘兰天23’组合的亲本及F1代、BC1代和F2代材料进行抗病性鉴定和统计分析。结果(表3)显示,‘兰天23号’对G22-9表现免疫,反应型为0型;‘铭贤169’表现高度感病,反应型为4型,F1代植株均表现抗病,反应型为0~0;型,F2代群体表现抗感分离。根据双亲、F1、F2、BC1代反应型级别及各级反应型数目,将0~2+型植株划为抗病类型,3~4型划为感病类型。在109株F2代群体中,表现抗病的有85株,表现感病的有24株,经χ2检验,符合由1对显性基因控制的3R∶1S 的理论比例(χ2{3∶1}=0.608 5<=3.84,P=0.50~0.75)。13株BC1代植株中,7株表现抗病,6株表现感病,也符合由1对显性基因控制的1R∶1S的理论比例(χ2{1∶1}=0.153 8,P=0.10~0.25),与F2代分析结果相一致。表明‘兰天23号’对G22-9的抗病性由1对显性基因控制。

3 讨论

Biffen研究证明小麦抗条锈性不仅是可以遗传的,而且符合孟德尔遗传规律[17]。Loegering和Brow der在Flor基因对基因学说为原理的基础上,建立了通用的基因推导原则,并在禾谷类作物抗病基因分析方面得到广泛应用[18]。曹世勤等通过该方法分析发现,‘兰天23号’含有未知抗条锈病基因[19]。本研究表明,‘兰天23号’对我国当前条锈菌主要流行小种CYR33、CYR32及新菌系G22-9的抗病性均由1对显性抗性基因控制。分析其系谱,其亲本材料为‘87-121’和‘SXAF4-7’。甘肃省农业科学院植物保护研究所自1996年开始,连续多年在甘肃陇南的汪川良种场和甘谷试验站,对‘87-121’和‘SXAF4-7’的鉴定及监测结果发现,父本‘87-121’在苗期和成株期对接种的CYR33、CYR32和自然诱发的条锈菌均表现感病,平均病情3~4/40/100(反应型/严重度/普遍率),母本‘SXAF4-7’表现抗病,反应型0~0;型,属免疫、近免疫类型(未发表资料)。故此推断,‘兰天23号’所含的抗条锈基因来源于母本‘SXAF4-7’。但对CYR33、CYR32和G22-9均为显性抗性的基因是同一基因还是未知新基因,则有待于进一步研究。

徐建龙等[20]认为小种的选择是推断品种抗病基因来源的关键。在本试验中鉴定条锈菌系选择甘肃省及中国出现频率高、毒力强的CYR33、CYR32及新毒性菌系G22-9作为供试菌系进行抗条锈基因遗传分析,其研究结果对抗病亲本选择有重要指导意义。

[1]李振岐,曾士迈.中国小麦锈病[M].北京:中国农业出版社,2002.

[2]Wan A M,Zhao Z H,Chen X M,et al.Wheat stripe rust epidemic and virulence ofPucciniastriiformisf.sp.triticiin China in 2002[J].Plant Disease,2003,88(8):896-904.

[3]Mcintosh R A,Barinan H S,Park R F,et al.Aspects of wheat rust research in Australia[J].Euphytica,2001,119(1/2):115-120.

[4]Chen X M,Mary M,Euqene A M,et al.Wheat stripe rust epidemics and races ofPucciniastriiformisf.sp.triticiin the United States in 2000[J].Plant Disease,2002,86(1):39-46.

[5]吴立人,牛永春.我国小麦条锈病持续控制的策略[J].中国农业科学,2000,33(5):1-7.

[6]Liu T G,Peng Y L,Chen W Q,et al.First detection of virulence inPucciniastriiformisf.sp.triticiin China to resistance genesYr24(=Yr26)present in wheat cultivar Chuanmai 42[J].Plant Disease,2010,94:1163.

[7]刘太国,王保通,贾秋珍,等.2010-2011年度我国小麦条锈菌生理专化研究[J].麦类作物学报,2012,32(3):574-578.

[8]贾秋珍,黄瑾,曹世勤,等.感染我国重要小麦抗源材料贵农22的条锈菌新菌系的发现及致病性初步分析[J].甘肃农业科技,2012(1):3-5.

[9]Sharp E L,Volin R B.Additive genes in wheat conditioning resistance to stripe rust[J].Phytopathology,1970,60(7):1146-1147.

[10]曹世勤,骆惠生,黄瑾,等.冬小麦品种陇鉴9821抗条锈遗传分析[J].植物病理学报,2012,42(3):274-280.

[11]姚强,贺苗苗,阎佳会,等.春小麦品种青春39的抗条锈性遗传分析[J].麦类作物学报,2014,34(1):39-42.

[12]李洋,袁喜丽,姚强,等.欧洲小麦品种Mega抗条锈病基因的遗传分析及分子标记[J].植物病理学报,2010,40(1):51-56.

[13]姚占军,徐世昌,万安民,等.3个小麦条锈菌鉴别寄主的抗性遗传分析[J].植物遗传资源学报,2006,7(1):39-43.

[14]仝淑玫,蔺瑞明,何月秋,等.小麦抗源Holdfast和Flinor抗条锈病主效、微效基因的遗传分析[J].中国农业科学,2006,39(11):2243-2249.

[15]徐世昌,张敬原,赵文生,等.小麦京核891-1抗条锈病主效、微效基因的遗传分析[J].中国农业科学,2001,34(3):272-276.

[16]何家泌.植物抗病遗传学[M].北京:中国农业出版社,1994.

[17]Biffen R H.Mendelps laws of inheritance and wheat breeding[J].Journal of Agricultura1Science,1905,1:4-46.

[18]Wellings C R,McIntosh R A.Pucciniastriiformisf.sp.triticiin Australasia:pathogenic changes during the first 10years[J].Plant Pathology,1990,39(2):316-325.

[19]曹世勤,张勃,李明菊,等.甘肃省50个主要小麦品种(系)苗期抗条锈基因推导及成株期抗病性分析[J].作物学报,2011,37(8):1360-1371.

[20]徐建龙,林贻滋,奚永安.城特232抗瘟性基因分析研究[J].植物保护学报,1994,21(1):63-66.