从厥阴病提纲看《厥阴病篇》

姜元安 张清苓

《伤寒论》于三阳三阴病中各有一条文,以“××之为病”之形式标于各篇之首,柯韵伯言之为六经提纲:“仲景六经各有提纲一条,犹大将立旗鼓使人知有所向,故必择本经至当之脉证而标之。读书者须紧记提纲以审病之所在。然提纲可见者只是正面,读者又要看出底板,再细玩其四旁,参透其隐曲,则良法美意始得了然。”[1]柯琴慧眼独识而首先将三阳三阴病中具有提纲意义之条文明言道出。

提纲条文之意义在于使人读之就能在总体上把握三阳三阴病各自的发病特点。仲景对伤寒病的最大贡献之一是深刻地认识到伤寒病的发生与发展规律,并不象《黄帝内经·素问》热论篇所言“日传一经”,而是太阳、阳明、少阳、太阴、少阴、厥阴各能为病,因而也各自具有不同的发病特点[2]。在不同的疾病过程中,其证候的形成及变化有其各自的规律,虽然有时也会出现相似或相同的证候,但其具体的临床表现却不尽相同。只有在辨明疾病的基础上才有可能深刻认识与之相关证候的内在病机[3],并据此确立正确的治法、处以相应的方药,以突显辨证论治之运用。这正是三阳三阴病各立提纲一条的意义所在,故柯琴喻之为“犹大将立旗鼓使人知有所向”,而要求“读书者须紧记提纲以审病之所在。”

《伤寒论》三阳三阴病各有提纲一条,注家之认识虽各有不同,但其差异未有如厥阴病提纲之大者,后之学者完全无可适从。从仲景立提纲条文之意义而言,若欲明《厥阴病篇》,则须先明其提纲。今注家之文却使仲景厥阴病提纲之文陷入难明之窘境,又何以能明《厥阴病篇》?以至于陆渊雷有“伤寒《厥阴篇》,竟是千古疑案”[4]之语。

1 医家注厥阴病提纲所引出的问题

原文:厥阴之为病,消渴,气上撞心,心中疼热,饥而不欲食,食则吐蛔。下之利不止(326条)。

本条为厥阴病立提纲,以明伤寒病中厥阴为病之大要。若不明本条所论,则难明《厥阴病篇》全篇之所论。

成无己首注《伤寒论》,云“邪传厥阴,则热已深也”,而以为提纲所论乃“热在厥阴经”[5],其后医家有从其说者,如柯韵伯“厥阴主热”[1]143、尤在泾“邪愈深者,其热愈甚”[6]等,吴坤安更言“此皆厥阴之自病之热证,并非传经之热邪……不得以伤寒正病视之”[7]。亦有逆成氏之说者,以为厥阴仍属阴寒为病,如钱天来言“邪入厥阴,则阴邪自下,迫阳于上”[8],程郊倩谓“厥阴者,两阴交尽,阴之极也”[9]。然亦有不从热、不从寒,而从寒热错杂论厥阴之病者,如舒驰远谓“此条阴阳错杂之证也”[10],丹波元坚则更言厥阴病乃“里虚而寒热相错证”[11],《医宗金鉴》亦云“厥阴者,为阴尽阳生之藏,邪至其经,从阴化寒,从阳化热,故其为病,阴阳错杂,寒热混淆”[12]。至于方有执[13]、喻嘉言[14],则不以寒热为主,而从肝木受邪立论,以五行生克之理释脏腑之盛衰变化,恽铁樵亦言本条所论只为“肠胃病”[15]。

究竟《厥阴病篇》所论属寒、属热,抑或只是脏腑受邪而为病?从篇中所论之条文看,似乎各家之说均有其立论之据。仲景为三阳三阴病各立提纲一条,其意义在于从总体上把握三阳三阴病各自之发病特点。若各家之说皆能成立,则厥阴病之提纲焉能同时体现各种发病特点?

2 “厥阴”之义

仲景《序》文云:“撰用《素问》《九卷》《八十一难》《胎胪药录》,并平脉辨证,为《伤寒杂病论》合十六卷。”今先本《内经》而明“厥阴”之意,然后再论厥阴病提纲之文,庶可以明《厥阴病篇》之所论。

《素问·至真要大论》中黄帝有“厥阴何也”之问,而岐伯则有“两阴交尽”之答。《类经》注“厥”为“尽”,故云“两阴交尽,阴之极也”[16]。两阴交尽,固然有“阴之极”之意,注家亦多取其意,故张志聪又有“厥阴主于阴尽而一阳始蒙,气之微者也”[17]之注。然而,解“厥”为“尽”,则未必得其意。丹波元简欲解“厥”为“尽”,而强注“厥”通“蹶”,然后引颜师古云“蹶,尽竭也”[18]。

“两阴交尽”乃岐伯答黄帝所问“厥阴”之理,以明三阴三阳乃“气有多少异用”之谓,而非仅仅释“厥阴”之文。“两阴交尽”则阴尽,阴尽则阳生,此自然之理。故《至真要大论》中黄帝“幽明”之问,岐伯亦以“两阴交尽”“两阳合明”之答以明寒暑更替之理。

考“厥”字,《说文解字》云:“厥,发石也。”段玉裁注云:“发石,故从厂。引伸之,凡有撅发皆曰厥。”则“厥”乃“发”之意。再考“发”字,《说文解字》云:“发,射发也。”段注云:“射发也……引申为凡作起之称。”《说文解字》释“作,起也”,段玉裁则以“始也”“生也”为之作注。《说文解字》释“起”,则云“能立也”,段玉裁则引申之为“凡始事,凡兴作之称”。由此可见,“厥”有始、生、兴作之意。岐伯以“两阴交尽”答黄帝“厥阴”之问,正欲明两阴交尽之时,又有阳气从中兴作而发之意。两阴交尽为阴极,阴极则阳生,此阴阳自然消长之理,故两阴交尽则为“厥阴”,非谓“厥”为“尽”之意。

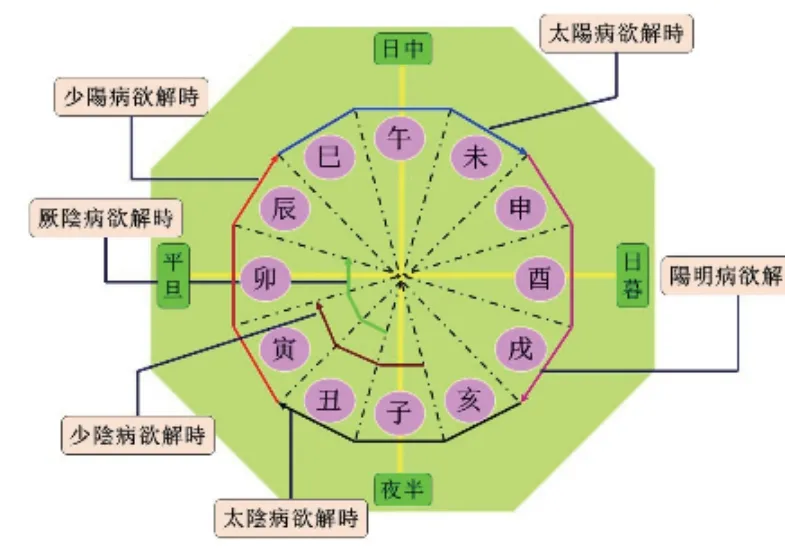

《伤寒论》中,仲景论三阳三阴病欲解之时,已将“两阳合明,谓之阳明”“两阴交尽,谓之厥阴”之理尽显其中,惜乎后人未能明之而已。《说文解字》云:“合,合口也。”段注引申为“凡会合之称”。“明”即“照”之意,《易·系辞》云:“日月相推,而明生焉。”两阳合明指少阳(从寅至辰上)之后,太阳(从巳至未上)与之相合而明,故谓“阳明”。《说文解字》云:“交,交胫也。”两胫相交则有相迭、交叉之意,故《说文解字》释“爻”则云“交也,象《易》六爻头交也”。段注虽亦引申之为“两者相合曰交”,然则“交”有“合”之意,而“合”则无“交”之状。两阴交尽指少阴(从子至寅上)与太阴(从亥至丑上)相交而阴尽,以此引出由阴至阳,阴尽阳生之厥阴(从丑至卯上)。

图1 三阳三阴病欲解之时

3 厥阴病提纲证之象

厥阴为“两阴交尽”而阴尽阳生之意甚明。厥阴之阴,外连少阳,故厥阴之中,内含少阳升发之阳,阴中有阳,则厥阴之病亦必以此为基础,阴盛则寒,阳复则热,寒热之进退,则有寒热错杂之机,故厥阴病当以寒热错杂为特点。

提纲条文中,消渴、气上撞心、心中疼热,皆阳复为热之象;食则吐蛔,则阴盛为寒之变;饥而不欲食,正是寒热并存而错杂之证。故厥阴之为病,既可为寒,亦可为热,更有寒热错杂之变,故提纲条文示之以寒热错杂之证。若只见其炽热之象而以为可用寒凉之药下之,则势必更伤本虚之阳而下利不止。更何况厥阴阳复之热亦能为寒凉之药所遏,故张遂辰有“尝见厥阴消渴数证,舌尽红赤,厥冷脉微,渴甚,服白虎、黄连等汤,皆不救”[19]之语。以此而论,注家之中,舒驰远、《医宗金鉴》寒热错杂之论庶几能得仲景之意。因未能明提纲所示只是揭厥阴之病机特点,故亦有谓“本条作厥阴病提纲尚欠周密”[20]。

厥阴为两阴交尽,根于少阴而出于少阳。故伤寒病中,厥阴受邪而为病,除了厥阴自身之寒证外,其阳气退而寒气胜,则病至少阴而成少阴阳虚之变。若厥阴之气能借少阳之阳而于阴中胜复,则其病向愈;若阳复太过而为热,则又多阳复之热证。故《厥阴病篇》中,尽显阴阳进退、寒热错杂、或寒、或热诸证,此厥阴病之大要。提纲所示诸证,正是厥阴病中阴阳进退、寒热错杂之机。其阳复之热源于少阳升发之阳,故有向上而燎原之势,谓“消渴,气上撞心,心中疼热”。其寒则本厥阴之寒而有呕吐下利之变。《平脉法》云:“肝者,木也,名厥阴。”《素问·玉机真藏论》亦云:“肝也,东方木也,万物之所以始生也。”厥阴在脏为肝,藏血而主疏泄,故华岫云谓之“体阴用阳”[21]。厥阴受邪,肝之疏泄不利,则木邪犯土而脾胃气机为之失和,故厥阴病中,多呕吐、哕、下利之变。提纲证中,“饥而不欲食,食则吐蛔,下之利不止”,正是仲景欲明厥阴为病,肝木受邪而脾胃失和之机。

厥阴病中有少阳阳复之机,其阳复之气化而为热,热则消谷而饥;然其病本属寒邪伤阳,阳虚之体无力运化水谷,故虽饥而不欲食。若因饥而强食之,则胃气上逆而吐。此所以曰“吐蛔”者,以蛔为虫类,因风化而生,而厥阴属风木,故多见厥阴病中。《说文解字》曰:“风,从虫凡声。风动虫生,故虫八日而化。”段注引《大戴礼》《淮南书》谓“风主虫,故虫八日化也”。蛔居肠中,其性喜温而恶寒。若肠中寒则虫上移而至胃,适胃气上逆而吐,则蛔随吐而出,故吐蛔。若其人本无蛔,则不能吐蛔。许叔微《伤寒九十论》中载一案用乌梅丸治厥阴消渴云:“里中一中表病,渴甚,饮水不止,胸中热疼,气冲心下,八九日矣。医者或作中暍,或作贲豚。予诊之曰:证似厥阴,曾吐虫否?曰:昨曾吐蛔。予曰:审如是,厥阴证也。可喜者,脉来沉而缓迟耳。仲景云:厥阴为病,消渴,气上撞心,饥不欲食,食则吐蛔。又曰:厥阴病,渴欲饮水者,少少与之愈。今病患饮水过多,乃以茯苓甘草白朮桂枝汤治之。得止后,投以乌梅丸,数日愈。”[22]此案虽因吐蛔以证其为厥阴病,只属有蛔则吐蛔之例,临证之际不可为此所拘。

4 厥阴病非六经病最后阶段

最新版之《伤寒学》有“厥阴病是六经病证的最后阶段”[23]之说,此说与“太阳病为外感热病之初期阶段”之说相呼应,完全脱离仲景《伤寒论》对伤寒病自然发生、发展之认识。

仲景论伤寒病,由太阳病而至厥阴病,虽有三阳、三阴之序,但却无由太阳而至阳明、至少阳、至太阴、至少阴、最后至厥阴之循经传变之实。虽以“太阳之为病,头项强痛而恶寒”之表证为提纲,但风寒邪气之伤人,未必始于太阳,故不可言太阳病为伤寒病之初期阶段。同样,以三阳三阴之法认识伤寒病,虽将厥阴病列于是六经病之末,而厥阴却具阴尽阳生之机,其病虽以寒热错杂为特点,然厥热胜复,则尽显阴阳进退之机。厥多热少,阳气退,其病为进;热多厥少,阳气复,则其病当愈。若厥阴为六经病之最后阶段,其病已历经少阴之亡阳,焉得有阴阳进退、寒热错杂之理?此理甚易明了,何须拘泥于《热论》日传一经,始于太阳而终于厥阴之意。

以厥阴为六经病最后阶段者,非但不明厥阴为病之机,更是未能明仲景论伤寒病“见病知源”之旨。“见病知源”四字,乃仲景要求从疾病动态过程来认识其完整的发生、发展、变化过程。故仲景论伤寒病,必详论其三阳、三阴病之发展变化及传变规律。如病始于太阳,或传阳明、或传少阳、或传太阴、或传少阴、或传厥阴,不必依次循经。而三阳、三阴之病,则根据其实际之临床发展而各有不同。如厥阴之病,既可因其阳退阴进而病传少阴,甚或终成不治、死证;亦可因其阳进阴退而其病向愈,或阳复太过而复传少阳、阳明。厥阴之病,亦多不同之传变,何以能谓其为六经病之最后阶段?仲景不过借三阳三阴之序以论伤寒病之六经病证,绝非以此而论六经病之序。

5 乌梅丸为厥阴病寒热错杂证之主方

仲景以阴阳进退、寒热错杂之证为厥阴病之提纲,其热为真热,其寒亦是真寒,而其治必以阴阳进退所致寒热多少为准,寒热之药并用以除寒热之邪。“下之利不止”是只见其热而未及其寒,更以寒凉之药清其热,则热未除而阳气更伤。阳退阴进,乃伤寒病之大忌。厥阴之寒进,势必更伤少阴之阳而有亡阳之虞,《厥阴病篇》中所论不治、死证,皆厥阴病中阳退阴进而少阴亡阳所致,此正是仲景特言“下之利不止”之用意所在。

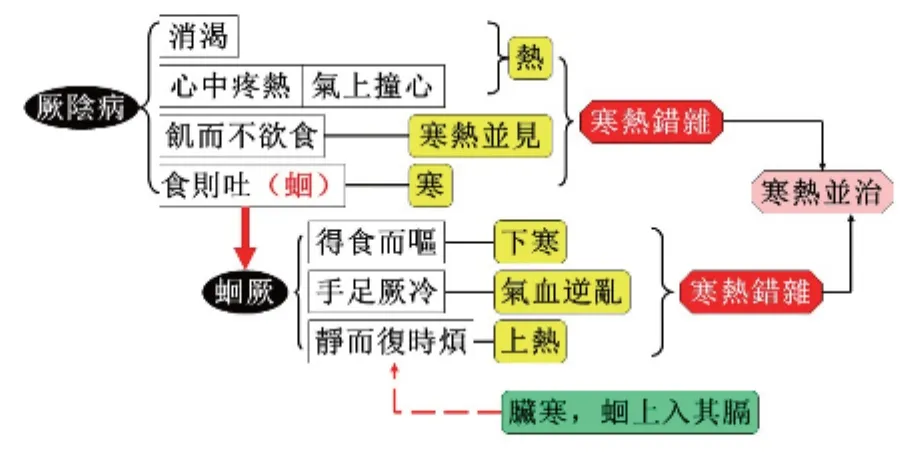

图2 厥阴病证治

乌梅丸乃仲景为蛔厥所立正治之法,故曰“蛔厥者,乌梅丸主之”。其所以为蛔厥正治之法,因蛔厥乃厥阴病寒热错杂特有之证,非特蛔虫之病。由此而论,则乌梅丸乃仲景治厥阴病寒热错杂正治之方,非特为蛔厥而设。此仲景先论蛔厥之证,再借蛔厥之治而引出厥阴病正治之方用心所在。提纲证所论诸证为寒热错杂之变,本条蛔厥所述之蛔虫得食而呕,及因藏寒上入其膈,静而复时烦,亦是寒热错杂之理,故仲景于“乌梅丸主之”之后,又特出“亦主久利”一句,与提纲条文中“下之利不止”句相应,而使乌梅丸为治厥阴寒热错杂证之心昭然大白。

乌梅丸一方,本为厥阴病寒热错杂而设,若其人无蛔,则不吐蛔,亦无蛔厥之变。其制方之义,与治蛔厥不同。蛔之居于人体之内,得酸则静,得辛则伏,得苦则下,故制方欲安蛔者,须以甘诱而使之食,然后以酸安蛔,以辛伏蛔,以苦下蛔,此乃乌梅丸治蛔厥之法。而其治厥阴病寒热错杂之法,则君乌梅之酸以入肝,其余诸药皆“从其性而俱为入肝”[24]。乌梅能滋阴养肝,且以当归温养血气,先护厥阴之本体。其当归一物,性温而润,能温养血气,温而不燥,润而不腻,最能和血养肝,故《伤寒论》一百一十三方中,惟厥阴病中四方有当归之用。陈斯亮未解肝体阴用阳,用当归能养肝而顺其曲直之性,只谓“当归入厥阴,养肝血,辛温能散内寒,乃引经之药也”[25],而不知“引经”之用,始于金元张元素,仲景方中诸药并无“引经”之义。其病体本虚,故以人参益其中气,和中补虚则气血生化有源。阳虚有寒,必温阳以散寒,故用附子、干姜、细辛、桂枝、蜀椒之属;阳复有热,则当苦寒以治热,故有黄连、黄柏之用。诸药相合,亦俱辛开、苦降、甘调之法,正对寒热错杂之证,与半夏诸泻心汤之治寒热错杂证相类。其所以异者,在于乌梅为主,将诸药引入厥阴而专治厥阴病之寒热错杂证,故章虚谷谓乌梅丸“以寒热错杂之病,故并用寒热之药,为厥阴之主方”。

6 病案举例

患者,女,67岁。2004年2月7日就诊。始因外感发热,热退后患此证,至今已一年。其证胃中热气上撞心胸,此时必渴而欲饮冷水,然饮水仍不能止其渴。以其近古稀之高年,日饮水竟达10升许,而饮多小便亦多。但不欲食,大便无殊。曾怀疑糖尿病,但多次检查无果。曾经中、西医多方诊治无效。舌红赤而苔白,脉弦细而无力。其病始于外感之后,其证消渴而又有寒热之象,恐此正是厥阴病之消渴,当以乌梅丸主之。处方:乌梅30 g、细辛3 g、桂枝6 g、当归10 g、黄连10 g、黄柏6 g、蜀椒3 g、党参10 g、制附子5 g、炙甘草6 g。

服药二剂后,其热气上撞稍得缓解而口渴亦随之而减去一半,渴虽减而舌苔反转薄黄。上方内加干姜3 g,粳米一匙,增当归为15 g,黄柏为10 g。更进二剂后,其热气其不再上撞而消渴之势已基本消除。

7 结论

厥阴之为病,既可为寒,亦可为热,更有寒热错杂之变,故提纲条文示之以寒热错杂之证。厥阴为两阴交尽,根于少阴而出于少阳。故伤寒病中,厥阴受邪而为病,除了厥阴自身之寒证外,其阳气退而寒气胜,则病至少阴而成少阴阳虚之变。故《厥阴病篇》中,尽显阴阳进退、寒热错杂、或寒、或热诸证,此厥阴病之大要。厥阴受邪,则肝之疏泄不利,则木邪犯土而脾胃气机为之失和,故厥阴病中,多呕吐、哕、下利之变。能由厥阴病提纲证而明《厥阴病篇》之大略,则能明厥阴病非六经病最后阶段,亦能明乌梅丸非只为蛔厥而设,乃治厥阴病寒热错杂证之主方。

[1] 柯韵伯.伤寒来苏集[M].上海:上海科学技术出版社,1986:143,178.

[2] 姜元安,张清苓,李致重.伤寒病与六经辨证[J].北京中医药大学学报,2000,23(1):5-8.

[3] 张清苓,姜元安.从抓主证论中医临床的辨病与辨证层次[J].北京中医药大学学报,2007,30(11):733-735.

[4] 陆渊雷.伤寒论今释[M].北京:人民卫生出版社,1956:418.

[5] 成无己.批注伤寒论[M].北京:人民卫生出版社,2004:159.

[6] 尤在泾.伤寒贯珠集[M].北京:学苑出版社,2009:141-142.

[7] 吴坤安.伤寒指掌[M].上海:上海卫生出版社,1957:28.

[8] 钱天来.伤寒溯源集[M].北京:学苑出版社,2009:370.

[9] 程郊倩.伤寒论后条辨[M].北京:中国中医药出版社,2009:388.

[10] 舒驰远.伤寒集注[M].北京:人民军医出版社,2009:117.

[11] 丹波元坚.伤寒论述义[M].北京:人民卫生出版社,1955:7.

[12] 吴谦.御纂医宗金鉴[M].太原:山西科学技术出版社,2011:101.

[13] 方有执.伤寒论条辨[M].北京:学苑出版社,2009:144.

[14] 喻嘉言.尚论张仲景伤寒论三百九十七法[M].北京:人民军医出版社,2013:92.

[15] 恽铁樵.药盦医学丛书之三(线装本)·伤寒论辑义按·卷六[M].上海:商务印书馆,1948(民国三十七年):2.

[16] 张景岳.类经[M].北京:学苑出版社,2005:1375.

[17] 张志聪.黄帝内经素问集注[M].北京:学苑出版社,2002:732.

[18] 丹波元简.素问识[M].北京:人民卫生出版社,1956:42.

[19] 张遂辰.中国医学大成·张卿子伤寒论·卷六[M].上海:上海科学技术出版社,1990:28.

[20] 李培生.伤寒论讲义[M].长沙:湖南科学技术出版社,1985:267.

[21] 叶天士.临证指南医案[M].北京:中国中医药出版社,2008:22.

[22] 许叔微.中国医学大成·伤寒九十论[M].上海:上海科学技术出版社,1990:20.

[23] 熊曼琪.伤寒学[M].北京:中国中医药出版社,2007:271.

[24] 高学山.伤寒尚论辨似[M].杭州:新医书局,1956:186.

[25] 汪苓友.中寒论辨证广注[M].上海:上海卫生出版社,1958:243.