火烧对林地土壤理化性质的影响

曹慧,白晋华*,王建让,郭晋平,贺薇,师爱华

(1.山西农业大学 林学院,山西 晋中030801;2.加拿大湖首大学,加拿大P7B5E1;3.山西省晋城市林业局,山西 晋城市048000)

林火是一种自然现象,也是一种特殊的生态因子,它对森林生态系统的形成和发展起重要的作用。它通过加热和氧化作用引起土壤理化性质和生物环境的改变[1]。土壤性质,尤其是土壤化学性质,是植物生长和产量形成的基础。土壤化学性质不仅受气候、植被、地形以及成土过程等自然因素的影响,而且与耕作、土地利用方式以及经营措施[2]等人为因素密切相关。不同强度的火干扰在森林火灾中,对土壤的理化性质具有不同的显著差异。国内有关学者开展了林火对东北林区土壤理化性质影响的大量研究[3-8],但对华北地区还鲜有报道。本通过对山西省中条山三交林场2a后的火烧迹地土壤理化性质影响情况进行系统的分析,对华北地区火烧迹地早期环境的管理具有重要意义。

1 研究地区概况与研究方法

1.1 研究地区概况

研究区地处中条山与太岳山交汇地带,位于临汾市浮山县东部,中条山的北端,地理坐标为东经112°00′~112°13′,北纬35°49′~36°03′。该林场植物资源稀少,林分以油松(Pinus tabuliformis、纯林为主,且分布不均,在成片面积中主要树种有油松(Pinus tabuliformis)、辽东栎(Quercus wutaishanica)、刺槐(Robinia pseudoacacia L)等,少量侧柏(Platycladus orientalis)、华山松(Pinus armandii)、落叶松(Larix gmelinii)等;灌木种类主要有 连 翘 (Forsythia suspensa)、黄 刺 玫 (Rosa xanthina)、胡枝子(Lespedeza bicolor)、锦鸡儿(Caragana sinica)、绣线菊(Spiraea salicifolia)、丁香(Syzygium aromaticum)等,还有少量沙棘(Hippophae rhamnoides Linn.)、荆条(Vitex negundo var.)、荚迷(Viburnum dilatatum)、鼠李(Rhamnus davurica)、胡 颓 子 (Elaeagnus pungens)、山桃(Prunus davidiana)、山杏(Prunus armeniaca)等。该林场主要以油松林为主 。

1.2 样地选择与设置

本研究取样地点设在山西省中条山三交林场,并于2014年7月对三交林场火烧迹地进行实地踏察。已有研究将林火发生地烧死木的比例≤30%,属轻度火烧;林火发生地烧死木的比例>70%,属重度火烧[9]。调查结果显示:火烧迹地内存在轻度火烧和重度火烧。在立地条件和火烧强度尽量相一致原则下,对油松林地火烧迹地进行土壤取样。临近火烧迹地的地区作为对照,设置平行样地。

1.3 土壤的取样与测定

各样地中随机设置3个50cm×50cm的小样方进行土壤取样,采用环刀法分别取2个层次土壤,采集 A表层(<10cm)和B深层(10~20cm)样品,测定土壤土壤含水量、容重和孔隙度。样品在室内经自然风干、研磨、过筛等预处理,测定土壤pH值、全氮、全磷等指标。土壤的pH值采用电位法;全氮采用凯式定氮法;全磷采用 HClO4-H2SO4熔融-钼锑抗比色法[10]。

1.4 统计分析

采用单因素方差分析检验试验处理是否影响土壤各理化性质指标,显著水平设定为p<0.05。所有数据分析在SPASS16.0统计软件中完成。

2 结果与分析

2.1 火干扰对土壤物理性质的影响

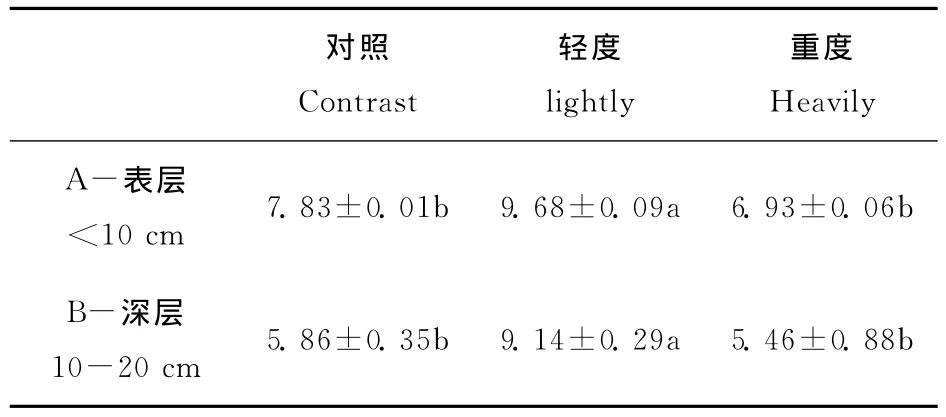

2.1.1 土壤含水量的变化

火烧2a后,对照、轻度火烧、重度火烧迹地的森林土壤 A 层的含水量(7.83%、9.68%、6.93%)普遍高于土壤深层 B层(5.86%、9.14%、5.46%)的含水量。轻度火烧后森林土壤的A层和B层的含水量分别增加了23.62%、55.97%,与对照有显著差异(p<0.05)。重度火烧后森林土壤的含水量A层和B层的含水量分别降低了11.49%、6.66%,与对照无显著差异(p>0.05)。土壤A层的含水量波动范围低于(最高0.09)B层土壤的含水量的波动范围(最低0.29)。说明火烧对土壤含水量影响的趋势较明显(表1)。

表1 土壤含水量变化方差分析结果/%Table 1 Variance analysis results of Soil moisture content change/%

2.1.2 土壤容重的变化

土壤容重大小反映土壤透水性、通气性及根系伸展时阻力的大小[11]。森林土壤A层容重(轻度火烧:1.31g·cm-3,重度火烧:1.17g·cm-3)低于土壤B层容重的(轻度火烧:1.40g·cm-3,重度火烧:1.21g·cm-3)。轻度火烧后土壤的容重为1.31g·cm-3、1.40g·cm-3,比对照提高0.76%、8.53%,但未达到显著结果。重度火烧后土壤的容重与对照相比降低至1.17g·cm-3、1.21g·cm-3,它们之间的差异均不显著。总的来看,火烧后对土壤容重影响的趋势不明显(表2)。

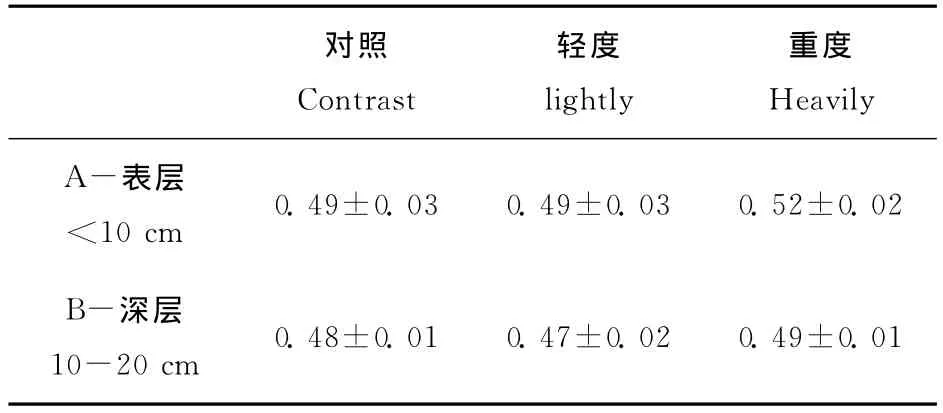

2.1.3 土壤孔隙度的变化

土壤孔隙状况影响土壤通气透水性和根系穿插的难易程度,并对土壤中水、肥、气、热和微生物活性等发挥着不同的调节作用,是土体构造重要指标之一[12]。轻度火烧后土壤的孔隙度为0.49%、0.47%,与对照没有明显变化。重度火烧后土壤的孔隙度为0.52%、0.49%,比对照分别提高了6.12%、2.08%,但差异未达到显著水平,趋势也不明显(表3)。

表2 土壤容重变化方差分析结果/g·cm-3Table 2 Variance analysis results of Soil bulk density/g·cm-3

表3 土壤孔隙度变化方差分析结果/%Table 3 Variance analysis results of Soil porosity change/%

2.2 火干扰对土壤化学性质的影响

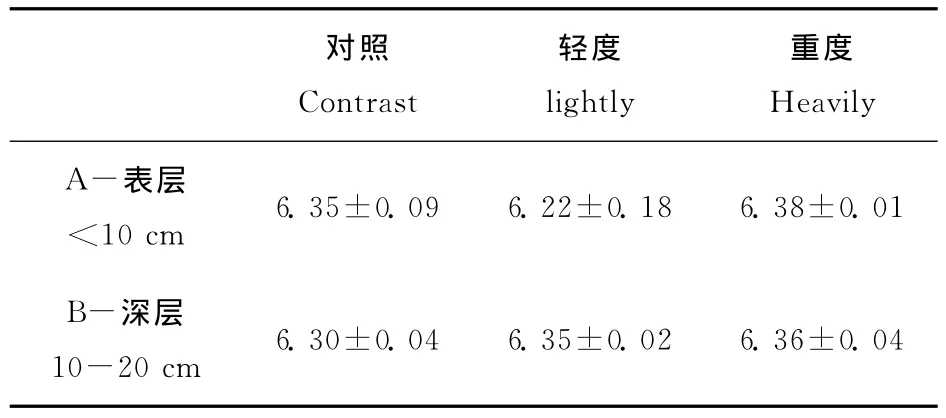

2.2.1 土壤pH值的变化

研究表明,林火发生后会迅速提高土壤的pH值,在经过几个月、几年甚至几十年的时间后逐渐下降[13]。火烧2a后的油松林地与对照相比(6.30),B层土壤pH 升高至(6.35、6.36)。在经历轻度火烧后土壤A层pH降低至6.22,B层pH值发生小幅度的升高变化(6.35),重度火烧后土壤发生相对程度很小的变化(6.38、6.36),但差异均未达显著水平(p>0.05)。总的来看,火干扰对土壤pH值的影响不显著(表4)。

2.2.2 土壤全氮的变化

不同火烧强度土壤B层全氮的含量(0.12、0.15、0.14)普遍低于土壤 A层全氮的含量(0.18、0.16、0.20),全氮的含量主要集中在土壤的A层,尽管彼此之间并没有达到差异明显的程度,但仍然能看出土壤中重度火烧后呈现升高的趋势(11.11%,16.67%)。轻度火烧后土壤 A 层全氮含量明显低于对照土壤A层全氮的含量(11.11%),但土壤B层全氮的含量达到最高(见表5)。

表4 土壤pH值变化方差分析结果Table 4 Variance analysis results of Soil pH change

表5 土壤全氮变化方差分析结果/g·kg-1Table 5 Variance analysis results of Soil total nitrogen/g·kg-1

2.2.3 土壤全磷的变化

与土壤全氮在土壤中的分布趋势基本一致,不同火烧强度后土壤A层全磷的含量差异明显,达到显著水平(p<0.05)。A、B层轻度火烧后比对照降低了20.00%,41.67%,重度火烧后土壤全磷含量比对照增加了114%、100%。说明火干扰对土壤全磷的影响趋势较明显(表6)。

表6 土壤全磷变化方差分析结果/g·kg-1Table 6 Variance analysis results of Soil total phosphorus/g·kg-1

3 讨论与结论

与对照相比,轻度火烧后的油松林地在一定程度上提高了土壤的含水量(23.62%、55.97%)以及容重(0.76%、8.53%),但这种变化只是前者达到显著水平。这可能是由于轻度火烧会将土壤表层的枯枝落叶层烧掉,当发生降水时,水分可以更好的被土壤吸收,所以没有造成土壤表面板结现象,对土壤容重无显著影响。重度火烧降低了土壤的含水量(11.49%、6.66%),此影响结果与韩钊龙的结果一致[14]。原因可能是重度火烧破坏土壤结构,使土壤容重(10.00%、6.20%)也降低,造成土壤板结,使土壤持水力降低,不能更好的涵养水分。

在经历火干扰后的油松林,其土壤孔隙度变化的总趋势是升高,且变化幅度不大,这与前人的相关研究结果并不符合,但可以给出相应解释,应该是无法确定火烧迹地内火烧前的可燃物类型是否一致以及土壤内腐殖质物质含量的多少造成的。

火干扰后土壤pH一般呈上升趋势,随着火势的增强而上升[15],与本研究一致。但轻度火烧后森林土壤A层pH值降低至6.22,这可能也与A层土壤可燃物有关。

本文研究发现,轻度火烧后土壤A层的全氮的含量有所降低(11.11%),这与耿玉清对北京西山地区林火对土壤性质的影响的结果一致[16]。土壤全磷的含量显著降低(20.00%、41.67%),这也与薛立的结果一致[17],但重度火烧后土壤全氮的含量 A、B层分别提高11.11%、16.67%,全磷的含量分别提高了114.00%和100.00%,都升高,原因可能是重度火烧迹地随着地表凋落物增加而增加。

火烧后经过2a的恢复,土壤中A层的含量值普遍大于B层的含量值,除了火烧后土壤容重,这可能是由于B层的土壤更为坚实。与对照相比,火烧后土壤的含水量与全磷随着土壤深度的不同达到显著差异。

文中对不同强度的火干扰进行了理化性质数据分析,得出2a后火干扰对该地区土壤影响仍然有显著差异的结果。为今后的林火生态恢复方法的选择和实施提供相关的基础数据,对华北火后森林环境的管理具有重要意义。本文没有详细的考虑火烧迹地的可燃物的类型、枯落物、微生物等因素,实验数据可能会有一定偏差,对实验结果可能有一定的影响。本实验样地设在山西省三交林场,建议对同一块火烧迹地进行连续的定位研究,以获取更确切的资料,得到火烧后对土壤理化性质影响的结果会有更强的规律性。

[1]Hart SC,DeLuca TH,Newman GS,etal,Post-fire veg-etative dynamics as drivers of microbial community struc-ture and function in forest soils.Forest Ecology and Man-agement,2005,220:166-184.

[2]Schoenholtz SH,VanMiegroet H,Burger JA.A review of chemical and physical properties as indicators of forest soil quality:Challenges and opportunities[J].Forest Ecology and Management,2000,138(1/3):335-356.

[3]孙明学,贾炜玮,吴瑶.大兴安岭北部地区林火对土壤化学性质的影响[J].东北林业大学学报,2009,37(5):33-35.

[4]孔健健,杨健.林火对大兴安岭落叶松林土壤性质的短期与长期影响[J].生态学杂志,2014,33(6):1445-1450.

[5]谷会岩,金靖博,陈祥伟,等.不同火烧强度林火对大兴安岭北坡兴安落叶松林土壤化学性质的长期影响[J].自然资源学报,2010,25(7):1114-1121.

[6]辛颖,赵雨森,陈强.大兴安岭火烧迹地植被恢复后土壤理化性质[J].东北林业大学学报,2013,41(8):65-68.

[7]张玉红,孙铭隆,刘彤.林火对大兴安岭典型植被土壤理化性质的影响[J].东北林业大学学报,2012,40(6):41-43,107.

[8]孙龙,赵俊,胡海清.中度火干扰对白桦落叶松混交林土壤理化性质的影响[J].林业科学,2011(2):103-110.

[9]刘会锋,陈冰,周翠呜,等.2种火烧强度对大兴安岭偃松落叶松林粗木质残体的影响[J].林业资源管理,2011(1):72-77.

[10]鲍士旦.土壤农化分析(第三版)[M].北京:中国农业出版社,2000:39-78.

[11]王光玉.杉木混交林水源涵养和土壤性质研究[J].林业科学,2003,39(S1):15-20.

[12]孙艳红,张洪江,程金花,等.缙云山不同林地类型土壤特性及其水源涵养功能[J].水土保持学报,2006,20(2):106-109.

[13]Fisher R F,Binkley D.Ecology and management of forest soils[M].New York:John Wiley &Sons,2000:241-261

[14]韩钊龙,胡慧蓉,黄铄淇.林火干扰对土壤理化性质的影响[J].西南林业大学学报,2014,34(3):46-50.

[15]刘发林,张思玉,曾思齐,等.火灾对马尾松林土壤化学性质的影响[J].土壤通报,2009,40(6):1270-1275.

[16]耿玉清,周荣伍,李涛,等.北京西山地区林火对土壤性质的影响[J].中国水土保持科学,2007,5(5):66-70.

[17]薛立,向文静,何跃君,等.不同林地清理方式对杉木林土壤肥力的影响[J].应用生态学报,2005,16(8):1417-1421.