云南兰坪盆地西缘推覆构造格架及运动学机制

史小辉,王道永,周辅增,彭关灵

(成都理工大学地球科学学院,四川 成都 610059)

云南兰坪盆地西缘推覆构造格架及运动学机制

史小辉,王道永,周辅增,彭关灵

(成都理工大学地球科学学院,四川 成都 610059)

根据变形特征和构造组合形式,兰盆构造地西南缘推覆构造可划分为中央推覆带、前陆冲断带和前陆滑脱带。中央推覆带的雏型形成于印支期,叠加了后期的构造变形,以大面积岩浆活动和大幅度隆升为主要特征;前陆冲断带形成始于燕山期,叠加了喜马拉雅期的构造变形,其变形特征主要表现为逆冲构造和反冲构造,形成了冲断构造样式;前陆滑脱带形成于喜马拉雅期,以滑脱变形为主要特征,形成了隔档式褶皱。整个推覆构造经过了印支期、燕山期的强烈变形,于喜马拉雅期形成了现今的构造格局;其扩展方式为前展式,从临沧岩浆弧向盆地内部,构造活动的时间依次逐渐变新,变形强度依次逐渐减弱,由断裂(冲断)变形演变为褶皱(滑脱)变形。

推覆构造格架;运动学机制;前展式扩展;云南兰坪

兰坪盆地位于兰坪—思茅坳陷带(或称兰坪—思茅褶皱带)内,属于印度板块与欧亚板块的交界地带(李光勋,1994;吴南平等,2003;陈跃昆等,2004;管烨,2006)。近年来,许多学者对兰坪盆地的构造特征、构造演化及其与周缘造山带的耦合关系做了相关研究(陈跃昆等,2004;陶晓风等,2002;牟传龙等,1999;朱创业等,1997;杨鑫等,2011),但对于盆地西南缘构造格架的研究仍缺少详细的资料。笔者等在兰坪盆地西南缘及附近澜沧江造山带进行1∶5万区域地质调查发现,沿盆山边缘发育推覆构造——兰坪盆地西南缘推覆构造。对兰坪盆地西南缘推覆构造进行研究,能够为该区盆山耦合及地质演化提供重要的基础地质资料。

1 区域构造背景

研究区位于云南西南部,大地构造单元上属冈瓦纳大陆与劳亚大陆之间的特提斯—喜马拉雅构造带(域)东南缘的扬子西缘多岛—弧盆系澜沧江造山带与昌都—思茅盆地分界处。以澜沧江断裂为界,研究区西侧构造主体为昌宁—孟连碰撞造山带;东侧在石炭—二叠纪是澜沧江俯冲带的弧后盆地,晚二叠世又是金沙江—哀牢山俯冲带的弧后盆地(李文昌等,2010;何龙清等,2004;苏龙等,2010),自中生代以来经历了从弧后前陆盆地向走滑拉分盆地的演化(牟传龙,1999;云南省地质调查院,2008)。

2 推覆构造特征

2.1 推覆构造划分

兰坪盆地西南缘推覆构造西起昌宁—孟连构造混杂岩带,向东至黑惠江一带,其平面上与澜沧江造山带走向一致,呈NW—SE走向(图1)。从造山带至盆地内部,根据其变形特征和构造组合形式,以澜沧江断裂(F3)、耈河—诗礼断裂(F9)为界,自西向东可将推覆构造划分为中央推覆带、前陆冲断带和前陆滑脱带(图2)。

图1 兰坪盆地西南缘地质构造纲要图Fig.1 Tectonic Outline Map of SW Margin of Lanping Basin

2.2 推覆构造特征

(1)中央推覆带:夹持于后缘昌宁—孟连构造混杂岩带(F1-F2)与前缘澜沧江断裂(F3)之间。

推覆带后缘的昌宁—孟连构造混杂岩带(F1-F2)由不同时代、不同岩性、不同构造背景的混杂地质体构成,各地质体间为构造接触。包括混杂基质部分(深海—半深海硅质岩—复理石建造)和显示低绿片岩相变质特征的绿泥阳起片岩(基性火山岩)混杂断片。

推覆带前缘的澜沧江断裂(F3)由数条几乎平行的、基本沿澜沧江延伸的主断裂及次级断裂带组成。断层面向南西陡倾,一般倾角60°左右,呈北西向波状弯曲延伸,为一高角度逆冲压扭性构造。断裂带附近的岩石均碎裂岩化、糜棱岩化,沿断裂带产出串珠状花岗岩体,并且发育大量石英脉。古元古界崇山岩群(Pt1C)逆冲于中侏罗统花开左组(J2h)地层之上(图2)。

中央推覆带主体为临沧—澜沧地块(岩浆弧带),以大幅度隆升和岩浆活动为主要特征(图2)。中央推覆带主要由花岗岩和崇山岩群组成。崇山岩群普遍糜棱岩化,沿断裂边缘形成一较宽糜棱岩带;糜棱岩带的存在,说明澜沧江断裂带形成于中深部构造层次,被后期的构造运动所抬升。侵入于崇山岩群中的印支—喜马拉雅期花岗岩是中央推覆带的地质主体,绝大多数花岗岩都经受了不同程度的塑性变形改造,部分花岗岩常具有片麻状构造;岩体中常含有不等量的角闪岩相变质岩残留体。这些岩体除具有片麻状构造外,有的地方还可见条纹状等定向构造。显示出中央推覆带韧性变形的特征。

(2)前陆冲断带:前陆冲断带西侧以澜沧江断裂(F3)为界,与中央推覆带相邻,东侧与前陆滑脱带以耈河—诗礼冲断断裂(F9)为界。

耈河—诗礼冲断断裂(F9)呈NNW走向,断面向西倾斜,倾角60°~80°。断裂东侧为侏罗—白垩系陆相红色磨拉石建造,西侧以晚二叠—上三叠统海陆交互相碎屑岩—碳酸盐建造为主。断裂表现为麦初箐组上段(T3m2)地层逆冲于花开左组下段(J2h1)地层之上(图2)。断裂带构造角砾岩较为发育,岩石破碎,两侧岩层产状混乱,局部岩层近于直立,劈理较发育,并见断裂将两侧地层呈顺扭错移,石英脉极为发育,表现该断裂以脆性变形为主。

前陆冲断带岩(地)层为一总体呈北东倾的单斜构造,冲断带构造以发育倾向南西的逆冲构造和倾向北东的反冲构造为主要特征,总体表现为冲断构造样式(图2)。

逆冲构造由核桃园断裂(F4)和阿郎断裂(F8)组成。核桃园断裂(F4)靠近澜沧江断裂(F3),表现为中侏罗统花开左组(J2h)地层逆冲于下白垩统景星组(K1j)地层之上(图2),断裂附近的两盘岩(地)层均构造片(劈)理化,近断层岩层产状陡立,普遍具板劈理化并微变质,变形变质强度具有远离断裂逐渐减弱的特点。阿郎断裂(F8)呈NW—SE走向,向南西倾斜,倾角60°左右,沿断裂带岩石破碎强烈,产状极乱;断裂北段有基性岩呈岩墙状侵入(图1),表明断裂构造对侵入体具有明显的控制作用;断裂南段上二叠统羊八寨组(P3y)地层逆冲于上三叠统歪古村组(T3w)地层之上(图2)。

反冲构造发育于阿郎断裂(F8)断坡的后(西)侧,由阿水箐断裂(F5)、阿眉山断裂(F6)、仙水洞断裂(F7)组成,各断裂沿NW—SE走向大致平行排列,倾向北东,倾角40°左右,与逆冲构造倾向相反。仙水洞断裂(F7)表现为上二叠统羊八寨组(P3y)地层反冲于上三叠统三合洞组(T3sh)地层之上。阿眉山断裂(F6)为一脆韧性挤压带,澜沧江断裂(F3)以东的浅变质岩系终止于此;其上盘地层为上三叠统歪古村组(T3w),下盘为中侏罗统花开左组(J2h)地层。阿水箐断裂(F5)两侧岩石产状较乱,有较宽的挤压破碎带,表现为中侏罗统花开左组(J2h)地层反冲于上白垩统景星组(K1j)地层之上;西盘岩石变质程度稍强,东盘变质稍弱。由东往西各个断裂均为老地层反冲于新地层之上。反冲构造与阿郎断裂(F8)之间的各个断夹块依次冲起,形成冲起构造(图2)。

(3)前陆滑脱带:前陆滑脱带为耈河—诗礼断裂(F9)与黑惠江背斜之间的地质体。

自造山带至前陆,变形减弱。强烈发育的逆冲断层趋向前陆则逐渐减弱减少,褶皱越来越开阔平缓,顺基底拆离滑脱的薄皮式构造特点益趋明显。薄皮构造的褶皱主要为侏罗山式或类侏罗山式(朱志澄,1989)。研究区前陆滑脱带的变形特征主要表现为薄皮构造的褶皱——隔档式褶皱,由推覆构造滑脱过程中的断滑—断弯褶皱作用形成。

前陆滑脱带主要为沉积盆地盖层推覆体,主要分布中生界地层,褶皱变形以层理为变形面,以脆性滑脱变形为主,显示薄皮构造的变形特征;沿主滑脱面发育规模不等的断坪、断坡构造,并由此形成无根褶皱。滑脱构造的褶皱轴向与主体构造线方向一致,呈NW—NNW向,充分反映出褶皱是由于推覆构造挤压引起地层缩短而发生的。总体形态为直立水平褶皱,其能干层起主导作用;由于岩石的能干性不同,褶皱样式也存在明显差异,在砂岩中形态较为开阔,而在泥岩中较为紧闭(李亚林等,2001)。野外地质调查发现,前陆滑脱带的向斜形态较为开阔,而背斜形态较为紧闭,向斜与背斜相间分布,总体构造组合呈现隔档式褶皱的特点。这一隔档式褶皱由土皮太向斜、从冈背斜、芭蕉林向斜、黑惠江背斜组成(图2)。

土皮太向斜形态较为开阔,规模较大,核部地层为下白垩统南新组(K1n),翼部为下白垩统景星组(K1j);两翼地层相向而倾,倾角20°~30°。从冈背斜为紧闭的背斜,核部地层主要为上侏罗统坝注路组(J3b),倾角50°~60°,翼部地层为下白垩统景星组(K1j)。芭蕉林向斜与土皮太向斜相似,亦为一宽缓向斜,但规模略小,核部地层为下白垩统景星组(K1j),翼部地层为上侏罗统坝注路组(J3b),核部地层倾角30°~40°。黑惠江背斜为紧闭的背斜,规模大约3km,核部为上三叠统麦初箐组下段(T3m1)地层,翼部地层为上三叠统麦初箐组上段(T3m2)。

滑脱构造是由于低角度逆冲断层沿底部的顺层滑脱面滑动过程中,处于断坪上盘的地层受到牵引作用而形成,即断滑褶皱作用;断坪在爬升断坡形成另一个高层位断坪的过程中,于断坡处由于地层收缩变形而形成了紧闭的背斜,即断弯褶皱作用。其断坡切穿了地表,形成了背斜核部的断裂(图2)。

3 推覆构造演化及运动学机制

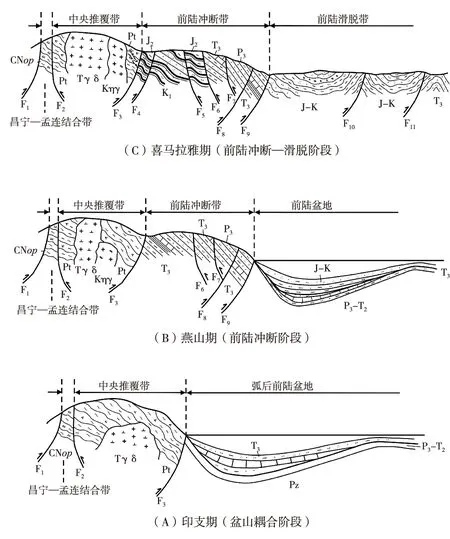

根据不同期次的沉积建造、岩浆活动、变质作用,结合它们的变形特征和运动方向,可以将研究区推覆构造的演化分为三期:印支期、燕山期、喜马拉雅期(图3)。

图3 推覆构造演化示意剖面图Fig.3 Sketch Map of Nappe Evolution

兰坪盆地西南缘推覆构造始于昌宁—孟连洋盆关闭的印支期碰撞造山作用。位于昌宁—孟连结合带(F1-F2)和澜沧江断裂(F3)之间的临沧—澜沧岩浆弧随着碰撞造山而回返隆升,大面积出露元古界变质基底,并伴有中—酸性岩浆岩侵入;随碰撞造山作用的进行,岩浆弧自西向东逆掩推覆,岩浆弧东侧则强烈凹陷形成弧后前陆盆地,接受上三叠统地层的沉积(图3,A)。这一时期形成了中央推覆带雏型。

燕山期,推覆构造向盆地内部扩展,在澜沧江断裂(F3)和耈河—诗礼断裂(F9)之间形成前陆冲断带,发育了逆冲断层和反冲断层,形成了冲断构造样式,变形地层主要为上三叠统地层;伴随着前陆冲断带的形成,中央推覆带继续向上隆升,印支期花岗岩出露地表;耈河—诗礼断裂(F9)以东的前陆盆地内部接受侏罗—白垩系地层的沉积(图3,B)。

喜马拉雅期奠定了推覆构造现今的构造格局。耈河—诗礼断裂(F9)以东以滑脱变形为主,发育了隔档式褶皱的构造样式,主要为侏罗—白垩系地层的变形,形成了前陆滑脱带。同时,中央推覆带进一步隆升,燕山期花岗岩和糜棱岩化带也出露于地表;在前陆冲断带发育逆冲断层和反冲断层,侏罗系和白垩系地层发生构造变质作用(图3,C)。

由推覆构造的三期变形可以看出,兰坪盆地西南缘推覆构造的扩展方式为前展式,从岩浆弧向盆地内部,构造活动的时间依次渐新,变形强度逐渐减弱,由断裂(冲断)变形为主演变为褶皱(滑脱)变形为主。

4 结论

(1)兰坪盆地西南缘发育推覆构造。根据变形特征和构造组合样式,推覆构造可分为中央推覆带、前陆冲断带、前陆滑脱带。

(2)中央推覆带的雏型形成于印支期,其构造活动持续到喜马拉雅期,以大面积的岩浆活动和大幅度回返隆升为主要特征;前陆冲断带的形成始于燕山期,构造活动持续到喜马拉雅期,形成了一系列逆冲构造和反冲构造;前陆滑脱带形成于喜马拉雅期,变形特征以隔档式褶皱为主,脆性逆冲断层为辅。推覆构造经过了印支期、燕山期的构造变形,于喜马拉雅期形成了现今的构造格局。

(3)兰坪盆地西南缘推覆构造为前展式扩展。从岩浆弧向盆地内部,构造活动的时间依次渐新,变形强度逐渐减弱,由断裂(冲断)变形为主演变为褶皱(滑脱)变形为主。

[1]陈跃昆,廖宗廷,魏志红等.兰坪—思茅中生代盆地的特征及构造演化[J].石油实验地质,2004,26(3):219~228.

[2]管烨,王安建,李朋武等.云南兰坪—思茅盆地中轴构造带的特征及其研究意义[J].中国地质,2006,33(4):832~841.

[3]何龙清,陈开旭,余凤鸣等.云南兰坪盆地推覆构造及其控矿作用[J].地质与勘探,2004,40(4):7~12.

[4]李光勋.兰坪盆地某些逆冲推覆构造研究[J].云南地质,1994,13(2):203~213.

[5]李文昌,潘桂棠,侯增谦等.西南“三江”多岛弧盆—碰撞造山成矿理论与勘查技术[M].北京:地质出版社,2010,74~78.

[6]李亚林,张国伟,李三忠等.秦岭略阳—白水江地区双向推覆构造及形成机制[J].地质科学,2001,36(4):465~473.

[7]牟传龙,王剑,余谦等.兰坪中新生代沉积盆地演化[J].矿物岩石,1999,19(3):30~36.

[8]苏龙,杨鑫,刘兴旺等.藏东南三江地区浅层构造变形的运动学分析[J].天然气地球科学,2010,21(1):117~124.

[9]陶晓风,朱利东,刘登忠等.滇西兰坪盆地的形成及演化[J].成都理工学院学报,2002,29(5):521~525.

[10]吴南平,蒋少涌,廖启林等.云南兰坪—思茅盆地脉状铜矿床铅、硫同位素地球化学与成矿物质来源研究[J].岩石学报,2003,19(4):799~807.

[11]杨鑫,郑建京,刘兴旺等.动态“盆山”耦合关系及其层序响应过程:以滇西兰坪—思茅盆地为例[J].现代地质,2011,25(3):447~455.

[12]朱创业,夏文杰,伊海生等.兰坪—思茅中生代盆地性质及构造演化[J].成都理工学院学报,1997,24(4):23~30.

[13]朱志澄.逆冲推覆构造[M].武汉:中国地质大学出版社,1989,22.

[14]云南省地质调查院,1∶25万大理市幅区域地质调查报告[R].2008.

THE TECTONIC FRAMEWORK AND KINEMATIC MECHANISM OF THE NAPPE IN W MARGIN OF LANPING BASIN,YUNNAN

SHI Xiao-hui,WANG Dao-yong,ZHOU Fu-zeng,PENG Guan-ling

(CollegeofGeosciences,ChengduUniversityofScienceandTechnology,Chengdu610059)

According to the deformation and tectonic assemblage,the nappe in SW margin of Lanping basin can be divided into central nappe zone,foreland thrust zone and foreland decollement zone.The primitive central nappe zone was formed in Indosinian,which has been superimposed by the later tectonic deformation,characterized by the large area of magmatism and the large scale of uplift.The formation of foreland thrust zone began from Yanshanian,superimposed by Himalayan tectonic deformation,formed the thrust pattern,characterized mainly by the inverse or reverse thrust.The foreland decollement zone was formed in Himalayan,formed the fold of partition pattern,characterized mainly by the decollement deformation.The entire nappe has experienced Indosinian,Yanshanian strong deformation.The present pattern is Himalayan tectonics.The expansion form is progressive development,tectonism time becomes younger;deformation intensity decreases,fault(thrust)becomes fold(decollement)from Lincang magmatic arc to the inner part of basin.

Nappe Framework;Kinematic Mechanism;Progressive Expansion;Lanping,Yunnan

2014-12-02

中国地质调查局,云南1∶5万鸡街等四幅区域地质矿产调查,编号:1212011220389。

史小辉(1987~),男,甘肃泾川县人,硕士研究生,构造地质学专业,研究方向为区域构造分析。

P542

A

1004-1885(2015)2-163-6