上行而下不得效——论明朝对元朝服饰的矛盾态度

周 松

(河南大学 民族研究所,河南 开封475001)

朱元璋起兵推翻元朝,建立政权后,尤其注意废除“胡俗”,恢复所谓“华夏衣冠”。为重建其心目中的汉族文化主体性,排斥少数民族文化在内地的影响。其实质是在社会文化领域否定元朝继续存在的合法性,树立新王朝的正统地位。但历经近百年蒙元统治(在中国北方,少数民族统治的时间更长),所谓“胡风”“胡俗”早已播撒民间,成为中国社会风尚的组成部分,仅凭一纸诏令试图完全涤除非汉族文化的浸染,无论如何都使人难以遽信。相反,我们看到明朝皇室内部热衷“胡风”,特别是“胡服”改头换面存续了相当长的时间,因此,明朝对“胡风”的排斥是有选择的,或者说执行了双重标准。这一点很容易使人联想到明朝皇室对待藏传佛教的态度。显然,明朝统治者一直试图确保某种形式的文化垄断地位,而将普通百姓排斥在外。

关于明代“胡风”遗存的研究,国内外已有一些学者进行了探讨①注:国内外学者已经注意到了元代社会风尚对明代的影响,主要论著有:已故美国学者司律思(Henry Serruys,C.I.C.M.).Remains of Mongol Customs in China During the Early Ming Period,Monumenta Serica Vol.16,No.1/2(1957),pp.137-190;美国学者鲁大维(David M.Robinson).The Ming Court and the Legacy of the Yuan Mongols,Culture,courtiers,and competition:the Ming court(1368-1644).Cambridge,Massachusetts:Harvard University Asia Center,2008,pp.365-421.国内则有高仙寿《明代北京及北畿的蒙古族居民》(收入《第十届明史国际学术讨论会论文集》,北京,人民日报出版社,2005年);李莉莎《“质孙”对明代服饰的影响》(载《内蒙古大学学报》2010年第4期)。在探讨服饰方面的新近代表论述是罗玮的《汉世胡风:明代社会中的蒙元服饰遗存研究》(首都师范大学硕士学位论文2012年)。,本文拟从服饰的角度入手,在前人研究基础上,结合部分图像资料,分析明朝对“胡风”态度的矛盾性,同时阐述北族服饰文化在明代社会中存在的意义。

一、明初对“胡服”态度的矛盾性

明朝建立之初(1368年),朱元璋即“诏复衣冠如唐制。初,元世祖起自朔漠以有天下,悉以胡俗变易中国之制。士庶咸辫发椎髻,深詹胡帽,衣服则为袴褶窄袖,及辫线腰褶;妇女衣窄袖短衣,下服裙裳无复中国衣冠之旧。甚者,易其姓氏为胡名,习胡语。俗化既久,恬不知怪。上久厌之。至是,悉命复衣冠如唐制。”他详细规定了士民、官庶、乐工、乐妓一切人等着装规范,命令“不得服两截胡衣。其辫发椎髻、胡服胡语胡姓,一切禁止。斟酌损益,皆断自圣心。于是,百有余年胡俗,悉复中国之旧矣。”[1]朱元璋的这一基本指导思想波及整个明王朝,加之明初严厉的政治氛围,不得不令人产生“胡风”涤除的印象。但是,社会风习往往不以执政者的个人意志为转移。多民族长期共处,密切交往过程中形成的文化交流和相互渗透并不能完全迎合统治者主观意愿随时变化。因此,明朝统治阶层不断颁布禁令,消除包括蒙元在内各少数民族的文化遗存。

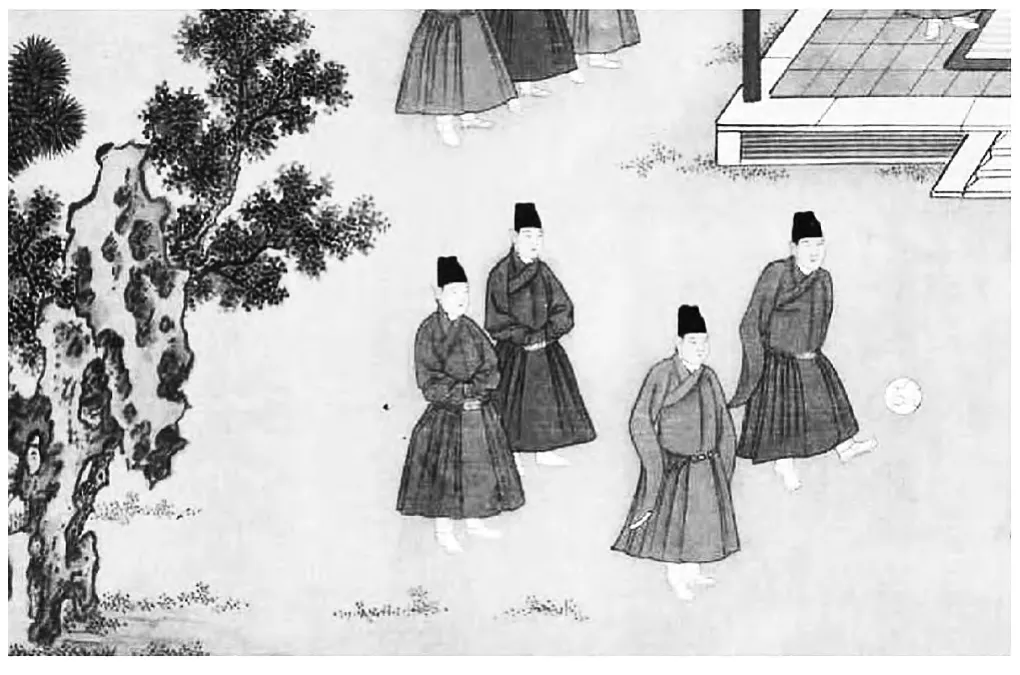

然而吊诡的是,在明朝统治集团中,尤其是皇室内部,对于“胡风”的态度远不及诏令中说的那样得到严格遵守。就在诏令颁布的次年(洪武二年,1369年),明朝“诏定侍仪舍人及校尉刻期冠服”时,则规定“今拟侍仪舍人导礼,用展脚幞头,窄袖紫衫,涂金束带,皂纹靴,常服用乌纱帽,盘领衫。校尉执仗亦,首服用金额交脚幞头,诸色辟邪宝相花裙袄,铜葵花束带,皂纹靴,刻期冠方顶巾,衣胸背鹰鹞花腰线袄,诸色阔匾丝绦,象牙雕花环行縢八带鞋。”①注:《校勘记》云,诸色阔匾丝绦,广本无匾字,绦作绦。抱本作条。《会典》卷六十一作诸色阔丝匾绦。又,行縢八带鞋,广本八误蛇。《会典》卷六十一与馆本同。[2]引文中“腰线袄”的前身就是元朝著名的“质孙服”。蒙元贵族在赴“诈马宴”时都穿“质孙”服,即蒙语jisun,意为颜色,就是说穿着同一颜色华贵服装。明代在其同色意义的基础上称为“一撒”,进而为“曳撒”。它还被叫做或“诈马”或“咱马”,来源于波斯语jāmah(外衣、衣服)[3]。与之经常搭配的还包括贴里、比甲。贴里(terlig,袍)是下摆有褶的断腰袍;比甲则是长马甲,先由汉地传入蒙古,经改良后再传回内地。②注:腰线袄就是典型的胡服,详细内容参见罗玮论文。由此联想到明代内官的装束有不少都来自元朝(见下图)。

注:《明宪宗元宵行乐图》之局部,可以看到明朝内侍穿戴腰线袄的情况。

尽管可以争辩说“依元制”并不能等同于“依胡俗”,可是腰线袄无疑就是蒙古特色的胡服。更有意思的是朱元璋的态度,对胡风“久厌之”的洪武帝对此次礼制改革拟议却表示了肯定——“制曰:可。”显然,朱元璋本人已经表现出了针对“胡风”的双重标准。

二、明朝上层的“胡服”习尚与延伸

(一)明朝皇室中的“胡服”

不仅侍卫近臣如此,明朝皇帝对于胡服也情有独钟。例如“深詹胡帽”就是“钹笠帽”和“直檐大帽”一类的帽子。元朝皇帝经常佩戴这两种帽子,根据洪武诏令的内容,肯定属于禁断范围以内。然而,朱棣死后,仁宗在送给诸弟父皇遗物的书信中称“大行皇帝遗冠服,气泽所存,启阅悲怆,痛何可言。谨以皂纱冲天冠一一并金钑顶子茄蓝间珊瑚金枣花帽珠一串……送贤弟朝夕瞻奉,以慰哀慕惓惓之心。”[4]可见直檐大帽是朱棣生前在野外活动时经常穿戴衣冠之一。

明朝最有传奇性的皇帝——正德帝也是“胡服”的爱好者。史称“十数年间,武宗或胡□□,或紫衣,或持呪,或结印,往往传播民间。”[5]《实录》中详载武宗诏令群臣赶制胡服,穿着接驾的史实。正德十三年(1518年)“既而得旨用曳撒、大帽、鸾带,赐群臣大红纻丝罗纱各一疋。”当时礼科都给事中朱鸣阳等上言“章服所以辨贵贱,定名分。今乃亵赉予之恩,混来章之别,畧僭差之防。古人车服以庸之意固不如若此,况曳撒、大帽止宜用于行役,而非见君之服。伏望收回成命,仍以本等冠服迎候。”正德帝对此并未采纳。①注:《校勘记》,既而得旨,抱本得作传;赐群臣,抱本赐下有文武二字。曳撒衣详见罗玮文。[6]言官表达了不满,但也只是停留在“曳撒、大帽止宜用于行役,而非见君之服”的角度加以批判,其暗含的意思是“曳撒、大帽”为身份地位低下之人的穿着,难登大雅之堂,并未涉及服饰的民族性。次年(1519年),监察御史虞守随直接上言称“服饰在人,其事若小,而所系甚大。况朝廷者四方之极,京师者天下之本。上有好者,下必甚焉,岂可以简畧为哉。往岁,圣驾自宣府回,百官奉旨戴大帽,衣曳撒,系海马带郊迎。今圣驾将回,万一复宣前旨,臣窃惑之。”随后他道出了真正的担心“盖中国之所以为中国者,以有礼义之风,衣冠文物之美也。况我祖宗革胡元腥膻左袵之陋,冠服礼仪具有定式,圣子神孙文臣武士万世所当遵守,奚可以一时之便,而更恒久之制乎。乞勑礼部别议迎驾礼仪,毋拘前旨,庶足以表示天下,不至遗讥后世。”结果“疏入,不报。”[7]虞守随列举的反对理由中公开涉及的明初革除“胡服”的祖制。如果我们抛开反对意见,仅从“我祖宗革胡元腥膻左袵之陋”的提法可以看出,明代中期,人们还能明确识别胡服的形制。明武宗明知其为胡服,仍然坚持穿着的做法颇为有趣。一般情况下,人们往往认为明武宗的率性而为或许导致了“胡风”盛行,这与同一时期武宗对少数民族宗教文化的热衷颇为一致,似乎表现出了个性化驱动的偶然性,实则不然。

其实正德帝的做法并非惊世骇俗之举,要之,其先辈们早已习惯了一整套的胡服装扮。弘治年间,廵按陕西监察御史张文上言反对“织彩妆绒毼曳撒数百事”的奏折中,使我们知道“曳撒”衣的制作甚至已远及陕西、甘肃等地[8]。另外,明人的记载中也明确了“曳撒”作为皇帝常服的史实。如尹直载:

予休致家居时节,喜庆或接宾客,访亲友则具冠带盛服为礼。其余燕居则冠小□,或东坡学士巾,而多服曳 。或有请服深衣幅巾者,予应之曰:昔甞叨侍宪宗皇帝观觧于后苑。伏覩所御青花纻丝窄詹大□,大红织金龙纱曳 ,宝装钩绦。又侍孝宗皇帝讲读于青宫,早则翼善冠衮绣员领,食后则服曵 玉钩绦。而予蒙赐衣,内亦有曳 一件。此时王之制所宜遵也。[9]

从尹直的记载可以看出,明宪宗、孝宗父子的常服中一直有“曳撒”衣,包括明朝大臣们的常服也遵守了这一“时王之制”。简言之,“胡服”就是明朝上层常服的重要组成部分。

再看帽子,虽然“钹笠帽”和“直檐大帽”有一些区别——主要在于前者帽檐四周向下延伸,后者帽檐平坦,但是并不妨碍明朝帝王如同元朝帝王一样头戴此类帽子。目前传世的图像资料也能为我们了解和比较大帽在元明两代皇室中佩戴演变的轨迹——其主要变化集中在帽沿逐渐向上翻转,而基本形制未产生根本性的变化。(见下图)②注:本文所引《元文宗像》现藏台北故宫博物院;“明宣宗像”出自《明宣宗射猎图》,现藏北京故宫博物院;“明宪宗像”出自《明宪宗调禽图》,现藏国家博物馆。

类似的帽子还被称为“胡帽”。明英宗被俘后,明朝使臣季铎带给他御寒的衣服中就有胡帽[10]。明朝边境的探子常常穿戴胡服胡帽,深入对方境内侦察刺探,但是平时官方则不允许他们穿着民族服装出入[11]。明朝使者出使北方藩国时,也会得到胡帽的馈赠[12]。

回头审视元明诸帝的帽子,假如我们不特别加以注明的话,相信有不少人很难把后两者视为汉族王朝君主的服饰。仅从宫廷的角度看,大帽由元入明的事实既是明廷对元廷的某种仪制继承,也体现为元代宫廷文化生命力的延续。这种糅杂了所谓“胡风”的装束虽然以宴游之服的随意形态出现,但是经过明朝皇室的无意识放大,客观上起到了一些示范作用,以至于明朝境外的非汉人领袖们纷纷效仿。

(二)“大帽”成为笼络少数民族的表现之一

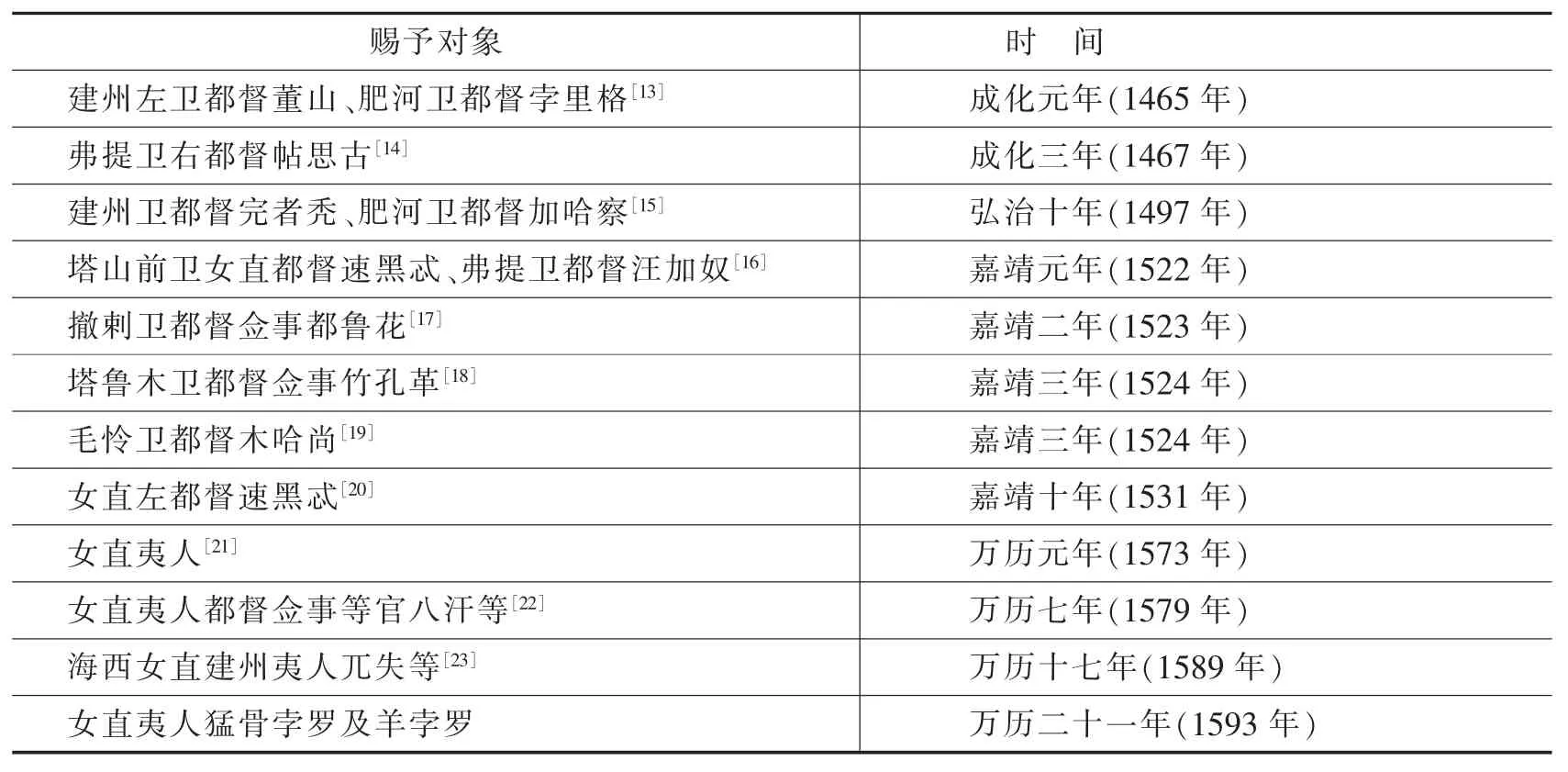

自明朝中期已降,以女真贵族为代表的酋首们无不把从明朝得到大帽赐予作为一种荣耀。

明朝中后期赐予女真酋长大帽简表

当然,不能仅根据表中所举就得出明朝专门向女真大酋赏赐大帽的认识。明朝对于蒙古酋首也有赐帽的例证。嘉靖三十年(1551年),明朝在讨论开通大同马市后就曾议定,依循“女直都督先年尝因求讨,赐以大红狮衣、金带、金顶大帽”的前例,给“俺荅赐大红纻丝膝襕花样衣一表里,金顶大帽一,金带一,脱脱大红纻丝一表里”[25]。次年(嘉靖三十一年,1552年),又“给赏延绥互市虏酋吉囊、狼台吉二人如俺答、把都儿例,各大红膝襕狮子纻丝一袭,彩四表里,金顶大帽一顶,金带一条……从总督王以旗奏也。”[26]不知道此时的蒙古人还能否认出这是以前元朝君主们经常佩戴的帽子。

所以在嘉靖朝及其以前的时候,明朝在赐予大帽等服饰时还非常讲究被赐者的身份地位能否符合明朝所要求的高度,反过来也证明了明人对于大帽等物的重视程度。而到了万历朝已经作为一项常例加以贯彻,应该说重视程度有所降低。

三、明朝对民间“胡风”的禁止及其成效

虽然明朝皇室和达官贵人们持续保有着热衷前元故俗的风气,但是对于民间流传的所谓“胡风”却非常警觉,明确加以禁止。这突出表现在对民间服饰风习的严格限制上。

(一)明朝禁民间“胡服”“胡语”

永乐四年(1406年),朱棣“命礼部申明民间巾服之制。上以京师军民狃于习俗,多戴圆帽匚贑头,非本等巾服,乖于礼制。故有是命。”[27]正统年间,监察御史苑恪上言,于是朝廷再次“申明习尚胡虏衣服语言之禁。”[28]还根据山西绛县学训导张干上言,“命各府州县儒学孔子像在故元时塑有左衽服者,悉改右衽”[29]。明人载“禁中外官舍军民戴尖顶帽,穿秃袖衣,垂缨插翎,及语言跪拜学胡俗者。明兴将八十年矣,习未改,信元俗渐染之深。迄今都人士声容竟自为一体。”[30]然而,三番五次申令的结果似乎不能令政府满意。正统十四年(1416年)“巡抚大同宣府右副都御史罗亨信言:官员军民人等服色俱有定式。近年各处边卫指挥、千百户有僣服麒麟狮子花样者,舍人有服虎豹犀牛海马花样者,军余有服秃袖衣、外夷尖顶狐帽者,僣礼违法。请敕礼部都察院申明禁约,庶上下之分明,华夷之类别。从之。”[31]服饰禁令的实际效果不得而知,正统朝屡次申诫从侧面反映了所谓“胡俗”影响之深。

明代中叶的“弘治四年正月,禁胡服胡语。刑部尚书何乔新上言:京师军民习胡语,服胡服,此亦伊川被发野祭之类也。乞出榜禁约。上皆从之。”①另,《明武宗实录》卷一六五,正德十三年八月庚寅条载“又言:都民习胡语、胡服,此伊川被发野祭之类,宜禁约。从之。”(第3202页)此事为《明孝宗实录》不载的原因“盖出焦芳之曲笔云”。[32]此后,虽然很少再看到此类禁令的重申,并不意味着“胡俗”的消失,更可能是历经百余年之后,时人已经很难区分胡汉之俗了,以至于无从限制。

(二)明代民间“胡风”之盛

注:图为陕西历史博物馆藏元代骑马陶俑,与明朝军队的服装相比,共性显而易见。

至于民间“胡风”盛行的情况,明人有明确记载,谓“元胡乱华,华尽胡俗,深襜胡帽也;袴褶腰褶,胡服也。袴褶,褶在膝腰,褶皆细宻攅束,以便上马耳。妇女则窄袖短衫。明兴尽除故陋,一用唐制,用夏変夷,上续羲轩垂统,令严法行。然常见河以北,帽犹深襜,服犹腰褶,妇女衣窄袖短衫,犹十之三见于郡县。而吾里予童儿犹是,习久而难変,甘陋而相忘耳。”[33]王同轨将带有宽边的大帽和腰褶细密的腰线袄全部归为“胡服”“胡俗”,无形中透露出“胡服”为民间广泛接受的主要原因正式其实用价值的便捷性和审美价值的合体性。史玄更记载说“高皇帝驱逐胡元,首禁胡服胡语。今帝京前元辇毂所都,斯风未殄。军中所带大帽既袭元旧,而小儿悉绾发,加姑姑帽,嬉戏如胡儿,近服妖矣。”[34]本段文字很有意思,除了提到军中袭用“大帽”之外,作者特意指出小孩束发,戴“姑姑帽”的嬉戏之态。所谓“姑姑帽”,实际就是蒙元时代贵族妇女的典型帽式——罟罟冠②注:“罟罟冠”其他的汉语译法尚有顾姑、罟姑、固姑、固顾、罟最、括罟、故姑、囿姑、姑姑、三库勒、古库勒、孛哈、孛黑塔、孛黑塔黑等10多种,详见苏日娜《罟罟冠形制考》,载《中央民族大学学报》2002年第2期;李莉莎《罟罟冠的演变与形制》载《内蒙古大学学报》2007年第1期。。但是作为妇女专用的服饰之一,明代竟然变化为孩童所顶戴,其演变过程尚无人论及。显然,这种“姑姑帽”绝非传统意义上的“罟罟冠”,而是经过变形、改良之后,扩大了适用范围的“胡服”之一。但它独特的民族属性并未减弱,否则明人不会发出“嬉戏如胡儿,近服妖矣”的感慨。所以尽管,明朝政府三令五申,民间“胡风”的流行并不会很快消失,对此明人承认“……大帽半袖,胡服亦未尽革也。”[35]直到明朝末年,据《客燕杂记》卷三,第194条载“崇祯末,京师妇人好着短身窄袖衣,名曰四不像。又小儿多戴胡帽。京师所谓服妖,殆其然欤?”[36]显然,北方风俗中的非汉族成分现已成为民间文化的组成部分,所谓“胡风”之盛由此可见。

附带提及,有学者指出,明初皇室诸王打马球“显然是承袭了辽宋金元以来的传统”,断定“明初打马球运动的存在,原因非他,正是继承了元代的习俗”[37]。

我们探讨元代服饰对明代的影响并不是从服饰史的角度进行论述,而是认为那种强调元明间历史联系断绝的看法是不够准确,有失武断。明朝反复禁止“胡风”恰恰表明蒙元时代北族文化在中国内地,尤其是北方地区的存在已经根深蒂固。明廷仅出于政治原因,人为限制非汉族文化传承的意图根本无法实现。从明朝统治者自身的矛盾性更反映出文化的传播和交融有其自身的规律,并不能随着政治意志的改变而迅速改易。从另一个角度看,明朝统治者热衷“胡风”也反映出文化历史惯性的强大,它深刻的影响着人们的审美意识,默默中改变着文化评判标准。明代蒙古文化的存续实际正彰显了中华文化的多元属性和各族民族共铸中华文化基本判断的准确性。从这个意义上讲,明代存在的元代遗俗仍是有待进一步挖掘和研究的饶有趣味的课题。

[1]明太祖实录(卷三〇)[Z].台北:中研院史语所校勘本,1962.525.

[2]明太祖实录(卷三九)[Z].台北:中研院史语所校勘本,1962.790.

[3]韩儒林.元代诈马宴新探[A].韩儒林.穹庐集[C],上海:上海人民出版社,1982,247-253.

[4]明仁宗实录(卷一)[Z].台北:中研院史语所校勘本,1962.29.

[5]安磐.黜异端惩小人以隆圣道疏[A].贾三近.皇明两朝疏抄(卷五)·续修四库全书(第465册)[C].上海:上海古籍出版社,2002.176.

[6]明武宗实录(卷一五八)[Z].台北:中研院史语所校勘本,1962.3028.

[7]明武宗实录(卷一七〇)[Z].台北:中研院史语所校勘本,1962.3285-3286.

[8]明孝宗实录(卷六〇)[Z].台北:中研院史语所校勘本,1962.1159-1160.

[9]尹直.謇斋琐缀录(卷八)[A].四库全书存目丛书·子部(第239册)[C].济南:齐鲁书社,1996.145.

[10]袁彬.北征事迹[A].续修四库全书(第433册)[C].上海:上海古籍出版社,2002.151.

[11]张瀚.边患稍宁及时大修边政疏[A].陈子龙.明经世文编(卷三〇〇)[C].北京:中华书局影印本,1962.3152.

[12]倪谦.朝鲜纪事[A].续修四库全书(第744册)[C].上海:上海古籍出版社,2002.603.

[13]明宪宗实录(卷一四)[Z].台北:中研院史语所校勘本,1962.324.

[14]明宪宗实录卷三九[Z].台北:中研院史语所校勘本.1962.794.

[15]明孝宗实录(卷一二二)[Z],台北:中研院史语所校勘本,1962.2190.

[16][17][18][19][20][25][26]明世宗实录(卷一二至卷三八一)[Z].台北:中研院史语所校勘本,1962.443,682,907,956,2970,6660-6662,6745.

[21][22][23][24]明神宗实录(卷一五至卷二六五)[Z].台北:中研院史语所校勘本,1962.458,1892,3880,4934.

[27]明太宗实录(卷五九)[Z].台北:中研院史语所校勘本.1962.855.

[28]明英宗实录(卷一二〇)[Z].台北:中研院史语所校勘本.1962.2417.

[29]明英宗实录(卷一六六)[Z].台北:中研院史语所校勘本.1962.3221.

[31]明英宗实录(卷一七五)[Z].台北:中研院史语所校勘本.1962.3371.

[30]黄景昉.国史唯疑(卷三)[A].续修四库全书第432册[C].上海:上海古籍出版社,2002.36.

[32]雷礼(撰),范守己,谭希思(辑).皇明大政纪(卷十七)[A].续修四库全书(第354册)[C].上海:上海古籍出版社,2002.241.

[33]王同轨.耳谈类增·中论篇·元胡乱华之祸[A].续修四库全书(第1268册)[C].上海:上海古籍出版社,2002.255.

[34]史玄.旧京遗事(卷二)[A].四库禁毁书丛刊·史部(第33册)[C].北京:北京出版社,1997.328.

[35]胡缵宗.愿学编(卷下)[A].续修四库全书(第938册)[C].上海:上海古籍出版社,2002.440.

[36]陆启浤(撰),邱仲麟(点校).陆启浤〈客燕杂记〉标点并序[A].明代研究(15)[C].中国明代研究学会,2010.179.

[37]陈高华.宋元和明初的马球[J].历史研究,1984,(4):180-181.