技术哲学研究中的二元化问题探析

刘宝杰

(曲阜师范大学 马克思主义学院,山东 曲阜 273165)

技术哲学研究中的二元化问题探析

刘宝杰

(曲阜师范大学 马克思主义学院,山东 曲阜 273165)

技术人工物的两重性问题、技术伦理的二元划分和技术-社会研究模式确立等二元化问题已然成为时下技术哲学研究的重要视点。结构-功能、结构-意向性的“二元组成”是从技术设计的视角来打开技术黑箱的必由之路;设计伦理和使用伦理的“二元分割”,使得技术伦理研究包括动态嵌入和事后规范两个向度;技术-社会“二元依存”模型的建构,使得技术研究从脱域回归至返域的境遇中来。

二元化问题;技术人工物的两重性;设计伦理;技术-社会模型;荷兰学派

二元问题是一个古老的哲学问题,它在哲学发展史上饱受争议和批评。然而,从当前国际技术哲学的研究进展,尤其是技术哲学荷兰学派的研究现状来看,二元化问题已然成为技术哲学研究中不可回避的问题。“二元组成”的技术人工物两重性趋向一种分离的研究策略;“二元分割”的技术伦理表现为设计伦理和使用的伦理的二元分离;“二元依存”的技术-社会研究模式趋向于一种依附的研究策略。

一、技术人工物的“二元组成”问题

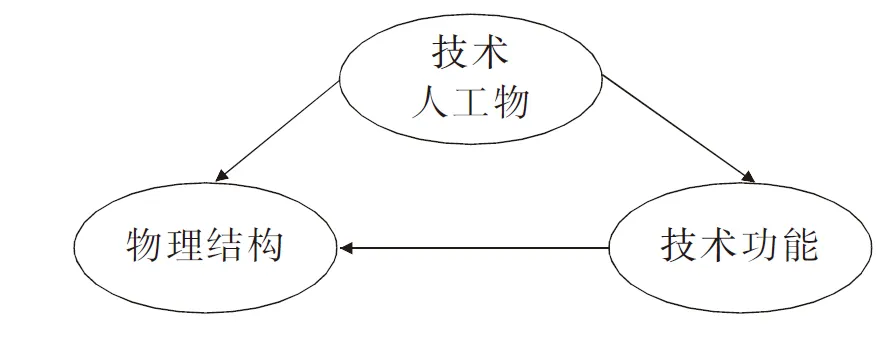

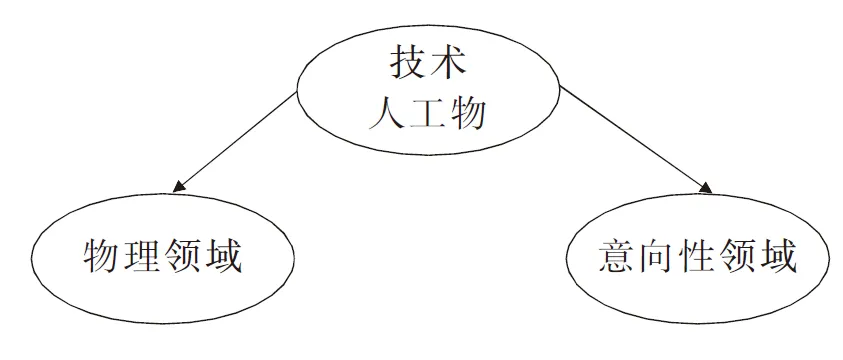

荷兰技术哲学研究者彼得·克洛斯(Peter Kroes)和安东尼·梅耶斯(Anthonie Meijers)于1998年前后提出技术人工物的两重性问题。早期克洛斯将技术人工物的两重性规定为:技术人工物具有物理结构与技术功能双重属性[1](P38)(如图1所示);而近年来克洛斯又重新将技术人工物的两重性规定为:物理结构与意向性双重属性[1](P41)(如图2所示)。物理结构-技术功能的“二元组成”是从工程师的视角切入来展开的,而物理结构-意向性的二元划分则更多是技术研究者所采用的一种划分。莱德(Ridder)分析得出,常规设计情景下技术人工物的物理结构-技术功能关系问题的解构是采用功能分解的方法来完成的[2]。而国内学者潘恩荣认为,设计中更重要的创造性设计情境下技术人工物的物理结构-技术功能问题的解答理应通过类函数模型的第三方策略来完成[3]。笔者认为,对于结构-功能关系问题可从认知科学的角度来解答。技术人工物的两重性划分,使得技术研究者着手于技术人工物结构和功能方面的研究,这为技术哲学研究的下行研究提供了可行性。

图1 技术人工物、结构与功能的关系

图2 技术人工物两重性关系图

从后续荷兰学派的研究成果和研究策略来看,物理结构-技术功能,物理结构-意向性成为当前荷兰技术哲学研究的理论基点。首先,荷兰学者关注的技术伦理主要指设计伦理,对设计和设计伦理的关注就是基于技术人工物的两重性划分之上提出的。其次,克洛斯等人力图建构的技术-社会模型本身也是深受技术人工物的两重性影响。再者,克洛斯在《技术人工物:心智和物质的创造物》中提出“混合体”(hybrid)概念,这个概念最初就是来形象的描述技术人工物具有两重性,意指技术人工物是物理结构与技术功能的混合或物理结构与意向性的混合。从这些后续研究成果和研究策略可以分析出,在当前的技术哲学荷兰学派其理论基础就是技术人工物的两重性。

二、技术伦理的“二元分割”

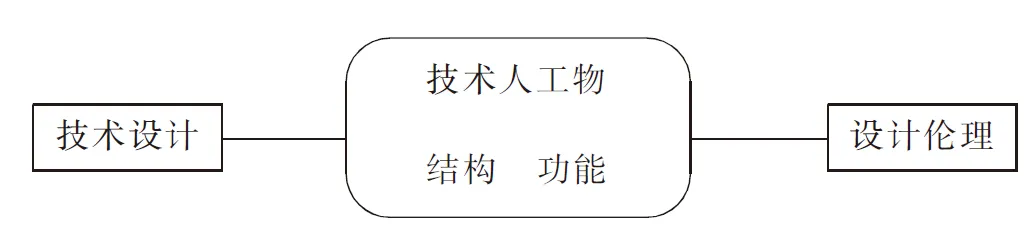

当代技术哲学家卡尔·米切姆(C.Mitcham)将“伦理问题”视为技术哲学的研究重心之一。当前技术的发展促逼着应用伦理学的浮现,并在当下技术伦理研究中占据主导地位。荷兰技术哲学研究者也将技术伦理视为自身研究的核心,并组建了技术伦理研究中心。与其它研究流派不同的是,荷兰技术哲学研究者将设计视为掌控技术的关键,从设计视角来探讨技术伦理是荷兰技术哲学研究立足国际技术哲学界关键之所在。荷兰学派视域中的设计所关注的不仅是螺丝螺帽意义上传统的工程(技术)设计,它还关注生物医学工程、信息技术等高新技术的设计,甚至还关注建筑学等方面的设计。在荷兰设计哲学研究中,与设计并行展开的是伦理,即技术设计-伦理并行研究,而技术设计和设计伦理的展开又是依托技术人工物结构-功能二元划分之上的(如图3所示)。

图3 技术设计和设计伦理关系模型的建构

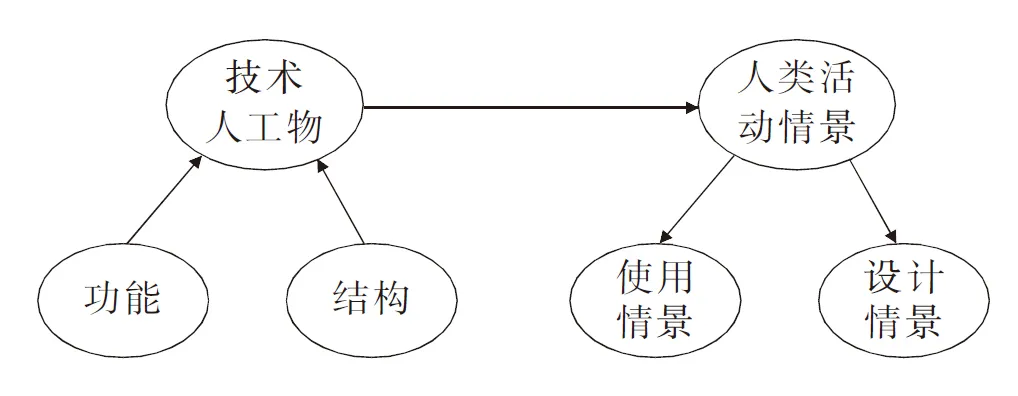

单就设计伦理这个向度来说。设计伦理的浮现,使得技术伦理问题出现了一种二元分割,即设计伦理和使用伦理,它们分别依附于技术人工物的设计和使用两个阶段,其对应的主体是设计者(工程师)和使用者(用户)。传统的技术伦理偏重于技术人工物的使用伦理,是一种技术使用的事后规范与反思;而荷兰技术哲学研究者所倡导的设计伦理,是试图从设计的视角掌控技术,使得设计伦理能够有目的指导设计者设计技术人工物。现实人类的活动情景在技术伦理上表现为:设计伦理对应设计情景和使用伦理对应使用情景。设计者和使用者分别是两种情景的主体,他们与人工物的关系在工程师视界中表现(如图4所示)。

图4 工程师视界中的技术人工物的两重性和两种人类活动场景

从逻辑上看,技术设计伦理和技术使用伦理之间的关系是二元分离的,存在着一种逻辑鸿沟,而现实中技术伦理又往往被视为一个整体,那么二者是如何连接起来的呢?首先,在技术哲学经验转向范式确立之后,技术(T)研究细化为具体技术研究的集合,即T={T1+T2+…+Tn},通过对Tn的研究来最终达到对T的研究。其次,在技术体系中,设计者(工程师)与使用者(用户)往往是两个不同的群体,在现实世界中两个群体在空间、时间上都是分离的。设计者的设计活动置于设计情景中,使用者的使用过程处在使用情景中。依照技术主体的二元分割,得到技术伦理并行研究存在一种分离,即在技术设计中的设计伦理与技术物化为技术人工物后流向社会的使用伦理是两种迥异的伦理形态,这两种伦理形态的负载群体分别是设计者和使用者。设计者设计与创造技术人工物、使用者使用技术人工物满足自身的需求,通过技术人工物这样一个中介,使用者和设计者就跨越时空分离关联在了一起,相应的设计伦理和使用伦理也就被结合在了一起。人为分割技术伦理为设计伦理与使用伦理的目的在于凸显设计伦理,力图从设计者的层面来完善技术,进而规避技术风险。

在现实的社会实践中,一门具体的技术有其存在周期:市场需求分析、设计、制造、销售、使用和回收[4]。在这样一个研发周期中,设计和使用是分析、规避技术风险最重要的阶段。另外,技术存在的各阶段之间是双向交互的关系,设计情景和使用情景通过反馈与负反馈关联在一起,这样设计者就必须将使用者的要求和大众的价值观带到设计进程中来。

三、技术-社会“二元依存”研究模式的确立

技术作为技术哲学的研究对象通常处在一种脱域的状态,即把技术从社会各要素中析出,这种研究技术的模式可使得复杂问题简单化。然而随着技术与社会间的耦合性越来越高,技术已经不能简单的通过析出来分析,技术-社会研究模式的确立就已然成为研究技术的必然走向。

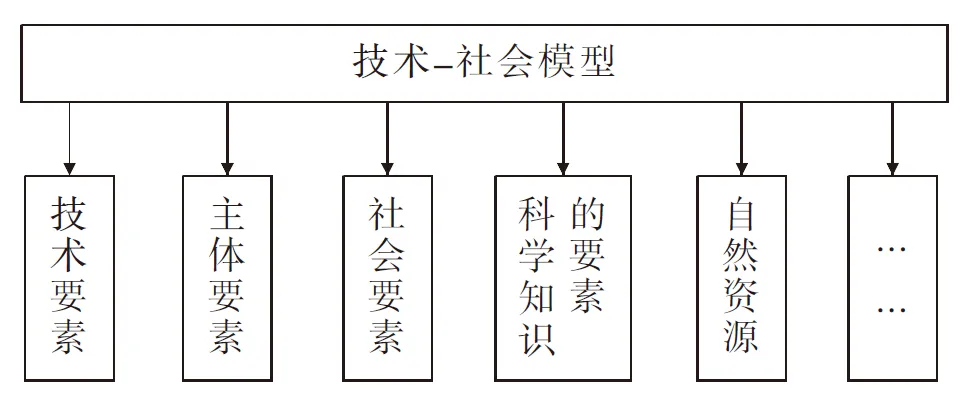

工程学传统的技术哲学家往往是孤立的来谈技术。譬如,当代荷兰技术哲学家克洛斯指出在其学术历程中,起初研究、分析技术“或多或少的是孤立的分析某一种具体的技术人工物,而没有将其嵌入到更大的技术系统或社会系统中。”[1](P197)克洛斯通过对技术人工物两重性问题的探究,分析出技术人工物是一种“混合体”,它是物理结构和意向性“二元组成”的混合体。克洛斯在其理论中通过分析自然物(physical objects)、社会物(social objects)和技术人工物(technical artifacts)的异同,厘定出何为技术人工物,并分析出技术人工物与自然物和社会物的关联:“自然物通过为技术物提供固有物理(物质)结构属性而将自然世界(physical world)和技术世界结合起来”,“社会/意向性世界(social/intentional world)为技术世界提供了一种设计或实体理念”[1](P197),研究技术势必从技术自身领域过渡到研究自然领域和社会领域。包括休斯(Hughes)、克洛斯等技术哲学家都试图建构起“技术-社会系统”。比如,在休斯建构的技术-社会系统包括许多要素:技术要素(从最初级的技术元件到技术系统);主体要素(操作者、技师、立法者等);社会要素(组织机构、法律、规则等);科学知识的要素(书籍、研究计划等);自然资源等[1](P200)(如图5所示)。从这些构成要素来看,与技术人工物的两重性相比,这个技术-社会系统是一种更为复杂的“混合体”,对于这样一个复杂的混合体至今处在一种商讨和建构中。

对于技术-社会模型的建构,克洛斯将其视为他当前所面临的最大挑战,也是他倡导的一门工程技术哲学的关键之所在。从休斯等人提及的技术-社会研究模式所包含的内容来看,技术-社会模型已不是简单的一种二元“混合体”,它是一个技术-社会系统,它包含技术所在场域的各种要素。早在1998年前后,克洛斯和梅耶斯就提出了技术哲学经验转向的研究模式,布瑞(Philip Brey)等人将其厘定为“面向工程的经验转向”(engineering-oriented)[5](P39)。比如,克洛斯在论析结构-功能关系问题时,他通过分析纽卡门蒸汽机案例证明了工程师对于蒸汽机的解释不是通过技术结构来解释技术功能[6]。然而,从2005年的人工物哲学研究计划[7]来看,克洛斯在诉求面向工程的经验转向之时,已经开始着手考量技术与社会的关系,也就是说及至2005年前后,克洛斯研究视域中的经验转向已经包含面向工程和面向社会两个向度。这在克洛斯的后续研究成果《技术人工物:心智与物质的创造物》中有了更明确的表达。

图5 技术-社会模型示意图

依照克洛斯的理解,技术-社会是一个“混合体”(用H表示),是一个系统。混合体是一个集合,它包含各种各样的社会要素。从当前学界关注的大要素层面来看,H={经济+政治+文化+社会+生态}。技术哲学研究的经验转向趋势,具体技术Tn诉求的混合体Hn是H的一个子集,它可能偏重于经济、政治、文化、社会和生态的某一个方面或某几个方面。比如,在交通信号灯这项技术体系中,交通信号灯技术-社会模型对应的子集Ht={各种主体人(司机、行人、交警等)+交通指示灯技术+行动准则+法律法规}。技术-社会“二元依存”模型的建构是需要在具体技术中来完成的。

四、结语

从前文分析的技术二元化问题,可以发现在当前技术哲学研究中,存在着这样一种二元划分的研究方法。这些二元问题的划分是技术哲学研究中不可回避的问题,这种二元划分的研究策略也已经开始引导技术哲学的发展。值得一提的是,技术-社会的二元划分比结构-功能、结构-意向性、设计伦理-使用伦理等二元划分更加复杂,时至今日仍旧没能对技术-社会模型的建构提出一种可行的建议。另外,技术哲学荷兰学派所倡导的这种二元划分,不是一种简单的僵化的划分,相反它们之间是密切关联在一起的。从技术人工物的“二元组成”到技术伦理的“二元分割”再到技术-社会“二元依存”模型的建构,表现出一种互相关联的二元划分。质言之,技术二元划分(组成、分割或依存)或许是一种技术哲学发展的必然走向。

[1]Kroes Peter. Technical Artefacts: Creations of Mind and Matter——A Philosophy of Engineering Design[M]. Springer,2012.

[2]Ridder J D. Reconstructing design,explaining artifacts:Philosophical reflections on the design and explanation of technical artifacts[D]. Delft:Delft University of Technology,2007.

[3]潘恩荣.技术人工物的结构与功能之间的关系[D].杭州:浙江大学,2009.

[4]潘恩荣.技术哲学的两种经验转向及其问题[J].哲学研究,2012(1):98-105,128.

[5]Brey Philip. Philosophy of Technology after the Empirical Turn[J] . Techné,2010,14(1).

[6]Kroes Peter. Technological explanations:the relation between structure and function of technological objects[J].Society for philosophy and technology,1998:18-34.

[7]Kroes Peter,Meijers Anthonie,eds. Philosophy of technical artifacts[M]. Delft-Eindhoven,2005.

Dualization Problems in the Research of Technological Philosophy

LIUBao-jie

(SchoolofMarxism,QufuNormalUniversity,Qufu,Shandong273165,China)

Nowadays, the dual nature of technical artifacts, the dichotomy of technology ethics and the model's establish of technical-social have already become an important viewpoint of the philosophy of technology. "Dual composition" of Structure-Function and Structure-Intention is an important way for open black box of technology which from a perspective of technology design. The "binary segmentation" for design ethics and use ethics, making the technology ethics research including two dimensions: dynamic embedded and post-specification. The "binary dependencies" model construction of technical-social, make technology research turn from disembeding to integration.

dualization problem;dual nature of technical artifacts;design ethics;technical-social model;Dutch School

2014-12-05

湖南省社科基金项目(13YBB005);湖南省教育厅科学研究项目(13B133)

刘宝杰(1983-),男,山东沂水人,讲师,哲学博士,主要从事技术哲学、技术伦理研究。

N03

A

1672-934X(2015)01-0032-04