6LoWPAN接入互联网的自适应联合网关的设计与实现*

耿道渠,陈 慧,柴 俊,李小龙

(重庆邮电大学工业物联网与网络化控制教育部重点实验室,重庆 400065)

6LoWPAN接入互联网的自适应联合网关的设计与实现*

耿道渠*,陈 慧,柴 俊,李小龙

(重庆邮电大学工业物联网与网络化控制教育部重点实验室,重庆 400065)

无线传感器网络与互联网结构的差异使得两者在接入与数据包处理等方面都面临着一定的技术难点。针对基于IPv6协议的低速无线个域网6LoWPAN(IPv6 over Low Power Wireless Personal Area Network)与互联网接入方式的问题,用无线射频接入方式代替串口通信方式,提高通信过程中通信速率。同时结合无线传感器网络技术、嵌入式技术、轻量级网络地址转换/协议转换技术uNAT-PT(Micro Network Address Translation-Protocol Translation)、站间自动隧道寻址协议技术ISATAP(Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol)和进程间通信IPC(Inter-Process Communication)机制,在网关处实现了两者之间的自适应适配互通机制,优化数据包流向问题。实验结果表明,无线射频接入方式与协议适配的自适应数据包调度机制能够提高通信过程中的通信速率,减少网络时延,优化网关通信性能。

无线传感器网络;网关;ISATAP;uNAT-PT;自适应

随着无线通信技术和互联网技术的高速发展,就无线传感器网络WSN(Wireless Sensor Networks)而言,它必须和一个外部网络连接在一起,使外部网络可以监测和控制无线传感器网络才更具真实的意义[1]。为了实现WSN与Internet的互联,必须设计一种中间桥梁进行异构网络间的数据包转换[2],并从网络层将WSN接入到Internet的体系结构中[3],实现异构网络端到端的通信。在本文6LoWPAN和Internet的通信过程中,由于用户可能位于当前主流的IPv4网络中,或是被IPv4网络隔离的IPv6孤岛中,亦或是被日益发展的IPv6网络隔离的IPv4孤岛中,这就导致网关对数据包存在多种转发途径的选择,因此需要根据异构网络的场景设计一种灵活的接入方式。文献[1]和文献[4]设计了一种6LoWPAN无线传感网与IPv6(Internet Protocol Version 6)[5]网络用户直接通信的网关系统,但是当前的Internet处于一种IPv4网络占主导地位,渐渐向IPv6网络过渡的阶段,并且这个过渡阶段还需要一个较长的过程,所以该系统不能大范围适用于现实环境当中。文献[6]应用Netfilter[7]功能框架下的NAT-PT[8]解决了6LoWPAN与IPv4 Internet网络通信的问题,但是随着IPv4地址日渐枯竭,IPv6网络日益发展的时代,WSN接入IPv4网络满足不了未来的需求。文献[9]在6LoWPAN接入IPv4网络的网关系统中提出了一种用户态与内核态数据包调度的算法,解决了数据流向的问题,但是通过串口接入的网关系统会因串口速率的制约而影响网关的通信速率。本文利用无线射频单芯片的方式实现WSN与网关系统的无线连接,并结合嵌入式移植技术进行无线传感网络边界路由功能的移植,在网关处对接收到的数据包进行协议适配并转发,提出了基于uNAT-PT机制和ISATAP[10]机制的联合通信方式,解决WSN中的6LoWPAN节点与互联网络中的IPv4主机或IPv4/IPv6双栈主机[11]之间端到端通信过程中数据包的多种转发路径的选择问题。本文首先根据应用场景对串口通信方式的网关系统进行简要介绍与问题分析,然后提出无线射频接入方式的网关系统模型的设计方案,并对通信系统中数据流向的问题进行优化,提出一种数据包的自适应转发机制,最后通过实验测试验证无线射频单芯片通信方式及自适应转发机制的有效性。

1 嵌入式自适应联合网关的设计方案

结合6LoWPAN技术和互联网的通信特点,为了实现无线传感器网络与Internet端到端的相互通信,促进异构网络之间的延伸与融合,设计出6LoWPAN和Internet互通的方案模型。

1.1 6LoWPAN接入Internet的应用场景

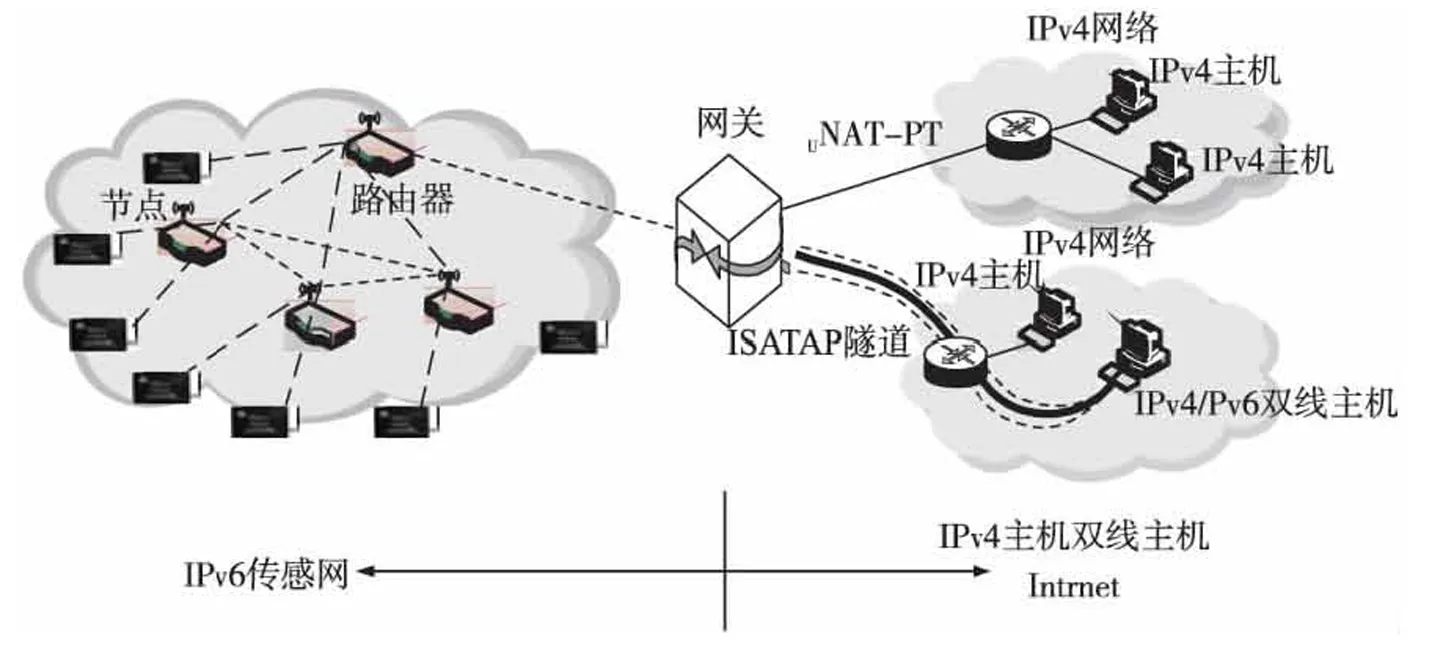

图1展示了6LoWPAN接入Internet的场景结构,该结构主要包括4个部分:6LoWPAN网络、网关、Internet(IPv4)、IPv4主机或IPv4/IPv6双栈主机。网关作为6LoWPAN和Internet通信的纽带,通过数据包目的地址类型的判断选择uNAT-PT或ISATAP机制进行转发,使6LoWPAN网络中的节点与Internet中的主机进行直接通信。

图1 IPv6传感网与Internet互联互通系统结构

1.2 串口通信网关模型的设计

针对网关的应用场景,利用串口连接方式实现了无线传感器网络与IPv4网络端用户的通信,其网关软件设计方案如图2所示,内部模块设计如下:

图2 串口通信方式网关模型设计

①6LoWPAN协调器

它以传感网中边界路由器的角色作为网关的一部分,通过串口接入”ARM Linux主控单元”。其内部层次结构底层遵循IEEE802.15.4标准[12],上层采用IPv6协议,中间加入6LoWPAN适配层[13]完成协议适配功能,链路接入层添加SLIP模块以支持在串行线路上对IP数据包的封装和传输。

②轻量级地址/协议翻译技术(uNAT-PT)

在纯IPv4网络节点和纯IPv6网络节点主机之间,由网络地址转换(NAT)和协议转换(PT)两部分在IPv4地址和IPv6地址间进行地址及报文转换来实现通信[14]。

③ISATAP隧道技术

置于Linux内核当中,建立一条网关与双栈主机的隧道通路。通过IPv6数据报文的封装,实现IPv6主机通过IPv4网络端到端的通信[15]。

1.3 无线射频接收网关硬件结构图

通过串口将WSN边界路由器与网关相连的模型中,串口速率限制了整个网关系统的数据通信性能。为了改善这一问题,本文在联合网关的设计中采用一种无线射频的方式将6LoWPAN接入Internet网络。该网关主要包括ARM9主控单元、电源管理模块、2.4G无线收发模块、随机存储器单元、FLASH存储器单元、以太网口以及以太网控制单元。如图3所示。

图4 无线射频接入网关模型设计

图3 嵌入式联合网关硬件结构图

ARM9主控单元中运行TCP/IP和6LoWPAN两套协议栈,完成数据包在6LoWPAN子网和Internet之间的收发和转交,控制无线收发模块、随机存储器单元、FLASH存储器单元、以太网控制单元之间的数据交互。

1.4 无线射频通信网关模型的设计

该模型结合无线射频通信方式和嵌入式移植技术将6LoWPAN协议栈边界路由器部分功能集成到ARM Linux主控单元,使其一起作为网关的实体,并对文献[9]中的数据报文调度方式进行优化,通过在6LoWPAN协调器中进行目的地址前缀的判断,将收到的报文通过进程间通信的方式发送到指定的uNAT-PT模块或隧道处理模块,而不需要进行堵塞。如图4所示。

1.4.1 6LoWPAN协议栈移植

经过嵌入式移植技术,在网关上实现6LoWPAN协调器的功能,通过SPI驱动调动UZ2400射频模块接收6LoWPAN节点传输的数据流,并通过在网络层建立的IPv6通道传输到Linux主控单元的TCP/IP协议栈中。

1.4.2 进程间通信

在6LoWPAN协议栈网络层对来自无线传感器网络中的IPv6报文进行目的地址前缀判断,通过Domain Socket套接字将前缀为3ffe::/64的报文发送到uNAT-PT模块进行处理,通过Netlink套接字将前缀为2002:3e8:900a:2:/64的报文发送到内核中的ISATAP模块进行处理。

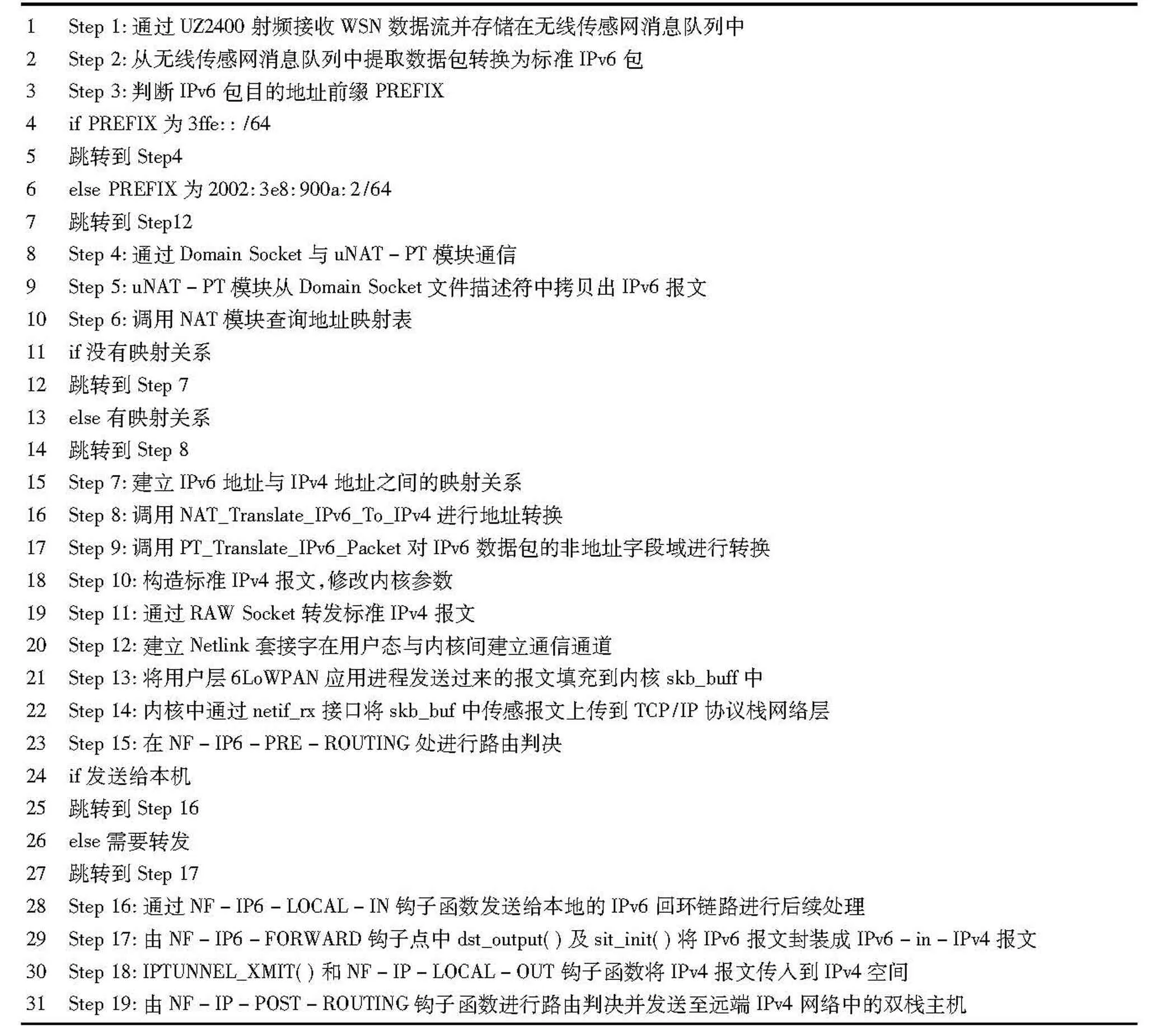

2 数据包联合转发机制

主控单元中的数据包转发主要由内核空间中的Netfiler框架和用户空间的uNAT-PT框架联合实现,多空间协调处理方式是在用户空间和内核中添加堵塞和丢弃机制,将接收到但不属于自己处理的报文进行堵塞和丢弃[9],该种方式对数据流向有一定的缓解作用,但是在网关内部一个数据包同样还是存在两种路径。本文通过目的地址前缀的判断,采用IPC的方式将不同前缀的报文直接发送到相应的协议适配模块中进行下一步的处理。其结构如图5所示。

图5 网关系统信息流

图5中虚线描述了来自无线传感网数据包的处理过程,其中数据包的调度如表1所示,实线描述来自Internet互联网数据包的处理过程。

图5中的实线过程类似于虚线过程,Internet网络到传感网络数据包调度类似于表1,此处不再赘述。

表1 6LoWPAN到Internet网络数据包调度算法

3 测试验证与性能分析

3.1 测试环境与平台搭建

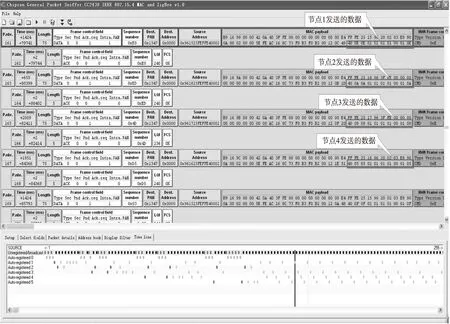

本文中的嵌入式自适应联合网关测试系统由6LoWAPN终端节点、ARM9 S3C2440主控单元(包含6LoWPAN和TCP/IP双协议栈、隧道模块、uNAT-PT模块)、纯IPv4主机和双栈(IPv4/IPv6)组成,主控单元是基于2.6.24版本的Linux操作系统,其示意图如图6所示。在通信测试过程中用Packet Sniffer无线抓包软件进行6LoWPAN子网间无线通信数据包的分析,结合Wireshark网络抓包软件和科莱网络分析系统对网关与PC机之间的通信报文进行统计分析。

在Linux下加载uNAT-PT和ISATAP通信过程相关模块,并在网关和远端PC上进行相应的ISATAP隧道配置,完成整个测试平台的搭建。

uNAT-PT通信相关模块加载的命令:

./nat-pt &

隧道通信网关中相关模块的加载与配置命令:

insmod UZ2400_driver.ko

insmod/lib/modules/Tunnel.ko

图6 网关测试系统示意图

insmod/lib/modules/tunnel4.ko

insmod/lib/modules/sit.ko

ifconfig etho 172.22.140.92 up

/sbin/ip tunnel add is0 mode isatap ttl 64 local 172.22.140.92

/sbin/ip link set is0 up

/sbin/ip-6 addr add 2002:3e8:900a:2::5efe:172.22.140.92/64 dev is0

echo 1>/proc/sys/net/ipv6/conf/all/forwarding

远端PC机的隧道通信配置命令:

netsh/interface/ipv6/isatap/set router 72.22.140.92/set state enable

3.2 自适应转发机制的端到端通信测试

图7 6LoWPAN通信数据包

搭建完测试平台以后使6LoWPAN组成网络,图7为Packet Sniffer抓包软件获取的传感网数据,其中传感器节点1数据包的源地址:3ffe::e4ff:fe25:1569,目的地址:2002:3e8:900a:2:0:ac16:8c73,传感器节点2数据包的源地址:3ffe::e4ff:fe25:1869,目的地址是3ffe::0:ac16:8c73;传感器节点3数据包的源地址:3ffe::e4ff:fe25:1769,目的地址是3ffe::0:ac16:8c73;节点4数据包的源地址:3ffe:e4ff:fe25:1669,目的地址:2002:3e8:900a:2:0:ac16:8c73。6LoWPAN子网的传感器节点1和节点4的数据包经过网关的协议栈移植模块,通过netlink传送给内核中的隧道处理模块,经过隧道模块处理封装成IPv6-in-IPv4报文,通过IPv4的路由体系传输到远端的双栈PC机;节点2和节点3的数据包经过网关的协议栈移植模块,通过domain socket接口传送给应用层的uNAT-PT处理模块翻译成标准的IPv4报文,通过IPv4的路由体系传输到远端的双栈PC机,PC机接收并由Wireshark网络包分析软件截取,如图8所示。对比图7和图8中数据包的应用层数据,可知,在6LoWPAN接入Internet网络场景中,数据包可以正确并有效的传输;相反PC机端发送的数据依然能够通过建立的双向隧道或uNAT-PT模块发送给6LoWPAN子网。详细过程,不再赘述。

图8 远端PC机通信数据包

图9 两类型网关系统数据包接收率对比测试

3.3 无线通信新型网关的性能测试

3.3.1 数据包接收率测试

本文根据Internet目的主机成功接收到的数据分组与源节点创建的数据分组的比值对前期的串口连接和当前设计的无线射频连接的两种网关的转发性能进行比较分析。

根据多次测试记录统计得到两种网关数据包接收率对比效果如图9,结果表明,当传感网节点个数增加到30个以后,两种网关的数据包转发能力都会受到影响,但是串口连接的互联网关的转发能力下降比无线射频单芯片连接的新型网关要快。数据包的接收率从侧面说明了无线射频接收的新型网关系统的性能优于串口连接的互联网关系统的性能。

图10 两类型网关网络时延对比图

3.3.2 时延测试

在整个网络系统运行过程中,通过Packet Sniffer无线抓包软件和Wireshark网络分析软件可以获取6LoWPAN传感器网络在线节点的IPv6地址,通过PC端的cmd命令窗口分别在两种网关系统中向相同的在线无线传感节点进行ping命令的发送,通过ICMP报文获取网络时延。根据多次测试记录统计得到两种网关的时延对比情况如图10所示。

通过统计计算,无线连接网关的网络时延平均值为44.6 ms,串口连接网关的网络时延平均值为45.75 ms,结果表明无线连接网关的时延性能优于串口连接网关的时延性能。

4 结束语

为了适应下一代网际协议(IPv6协议)的发展需求,本文设计了一种6LoWPAN接入互联网自适应联合网关,该网关在Linux操作系统上将无线传感器网络技术与IPv4/IPv6技术有机结合起来,实现了IPv6报文在IPv4网络中的有效传输,同时该网关将嵌入式移植技术、双栈技术、uNAT-PT、ISATAP技术有效融合起来。测试结果表明,该网关能够将6LoWPAN子网传感器节点采集的信息实时地、有效地通过无线射频的方式传输到新型互联网关中,并灵活的选择相应的适配机制,通过Internet互联网传输给远端的客户端,使异构网络节点在业务层面实现端到端的交互,拓展业务,加强各地区网络的“智能化”发展,为下一代互联网的发展做好准备。

由于实现WSN与Internet的互联就是为了实现远程用户的有效监控,所以在网关系统中添加一定的网络管理功能是必须的;在网络通信过程中,网络拥塞导致的数据包丢失造成重要信息的缺失问题也是网络通信中的研究重点;同时多频段WSN的多接入方式也会增加整个网络的多样性。因此,上述几点即为下一步重点研究的方向。

[1]王晓喃,钱焕延,唐振民. 6LoWPAN网关的设计与实现[J]. 传感器技术学报,2009,22(5):717-721.

[2]罗俊海,周应宾,邓霄博. 物联网网关系统设计[J]. 观察与交流,2011,27(2):105-110.

[3]孙纪敏,沈玉龙,孙玉. 传感器网络接入Internet体系结构和服务提供方法[J]. 通信学报,2008,29(4):84-88.

[4]李伟勤,李新献,施岱松. 基于6LoWPAN的无线传感器网络网关的设计与实现[J]. 计算机信息,2012,28(9):364-366.

[5]Jonathan W Hui,David E Culler. IPv6 in Low-Power Wireless Network[J]. Proccedings of the IEEE,2010,98(11):1865-1878.

[6]王帅,刘雷,柴乔林. 应用Netfiler框架基于NAT-PT的IPv4/IPv6转换网关的实现[J]. 计算机工程,2006,3(13):147:21,24.

[7]宋敬彬,孙海滨. Linux网络编程[M]. 北京:清华大学出版社,2010:1.

[8]Tsirtsis G,Srisuresh P. RFC 2766:Network Address Translation-Protocol Translation(NAT-PT)[S]. IETF,2000.

[9]耿道渠,代富江,李小龙. 6LoWPAN接入(IPv4)Internet中数据包调度的研究与实现[J]. 传感器技术学报,2013,26(12):1752-1756.

[10]Templin F. RFC 5214:Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol(ISATAP)[S]. IETF,2008.

[11]杭州华三通信技术有限公司. IPv6技术[M]. 北京:清华大学出版社,2010:1.

[12]IEEE Computer Society. IEEE Standard for Part15.4:Wireless Medium Access Control(MAC)and Physcial Layer(PHY)Specifications for Low Rate Wireless Personal Area Networks(WPANs)[S]. New York:IEEE,2006.

[13]Hui J,Culler D. Extending IP to Low-Power,Wireless Personal Area Networks[J]. IEEE Internet Computing,2008,12(4):37-45.

[14]李明. 动态NAT-PT网关的设计与实现[D]. 合肥:合肥工业大学,2010:11.

[15]游子毅. Isatap隧道机制的研究与实现[D]. 贵阳:贵州大学,2008:4.

Design and Implementation of Adaptive Federation Gateway Based on 6LoWPAN Access Internet*

GENGDaoqu*,CHENHui,CHAIJun,LIXiaolong

(Key Lab of Industrial Wireless Network and Networked Control,Ministry of Education,Chongqing University of Posts and Telecommunications,Chongqing 400065,China)

The diversity of structure between Wireless sensor network and Internet leads to numerous technical difficulties in access and data interaction. Specific to internet access between 6LoWPAN(IPv6 over Low power Wireless Personal Area Network)and Internet,a resolution using by radio frequency technology,improved the rate of networking,is proposed to instead of serial communication. Combined with Wireless Sensor Network,Embedded technology,technology of Micro Network Address Transition-Protocol Transition(uNAT-PT)and Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol(ISATAP),and Inter_Process Communication(IPC),a adaptive adaptation mechanism is realized in gateway to optimized data processing. Experimental results show that access of radio frequency worked together with the scheduling model of adaptive mechanism can effectively improve the rate of communication and reduce the latency.

WSN;gateway;ISATAP;uNAT-PT;adaptive

耿道渠(1977-),男,重庆邮电大学副教授,博士,硕士生导师,主要研究方向为体域网、无线传感器网络、网络应用系统集成,gengdq@cqupt.edu.cn;

陈 慧(1989-),女,重庆邮电大学硕士研究生,主要研究方向:工业无线通信及物联网应用,chenhui_cqupt@163.com。

项目来源:“重邮-思科绿色科技联合研发中心”研发测试平台建设项目(渝财企[2013]442号),2013重庆市工业振兴专项项目;中-韩美工业物联网国际联合研发中心项目(cstc2013gjhz40002),重庆市科技研发基地建设计划(国际科技合作)项目;LED道路照明产品及控制系统关键技术研究和产业化项目;重庆市科技支撑示范工程集成实施方课题项目

2014-10-30 修改日期:2014-12-29

C:7230

10.3969/j.issn.1004-1699.2015.03.021

TP393

A

1004-1699(2015)03-0416-08