中国比较图书馆学发展探究

黄梦琪

在全球化进程中,信息技术不断发展,国际间信息交流日趋频繁。世界各国的图书馆实践研究与理论研究皆步入新的阶段。在全球性思维与宏观意识的共同作用下,综合思维日趋重要,比较图书馆学由此应运而生,这是图书馆学科突破“各自为营”“闭关自守”的必然。英国比较图书馆学学家西姆索娃称:“比较图书馆早已在图书馆的专业领域里筑起了自身的学科体系。”[1]57

自上世纪50年代产生,比较图书馆学在中国曾经一度受到学界关注,它的出现无疑为图书馆学注入了新的生命力。

1 比较图书馆学溯源与研究意义

1.1 概念阐释

1971年,多罗西·柯林斯(Dorothy Collings)在《图书馆与情报科学百科全书》(Encyclopedia of Library&Information Science)中将比较图书馆学定义为:“对不同环境中(通常是不同国度中)的图书馆发展、实践或问题的系统分析,这种分析是与存在于那些环境之中的历史的、地理的、政治的、经济的、社会的、文化的及其他决定性背景因素相联系的。从本质上说,它是探讨图书馆发展的原因和作用,了解图书馆问题的一个重要途径。”柯林斯对于比较图书馆学的定义的认识,被学术界大多数人所接受[2]75。

1973年,丹顿在《比较图书馆学概论》(The Dimensions of Comparative Librarianship) 中提出:“比较图书馆学可以定义为两个或两个以上的国家、文化或社会环境的图书馆、图书馆体系、图书馆学的某些方面或图书馆问题,与社会政治、经济、文化、意识形态和历史相联系所作的分析。这种分析旨在了解根本的异同性,确定差异的原因,而最终目标是得到有效的归纳和原理。”[3]68

1993年,南开大学教授、国内比较图书馆学研究专家钟守真出版了《比较图书馆学引论》,是中国学者撰写的第一部关于比较图书馆学的专著。其将比较图书馆学定义为:比较图书馆学是不受时间限制地比较研究不同国家、不同民族的图书馆现象的相互影响、差异与同一,图书馆学与其它学科相互关系的学科[3]23。

综上,笔者认为比较图书馆学是对多国家、多文化或多种社会环境下的图书馆学、图书馆事业等问题的研究,以寻求共同规律,促进和指导图书馆实践的学科,应具备研究跨国家、跨文化或跨社会环境下的图书馆事业的性质,最终揭示事物发展规律。

1.2 比较图书馆学溯源

比较图书馆学源于不同地域和民族之间的文化交流。历史上,每次中外文化交流,域外的图书馆学知识与方法都会对中国产生影响,这为比较图书馆学的产生创造了条件。在文化交流的背景下,中外相互比较,发现差异,取长补短。

在比较图书馆学提出以前,不少人有意识地参照外国图书馆的实践与理论,并将其与本国参照对比,已经有很多图书馆学的研究中运用了比较研究的方法,这些研究有的并非严格意义上的比较图书馆学,但研究者已经意识到了“可以从比较的角度加以研究得到好处。”

中国学者程伯群1935年出版了《比较图书馆学》一书,是中国最早提出“比较图书馆学”的人。在西方,奥斯陆大学图书馆馆长威廉.芒森(Wilhelm Munthe)在1936年发表的“从欧洲人的角度看美国图书馆事业”(American Librarianship from a European Angle)论著中最先提出“比较图书馆学”这个术语。但双方均未将其上升到理论层面。随着全球意识、综合意识、比较意识逐渐发展,逐渐推动比较图书馆学成为一门真正的学科。

1.3 中国比较图书馆学研究的必要性

1.3.1 更加清晰地认识到中国图书馆学的特点

古罗马历史学家塔洗佗说过:如果想要认识自己,就要把自己同他人相比较。比较事物之间的差异和同一,是反映事物本质的开始[4]。对于学科也是一样的,通过与不同地方的学科发展的比较,来认识本国图书馆事业的发展状况。

比较图书馆学突破传统图书馆界时间和空间的界限,运用比较研究方法,对不同国家、不同民族、不同地域、不同社会环境下的图书馆实践进行整合、分析、解释差异原因,最终达到认识图书馆发展规律的目的。比较研究的过程需要了解其他国家、其他地区图书馆事业发展情况,更重要的是将本国的图书馆事业置于世界各国图书馆事业中,形成横向对比,从而认识到中国图书馆学的优势与不足,认识到中国图书馆学的特点。比较是探索、认识、创新的前提。

1.3.2 促进中国图书馆事业革新

戴恩·蔡斯曾经指出多国图书馆研究应该去发现“哪些发展是成功的、可以供别国模仿。”[2]41为了适应信息时代的急剧变化,图书馆学的发展不可以局限于本学科、本国的范围内,需要广泛接受外界信息,了解他人观点和成果,尤其是各国图书馆发展现状,展开比较才能判断其他国家的经验与优势,博采众长。比较图书馆学的目的是促进人们不断创新图书馆事业工作的方法,完善图书馆学体系知识结构,提高图书馆工作效率。此外,比较图书馆学研究角度是宏观的,从系统出发,从整体出发,研究结果能显示出图书馆发展的内部因素与外部因素。因此,在纵观各国的学科发展、学科现状后,可以对世界性的图书馆活动趋势进行预测,为图书馆事业的改革指明方向。

1.3.3 完善图书馆事业结构

在中国,传统图书馆学的研究范围往往局限于一国之内独立、静态的描述本学科,这是一个学科研究的伊始,而比较图书馆学强调的是比较研究,在“比较”的基础上发现规律、阐述规律。图书馆学不仅在社会科学范畴内与其他学科有所交叉、相互交融、渗透,而且与某些自然科学、应用技术也有密不可分的关系。比较图书馆学在研究中不仅要渗透进其他国家、地域的图书馆事业、图书馆文化,还要汲取其他学科的思想和理论。事实上,美国的威斯康辛大学、马里兰大学等院校开设的比较图书馆学课程里,已经非常明显地跳出了传统图书馆的知识架构,他们更加强调全球化信息合作。所以,比较图书馆学的研究有助于完善本国的图书馆事业结构,拓宽图书馆学研究视野。

2 中国比较图书馆学发展阶段

2.1 比较图书馆学拓荒期

中国最早提出“比较图书馆学”一词的学者是程伯群,他所编著的《比较图书馆学》一书,由杜定友校订,杜定友、崔竹溪作序,共计18万余字,1935年正式出版[5]。该书对中西图书馆学事业进行了详细的对比,但该书只是倡导比较研究,并没有对比较图书馆学作系统的理论探讨和研究,也没有将“比较图书馆”作为一个术语提出来。上世纪30年代,“比较图书馆学”在中国提出以后,比较图书馆学只局限在“应用研究”[6],这与当时发展局势是密不可分的,民国时期中国图书馆学教育模式基本是美国的翻版[7],提倡应用和实际操作为主,理论基础薄弱,因此“比较图书馆学”的研究也并未被提升至学术理论的高度。中国虽然最先提出“比较图书馆学”,但在很长一段时间内一直被搁置,没有实质性发展。

而在西方,“比较图书馆学”作为术语被明确提出是在1954年蔡斯·戴恩发表的《比较图书馆学》(Comparative Librarianship)和《比较图书馆学的益处》(The Benefits of Comparative Librarianship)两篇论文中。蔡斯首次论述了比较图书馆学的术语、定义与范围、目的及意义,即“就许多国家的图书馆学所作的研究,以发现哪些是某些国家所共有的,哪些是某些国家特有的。它是以国际范围对图书馆远离和方针的评价,借以确定长远的趋势,鉴定其缺陷,揭示实践与理论之间的矛盾和脱节。”[2]11此后,较多西方学者开始对比较图书馆学表示关注,对其定义、范围、目的、方法等展开热烈地讨论。

2.2 比较图书馆学停滞期

新中国成立以后,政治上、军事上、文化上都经历过挫折和动荡,中国文化事业遭受了空前的打击。图书馆学理论研究在这段时间几乎空白,比较图书馆学研究一度停滞不前。正是因为中国的历史原因,比较图书馆学的研究出现断层。比较图书馆学真正引入中国已经是1970年代后期了。

在西方,学者逐渐意识到比较研究对于图书馆学的意义。上个世纪60年代,西方学者对比较图书馆学的研究已开始表现出浓厚的兴趣,学者纷纷发表相关的文章、论著,对比较图书馆学的基础理论提出各自的看法。如戴恩的《比较图书馆学》(Comparative Librarianship)(1954);福斯科特的《比较图书馆学》(Comparative Librarianship)(1965);肖尔斯的《何为比较图书馆学》(Why Comparative Librarianship?)(1966);哈威的《国际与比较图书馆学的界定》(Toward a Definition of International and Comparative Library Science)(1973);丹顿的《比较图书馆学概论》(The Dimentions of Comparative Librarianship)(1973);杰克逊的《比较图书馆学和非工业化国家》(Comparative Librarianship and Non-Industrialized Countries)(1982)。

此外,1961年,美国加利福尼亚大学的伯克利图书馆学院主办了“比较图书馆学”研究班,1963年,加利福尼亚大学(伯克利)、加利福尼亚大学(洛杉矶)、芝加哥大学、哥伦比亚大学和维斯康辛大学等5所大学开设了比较图书馆学课程[3]11。比较图书馆学作为新生学科,已经得到西方学界的认可,并且其发展取得了一定的成果。

2.3 比较图书馆学复兴期

1978年和1980年,林瑟菲教授两次访华进行学术交流[8],向中国图书馆界全面介绍了比较图书馆学在国外的发展情况,中国也在20世纪80年代正式恢复了比较图书馆学的研究工作。

对于比较图书馆学的关注表现在三个方面。

其一,这一时期,出现了比较图书馆学的译著和专著,如1980年龚厚泽翻译了丹顿的《比较图书馆学概论》,是中国关于比较图书馆学的第一部译著;1986年周文骏翻译了《比较图书馆事业研究的方法论》;1990年,肖力翻译了西尔维娅·西姆索娃的《比较图书馆学:一门理论的学科》;这些译著介绍了国外比较图书馆学研究成果,为中国比较图书馆学研究提供方向和借鉴。1993年南开大学钟守真教授编写的《比较图书馆学引论》是中国出版的第一部比较图书馆学的专著。

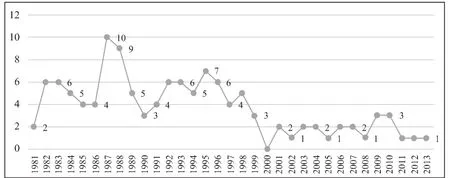

其二,关于比较图书馆学的论文数量上升。笔者以CNKI中文期刊数据库为检索工具,以“比较图书馆学”为主题检索入口进行检索,在初次检索结果基础上进行查重,共检索到1980年以来关于比较图书馆学研究的学术论文共126篇。学术论文的年度分布情况如图1。由图1可知,20世纪80年代至90年代中,论文数量呈上升趋势,研究关注度上升。

图1 1980年以来中国比较图书馆学学术论文年度分布图

其三,开设比较图书馆学课程、举办相关主题讲座的学校增多。在上世纪80年代,北京大学、武汉大学、南开大学、兰州大学、中山大学、河北大学、湘潭大学等都先后开设过。90年代初,比较图书馆学的理论基础被纳入了中国图书馆学的教材内。1986年南开大学出版社出版的《理论图书馆学教程》,用一章来讲述比较图书馆学的定义、研究对象、范围、方法以及比较图书馆学在中西方的发展过程,这是比较图书馆学首次概括性地出现在中国图书馆学基础教程中[3]19。

同一时期,西方比较图书馆学的发展已经进入繁荣期,无论是从相关专著数量、论文数量,还是开设比较图书馆学课程学校的数量来看都优于中国同时期的发展。比较图书馆学已经明确成为一门独立的学科且取得了相当的成果。2007年,Robert D Stueart编著的《国际图书馆学:全球性认知的基础指南》(International Librarianship:a basic guide to global knowledge)以及 2008年由 Liu Yanquan,Cheng Xiao-jun编著的《图书馆学的国际比较研究:以美国和非洲为研究对象》(International and comparative studies in information and library science:a focus on the United States and Asian countries)。两本有关比较图书馆学的专著除了介绍比较图书馆学之外,均将重点放在了对“国际化”的阐述上。

2.4 中国比较图书馆学衰退期

近30年来,尽管中国有学者研究过比较图书馆学,但是关于比较图书馆学每年平均发表学术论文数量仍不足4篇,可见关注力度非常缺乏,从图1可以看出,中国比较图书馆学的学术论文在1987年的时候达到顶峰,之后发文数量开始下降,论文数量的下降是学科关注度下降的表现形式之一。2000年以后论文数量为25篇,仅占1980年以来中国比较图书馆学学术论文数量的20%,而20世纪中国已经进入了互联网时代和数字化的发展高峰期,全球化进程速度开始加快,比较图书馆学研究的滞后与高速运转的信息时代形成了巨大的反差。

1995年全国高校第三次图书馆学系系主任联席会议17所专业教学机构的课程统计分析,比较图书馆学 (含外国图书馆史)[9]明确包含于专业选修课的核心课程中。2009年,根据中国《高等学校图书馆学本科指导性专业规范》,图书馆专业知识体系由图书馆理论、图书馆方法、图书馆服务、图书馆信息技术和图书馆管理五部分构成。其中,图书馆理论模块中可选知识单元中包含了中国图书与图书馆史、外国图书馆事业、图书馆学研究前沿与发展趋势、信息管理基础理论、文献学基础理论[10]。对比前后图书馆学专业选修课,1995年在专业选修课核心课程中,比较图书馆学仍然作为一门教学学科,到了2009年,选修模块中虽然仍然含有“外国图书馆事业”这门课程,但是“比较图书馆学”课程已经不再明确出现在指导性文件中。

3 中国比较图书馆学研究展望

近十年来,国内对于比较图书馆学的研究热度下降,说明国内学者还未意识到比较图书馆学对于中国图书馆事业的重要性,也未意识到“国际化”研究可以从比较图书馆学这个角度进行切入。国内对于这个领域涉猎尚浅,要完善我图书馆学科结构,需要更多的人员投入进行研究,笔者认为可以从以下几个方面切入比较图书馆学领域。

3.1 比较图书馆学历史

了解学科历史是深入学习该学科的前提。比较图书馆学亦然。

首先,从对国内论文统计情况来看,综述类文章占了不到总数的5%,从综述的主要内容可以看出一直以来比较图书馆学的研究重点都放在定义、性质、对象等基础问题上,大多数综述文章以罗列材料为主,缺乏对比较图书馆学的思考。综述类文章是研究比较图书馆学历史一个重要切入口。搜集、整合综述性文章,可以更客观地把握比较图书馆学发展的脉络。

其次,结合中国历史、中国图书馆学历史研究比较图书馆学历史。从1949年至1956年中国图书馆事业建立阶段、1957年至1966年中国图书馆的发展阶段,1966年至1976年文化大革命导致图书事业经历浩劫,再到1976年以后图书馆事业再度繁荣,其实不难发现,在中国政治大背景下,中国比较图书馆学的发展在上世纪50年代到70年代末期戛然而止。进入上世纪80年代,中国图书馆学教育研究出现了有史以来从未有过的繁荣局面[11],中国比较图书馆学意识也在当时觉醒。90年代,进入现代信息技术时代,图书馆学研究稳健发展,但比较图书馆学悄声没落。每个历史时期都会不同程度影响比较图书馆学发展,如何影响,影响后的结果都是值得探究和思考的。

3.2 国际与比较图书馆学

从主题上看,1980年至今,国内比较图书馆学学术论文主题涉及到比较图书馆学的定义、研究模式、研究对象与范围等,各主题的论文数量统计详见表1。(统计时若单篇论文涉及到多个主题,则按照每个主题出现的次数作统计)。

表1 1980—2013年中国关于比较图书馆学学术论文主题分析表

比较图书馆学研究主题集中在研究方法与程序、定义、发展状况以及对象范围、学科史和学科性质。其中研究方法与程序占24%,比较图书馆定义占23%,发展状况综述和学科史各占17%,研究对象和范围占16%,学科性质占14%,国际图书馆学与比较图书馆学占12%,其余的皆不到10%。

1981—1991年间,国内有学者讨论过比较图书馆学与国际图书馆学的关系,但仅仅止步于将二者分开讨论,还未大胆地将二者融合起来研究,因此至今还未出现国际与比较图书馆学的相关论著。而在西方,早在20世纪60年代就已经有了关于《国际与比较图书馆学》的专著了。2008年,刘燕权教授在《International and comparative studies in information and library science:a focus on the United States and Asian countries》指出,国际与比较图书馆学是一种全球化行为;是一个了解他馆优势和劣势的过程;营造了图书馆合作的氛围[12]xvi。说明,国际比较图书馆学更注重交流和分享,并以此为基础促进本地区图书馆事业发展[12]xvi-xvii。

比较图书馆学隐含了“国际化”这一层面的研究,它历经了几十年的发展变化,涵义逐渐丰富,“国际与比较图书馆学”强调“国际化”,是比较图书馆学意义的延伸。那么从比较图书馆学到国际与比较图书馆学之间是如何发展过度的?如今如何诠释比较图书馆学更加准确?研究国际与比较图书馆学的兴起与发展成为必然。

3.3 比较图书馆学教育

在国外,已有学校,如威斯康辛大学、肯特州立大学、马里兰大学等都将“国际与比较图书馆学”“比较图书馆学”等作为选修课程。这在一定程度上说明了国外国际与比较图书馆学的地位和意义。比较图书馆学教育作为图书馆学教育的一个分支,其在某种意义上可以代表学科的发展趋势,即更趋向于国际化。

美国比较图书馆学教育始终走在世界前列,不少学校已经开设了有关比较图书馆学的课程。大多数课程多以“国际与比较图书馆学”(International and Comparative Librarianship)命名,课程名称可以反映学科的国际化走势。中国图书馆学教育曾经大量地借鉴美国的经验,不断摸索前进,日益完善。研究、借鉴其他国家的教学理念和教学模式是推进中国自身图书馆学教育的有效方式。但应该正如刘国均先生说的,一方参酌欧美之成规,一方稽考我先民对于斯学之贡献,以期形成一种合于中国国情之图书馆学[13]。笔者建议可以将研究美国比较图书馆学教育课程为切入口,从课程结构、课程模式、授课方式等方面入手。

4结语

任何新生事物的发展道路都是曲折的,比较图书馆学也不例外。在中国,比较图书馆学从其产生到曲折发展已经经历了近九十年,起起落落,比较图书馆学仍然处于胚胎阶段,接下来还要经过时间的考证与研究者孜孜不倦的付出充实这个领域。考镜比较图书馆学之源流,寻其历经道路,有助于帮助后来学者进一步研究该领域。文章最后提出的几点切入口,亦是笔者近来关注的有关比较图书馆学的几个要点,笔者认为,推动比较图书馆学的发展能进一步推进中国图书馆学事业发展变革。

[1]S.西姆索娃,肖力.比较图书馆学:一门理论学科[J].大学图书馆学报,1990(1).

[2]J·珀利阿姆.丹顿.比较图书馆学概论[M].龚厚泽,译.北京:书目文献出版社,1980.

[3] 钟守真.比较图书馆学引论[M].天津:南开大学出版社,1993.

[4] 邢蓉.中西方新闻写作差异比较研究[D].兰州:西北师范大学文史学院,2012.

[5] 程伯群.比较图书馆学[M].上海:世界书局,1935:序.

[6] 黄学军.十年来我国比较图书馆学研究述评[J].图书馆,1991(6):14-19.

[7] 王子舟.中国图书馆学教育九十年回望与反思[J].中国图书馆学报,2009(35):70-78,96.

[8] 金晓莉.西部图书馆学之东西部地区图书馆比较研究:兼论比较图书馆学在中国的发展[J].当代图书馆,2010(2):12-15.

[9]董小英.我国图书馆学情报学教育的转型及其问题[J].中国图书馆学报,1996(1):33.

[10]钱承军.上世纪八九十年代我国图书馆学教育述评[J].贵图学刊,2007(1):18-20.

[11] 程焕文.中国图书文化导论[M].广州:中山大学出版社,1995.

[12]Liu Y Q,Chen X J.A Comparative Study of LISEducation:China and the US.International and comparative studies in information and library science:a focus on the United States and Asian countries[M].Lanham MD:Scarecrow Press

[13] 刘国钧.发刊词[J].图书馆学,1926,1(1):1.